一期開放植骨治療脛骨遠端感染性骨缺損的療效觀察

趙綱驛

(重慶市永川區中醫院骨科 重慶 402160)

脛骨遠端感染性骨缺損的發生主要是由于個體因開放性骨折,骨折完整性遭到破壞的同時伴有感染性骨缺損,傳統治療為分期清創植骨治療,一期先清創并固定骨折,覆蓋骨折皮瓣,二期再行骨缺損植骨修復,該治療方法療程長,對患者機體損傷大[1,2]。本次比較我院2018年1月—12月32例分期清創植骨治療與32例一期開放植骨治療患者在單位時間內預后情況,從而論證自體骨聯合異體骨開放植骨治療脛骨遠端感染性骨缺損的臨床應用價值,現報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

我院2018年1月—12月收治的64例脛骨遠端感染性骨缺損患者按照是否行一期開放植骨治療分為對照組(分期清創植骨治療)與實驗組(一期開放植骨治療)。實驗組32例患者中男(20例)女(12例)比例為5:3,年齡在36歲至56歲,中位年齡為(41.12±1.12)歲,骨缺損長度最短為3cm,最長為5cm,平均長度為(3.14±0.12)cm。對照組32例患者中男(18例)女(14例)比例為9:7,年齡在35歲至58歲,中位年齡為(41.11±1.14)歲,骨缺損長度最短為3cm,最長為6cm,平均長度為(3.34±0.11)cm。兩組患者在年齡、性別、骨缺損長度等方面不存在統計學差異,P>0.05。

1.2 病例選擇標準

本次經我院醫學倫理會同意,參與患者入院后脛骨正側位X平片均顯示脛骨存在骨缺損,且骨折開放性創口分泌物組織培養結果顯示細菌培養陽性,患者均符合脛骨遠端感染性骨缺損臨床診斷標準。排除標準:(1)排除合并糖尿病、甲亢等代謝性疾病患者。(2)排除合并嚴重貧血、白血病等血液系統疾病患者。(3)排除合并低蛋白血癥等免疫系統疾病患者。(4)排除合并骨質疏松以及骨折端穩定性低的患者。

1.3 方法

1.3.1 對照組患者行分期清創植骨治療。一期清創并固定骨折,覆蓋骨折皮瓣,二期行骨缺損植骨修復。

1.3.2 實驗組患者行一期開放植骨治療。患者全身麻醉后于骨缺損近端以及遠端分別平行置入2枚外固定架螺釘,并按照連接桿,根據患者個體情況調整肢體長度以及力線。清創骨損傷周圍肉芽組織、疤痕組織、壞死骨組織以及感染骨組織,咬除硬化骨質至骨質滲血位置,清理通暢骨髓腔并取出膿性組織進行細菌培養,評估患者骨缺損情況,自體骨質與同種異體骨按照2:1的比例混合植入骨缺損部位,最后使用凡士林紗布對手術創口進行加壓包扎。術后患者需臥床、適當抬高患肢,并預防性給予抗生素治療,隔日換藥,保證患者手術切口外層輔料潔凈、干燥。術后6周若骨質表層出現黑色壞死組織應將其切除,直至新鮮肉芽組織可完全覆蓋移植骨面,最后跟據創面大小植皮。

1.4 觀察指標

術后6個月觀察兩組患者預后情況,治愈:患者移植骨質表面已被肉芽組織完全覆蓋,X線檢查顯示骨折線消失,骨折愈合良好,未發生骨折端不穩、骨折不愈合等情況。有效:患者移植骨質表面部分被肉芽組織覆蓋,X線檢查顯示骨折線模糊,骨折愈合良好,未發生骨折端不穩、骨折不愈合等情況。無效:患者移植骨質表面覆蓋黑色壞死組織,X線檢查顯示骨折線清晰,發生骨折端不穩、骨折不愈合等情況。總有效率=(治愈例數+有效例數)/總例數×100%。

1.5 統計學處理

選擇SPSS21.0統計軟件包,以(%)表示計數資料,行χ2檢驗,P<0.05表示有統計學意義。

2.結果

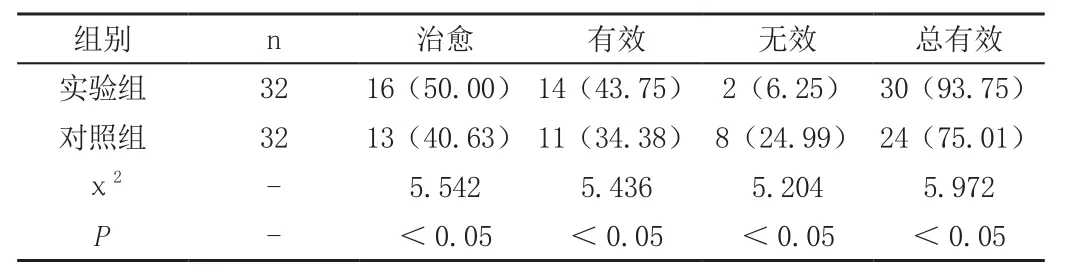

觀察比較兩組患者術后6個月預后情況,具體情況(見表),實驗組患者術后6個月治愈例數、有效例數均多于對照組,實驗組有1例患者發生骨折端不穩,1例患者發生骨折不愈合。對照組有4例患者發生骨折端不穩,4例發生骨折不愈合。

表 兩組患者預后情況 [n(%)]

3.討論

脛骨遠端感染性骨缺損患者傳統分期手術即一期清創固定骨折,而后皮瓣覆蓋創面,待患者局部感染緩解后行二期植骨治療,患者手術次數多[3]。一期開放性自體骨聯合異體骨開放植骨通過引流局部感染,異體骨聯合自體骨對脛骨遠端骨缺損伴感染骨質進行填充,可避免骨損傷部位留有空腔,影響骨質營養供給,對改善局部血供,縮短患者愈合時間具有重要的意義[4]。本次實驗組給予一期自體骨聯合異體骨開放植骨患者治療6個月后臨床治療總有效率為93.75%,明顯高于分期開放植骨治療的對照組。

綜上所述,自體骨聯合異體骨開放植骨治療脛骨遠端感染性骨缺損有較高的臨床推廣價值。