“小學數學探究性學習”的一些方式

徐麗群

【中圖分類號】G623.5 ? 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2019)21-0119-01

新課程標準倡導自主探究、合作交流與實踐創新的數學學習方式,從學生的生活經驗和已有的知識背景出發,向他們提供充分地從事數學活動和交流的機會,促使他們在自主探索的過程中真正理解和掌握基本的數學知識技能、數學思想方法,同時獲得廣泛的數學活動經驗。

在所有學習方式中,“探究式學習”最能體現標準所倡導的學習方式。那么,“小學數學探究性學習”又有什么模式呢?這是每位處于課程改革之下的小學數學老師都必須要了解的。

“探究性學習”的基本模式是:提出問題→搜集資料(或動手實驗)→處理資料,對問題進行解釋→求證這一解釋→獲得認識并發表探究結論。但針對探究的知識內容的不同,各個方面都可以有所變化。像下面幾種模式:

1.實驗→猜想→驗證。就是讓學生動手做實驗,從實驗中找出共同的特點,再提出大膽的猜想,再做實驗加以驗證。這是科學研究常用的方法。通過這種探究性學習,可以讓學生在掌握知識的同時體驗、理解和應用科學研究方法,培養科研能力。

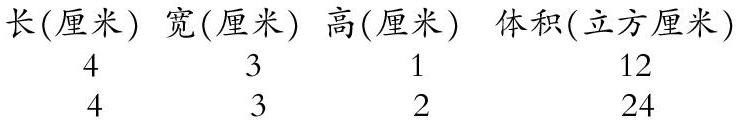

例如:在教學第十冊第二單元的“長方體的體積”這節內容時,可先讓學生分組做實驗,讓學生用棱長為1厘米,也就是體積是1立方厘米的小正方體擺成一個長4厘米,寬3厘米,高1厘米的長方體,看用了多少塊小木塊,也就是體積是多少?把長、寬、高,體積的數據記錄下來。再做第二個實驗:用同樣的小木塊在第一個長方體上面照樣子再擺一層,這樣就成了一個長4厘米,寬3厘米,高2厘米的長方體,擺完后看用了多少塊小木塊?也就是體積是多少?把長、寬、高、體積的數據記錄下來。實驗做完后,讓學生討論分析記錄下來的數據,看看長方體的體積跟它的長、寬、高有什么聯系?

學生通過分析討論,找到長方體與它的長、寬、高的聯系是:長方體的體積正好等于它的長、寬、高的乘積。根據這一聯系學生提出一個大膽的猜想:長方體的體積=長×寬×高。究竟這個猜想是正確的,還是一種巧合呢?讓學生繼續做2個實驗,然后匯報實驗結果。教師把每個小組的實驗結果匯總并顯示出來,全班同學通過這些實驗和數據,驗證了剛才的猜想是正確,從而得出了長方體的體積計算公式。

2.搜集資料→分析資料,找出規律→驗證規律。就是讓學生搜集要探究的有關資料,然后對資料進行分析,找出其中的特征、規律,再加以驗證。

例如:在教學第十冊第三單元的“能被2、5整除的數”這節內容時,教師可先讓學生寫出2的倍數:2×1=2? ?2×2=4? ?2×3=6? 2×4=8? ?2×5=10? ?2×6=12? ?2×7=14? ? 2×8=16? ?2×9=18? ?2×10=20……。然后讓學生分析、討論:這些數有什么特征?學生經過分析、討論后,都找到這樣一個特征:這些數的個位上是0、2、4、6、8。從而得到這樣一個結論:個位上是0、2、4、6、8的數都能被2整除。教師再寫一些數,讓學生根據剛才的規律去判斷哪些數能被2整除,哪些數不能被2整除。判斷后再用筆算驗證剛才的判斷是否正確,從而驗證了剛才得出的結論是正確的。教師可讓學生用這個模式去探究出能被5整除的數的特征。在下一節課探“能被3整除的數”時,也可用這一模式。

3.把新知識轉化成舊知識→建立新舊知識的聯系→找出規律→驗證規律。就是讓學生把陌生、不懂的新知識,轉化成熟悉的、已掌握的舊知識,然后找出新舊知識之間的聯系,再找出新知識的特點、規律,從而掌握新知識。

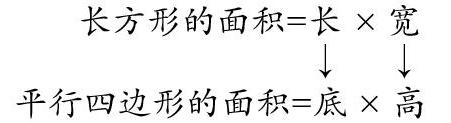

例如:教學平行四邊形、三角形、梯形的面積時,都可采用這樣方法。以教學“平行四邊形的面積”這一節為例。教師讓學生用課前準備好的平行四邊形,通過剪、拼、平移、旋轉的方法把它轉化成長方形,然后再觀察、討論:轉化后的長方形跟原來的平行四邊形的面積是否相等?拼成的長方形的長和寬與原來的平行四邊形的底和高有什么關系?學生通過觀察、討論,得出:轉化后的長方形的長和寬分別等于原來的平行四邊形的底和高。根據長方形的面積計算公式可以得到平行四邊形的面積計算公式:

在得到平行四邊形的面積計算公式后再進行驗證:運用公式計算出示的平行四邊形的面積,再用數方格的方法看結果是否相同。

在教學“體積單位間的進率”這節內容也可以用這種方法進行探究:讓學生先算出棱長為1分米的正方體的體積為1立方分米。然后把棱長的單位分米改為用厘米作單位再計算出它的體積為10×10×10=1000(立方厘米)。單位改寫后,正方體的體積并沒改變。所以1立方分米=1000立方厘米。

針對探究的內容的不同,教師可以在教學過程中把這些模式變化著運用。相信教師們通過實踐,能將這些模式變化產生更多的子模式。