分階段多元化英語語音教學評價構建及應用研究

【摘要】語音是語言學習的基礎,語音習得的好壞影響交際。傳統的英語語音教學評價不適應地方師范院校的教與學的情況,本文基于動態評價理論,探討了以學期為階段的多元化英語語音教學評價模型及教學方面的應用,以期能對提高語音教學有一定幫助。

【關鍵詞】英語語音教學;多元性;整合性;階段性;合并性

【作者簡介】劉鳳林(1981-),女,廣西桂林人,玉林師范學院,講師,碩士,研究方向:語音習得。

【基金項目】2015年玉林師范學院教改項目“多語多方言地區英語語音教學動態評估構建--基于DST和SCT”(項目編號:15XJJG51)研究成果;2012年玉林師范學院校級青年科研項目“客家方言對英語語音習得的遷移研究”(課題編號:2012YJQN15)研究成果。

一、引言

語音是語言的外殼,語音的習得影響著交際。根據《高等學校英語專業教學大綱》(2000)(以下簡稱《大綱》),各高校英語專業在大一第一個學期開設《英語語音》課程,目的通過學習和訓練音素發音、詞句重音、話語節奏、語音語調等,學生能操一口流利順暢、清晰易懂、交際自如的英語。《大綱》制定了不同學期的語音能力水平要求。現今的語音教學內容多,課時少;學生的語音基礎薄弱,英語專業學生受方言遷移嚴重;三是評價方式缺乏動態、持續檢測,主要以課程期末測試的總結性評估學生的語音能力,忽視了學生的語音的進步過程;四是評價的主體單一,以老師為主體的方式不全面。尤其是師范院校的學生未來將走上教師崗位,對于學生本人及以后的授課學生,語音習得過關都很重要。目前的英語語音教學很難在一個學期內達到《大綱》要求和實現課程目的。

二、動態評價理論

“動態系統理論”( Dynamic Systems Theory,簡稱DST) 認為語言是一個復雜的動態的系統,語言學習發展具有非線性( non-linearity in development) 特征,學習者在接受一定的訓練( treatment) 后,未必就會產生效果( effect) ,效果的產生也未必由訓練引起,而可能是由于先前的經歷或環境因素( De Bot & Larsen-Freeman,2011)。因此,語言學習的評價應進行動態評價(dynamic assessment,簡稱DS)。是對在評價過程中通過評價者和學生的互動,尤其是在有經驗的評價者的幫助下,探索和發現學生潛在發展能力的一系列評價方式的統稱(Lidz 2003: 337)。動態評價強調評價者與學生之間的互動,強調評價者和教學的結合,突出了解學生的認知過程和認知變化的特點,重點考察學生潛在的認知發展水平。動態評價體現人的兩點全面能力:個體在他人幫助下的行為及在幫助下獲益的程度,也就是說,個體的發展不能僅限于掌握一個任務或一次測試,而且必須考慮個體通過幫助使內化的能力超越這個任務或后測,并轉移運用到其他情景中。

三、分階段多元化語音評估建構

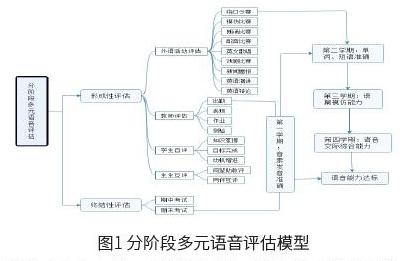

根據英語語音學習的特征及本學院學生的語音基礎,建構了分階段多元化的語音評估體系,如下圖所示。該評估體系呈現評價主體多元性、評價方式整合性、評價內容階段性、評價結果合并性。

1.評價主體多元性。該模式打破了傳統的由教師評價做主導的情況,集教師、學生、高年級學生助教和活動比賽評委于一體的多元主體,完成學生的語音能力評價。教師評估主要是從學生出勤、課堂表現、完成作業情況和目標性測驗幾個方面來進行。生生互評指的是學習同伴間的就語音進步、錯誤等互相評點和高年級語音能力較好的學生幫助輔導語音過程的出現的問題以及糾正的評估。同時,該模型的主體還融入了各外語類活動或比賽的評委們對參賽學生的語音評估,他們是評定學生語音交際能力的主體。

2.評價方式整合性。傳統的語音評價主要以期末的測試成績作為學生語音能力的界定,是靜態的語音能力評估。學習本身是一個動態的、持續的過程,高校的英語語音教學對學生的學習情況和學習能力的評價應遵循動態的、持續的原則(劉森 牛子杰 2018:63)。新的模式遵循了該原則,關注學生的語音進步和語音能力的提升。除了傳統的期末測試外,還結合學生在課堂、課外各類活動的方式評估。該模型重視學生的語音交際能力的評估,加入了外語活動評估的方式。外語學院每學期都會舉辦不同的外語活動,要求學生在大學四年要參與其中的四項活動,其活動中的語音表現成績將作為其語音能力的一部分。

3.評價內容階段性。本學院的學生大部分來至農村,受方言的遷移,語音基礎較差。針對這種情況,語音內容評估在大一大二按學期分階段進行:第一個學期是音素及音素組合的發音,第二學期測評單詞及短語,第三個學期語篇模仿能力,第四個學期語音的交際能力評估。各板塊的語音能力分階段按學期進行測評,整個語音能力評估過程是一個動態的、持續性的,確保每個板塊的語音能力能達標。分解語音知識學習,對基礎不太好的學生來說能減輕其學習壓力,同時能有更充分的時間來訓練各板塊知識能力,每階段的學習目標明確,學習動機增強。

4.評價結果的合并性。由于語音能力的評價融合了教師、同伴學生、高年級學生助教及活動大賽評委的多價評價主體,整合了測試與學生在課堂、課外參與的各類活動的方式,劃分的了內容的階段性評價,因此,對學生的語音能力的評價應該具有合并性特點。合并性不是簡單的累加,而是根據人才培養方向和教學改革進行的有效合并,能反映教師的教學效果和學生的學習情況。

四、評估模型應用研究

根據分階段多元化英語語音評估模型,在語音教學上可以做出相應的調整。

1.設計語音達標機制。英語專業學生語音課程不能只是60及格就算過關,必須建立語音達標機制。尤其是地方師范院校英語專業的學生,習得標準的語音語調對學生本人以及今后的中小學英語教育將產生很大影響。語音達標是80分還是85分,這由學院根據學生的地域性和生源語音特點制定,語音能力達標要求在大二結束完成,如若未達標者,將在大三、大四完成,不達標者不能進行教育實習。

2.建立語音輔導課程群。針對語音不好、受方言影響的學生,其語音的學習應貫穿于整個大學學習,但《英語語音》課程只開設一個學期,因此,建設語音輔導課程群很有必要。對于大一第一個學期未達標者,根據其《語音學習實訓手冊》反映的情況,在《基礎英語》、《口語》、《英語視聽說》、《英語朗誦》、《英語演講》等課程中增加這些語音知識的講解和操練。

3.合理安排教學內容。根據評價體系,大一、大二每個學期的語音達標內容是不一樣,其語音課和語音輔導課程群的語音學習和練習的重點也不一樣。第一學學期糾正學生的音素和音素組合的發音準確性,第二學期復查音素發音并強化單詞或短語的準去,第三學期訓練語篇的模仿能力,第四學期掌握交際中的語音綜合能力。根據每個學期的重點,合理的安排教與學。

4.鼓勵參與外語活動。外語活動展現的語音交際能力也是語音評估的一方面,積極鼓勵學生參與各類型的活動,大學四年要完成4種不同類型的活動。在每場活動中的語音表現將是語音的綜合能力的體現。未能完成或者不達標者將要求繼續參與并達標為止。

五、結語

英語語音課程學習內容較多,有些知識較難短時間內掌握并運用,而學生的基礎不好,因此,學生的語音能力的評估可以分階段、多主體、多方式的整合性綜合評定。這樣的評估需要一定是的時間追蹤和付出大量的人力付出。如何有效率的去評估學生的語音綜合能力水平,將是以后關注的重點。

參考文獻:

[1]Lidz,C.S.Dynamic Assessment(Learning potential testing, testing the limits). In R. Fernndec——Ballesteros(ed)[J]. Encyclopedia of Psychological Assessment. London: SAGE,2003:337-343.

[2]高等學校外語專業教學指導委員會英語組.高等學校英語專業英語教學大綱[M].北京:外語教學與研究出版社,2000.

[3]劉森,牛子杰.優化英語語音教學多元評價模式的實證研究[J].外語教學理論與實踐,2018(4):62-67.