對理工科大學生英語學習觀念的調查研究

姜璐

【摘要】研究發現,學生往往意識不到自己的學習習慣與其他同學的關系,不理解師生關系等這些“隱含”的因素往往直接影響自己的學習效果。教師也沒有充分意識到他們對學生的情感投入不僅僅是教學投入,包括對材料的選擇以及可能產生的情感因素,都會對教學效果產生影響。

【關鍵詞】環境心理學;調查問卷;英語學習觀念

一、研究背景和研究目的

為了適應就業需求和國家對科技人才的需求,大學本科職業教育在過去的十年中取得了快速的進步,而城市學院作為大學本科教學一種新的教育模式也在全國范圍內蓬勃發展。在此背景下,基礎英語課程順應發展趨勢,其教學模式從注重語法和語言理解及應用能力的傳統教學模式轉變為適應市場需求,以國家資格標準為導向的應用型教學模式。各類英語水平證書CET4、CET6、PETS、商務英語、職業英語等為學生的語言學習提供了方向,為就業提供了支撐,同時也成為檢測語言教學效果的一個標準。這無疑對提高基礎英語教學質量有很好的促進作用。

然而,作為理工科的學生,其英語基礎向來薄弱,對英語學習的興趣不足,在大學職業教育模式下依然如此。這一方面與學生的學習意愿有關,另一方面與教師的教學理念有關。許多英語教師對理科學生的認知仍然停留在表面,把學生不良的課堂表現和不太理想的學習成績簡單理解為學生學習興趣不足,不夠努力或基礎不好。其實這樣的單向思維恰恰阻礙了教師對于教學的恰當、客觀反思。本研究致力于尋求解決之道,通過了解學生和教師“隱含”的學習和教學觀念,了解“真實”的課堂,力圖為未來的教學提供一個有效的借鑒和進步的基點。

二、研究方法

本研究采取學生調查問卷加教師訪談的方式,對來自理工大學城市學院的共200名同學和兩位任課教師分別進行調查問卷和訪談。結合兩種數據,分析學生的課堂表現以及他們的學習觀念是如何影響其學習效果的。同時,對教師訪談的結果也可以用來對學生的數據進行驗證。

本研究的調查問卷參照了What Is Happening In This Class?(WIHIC)(Moos & Trickett, 1987)。有效回收問卷137份,有效率為 92.6%。本次調研所使用的問卷共包含20個問題,采用了五點量表形式,即①非常不同意、②不同意、③不確定、④同意、⑤非常同意。問卷要求被試者在認真思考的基礎上,實事求是地選取最能代表自己真實感受和想法的選項。

三、理論背景

作為環境心理學的研究分支,學習環境研究(也叫課堂環境研究)可以追溯到Kurt Lewin提出的個人行為由環境決定且環境會與個人的特征互相映照的理念(Marrow, 1969)。

傳統認為,學習環境研究關注學習者對課堂環境的觀念是如何影響其學習效果的(Byrne, Hattie & Fraser, 1986; Fraser & Fisher, 1983)。對學校學習環境的研究也關注個人對于周圍環境的感知。Peterson and Spencer(1990)認為,對學習環境的分析與教師和學生在一定時間內對于教學環境的舒適感有關,即他們是否覺得教學環境促進了“教學,組織形式和安全”。

Ajzen & Fishbein(2000)認為,個人觀念和行為的關系也發生在意識層面以下。根據他們的研究,人們通常只意識到接收到環境刺激的一小部分,更多的信息被自己的感受偏向過濾了。從這個意義上說,我們對環境的態度會從多個層面影響我們的行為。

通過問卷調查的方式,學生可以反思自己對課堂環境的觀念是如何影響自己的語言學習效果的。

四、結果和分析

調查結果顯示,大部分學生很少參與課堂討論,也很少提問。這跟對教師的訪談結果一致。許多學生并沒有養成很好的學習習慣,也沒有養成主動思考的習慣,投入的減少自然導致了興趣的減弱。因此,在課堂上學生基本很“被動”。如果學生只是坐在教室里而沒有基本的學習“動作”,那么他們就不會有太好的成績。

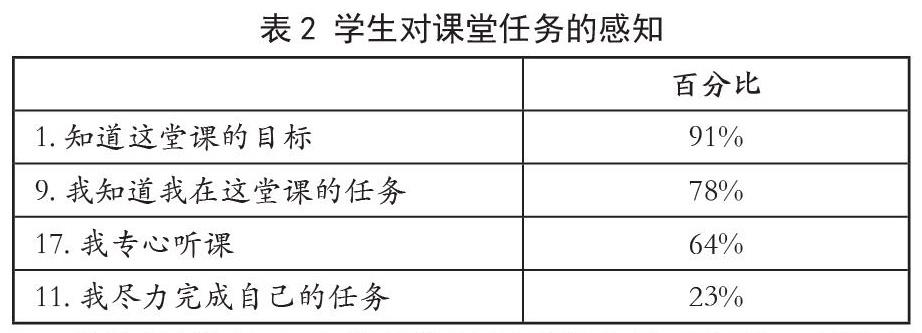

調查結果顯示,大部分學生對于課程目標很清楚,但沒有盡力完成任務。據教師反映,學生大多是為了完成任務而做作業,把來上課等同于學習本身,這種不負責任的態度直接影響了其學習效果。

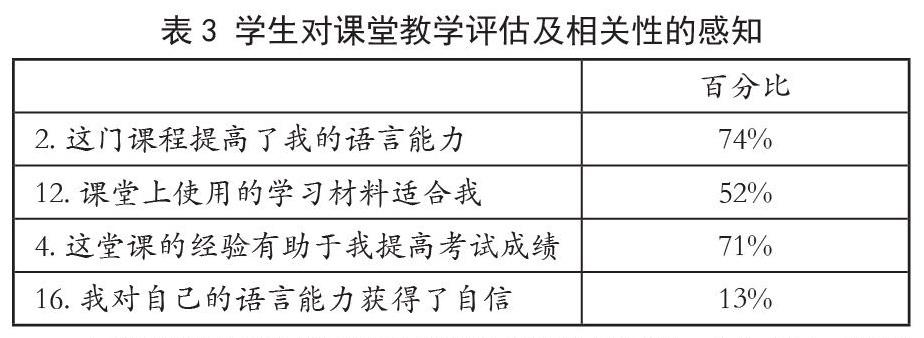

大部分學生對這門課程的效果持肯定態度,但只有一半的學生認為學習材料適合自己。教師認為,有的學生反映教材有難度,不太用得上。這也反映出學生基礎參差不齊,采用同樣的教材,對教學的促進作用很有限。只有得到適合的鼓勵和難度,學生才能在練習中建立自信,從而促進自己的學習。

調查結果顯示,學生大部分時間可以得到教師的幫助和引導,但由于班級人數較多,學生個人很難得到教師的關注。“90后”學生大部分是獨生子女,個人的重要性和自尊對學習表現方面的影響更為突出。這比教學方法更能影響學生的學習效果。

本課堂有嚴格的管理規定,但是仍然是教師中心和練習導向。更重要的是,學生對教師中心課堂的認知弱化了自己的主人翁意識,產生了依賴感和不負責任的行為。教師表示,同學們常在考試后質疑教師:為什么每次都來上課卻還是不及格?如果學生把上課僅看成是來教室,那么學習效果自然不好。學生會這么想,跟教師對他們的關注度也有關系。

五、結論和啟示

通過此次調查,學生對課堂環境的感知與他們自己認為的“很聽話”“有目標”有出入。學生往往意識不到自己的學習習慣與其他同學的關系以及如何理解師生關系等這些“隱含”的因素往往直接影響了自己的學習效果。教師也沒有充分意識到他們對個體學生是情感投入而不是教學投入——對材料的選擇,對學生產生的情感影響都會影響教學的效果。這次調查給我們的啟示有三。

首先,在教學中,教師應該將學生分組,對于基礎不同的學生盡量選用不同的學習材料。這一方面有利于學生對材料的理解和吸收,另一方面會讓學生意識到自己是教學的中心,在情感上更有動力。

其次,除了課堂規定,教師也應該通過語言或行動的方式讓學生意識到,來上課并不等同于學習,他們自己才是學習的主角,應該為自己的學習結果負責。因此,加強階段測試、課堂回顧測試,并把測試結果和學生的期末成績聯系起來,比普通的作業或課堂練習更有效。

再次,教師應該深入到學生中,在情感上與學生產生聯系,這種聯系可以通過課后與學生交流,在上課時鼓勵學生發言、提問等方式達到。另外,教師也可以利用課堂時間與學生交流生活主題,或者與班主任合作,加強對學生的思想培養。

【參考文獻】

[1]Ajzen, I.& Fishbein, M.Attitudes and the attitude-behavior relation: Reasoned and automatic processes.European Review of Social Psychology, 2000, 11(01): 1-33.

[2]Byrne, D.B., Hattie, J.A., & Fraser, B.J.Student perceptions of preferred classroom learning environment.Journal of Educational Research, 1986(81): 10-18.

[3]Marrow, A.J.The Practical Theorist, The Life and Work of Kurt Lewin.New York: Basic Books, 1969.

[4]Peterson, M.W., and Spencer, M.G.Understanding academic culture and climate.New Directions for Institutional Research, 1990, 17(04): 3-18.