禪意境在茶會所空間設計中的應用研究

——以“皇御茗”茶會所設計為例

李建建,魏 攀

(武夷學院藝術學院,福建 武夷山 354300)

茶最初作為藥用品存在。隨著禪佛的傳入,茶文化和禪文化開始融合滲透,形成了“禪茶一體”的文化形態。而茶室能使人們在品茶中舒緩身心,輕松的茶室場景與“放松自身,擺脫世俗”的禪宗意境相吻合。因此,富有禪意的茶室空間越來越受人們的喜愛。

一 禪內涵與禪意境

(一)禪內涵及溯源

“禪”一詞最早可能源于《莊子·寓言》中“萬物皆種也,以不同形相禪,始卒相環,莫得其倫,是為天均”。禪是佛教思想的根本,也是佛教的生命,是一種思維方式所通達的意境。現代我們所共識的“禪”已經不僅僅是古代宗教層面的禪,它已經成為每個人解析生命價值與自然本質的哲學思想,并潛移默化地成為一種人們升華精神、凈化心靈、緩解煩惱的生活哲學。

(二)禪與意境(禪意境)

《天真的預示》曾寫道:“一顆沙里看出一個世界,一朵野花里一座天堂;把無限放在你的手掌上,永恒在一剎那里收藏”。這首詩恰如其分地表現出東方禪文化的底蘊——意境。意境的核心思想在于“境生象外”,即從具體的、有限的物件、事件、場景進入無限的時空,實現聯想的共鳴。本文所說的“茶室空間的禪意境”是指禪文化影響下,茶室空間中通過運用暗喻形式,如特定的天然材質,極具自然生活氣息的空間裝飾,經過自然規律的光線處理,自然本色的色彩元素等環境氛圍的體驗[1],營造出具有生態倫理與謙虛美學規律的茶室空間環境,與禪文化中所追求的“天人合一”的理念相一致。

二 禪意境影響下茶會所空間設計表現方式

禪意境茶會所空間設計,當以禪文化的內涵為設計方向,在空間打造時,務必營造出“正、清、雅、和”的空靈禪境,能讓品茶者內心平靜淡然;在設計風格上當清新脫俗;在陳設擺置上當雅趣相間,將人們帶入“禪意的世界”。

(一)隱繁于簡

禪文化主張在物象中升華感知,從而獲得獨立和自由的精神。換句話說,這里的“繁”與“簡”,并不是隨意摒棄一切物質的體現,相反它是另一種豐富、高端的提煉,通常表達出一種“物有境而意無窮”的深遠情懷,是一種高雅境界的體現。在具體的茶會所空間構筑中,提倡現代主義的風格,用簡潔的幾何、邏輯、客觀反應事物本質,用“隱繁于簡”的方式將物體形態的通俗表象凝練成為一種高度概括的抽象形式[2]P166-167,來達到“明心見性”的目的,這種設計方法與禪文化的“空”非常相似。

(二)場地共生與室內升華

“場地”是一個建筑作品承載的一種獨特的物質化和空間化記憶。禪意空間的意境營造在很大程度上取決于自然生態和建筑物自身。禪意空間的精神文化要求茶會所建筑的設計要以謙虛的態度融入環境,形簡而意遠,主要體現在:首先,茶會所選址要風景優美,植被豐富,純凈自然,避開世俗喧嘩;其次,會所選址含有一定佛禪文化之處;最后,在場地環境存在缺陷時,設計師可營造“雖由人作,宛自天開”的禪意空間[3]。

茶會所空間設計的最終目的是心靈的凈化,于品茗間展開禪修方式、生命解答的精神追求,因此其內部空間“禪化”的展示自然是以“禪”為核心。在空間視覺藝術中,主張材料的簡潔化,色彩的天然化,內部裝飾的純粹化,以充分展示視覺材料的自然和原色美感,以簡約中見高雅為原則。在材質的使用中,多選擇天然材質,如木材、石材、竹子、藤條、玻璃、陶器等,家具一般選用實用型,強調人、物、空間三者的契合;配植常選具有象征意義的植物,如體現君子之風的蓮花,展現氣節的竹子,都是禪意茶空間常用的植物選材;還有插花藝術,插花造型簡潔優雅,用材自然樸素,色彩清新雅趣,是禪意茶空間設計的點睛之筆,也是禪文化自然生態觀的至高境界。

(三)感官隱喻

品茶即品禪。在茶會所空間場所中,僅有至靜的心態而沒有一定“禪意”的藝術符號的刺激或隱喻,難以激發禪文化思考與修行。這些情感文化符號原型具有所指釋義價值,是禪意空間的情感語言。通過空間裝飾與陳設表達“寓情于景”的禪意共鳴。例如由陳幼堅設計的萬科中糧·本岸的樣板房,采用禪宗美學的哲學理念,在后院植入高聳古木,樹下放置一尊佛像;室內客廳與室外中庭通過傳統日本建筑中兩層平滑分割方式相互連接,使內部空間的任何角落都能感受到柔和的光線均勻地灑在白色纖維紙上,完美呈現空間的自然生態意義;書房的地毯采用了仿枯山水的肌理,平鋪的宣紙和未書寫的長卷營造出一種優雅的氛圍。

(四)設計語言的現代轉譯

禪意茶空間設計過程中,一方面要理解禪意的深刻內涵,在把握整體設計韻味下,對其進行當代語言的轉譯,融入現代審美傾向,恰當運用對比與協調、節奏與變化等設計手法,對空間的整體布局、功能分區以及動線分析進行全面的規劃;另一方面尊重傳統建筑元素對其影響,可對傳統裝飾元素進行概括、變體、解構、重構,保留其中的韻味,在簡逸的情境中體現出古典的神韻。

三 禪意境茶會所空間設計實踐與解析

禪茶文化空間的具體設計活動需在滿足其系統化功能要求的前提下,向大眾展現具體的美學感受。具體表現為:項目選址、建筑外觀、建筑內部功能分區、室內空間元素運用、陳設裝飾、光影效果等內容,需立足實際的設計機制,將實用價值與禪意美學形成關鍵性融合。

(一)項目背景

項目緣起:皇御茗(武夷山)茶業有限公司成立于2006年,位于武夷山市景區天心村慧苑10號。其經營范圍包括零售預包裝食品(茶葉),零售散裝食品(茶葉),茶葉種植,茶文化傳播,茶工藝品開發,茶藝交流等。該公司計劃設計一個既能滿足大眾品茗需要,又兼具藝術審美價值的茶會所空間項目。

策劃理念:在緊張的生活節奏下,人們利用閑暇時光來茶室品味茶香,舒緩身心,已是多數民眾的愛好。為了使人們飲茶休息時能達到入禪的意境,茶室空間就應遵循自然、樸實、協調的基調,通過對會所環境、空間、人文、生態以及功能等多方面進行綜合設計,營造人文雅致的詩意氛圍,從而實現禪茶文化空間設計活動的生動呈現,使飲茶者的精神訴求得到滿足,審美感知得到升華。

(二)項目方案規劃設計

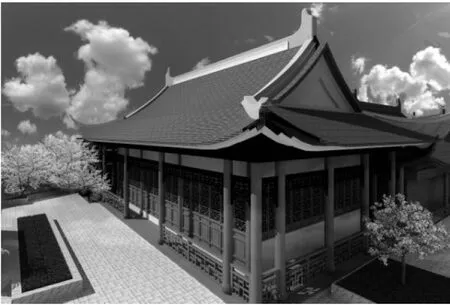

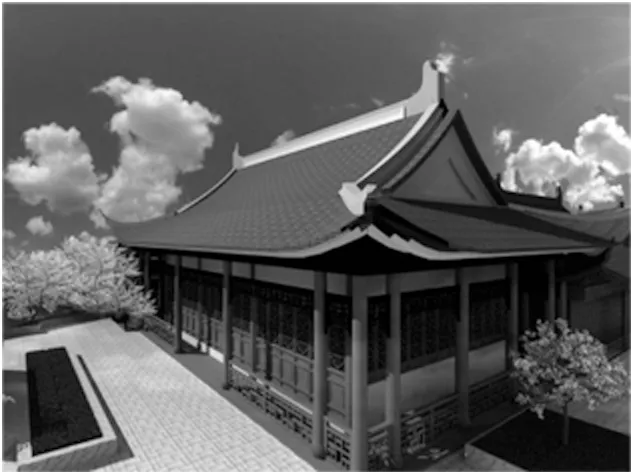

項目選址:武夷山皇御茗禪意茶會所項目位于武夷山景區妙蓮寺對面的巖茶村。如圖1,該建筑正對武夷山蓮花峰(佛教圣地)及武夷山景區,周邊茶園遍布,靠近景區要道。地理位置優越,景色宜人,植物豐富多樣。茶會所擇址于山林地,對自然有一種虔誠的熱愛,恰如《園冶》所說:“園地惟山林地最勝,有高有凹,有曲有深,有峻而懸,有平而坦,自成天然之趣,不煩人事之工” 。

圖1 項目選址

建筑外觀形態:茶會所建筑外觀借鑒中國古代建筑形制,將中國古典建筑中“單檐歇山式”坡屋頂的形態進行簡化處理,提取其線性形式,遠遠看去,伸出的屋檐,富有彈性的屋檐曲線,由舉架形成的稍有反曲的屋面,微微起翹的屋角,加上排列整齊的筒瓦,使建筑產生獨特而強烈的視覺效果。建筑立柱、圍欄和門窗均采用木質結構,質樸自然的原本色材料,或圍合,或拼接,其直觀的形態與禪意的清凈本心相契合,這是古老的禪法在現代社會換發青春的表現(如圖2、3)。

建筑內部功能分區:對于禪茶文化空間的具體設計活動來說,必須從其具體的功能出發來構建合理的設計體系[4]。茶會所由四棟建筑組合而成,根據實際需求,將建筑分成六個功能區域:接待區、制茶區、品茗區、習茶區、客房休息區、景觀區(如圖4)。

圖2 建筑外觀效果

圖3 茶會所平面圖

圖4 功能分區示意圖

接近大門入口處建筑由于面朝南,方便客人參觀,最中間的堂屋為接待大堂(如圖5、6),為客人品茗做準備,接待大堂用色素樸,設計雅致,在保持整體空間統一的前提下分別營造出合適的空間氛圍,滿足消費者多元化的需求。

圖5 大堂效果圖

室內空間元素應用:皇御茗茶會所將“禪”和“茶”作為設計的核心元素。空間中多運用老杉木,素麻大理石火燒面,布窗簾等,吊頂造型省去花哨裝飾,體現“禪境”的“不爭”“無我”之姿(如圖7、8)。除此之外,多處運用蒲團、葦簾、佛像擺件、禪意插花等,將抽象的“禪意”具體化(如圖9、10、11)。素樸的禪意品茗環境讓處在這個環境里的人“清心、靜心”。

圖6 大堂效果圖

圖7 客房效果圖

圖8 客房效果圖

光影效果應用:光環境設計中對光的運用主要分為自然光源和人工光源兩部分。自然光的運用在這里主要指太陽光的運用。茶會所整體建筑選址在山體的陽坡面,光線良好,適度的陽光照射會使人有舒適、恬靜的感受。陽光穿梭于屋內,形成斑駁的光影,隨著時間推移,使受眾生出對自然萬物的親近之情(如圖12、13)。人工光源不僅滿足了空間照明功能,還可彌補自然光源無法達到的需求。茶會所的吊燈均選用了藤編燈罩,搭配泛黃的燈光,輔之射燈用以局部照明,并配合環境光的變化,給整個茶空間帶來了光影流轉的變化,營造出一種影影綽綽的氛圍——“無樹勝有樹”,閉上眼睛仿佛能感受到來自林間的妙意:手中香茗在握,樹影斑駁,微風拂面。燈光除了能起到基礎照亮的作用,還能烘托“禪意”(如圖14)。

陳設裝飾應用:一個空間中情緒爆發往往通過陳設的運用,在茶空間設計中更是如此。茶空間中的家具、綠植、燈具、擺件等均為陳設品。陳設品的運用應以“人”為中心,通過合理的布局滿足受眾對藝術品的需求,于不經意間給人以驚艷之感。例如桌椅陳設需嚴格把控桌椅與墻體,桌椅與桌椅,以及其他家具之間的距離和家具本身的尺寸選擇。如榻榻米造型的茶室,選用低矮的茶幾和蒲團,會所中還多處放置了插花,在會所原本沉穩素樸的基調上,不僅增添了一抹鮮靈的色彩,也軟化硬裝設計中的“硬性”,提升“禪”的意境(如圖15、16、17)。

圖9 品茗區效果圖

圖10 品茗區效果圖

圖11 習茶室效果圖

圖12 建筑外觀效果圖

圖13 建筑外觀俯視效果

圖14 習茶室效果

圖15 品茗室效果

圖16 品茗區入口效果圖

圖17 大堂效果圖

禪茶文化空間作為充滿禪茶理念的專門飲茶環境,整個空間設計所集中展現的不僅是飲茶載體,更重要的是美學“綜合體”,其中不僅要注重融入合適的元素內容,更要通過元素的深度應用來優化禪茶文化空間的設計機制。本課題設計從建筑選址到陳設裝飾,將“隱繁于簡”“場地共生與室內升華”“感官隱喻”“設計語言的現代轉譯”四種表現形式運用其中,由“造化實景”轉向“心造虛境”,通過呼應禪意質樸自然的原色材料、以人為本的空間布局、彰顯生活氣息的綠色植物、簡雅素潔的古樸家具以及具有人文氣息的裝飾物件等方式,創造出能夠引人入勝的禪意茶室空間,使飲茶者能達到“不以物喜不以己悲”的禪境情懷,實現設計空間的精神外化。