內省力干預護理對首發精神分裂癥患者希望水平的影響

蔣蓓

(江蘇省常州市德安醫院精神衛生中心 江蘇 常州 213003)

內省力是精神疾病患者對自身疾病正確判斷、認識的能力,處于康復時期的精神分裂癥患者尤其是首發患者,內省力隨著精神癥狀的改善而逐漸得到恢復后,對周圍的環境、自身的疾病狀況等都有了正確的認知,會產生自卑、沮喪、病恥等多種負性心理,由此而導致患者對未來喪失信心與希望[1],不利于病情控制,同時也阻礙患者回歸家庭與社會。此次研究對康復時期精神分裂癥患者實施內省力干預護理,在提高患者希望水平方面取得了良好的成效。現報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選擇2018年1月-2019年1月在我院住院治療的精神分裂癥患者62例,均符合CCMD-3中精神分裂癥的臨床診斷標準。納入標準:①首發精神分裂癥患者;②精神癥狀得到控制,處于康復時期;③初中及以上文化程度,可獨立完成相關調查問卷。排除:伴有嚴重的認知功能障礙、智力障礙、溝通障礙、焦慮癥、抑郁癥患者;合并其他嚴重的軀體性疾病患者。62例患者中,男34例,女28例;年齡23~45歲,平均(31.2 5±3.64)歲;疾病病程3~6個月,平均(4.31±2.2 7)個月;教育程度7~15年,平均(9.26±2.1 6)年。運用數字表法將入組的62例患者隨機分成觀察組、對照組各31例,兩組患者的年齡、性別比、病程等比較,不具統計學差異(P>0.05)。

1.2 方法

兩組患者住院均予以抗精神病藥物治療,實施精神科常規護理。觀察組患者在疾病康復時期實施內省力干預護理,每周干預3次,每次45~60 min,持續干預8周。干預內容概括如下:(1)第1周,以一對一的方式與患者進行深入溝通,引導患者講述出內心對自身疾病的了解、看法、感受等,干預者與患者一同探討精神疾病給個體帶來的消極影響,讓患者正確對待、自然接受精神疾病。(2)第2周,向患者明確疾病盡管給身心、生活、工作、社交帶來消極的影響,但仍然可以自我接受、自我實現,培養患者積極思維模式,樹立康復信心。(3)第3~6周,指導患者積極參加院內的工娛活動,培養興趣愛好,建立良好的生活習慣,協助患者樹立可實現的目標,以重塑患者對未來的希望。(4)第7~8周,指導患者學習掌握冥想、音樂、日記宣泄等自我調節方法來應對挫折或困難,以保持良好的情緒與意志力。

1.3 觀察指標

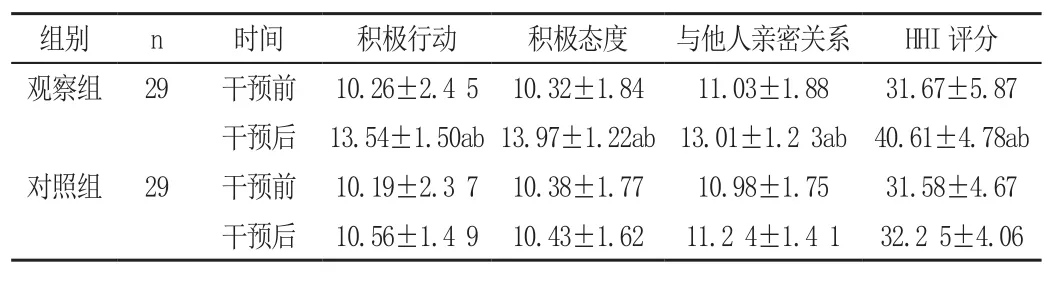

兩組患者干預護理前后均應用希望量表(HHI)進行希望水平評估,此量表共有12個項目,分為三個維度,每條項目評分為1~4分,量表總評分范圍在12~48分,評分越高則患者的希望水平也就越高。

1.4 統計學分析

數據采用SPSS20.0統計軟件進行統計學分析,計數資料采用率(%)表示,進行χ2檢驗,計量資料采用(±s)表示,進行t檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2.結果

干預后,觀察組患者HHI量表各維度評分、總評分均顯著高于同組干預前、干預后對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表。

表 兩組患者護理干預前后希望水平對比(±s,分)

表 兩組患者護理干預前后希望水平對比(±s,分)

注:與同組干預前比較,aP<0.05;與同期對照組比較,bP<0.05

組別n時間積極行動積極態度與他人親密關系HHI評分觀察組29干預前10.26±2.4 510.32±1.8411.03±1.8831.67±5.87干預后13.54±1.50ab13.97±1.22ab13.01±1.2 3ab40.61±4.78ab對照組29干預前10.19±2.3 710.38±1.7710.98±1.7531.58±4.67干預后10.56±1.4 910.43±1.6211.2 4±1.4 132.2 5±4.06

3 討論

希望是讓個體相信某個目標在未來能夠獲得實現的一種信念。有研究指出[2],希望是影響個體生活質量的一個重要精神因素。部分研究甚至認為,希望是主宰人類生存的主要力量,其能夠激發個體的意志力來走出困境,戰勝疾病。對首發于精神分裂癥患者而言,當急性期過后內省力慢慢恢復時,患者對自身疾病狀況心灰意冷,失去康復希望,導致治療不配合,甚至可能產生自殺行為[3]。因此,提高首發精神分裂癥患者希望水平尤為重要。

此次研究對首發精神分裂癥患者康復時期實施內省力干預護理,研究結果顯示,干預后,觀察組患者HHI量表各維度評分、總評分均顯著高于同組干預前、干預后對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。提示,內省力干預護理可有效提升康復時期精神分裂癥患者的希望水平,這對患者疾病控制具有重要的意義。