校園招聘評價什么

陳雷

從校招源頭做起

不可否認,校園招聘是企業人力資源管理的重要環節,因為招聘不僅是“選用育留”的整個流程的開始,更是重視人才培養的企業,尤其是大型企業管培生制度的源頭,建立自己的嫡系部隊,培養富有業務能力、領導能力和企業一致價值觀的核心骨干,校園招聘的對象無疑是不二之選。同時,選到靠譜合適的人比培養一個靠譜的人更靠譜,這似乎是所有HR的共識。

曾被喻為“中國職業經理人黃埔軍校”的寶潔公司尤其重視校招環節,正如寶潔公司在接受參訪時所說,“從某種程度上說,其實寶潔招進來的都是‘同一種人。每個人進來前都要通過性格測試,在9個維度進行評估的結果都達到及格線的人,才有資格加入寶潔”,“緊接著寶潔又把這些具有相似性格的人往同一個方向培養。”可以說寶潔正是由于重視挑選合適的優秀畢業生,才培養出一批成就感強、執行效率高同時符合寶潔商業模式特點與企業文化的經理人隊伍。

關于應屆生校招,多數企業均會采用人才測評手段,無論是線上測評(如測個性特質或測全面素質)還是線下測評(如傳統的結構面試、壓力面試、行為事件訪談、無領導小組討論,或新鮮一些的思維激蕩、情景演講),抑或是線上線下相結合的方式。

同時,隨著技術的發展,大數據和AI技術的應用也日益被關注,任仕達曾表示:應用機器學習恢復自動篩選候選人的軟件或對工作描述進行情緒分析以識別潛在偏倚語言的軟件。在不同的投入和產出發生的任何招募領域 ,如篩選,采購和評估, 都將基本實現自動化。翰威特收購知名人才測評與發展公司cut-e后,將AI技術在各類型招聘、選拔測評中進行推廣應用,通過不同的統計模型的分析,不僅優化了用戶體驗,提供了更加游戲化、更加輕松的測評體驗,而且加快了測評的速度。

技術更迭,測評的本質沒有變

無論是大數據還是AI,人才測評的基本面仍然沒有改變,所謂的基本面,即心理測評的對象——素質與行為——沒有改變,畢竟心理學基礎理論的突破尚待時日,同時打破測評的心理學基礎的其他理論方法也未見端倪。所以,校招是否能夠幫助企業選對人、選準人仍建立在標準設計和方法匹配的這兩個核心問題上,尤其是標準設計問題,結合筆者多年的從業經驗和業界研究來看,多數企業在校招階段關注的是畢業生未來的可塑性,所謂可塑性不單單是能力,還涵蓋了個性與動機等,具體而言有以下三個問題值得關注:

●測評哪些能力。能力分為基本潛能、基礎工作能力、專業能力和領導力。對于校園招聘,應該考察哪種能力及哪些能力指標能證明其對崗位的勝任程度;

●關注哪些個性特征。對個性的劃分不論是依據類型論還是特質論,重點是關注與目標崗位及未來的職業發展相符合的性格,所謂相符合主要指有潛力和適合做;

●是否與企業文化匹配。雖然個人動機可以在環境中被改造,但是改造的成本卻值得考量,找到工作價值觀念更加匹配的人,不僅更容易增加組織認同感,也減少了員工在成長期離職,為他人做嫁衣的風險。

以上三點,分別對應能力、個性與動機,其中,能力是可觀察的,個性與動機則不易觀察,需要通過心理測評進行衡量,而后通過觀察來進一步驗證。三者合一,即符合人才測評中的基礎理論——冰山模型,能力是冰山以上的,個性與動機在冰山以下。

APM綜合測評

無論是麥克利蘭的經典冰山模型,還是斯班塞強調鑒別性素質的冰山模型,均不例外。對此,諾姆四達提出APM理論,將人的能力素質分為三大類,即能力類(Ability,A),簡稱“能不能”;個性類(Personality,P),簡稱“合不合”;動力類(Motivation,M),簡稱“愿不愿”。從這三個角度綜合考察被測評人的全面素質。

就能力而言,校園招聘應在基本潛能和基礎工作能力方面進行考察,走出校園的畢業生,雖然也有工作實踐經驗,但大多數尚不具備具體的專業能力,且考核專業能力對于校招來說有失公平,畢竟工作經驗的差異可以帶來具體專業能力的差異,比如具備相應的知識技能,但這無法證明后續的發展潛力,誠如知名人力資源管理專家謝克海所言:“在西門子,招聘人才往往是能力考核占40分鐘,考察經驗花半個小時,而考核知識僅用5分鐘就夠了。”因為,一個人的知識量,兩三年的時間就可以改變,經驗也會隨之改變。但是,能力持續期是多長時間?多少年?謝克海說,“我不知道,但可能二三十年或者一輩子都改變不了。”其所言的能力對于應屆生而言,即是基本潛能與基礎工作能力,對于校招對象而言,即是勝任力,體現為行為模式或行為模式與個性特質的綜合。

所謂基本潛能,指的是認知能力,如語言能力、數字能力、邏輯能力、機械推理等等,所謂基礎工作能力指的是溝通能力、合作能力、學習能力、創新能力、信息處理、分析思維等等。測準能力,即是要找準勝任目標崗位的基本潛能與基礎工作能力,但基本潛能在求學階段實際上已經經歷過較好的測試,尤其高考對于考生的基本潛能來說具有非常高的區分度,因此,在校招的能力測試方面應更多地考察基礎工作能力的相關項。

就個性而言,每一種工作所需的勝任力(行為模式)對于個性都是有偏好的,好比日常經驗所知,開放性好、主動性強的人可能適合做營銷工作,細致謹慎的人則偏向財務工作。因此重點是評價應屆生的個性組合對于發展而言,哪些能力更具可塑性。

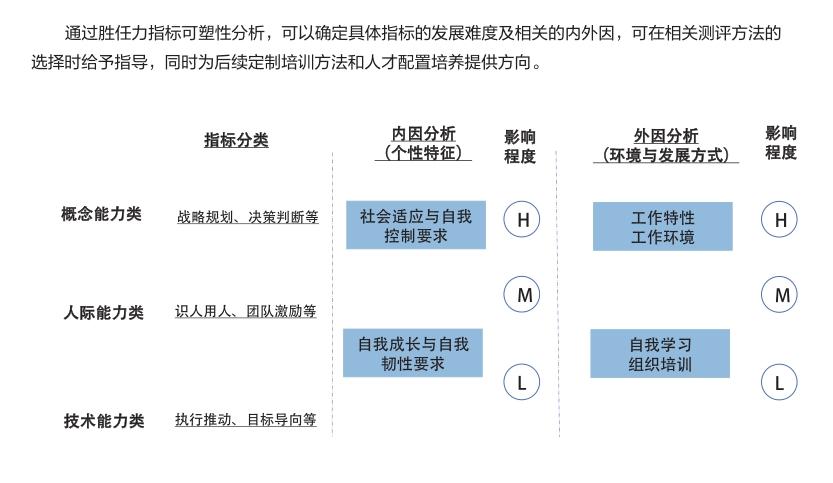

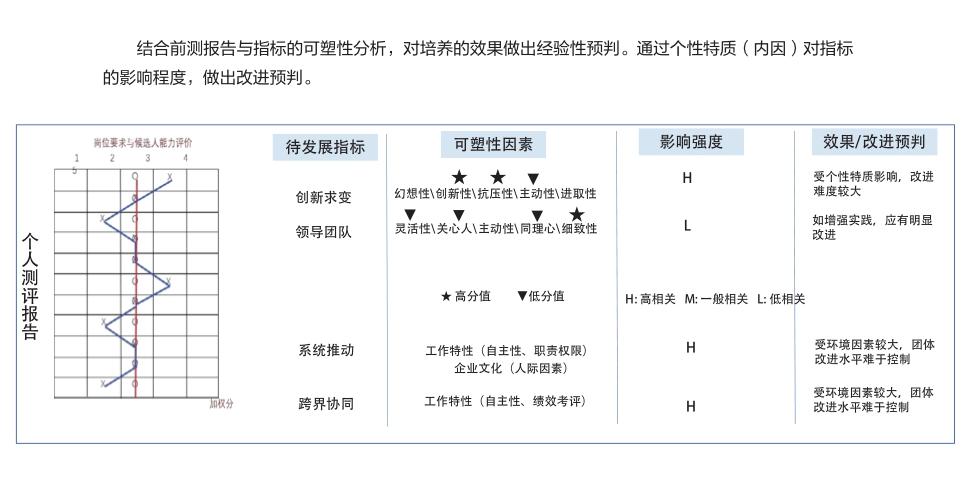

基于測評數據分析與理論研究發現,勝任力的成長與發展受到內外因的影響,內因主要指個性特征及與此相關的社會適應、自我控制要求,自我成長要求、自我韌性等,外因主要是個體所處的環境與發展方式,如工作特性、工作環境、自我學習、組織培訓等。具體如下圖:

不同的勝任力指標受內外因的影響程度不同,按照其數據分析的相關度水平具體分為高度影響(H)、中度影響(M)和低度影響(L),以內因為例,所謂高度影響即擁有某些個性特質組合的人員在某項能力上,可塑性較高,易于獲得。

因此,在招聘過程中可以從目標崗位所需的勝任力出發去分析個性特征對能力的可塑性,從而提高選拔高潛質人才的準確度,尤其是管培生人群。

是否與企業文化相符合,即動機的測量,這與能力和個性不一樣,后者注重的是選對的,而前者則關注不符合的。畢竟,企業的文化與員工的行為是互相影響的,企業選拔和培養的應屆畢業生,應是符合組織價值觀和文化要求的人員,從銀行業招聘的情況來看,人們往往看重職業穩定性的因素,但從全行業校園招聘的視角上看,代際特征及其相關的動機特點則越來越被關注。

所謂代際特征,源自于社會學的代際理論(Intergeneration Theory),強調的是不同代的人之間思想和行為方式上的差異和沖突,尤其是在社會環境變化劇烈的年代更為凸顯。在如何與90后做朋友的話題還未退場之時,如何管理和領導00后已漸漸引起關注。

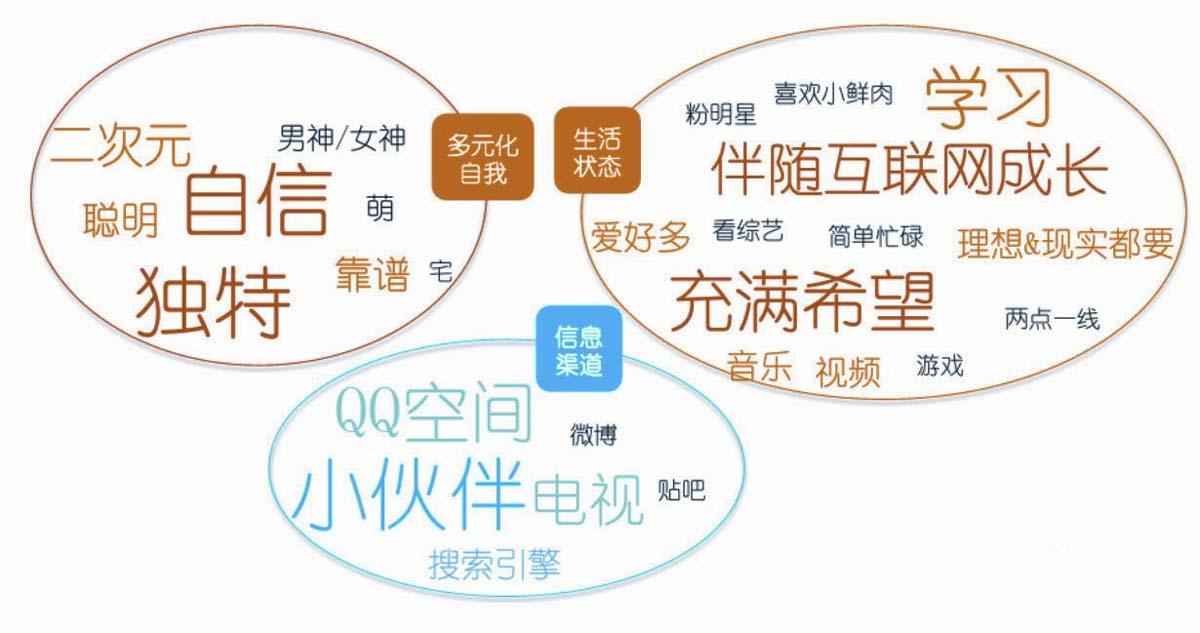

近年校招的主力人群為95后,用美國學者的話說就是“Z世代”,然而美國的95后特征不能等于中國的95后,那么中國的95后具備哪些代際特征呢?根據百度《95后生活形態調研分析報告》(2015)顯示,其代際特征在自我意識、生活狀態、信息獲取渠道方面有如下關鍵詞:

經過資料研究并結合近年來校招面試的經驗,諾姆四達也總結了95后代際特征在職場中呈現的一些特點:

1.在乎興趣、討厭無聊、擇業中興趣的比重增大;

2.短平快的學習節奏,能夠迅速處理問題,卻犧牲了長時間專注的能力;

3.渴望被認可與被理解,對科層化有骨子里的不認同;

4.看重自我體驗與幸福感,而非成就感、工作獎勵,自我意識中對社會稱許性的要求偏低。

以上4點,第2點屬于行為層面,可以通過后續的工作加以改變,但1、3、4點特征如果偏高,求職者的穩定性與工作中的效能發揮會堪憂,尤其是3、4兩點,深埋于自我意識較難改變,然后在校招的實踐過程中,求職者因為處在特定的應聘環境,往往會隱藏自我真實的一面,除了要使用心理測評了解其動機類型,還要通過情景面試、行為訪談去快速發現證據鏈來推測其動機水平。

了解一個人總要一定的時間,就如釀酒需要一個過程,不可能完全用算法和數據分析代替。誠如拉姆·查蘭所言:“人才管理大師評判一個人時,會了解這個人的實際特質,看是否符合他們內部既定的標準。他們會仔細觀察這個人的行動、決策、行為,看這些特質如何組合在一起形成獨特個性”,然而 “了解一個人的核心價值觀、行為、信念和才能似乎不能一蹴而就,在這上面花時間是值得的。就如同分析商業問題或者潛在的商機”。所以,在校招中如果要選得準,用好線上、線下方法,引入優秀的測評師進行觀察或是不二之選。

作者 諾姆四達上海公司 咨詢總監