從高考評分看定性指標量化技巧

龔俊峰

高考主觀題的評分啟示

2019年高考剛結(jié)束,筆者偶然從廣播中了解到高考主觀題的評分方法,感覺整個過程與企業(yè)績效管理有異曲同工之處。

第一步:首先通過高速掃描儀對試題進行掃描,再通過評卷系統(tǒng)提取全部主觀題并編碼。

第二步:每一道主觀題都由兩位老師進行評價,評分結(jié)束后,評卷系統(tǒng)自動將兩位老師的評分結(jié)果進行對比,如果其評分分差沒有超出設(shè)定的誤差值,則取兩個評分的平均分作為該題得分。例如:題目1的誤差值為1分,A老師的評分為9分,B老師的評分為10分,由于誤差值為1分,沒有超過標準誤差值,那么這道題目的得分就是9.5分。

第三步;如果超出了設(shè)定的誤差值,例如:A老師對題目1的評分為7分,B老師的評分為10分,誤差值為3分,評卷系統(tǒng)會自動把該試題發(fā)給第三位教師評閱,最后取差值較小且在誤差值內(nèi)的兩個評分的平均分作為該題得分。如果三位教師的評分兩兩比較的分差均大于設(shè)定的誤差值,則交由學科評卷組仲裁。

最后,評卷組通過對試題的提取與編碼,雙評、復評、評卷組仲裁等方式,降低了主觀因素對評價結(jié)果的影響,極大地提高了評分公平性和評價結(jié)果的信度。

在企業(yè)管理中,我們經(jīng)常會遇到上級對各類方案或報告的質(zhì)量評價、對某件事情的滿意度評價等,由于這類指標很難形成統(tǒng)一的認知和評價標準,在評價時就很容易出現(xiàn)不同評價人結(jié)果差異較大的現(xiàn)象。筆者認為,企業(yè)績效管理也可以從高考主觀題評分規(guī)則中找到一些定性指標的評價啟示。

定性指標評價案例

“報告有效性”是我們在考核中經(jīng)常遇見的指標,目前最常見的是考核報告提交的時間以及報告內(nèi)容的出錯次數(shù)。這些考核維度可以應(yīng)用于一些常規(guī)、簡單的報告,但是對于一些重要的報告來說,時間和內(nèi)容的準確率只是最基本的要求,更值得關(guān)注的是報告的質(zhì)量。但是,判斷一份方案或報告的質(zhì)量的標準是什么呢?不同的人有不同的理解。

例如:某公司要求營銷一部和營銷二部在第三季度進行一次關(guān)于產(chǎn)品市場競爭力的市場調(diào)研報告,并在9月25日前提交報告,該項報告納入季度考核,權(quán)重為30分,兩位營銷部負責人分別提交了自己的指標描述。

●營銷一部的指標描述

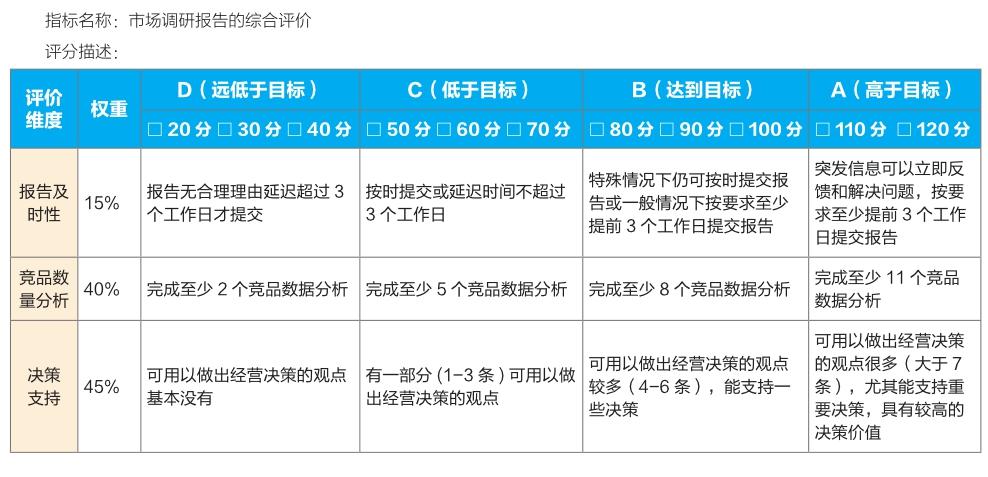

指標名稱:市場調(diào)研報告的綜合評價

評分描述:

(1)時間(10分):在9月25日前完成市場調(diào)研報告,延遲一天扣1分;

(2)準確率(10分):報告中每出現(xiàn)一次錯誤,扣2分;

(3)質(zhì)量(10分):根據(jù)領(lǐng)導對報告質(zhì)量的評價進行評分,滿意7-10分,一般4-6分,不滿意0-3分。

在評分描述中,營銷一部沒有對如何判斷報告質(zhì)量的好壞進行清晰界定,領(lǐng)導對報告質(zhì)量的評價是滿意還是一般,全在一念之間,很容易受到近因效應(yīng)和暈輪效應(yīng)的影響,評價結(jié)果難以保證客觀性。

●營銷二部的指標描述

營銷二部的評分描述將報告的質(zhì)量指標歸為競品數(shù)量和決策支持兩個維度,不僅向營銷部傳達了具體的工作要求(競品分析),評價者還可以通過報告中對競品分析的數(shù)量和被引入決策支持的觀點數(shù)量來判斷報告的質(zhì)量,大大降低了評價結(jié)果受人為因素影響的概率。

定性指標量化步驟

營銷二部的評分描述設(shè)置看似復雜,實際上有其相對固定的步驟,筆者將其歸納成三步:

第一步:確定評價的維度

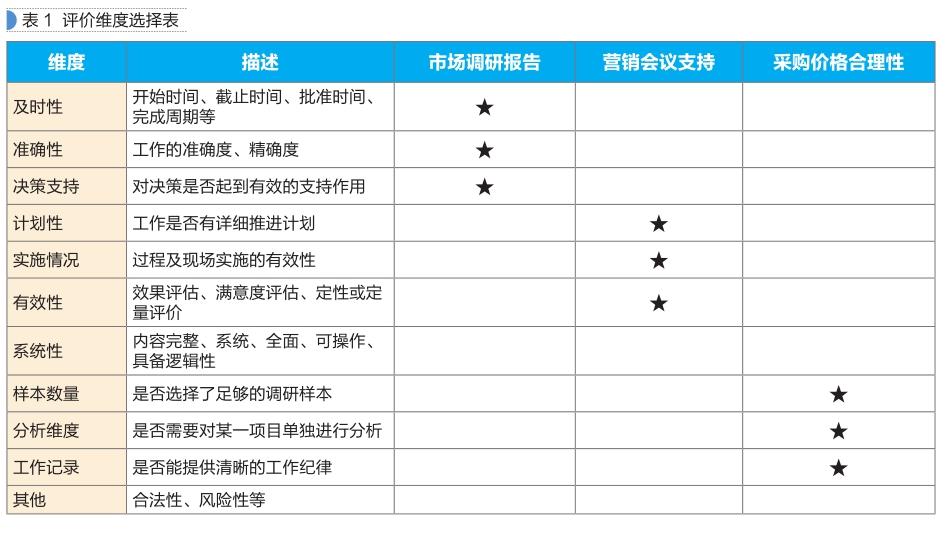

一般來說,不同的指標有著不同的評價維度,需要我們結(jié)合業(yè)務(wù)特性和工作需求選擇。如表1所示,市場調(diào)研報告可以選擇及時性、準確性、決策支持三個維度,營銷會議支持可以選擇計劃性、實施情況、有效性三個維度,采購價格的合理性可以選擇樣本數(shù)量、分析維度、工作記錄三個維度……

在日常工作中,我們可以對各部門/崗位的定性指標所選擇的評價維度進行整理,這也有利于加深我們對各部門主營業(yè)務(wù)的了解。

第二步:為各評價維度賦予一定的權(quán)重

權(quán)重設(shè)置的方法有很多,筆者推薦一個最常用的方法——權(quán)值因子判斷法。權(quán)值因子判斷法是將行指標與列指標兩兩比較,其中非常重要的指標為4分,比較重要的指標為3分,同等重要的指標為2分,不太重要的為1分,很不重要的為0分。比較結(jié)束之后,對所填寫的權(quán)值因子進行統(tǒng)計,并將統(tǒng)計結(jié)果折算為權(quán)重。

如表2所示,將A列的三個維度與第2行的三個維度兩兩對比,因為相同維度不進行比較,因此我們在表中用“-”表示。

“及時性(A3)”與 “競品分析(C2)”相比,“競品分析”比較重要,得3分(將得分填寫在B4,第4行為“競品分析”維度的得分),“及時性”不太重要,得1分(將得分填寫在C3,第3行為“及時性”維度的得分)。

“及時性(A3)”與 “決策支持(D2)”相比,兩者同等重要,“決策支持”維度得2分(將得分填寫在B5,第5行為“決策支持”維度的得分),“及時性”維度得2分(將得分填寫在D3)。