理財子公司入局

吳佳

“只看收益率,不看風險性”、“預期收益率即承諾”等等錯誤理念將在“去剛兌”時代得到洗刷更新,“躺著掙錢”不復存在。財富的增長終于回歸到“承擔風險、獲取收益”這一古老的法則上來。

2018年10月19日銀保監會發布《商業銀行理財子公司管理辦法(征求意見稿)》之后,短短幾月內,五大行已紛紛拿到監管批文,第六大國有行郵儲銀行的獲批也被認為是箭在弦上。

截至2019年2月底,已有29家銀行公告擬設立理財子公司,資產規模占行業八成以上。其中,包括6家國有控股銀行、9家股份制銀行、12家城市商業銀行以及順德農商和廣州農商兩家農村金融機構。

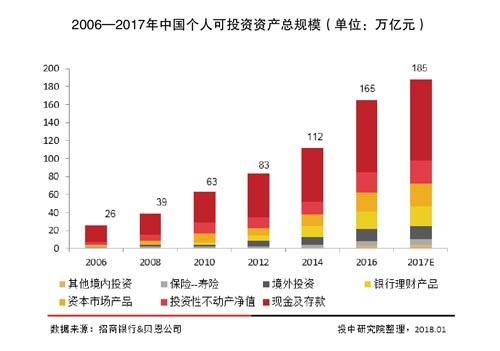

在我國百萬億級的資管市場中,銀行體系資管規模位居第一。體量龐大的銀行機構被放行進入資管市場。一時之間,硝煙乍起。價值百萬億的中國資管市場,將迎來投資理念與競合格局的“重塑性”變革。

打破剛兌,“適”者生存

理財子公司將不再為投資兜底。剛性兌付的神話,終于要被戳破了。

2001年中國加入WTO以后,國內金融體系加速進行產品創新,理財市場逐步發展起來。2004年9月后,部分商業銀行開始開展人民幣理財業務。當時的人民幣理財產品,保底承諾是一大特色,本質上是剛性兌付。

理財產品保證收益,利息還高于定期存款,自然對存款產生了分流效應。在利率管制的市場環境下,資金追逐高收益,購買理財產品成了新時尚,存款理財化也成為一道風景線。

一些投資者認為國有企業、地方政府、銀行等都是國家的機構,不可能出現違約虧損,甚至參加一些亂集資等活動,出了問題也要求進行剛性兌付。

2013—2016年統計數據顯示,金融機構已兌付理財產品中,虧損產品數量占比一直低于0.06%。這意味著,一萬只理財產品中,只有6只是虧了本金的,且本金損失率低于10%。

越來越多的投資者將財富押注在此。其他諸如股票、基金、P2P、虛擬貨幣等投資產品也只能吸引些“無知者無畏”的新手和冒險主義者。

當理財沒了保本兜底,是否會減少原有客戶量?抑或是減少理財資金?

“不會。”某股份制商業銀行青島分行行長十分肯定:“減少客戶量這種說法有些危言聳聽,即便去除客戶,也是沒有風險承受能力的投資者。只有適應經濟發展的投資者們才能生存,不適應者理應淘汰。”

適者生存,是社會達爾文主義的主張。其代表人物斯賓塞認為.社會與周圍環境之間的協調,表現為社會與環境之間的相互適應與斗爭。人類社會只有在這種適應與斗爭中才能進步。

在金融體系不斷完善進步的過程中,此主義同樣適用。

“只看收益率,不看風險性”、“預期收益率即承諾”等等錯誤理念將在“去剛兌”時代得到洗刷更新,“躺著掙錢”不復存在。財富的增長終于回歸到“承擔風險、獲取收益”這一古老的法則上來。

“‘剛兌不存在,理財與定期存款、活期存款才能區別開,有風險承受能力的理財客戶才能賺得更好。”從另一種意義上說,理財子公司的成立,在幫助理財市場完成一場自我凈化,將不合格的淘汰出局,不僅是產品,投資者也不例外。

讓專業回歸專業

在國際上,設立子公司開展資管業務,對大型金融機構而言再普遍不過。

摩根大通(JP Morgan)旗下全資控股資產管理子公司摩根資產管理控股公司,負責整個資產管理板塊的業務管理;匯豐控股(HSBC)全球資產管理公司是匯豐的全資子公司,從2008年起匯豐全球資產管理成為匯豐專業投資業務的唯一品牌。

中國建設銀行公開表示,理財子公司作為一個獨立的法人主體,將建立健全公司治理機制,獨立自主經營,與母行建立“防火墻”,有助于實現真正的風險隔離。

在恒大研究院任澤平看來,風險主要體現為銀行出于信譽和高息攬儲考慮形成了資金池和剛性兌付,將本應投資者承擔的流動性風險、信用風險留在了銀行系統內,一旦風險暴露,表外風險或向表內傳導,進而傳導至金融系統。

理財子公司的成立,讓銀行既有作為股東的利潤回報,又可以在理財業務和銀行其他主營業務之間牢固樹立防火墻,剝離風險。更加穩定的資本貢獻和利潤來源,對銀行無疑是一種正向促進。

“除了上述優勢以外,對銀行來說也一種考驗,理財投向需要嚴格控制,以保障安全和高收益,這對理財公司的股東也就是母行來說,是管理能力的考驗。”某商業銀行青島分行行長助理補充分析。

對理財子公司而言,成為具有經營決策權的獨立法人,將擁有獨立的人財物資源配置權以及專門的考核及激勵機制,其自身對盈利水平的要求將會更高。

與此同時,理財產品的設計和維護水平也會更高,理財規模大幅提升后,老百姓面臨的理財渠道會更加豐富。理財子公司也會根據自己的運營情況,實現優勝劣汰的格局,讓老百姓有更多選擇權。

“目前很多老百姓購買理財產品是因為自己有某個銀行的銀行卡,成立理財子公司后,可供人們選擇的理財產品更豐富,收益率可能會從4%到10%不等,投資者的選擇范圍更廣。”業內人士分析道。

“萬能牌照”的背后

理財子公司入局的轟動效應,很大程度上來自于傳言中的“萬能牌照”。

“私募+公募+類信托”讓理財子公司仿佛無所不能。可中國人民大學重陽金融研究院副院長董希淼對此說法并不認同。他認為,銀行理財子公司和信托公司等存在差異,未來將是合作與競爭并存。

“法無禁止即可為。”在從業多年的張儀洋看來,這是資本市場先行先試的權利,目前對理財子公司的監管還不像傳統產業那么到位。經過一段時間,當理財子公司的業務找準自己的市場位置,進入常態化,監督和競爭格局才會逐漸趨穩。

“所謂的‘萬能牌照只是給理財子公司一個想象的空間,在監管下,才能逐漸規范。目前是理財子公司仍處于自身特色養成的初步階段。要看市場的接受程度,也需要市場的檢驗。”張儀洋說。“這只是我國金融深化體制改革的一小步,諸如利率市場化、銀行破產機制都是今后改革的方向。”

他說明,利率應該是資金的價格。有些國家的央行已經開始實施負利率以鼓勵資金進入實體經濟,進一步提升杠桿水平。可從2015年至今,中國經歷了2次經濟波動,可是利率一直沒有調整。

關于國內金融機構的大而不倒,前央行行長周小川也曾有過明確的表述:“與西方相比,中國是比較傾向于救助的。西方國家的態度通常是盡量不救,實在不得已才救。我國的情況是,雖然不太愿意,但多數情況下都救。……甚至像蟻力神這樣的非法集資也給了補償。”言語之下,充滿無奈。

阿姆斯特丹首次登上月球時說過,“這是我個人的一小步,卻是全人類的一大步”。銀行理財子公司的成立,是銀行理財格局分化的一小步,卻也是深化國內金融體制改革的一大步。

截至2018年底,已有27家商業銀行公告擬設立理財子公司,披露擬注冊資本金總額超過1300億元。未來這無疑將成為影響資產管理市場的重要力量。