《史記》“整本書閱讀與研討”的思考與實踐

劉志軍

《史記》體系完整,規模宏大,視野開闊,這部百科全書式的歷史巨著,是一部文化史,或者說是一部傳承的文化。歷來對它的研究可謂卷帙浩繁,研究范圍除了史學、文學之外,還涉及語言學、地理學、目錄學、檔案學、民俗學等;本世紀初,學術界還出現了“史記學”的提法。可見,《史記》在學術界享有極其崇高的地位。

《普通高中語文課程標準(2017年版)》在“課程結構”中設置了“整本書閱讀與研討”這一學習任務群,明確“在指定范圍內選擇閱讀一部學術著作”,并提出了具體的閱讀要求,“通過反復閱讀和思考,探究本書的語言特點和論述邏輯”。哪些學術著作可以進入或應該進入這一學習任務群,是廣大語文教師密切關注的問題。

一、整本書閱讀要不要選《史記》

《史記》全文共50余萬字,這樣大部頭的文言作品,對高中生來說是不是過于艱深了呢?然而從《史記》特殊的文化價值和以往學生的閱讀體驗來看,高中生完全有必要去啃一下這根硬骨頭。

《史記》中的相關篇目在小學到高中各學段的語文教材中并不鮮見,但對高中生而言,有沒有必要以整本書閱讀的方式來讀《史記》?蘇教版高中語文教材中有《〈史記〉選讀》選修教材,經全國中小學教材審定委員會2005年初審通過,在部分省市使用已經有十余年。這本選修教材收錄了《史記》中的篇目(含節選)共19篇,涵蓋了本紀、世家、列傳、表、書等體例,較為全面地呈現了《史記》的風貌。從使用情況來看,絕大部分教師和學生都能接受并認可這一本“純文言”的教材,這也為《史記》的“整本書閱讀與研討”提供了可資借鑒的經驗。

“整本書閱讀與研討”這一學習任務群,主要規定了“長篇小說”和“學術著作”兩種文體。《史記》作為一部備受學術界關注的古代典籍,將它歸入“學術著作”當是沒有異議的。比其他學術著作更有優勢的是,《史記》的文學性更強,具有更強的可讀性,其中破釜沉舟、完璧歸趙、臥薪嘗膽等事件已經成了人們耳熟能詳的成語故事;而鴻門宴、將相和、荊軻刺秦、趙氏孤兒、霸王別姬等則成為戲劇、影視作品的創作源泉,幾乎家喻戶曉。正如魯迅先生在《漢文學史綱要》中評價它為“史家之絕唱,無韻之《離騷》”,這是一部兼具史學和文學價值的著作,無疑是高中生整本書閱讀的絕佳對象。

閱讀《史記》,可以豐富學生的歷史知識,這一點毋庸置疑。它是我國第一部通史,上下數千年,是了解西漢之前中國歷史最重要的一部史書,后世的《漢書》《資治通鑒》中很多史料都來源于《史記》。然而其意義遠不止于此。《史記》開創的紀傳體體例,將人物作為事件的核心,其敘事的感染力在眾多史學作品中獨樹一幟,對后代的敘事散文和小說產生了深遠的影響。司馬遷筆下的歷史人物及歷史故事,也成了后世詩人吟詠的對象,最為著名的當屬項羽,他自刎于烏江,引發了唐宋詩人們不同的評價,如杜牧的“江東子弟多才俊,卷土重來未可知”、王安石的“烏江不是無船渡,恥向東吳再起兵”、李清照的“至今思項羽,不肯過江東”,這些詠史詩作也為中華文學的星空增添了點點星華。

司馬遷在《史記》中寄寓的情感,經千百年的傳遞,有很多已經成了民族的精神,融入了中華民族的血脈之中,如陳涉“王侯將相寧有種乎”喊出了幾千年來百姓心中的真實愿望,體現了人民不屈服命運的反抗精神;在“肉袒負荊”向藺相如請罪的廉頗身上,我們看到了勇于認錯、敢于擔當的高尚品質;那些“談言微中,亦可以解紛”的“滑稽”之士,他們的言談體現了平凡小人物對治國起到的大作用。凡此種種,書中比比皆是。讀書的終極目標是為了形成正確的世界觀、人生觀和價值觀,《史記》蘊含了寶貴的精神財富,值得高中學生去不斷挖掘、吸收。

此外,司馬遷在寫作此書時,秉持了史家的“實錄”精神。在寫項羽的英豪之氣時,不忘寫他的殘暴和“志短”;寫劉邦善于用人最終奪取政權,又不避諱他無賴的一面;寫信陵君魏無忌“竊符救趙”的義薄云天之舉,也寫了他“意矜驕而有自功之色”的驕縱失態。司馬遷這種“不虛美、不隱惡”的精神,在閱讀的過程中能不斷地被感受到,放在現在也并沒有過時,無論是為人處世還是做學問,都需要有“求真”的品質和敢于“揭丑”的勇氣,這對營造風清氣正的社會環境有著不可低估的價值。

二、厘清《史記》閱讀中的幾組關系

王棟生老師認為,“整本書閱讀”不能靠“熱”,而要靠理性的“韌”。它不同于碎片化閱讀,也不同于消遣性的快餐式閱讀,它帶有明確的學習目標與具體的學習內容。這就需要我們在閱讀《史記》前做好充分的心理建設,以免淺嘗輒止的淺閱讀、知難而退的廢閱讀或者“以白代文”的偽閱讀。既然是整本書閱讀,我們一定要讀全本、原本,不能讀刪減本或白話本,否則就不是在讀司馬遷的原著了;我們一定要細讀(至少大部分應如此),不能像看流行小說一樣了解梗概,或是挑有興趣的篇章來讀;我們更要帶著思想去讀,去感受司馬遷熾烈的情感。

第一,讀原著而不是讀選本。有人認為,原著文字量大,其中有些內容尤其是“表”“書”類體例的文學性并不大,可以不選。如“書”,指的是個別事件的始末文獻,類似于后世專門的科學史,敘述天文、歷法、經濟、藝術等方面的發展狀況。但筆者認為,“表”和“書”中含有豐富的信息,對了解某些事件、歷史人物甚至是作者的態度具有重要的參考意義。比如《封禪書》,史料翔實,除了記載了數千年來帝王封禪的儀式外,其后半篇更可以看作是漢武帝的“本紀”,其價值不言而喻。還有人認為可以采用節選本,從閱讀時間來說或許比較經濟,但節選本有其先天的缺陷,表面上看節選文本也相對完整,但如果要憑此去把握作者的意圖,還是會遇到很大障礙的。蘇教版選修本中的《刺客列傳》只選擇了荊軻一人,而沒有寫曹沫、專諸、豫讓、聶政等其他四個刺客,讀者在了解荊軻刺秦王的事件后,對司馬遷為何要為刺客作傳 (為何不直接定名為 《荊軻列傳》)、在五名刺客中因何更看重荊軻等問題會缺乏必要的認識支撐,也就很難把握作者的真實想法。

第二,讀文言版而不是讀白話版。閱讀《史記》這樣的文言文,對高中生來說還是有相當難度的。尤其是書中存有大量古代用字,古代人名、地名、官名、器物名等,語言特點上和其他朝代的文言作品也有不同,但是絕不能因此而用閱讀白話本的方式來替代閱讀原著。白話本翻譯得再好,也不能視為司馬遷的創作,而只能算是現代人的“再創作”。讀這樣的文字,文言文所特有的韻味、作者個性化的語言特點就會蕩然無存。筆者甚至不主張邊看注釋邊讀原文,因為那樣做會破壞閱讀的連貫性,使得文本語段支離破碎;同時也會影響學生良好文言文閱讀習慣的養成,形成對注釋和譯文的依賴性,不利于真正把握作品的語言特點和寫作邏輯。文言文閱讀能力的提升離不開積累,文言詞語見得多了,便可以從語境中進行合理的意義推斷,進而不斷豐富自身的詞語庫;同時也離不開語感,學語言的最好方法是用所學的那種語言來思維,如果我們能形成這樣的思維方式,那么閱讀文言文就會收到事半功倍的效果。

第三,進行深度閱讀而不是瀏覽。《史記》的故事性很強,人物傳記有112篇,涉及人物有數千人。如果我們只是采用瀏覽的方法來讀,充其量只會“水過地皮濕”,看完之后留下一個模糊的輪廓,還奢談什么鑒賞和評價呢?所以,閱讀《史記》一定要深入作品去讀,去體會文字中巨大的感染力,如明代茅坤所言:“讀屈原、賈誼傳即欲流涕,讀莊周、魯仲連傳即欲遺世。”此外,《史記》在創作中采用了一種重要的手法——互現法,《史記》作為一個有機的整體,并不只是每篇獨立成章,“本紀”“世家”“列傳”之間存在著內在的聯系。有的歷史人物的生平事跡較多、性格復雜,面面俱到地寫必然會影響人物性格的塑造,也會帶來敘述上的重復;而略去某些方面,則又不符合歷史的真實。為了解決這一矛盾,《史記》根據實際需要將一人的事跡散見于各篇,以各篇“互現”的方式塑造一個完整的人物形象。如《項羽本紀》集中筆墨突出項羽英勇善戰的一面,而他在政治、軍事上所犯的一系列錯誤及其性格的弱點散見于《高祖本紀》《陳丞相世家》《淮陰侯列傳》等篇中。讀者要想了解某個歷史人物的生平,把握他的性格特點和變化,必須要通過閱讀其他傳記,而且要養成尋微探幽的習慣,方能在字里行間找到想要的信息,才能將人物形象由碎片“拼湊”成立體。

三、處理好課堂教學和學生自主閱讀的關系

課程標準中指出,閱讀整本書應以學生利用課內課外時間為主,不以教師講解代替學生的學習行為;但這并不排斥教師教學行為存在的必要性。整本書閱讀是由教師指導學生運用個性化的閱讀方法、圍繞整本經典作品展開的,“與作者、文本、教師、同伴對話的過程”。像《史記》這樣有一定深度的文言文,在整本書閱讀的起始階段尤其需要教師的引領,發揮教師的主導作用。待學生入門之后,才能給學生更多的閱讀自由。而在學生的閱讀過程中,教師應充分利用自己的閱讀經驗,做好學生的閱讀同伴,及時為學生答疑解惑。

首先,我們要采用隨“文”教“言”的方法。字詞教學是文言文教學的根基,有了“言”的支撐,“文”(文章內容、情感和寫作手法等)的探討才會深入而生動。我們看錢夢龍老師的《愚公移山》、黃厚江老師的《阿房宮賦》等名師課例,里面都沒有跳過“言”直接來講“文”,也足見他們對“言”的重視。然而我們有很多教師在進行文言文教學時,經常是“油水分離”,前兩堂課專門抓文言虛實詞、文言句式,將文本“肢解”得支離破碎;最后一堂課象征性地總結一下作者思想感情、寫作特點,也就是他們所認為的“文”。試想,面對《史記》這樣的超長篇幅,傳統的“拆字”式講解也只能望“文”興嘆。只有把“言”放在“文”的講解中,文言的詞語才會活起來,學生的記憶才更深刻。比如《魏公子列傳》中的第一段文字:

魏公子無忌者,魏昭王少子而魏安釐王異母弟也。昭王薨,安釐王即位,封公子為信陵君。是時范睢亡魏相秦,以怨魏齊故,秦兵圍大梁,破魏華陽下軍,走芒卯。魏王及公子患之。公子為人仁而下士,士無賢不肖皆謙而禮交之,不敢以其富貴驕士。士以此方數千里爭往歸之,致食客三千人。當是時,諸侯以公子賢,多客,不敢加兵謀魏十余年。

這個語段里面重要的文言詞語很多,所謂重要,我的理解是那些直接影響學生理解文意的詞語,比如“薨”“亡”“相”“無”“不肖”“驕”“致”等,如果逐字逐句地講解,則很難提起學生的閱讀興趣。我們不妨可以設計幾個問題:魏公子的身份是什么?他具有怎樣的品格?這樣的身份和品格會給他帶來什么影響?在思考這些問題也就是理解“文”的過程中,學生自然而然地會去揣摩上述文言實詞的含義,還會對篇中所述事件的發展有更多的心理期待,也可以激發其進一步深入閱讀的興趣。

其次,主問題引領可以讓課堂教學節奏更緊湊。我們常說,短文要長教,長文要短教;文言文教學也應如此。因為文字量大,隨“文”教“言”也無法做到面面俱到,教師要大膽地取舍,通過“主問題”的設置,以期綱舉目張的效果。“主問題”教學可以刪繁就簡,讓教學重點更凸顯,有利于教師在有限的課時內組織教學內容,完成教學目標;也有利于學生快速進入文本,抓住閱讀要領,避免了“摸著石頭過河”的低效學習。在這方面,余映潮、黃厚江等老師的許多課例值得我們借鑒。

《項羽本紀》全文近9000字,筆者設計了如下幾個主問題:1.項羽和劉邦有哪些不同特點?2.造成項羽悲劇命運的原因有哪些?3.后人對項羽“烏江拒渡”評價不一,對此你怎么看?4.文中的那些“小人物”有什么作用?第一個問題可以通過主要事件中劉項兩人的表現來獲知,在這個過程中,引導學生用“互現法”去閱讀他人的傳記。第二個問題可以讓學生從人性、時世等角度,借助司馬遷和后人對項羽的臧否展開思考,從而更好地感知項羽性格中的弱點及其變化,在頭腦中豐富項羽的人物形象。第三個問題能鍛煉學生的思辨能力,不唯上不唯書,勇于表達自己的觀點,“大膽假設,小心求證”。第四個問題關涉寫作手法,這種“閑筆不閑”的手法是《史記》文學性的一種體現,也對后世的小說產生了深遠的影響。解決了上述四個主問題,也就完成了教學目標。這些任務是可以在較少的課時內通過教師的引導、學生的自主閱讀而逐步達成的。

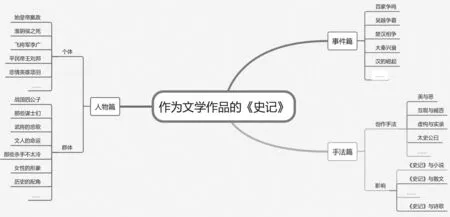

整本書閱讀需要課程化,但又要避免過度結構化,要保持教學的彈性,為學生的個性化、差異化閱讀和學習留有充足空間,其主渠道應是學生的自主閱讀,尤其是課外的自讀。而學生的課外自讀應該以師生課上共讀作為支撐,即確定若干篇師生課上共讀篇目,在課上通過閱讀指導讓學生產生興趣,掌握一定的閱讀技巧,從而打下整本書閱讀的“底子”。可以參照蘇教版選修本來精選篇目,數量不在多,但選文盡量考慮要有較強的故事性,編排時做到由易到難、循序漸進。進入學生的自讀階段后,為了避免學生在自讀時過于隨心所欲,提高閱讀的效率,教師的指導是必不可少的環節。如何進行自讀指導?很多教師會采用類似導學案的形式,通過習題的布置來督促學生學習。這種方法在推進學生閱讀時起到了一定的積極作用,應該是可以參考的。而考慮到《史記》的篇幅和深度,在設計習題時盡可能避開那些瑣碎的語言知識點,需要提供更多的宏觀問題,讓學生自主選擇,彈性閱讀。有學者提出了“變式閱讀”,通過改變表述體裁、重組文章內容、改變學生角色的閱讀方式,讓學生激發閱讀積極性,挖掘思維潛力,豐富生命體驗。基于《史記》紀傳體的體例,筆者在指導學生自讀時,舍棄了從頭至尾的常規閱讀順序,確定一個核心主題——“作為文學作品的《史記》”,通過分主題的設計讓學生對全書內容進行重組,開展研究性閱讀,采用跳篇的方式,進行組合閱讀、對比閱讀。學生的閱讀過程都在“主題框架”下進行:

將《史記》的整本書閱讀過程化整為零,以每個閱讀主題為單元,更有利于把握閱讀進度,保持教學彈性。在閱讀過程中,指導學生進行文言字詞與常識的積累,撰寫讀書筆記,形成研究性小論文;還可以指導學生借助這個經典的思想文化資源進行“轉化性寫作”。

四、改進閱讀評價手段

既然是學習任務群,就離不開評價反饋,這是檢測閱讀成果和教學目標達成度的需要。而對“整本書閱讀與研討”這個新生事物,如何進行評價,則不能完全照搬以往篇章閱讀的評價方式,需要引入更多的手段,進行更為全面的評價。

用一把尺子來衡量學生的閱讀水平很多時候會有失公允,我們需要有更多不同維度的標準來測量,閱讀評價允許采用“多種標準”。可以有“定篇”的測評,如完成了“平民皇帝劉邦”這個主題的閱讀后,可以采用傳統的標準化試題來檢測學生對傳記內容的熟悉程度、重點文言詞語的掌握情況、人物性格特點的把握深度等。也可以采用“定量”的評價,要求學生在一個月內完成5000字以上的讀書筆記,研究一個人物,撰寫一篇小論文,開展一次讀書交流活動等。類似的評價維度還可以是:文字表達與口語表達,識記能力和創造能力,讀寫融合水平等。總之,不用過于量化的標準來束縛學生的閱讀自由,讓學生在開放的自由閱讀中收獲知識,收獲成長。

在整本書閱讀的評價中,教師不應是學生閱讀評價的唯一主體,尤其像對《史記》這種閱讀難度大、閱讀時間跨度長、評價標準模糊的著作。教師的主要角色是活動的組織者,學生是活動的參與者,雙方都可以是評價者。筆者曾以“韓信悲劇命運成因”為主題開展讀書交流活動,要求全體學生參與,在讀原著的基礎上,查閱圖書或網絡資料;自由組成合作小組,觀點接近的若干位同學共享閱讀心得,共同制作PPT等課件;分小組進行比賽,決出進入決賽的四組選手;以班級為單位開展交流,觀眾現場提問、選手進行答辯;教師匯總資料,建立網絡化、電子化的閱讀檔案。此外,還可以組織《史記》故事會、歷史劇創作與表演、《史記》小論文創作等活動,邀請其他學科的教師以及學生家長共同參與評價。

閱讀能力的提升不是線性上升的過程,而應該是螺旋式上升的過程。在做好學生評價的基礎上,教師要及時總結每一階段的經驗,進行集體和個別的反饋,讓每一位學生都知曉自己在整本書閱讀過程中的得與失,為未來的閱讀定好位置、明確方向。他人是自己的一面鏡子,只要有了教師的合理指導,學生大都能夠從其他同學的成功做法中獲得自己所需要的東西,閱讀也會在這樣的模仿和借鑒中不斷邁上更高的境界。

“整本書閱讀與研討”的意義和價值已經明確,我們要做的就是選擇合適的讀本,進行科學的閱讀指導。不論是從作品本身的文學價值還是它的教學價值看,《史記》都應是高中語文“整本書閱讀與研討”的首選讀本。