設(shè)計(jì)“學(xué)的活動(dòng)”,促成思維延拓

——戴望舒《雨巷》深度教學(xué)探究

趙 潔

《教學(xué)勇氣——漫步教師心靈》一書中,帕爾默說(shuō):“真正好的教學(xué)不能降低到技術(shù)層面,真正好的教學(xué)來(lái)自教師的自身認(rèn)同與完整。”特級(jí)教師李鎮(zhèn)西的《上課一塌糊涂,成績(jī)慘不忍睹,你有什么資格說(shuō)你“愛(ài)孩子”》一文,強(qiáng)調(diào)真正的師愛(ài)“要有不可替代的專業(yè)能力”,尤其是“駕馭課堂的教學(xué)藝術(shù)”。這兩種觀點(diǎn)看似對(duì)立,實(shí)則統(tǒng)一。教師不能把教學(xué)完全當(dāng)成一種技術(shù),而要立足自身的獨(dú)特性實(shí)施教學(xué);作為教師,也必須擁有較為精湛的教學(xué)技術(shù),才能有效地實(shí)施教學(xué)。二者結(jié)合起來(lái),就要求教師必須立足“以學(xué)定教”的角度,設(shè)計(jì)好“學(xué)的活動(dòng)”。

所謂“學(xué)的活動(dòng)”設(shè)計(jì),即從“怎么教”出發(fā),側(cè)重于學(xué)習(xí)過(guò)程,重點(diǎn)設(shè)計(jì)學(xué)生做什么、怎么做。試以戴望舒《雨巷》的課堂教學(xué)為例,探索教師如何立足自身認(rèn)同,巧妙設(shè)計(jì)“學(xué)的活動(dòng)”,通過(guò)教師的示范引領(lǐng)、教學(xué)環(huán)節(jié)的串接延拓以及文本理解的認(rèn)知?dú)w納,實(shí)施有意義的課堂。

一、“讀的活動(dòng)”奠定基調(diào):“發(fā)光體”和“發(fā)展區(qū)”的交疊

誦讀活動(dòng)是課堂介入和思考激發(fā)的關(guān)鍵因素之一。教學(xué)伊始,教師說(shuō):“同學(xué)們,我想先來(lái)給大家朗誦一遍,也許朗誦得不好,但拋磚引玉,期待大家能夠比我朗誦得更好。”《雨巷》極具音樂(lè)美,教師作了配樂(lè)示范誦讀,“……她默默地走近/走近/又投出/太息一般的眼光……”教師投入的朗誦——語(yǔ)調(diào)的抑揚(yáng)頓挫,手勢(shì)、目光和整體的動(dòng)作,面部表情的變化等——就成了第一個(gè)有效的“發(fā)光體”,引導(dǎo)著學(xué)生向真正的教學(xué)世界過(guò)渡。教師借助誦讀,讀出詩(shī)歌的語(yǔ)調(diào)節(jié)奏、氣韻情感,使詩(shī)詞的生命力跳躍出來(lái),讓詩(shī)歌的韻律打動(dòng)學(xué)生。就如葉圣陶先生所言:“吟誦的時(shí)候,對(duì)于討究所得的不僅理智地了解,而且親切地體會(huì),不知不覺(jué)之間,內(nèi)容與理法化而為讀者自己的東西。”這是師生無(wú)聲的行為對(duì)話,卻能夠極大地感染學(xué)生,贏得學(xué)生的認(rèn)同。不少課堂上,教師不做示范,而是讓學(xué)生讀,或借用名家視頻,一般難以達(dá)成這樣的效果。

“讀的活動(dòng)”若想有更好的效果,必須要有學(xué)生的充分展示。示范朗讀之后,教師精心設(shè)計(jì)了班級(jí)朗讀活動(dòng),引導(dǎo)學(xué)生投入開(kāi)展朗讀比賽——這是目標(biāo)明確而且有趣、有挑戰(zhàn)性的課堂。《雨巷》的朗讀流程設(shè)計(jì)如下:集體讀(找一找感覺(jué))——小組讀(形成團(tuán)隊(duì)共性)——個(gè)別讀(展示個(gè)體對(duì)詩(shī)歌的深入理解)。這階段的朗讀訓(xùn)練,通過(guò)自然生發(fā)的課堂過(guò)程,教師積極并且準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)學(xué)生的朗讀,營(yíng)造了一種鼓勵(lì)性的課堂氛圍,把學(xué)習(xí)(朗誦)的責(zé)任逐步轉(zhuǎn)移到了每一位學(xué)生身上,激發(fā)了學(xué)生潛力。同時(shí),教師也順勢(shì)完成了句讀停頓、語(yǔ)調(diào)語(yǔ)氣和情感抒發(fā)的朗讀指導(dǎo)。經(jīng)此指導(dǎo),學(xué)生專注地進(jìn)行了多種嘗試。不少學(xué)生積極挑戰(zhàn)自己,踴躍朗讀;那些平時(shí)不大活躍的同學(xué)也能主動(dòng)展示,給大家提供了“珍貴的聲音”——朗讀本身,就是一種主動(dòng)陳述的過(guò)程;挑戰(zhàn)性的朗讀,則是一種情感的融入和實(shí)現(xiàn)了。這樣,教師以非說(shuō)教的方式,讓學(xué)生在“讀的活動(dòng)”中,拓寬“最近發(fā)展區(qū)”;隨著全班同學(xué)朗誦水平的展示、鍛煉和提高,學(xué)生對(duì)于詩(shī)詞的情感,領(lǐng)會(huì)得更透徹,從中受到的感染也更深。這是師生投入并且興味盎然的課堂階段。

二、“問(wèn)的活動(dòng)”深入文本:?jiǎn)栴}無(wú)縫串接,評(píng)價(jià)延拓深度

“讀而優(yōu)則研”,詩(shī)詞內(nèi)容的解讀分析是教學(xué)重點(diǎn)之一。課上,教師精心設(shè)計(jì)“問(wèn)的活動(dòng)”,把教學(xué)內(nèi)容和課堂問(wèn)題有效組合,形成了富有意義的學(xué)習(xí)序列,積極主動(dòng)地達(dá)成了教學(xué)目標(biāo)。如下所示。

1.意象理解階段

師:經(jīng)過(guò)大家的朗讀分享,我們已經(jīng)初步感受到了詩(shī)歌情境。為了更透徹地理解詩(shī)歌內(nèi)容,讓我們?cè)俅巫哌M(jìn)《雨巷》的情節(jié)里。請(qǐng)找出這首詩(shī)的具體意象,并說(shuō)說(shuō)這些意象帶給你的感受和象征意義。

生:描繪了丁香姑娘。

師:為什么詩(shī)人用丁香來(lái)形容這位姑娘?

生:丁香是愁怨、迷惘的象征。整首詩(shī),有一種說(shuō)不清道不明的迷惘、惆悵的意境。

師:的確,詩(shī)歌的意境,大都源于“丁香”二字。丁香,一種花,開(kāi)花為白色或紫色,形狀像蝴蝶結(jié),開(kāi)在暮春時(shí)節(jié),很容易凋謝。古人常用“丁香”描寫愁緒。

(幻燈片):芭蕉不展丁香結(jié),同向春風(fēng)各自愁。(李商隱《代贈(zèng)》)青鳥(niǎo)不傳云外信,丁香空結(jié)雨中愁。(李璟《浣溪沙》)營(yíng)造起這個(gè)意境的,除了丁香,還有哪些意象?

生:還有“我”。

師:很好!找到了詩(shī)中的另一個(gè)人物。“我”在寂寞的雨巷中“彷徨”,希望逢著一個(gè)丁香一樣的顏色丁香一樣的芬芳又帶著淡淡憂愁的姑娘,這個(gè)姑娘也許就是“我”的影子,我對(duì)理想的追尋和尋而不得。那么,他們相遇在哪里?

生:雨巷。細(xì)雨迷蒙,小巷悠長(zhǎng),正是相逢的好地方,有一種凄涼、傷感的情懷。

生:還有“頹圮的籬墻”,具體寫出了破敗和冷清,也說(shuō)明暮春的雨很漫長(zhǎng)。

生:是的,巷子幽深狹窄,兩邊的墻被細(xì)雨浸濕而頹圮了,而且,詩(shī)歌就像浸濕在雨中一樣,雨一直下著。

師:描繪得好有詩(shī)意!

生:我有一個(gè)疑問(wèn)。雨巷的擦身而過(guò),“我”有沒(méi)有看清楚丁香姑娘的容貌?為什么?

生(略帶興奮地):因?yàn)椤坝图垈恪保八葆逶谶@寂寥的雨巷/撐著油紙傘”,兩個(gè)人都撐著油紙傘!

……

師:能對(duì)“油紙傘”這一意象略加解釋嗎?

生:江南雨季常見(jiàn)的物件,用在這里讓我感受到一種孤獨(dú),每個(gè)人都把自己遮擋在傘下;又因?yàn)檫@種遮擋,渲染了一種神秘感,我沒(méi)有看清擦身而過(guò)的女子,還有一絲遺憾。

生:我還要補(bǔ)充一點(diǎn)。作為新派詩(shī)人,戴望舒寫油紙傘的幾處,還有一種很濃的懷舊感,就像現(xiàn)在看黑白老電影一樣。

師:分析得好!油紙傘的古典與憂傷,被兩位同學(xué)闡釋得非常透徹!

生:我也有一個(gè)疑惑,為什么不干脆用“油紙傘”作為題目?

師:?jiǎn)柕煤茫〈蠹覍?duì)意象的使用進(jìn)行一個(gè)總結(jié):為什么詩(shī)人以“雨巷”為題,而不是以“丁香”或者“油紙傘”為題?

生:“丁香”是想象,是詩(shī)歌表情達(dá)意的一個(gè)特殊元素,而“雨巷”可以是現(xiàn)實(shí),是故事發(fā)生的地點(diǎn),而且引出了其他意象如“油紙傘”“籬墻”等,更具有概括性。

生:“油紙傘”盡管象征著懷舊、孤獨(dú)和神秘,但是如果離開(kāi)了雨巷,放到大街上,就韻味全無(wú)了,所以“油紙傘”只是一個(gè)意象,而“雨巷”更全面、最有畫面感,代表著意境。

生:我認(rèn)為“油紙傘”可以,代表著兩個(gè)人,預(yù)示著雨季以及擦身而過(guò),還有朦朧感。不過(guò)我越是分析,越是覺(jué)得可能還是“雨巷”更具有多元意味。

……

師:都說(shuō)得很好。意境與意象不同,意象是“一個(gè)”,意境則與整體對(duì)應(yīng)。所以一般認(rèn)為“雨巷”更好。

課堂最基本的問(wèn)答順序是組織、激發(fā)、反應(yīng)和銜接,這也是一個(gè)從低水平提問(wèn)走向高水平提問(wèn)的過(guò)程。作為教師,應(yīng)時(shí)時(shí)思考兩個(gè)問(wèn)題:“提問(wèn)的目的是什么?”“我能夠提出恰當(dāng)?shù)膯?wèn)題嗎?”問(wèn)題不是目的,而是手段;教師要有組織層次不同問(wèn)題的能力,尤其是要能夠及時(shí)調(diào)整學(xué)生的回答,使它沿著更集中或者更深入的方向發(fā)展。如果仔細(xì)推敲這一階段的師生對(duì)話,您會(huì)發(fā)現(xiàn),由組織、激發(fā)、誘導(dǎo)、調(diào)整、銜接等構(gòu)成的課堂問(wèn)答——“為什么詩(shī)人用丁香來(lái)形容這位姑娘?”“他們相遇在哪里?”“‘我’有沒(méi)有看清楚丁香姑娘的容貌?為什么?”等等,循循漸進(jìn),促進(jìn)了學(xué)生的思考、發(fā)現(xiàn)和深入理解;學(xué)生從對(duì)話中得到了線索或者激勵(lì),然后達(dá)成了學(xué)習(xí)目標(biāo)。

2.基于意象理解主旨階段

在意象理解之后,課堂順勢(shì)轉(zhuǎn)向了主旨理解。

師:“詩(shī)言志,詞言情”,《雨巷》借助意象傳遞了怎樣一種情感?

生:結(jié)合注釋以及閱讀材料上的時(shí)代背景,這是一首政治詩(shī)。戴望舒寫《雨巷》時(shí),正值1927年大革命失敗,這首詩(shī)整體上的朦朧、迷惘,其實(shí)是詩(shī)人對(duì)當(dāng)時(shí)社會(huì)、時(shí)代甚至國(guó)家命運(yùn)的一種茫然和惆悵。

生:老師一直告訴我們,不要過(guò)于依賴背景來(lái)解讀詩(shī)歌,“知人論世”是可以的,但更重要的是詩(shī)歌本身。我認(rèn)為《雨巷》就是對(duì)一次偶遇的懷念,表達(dá)了一種朦朧而又深沉的愛(ài)慕。正是因?yàn)槟莻€(gè)女人的容顏沒(méi)有看清,所以她才有可能是詩(shī)人過(guò)去或者未來(lái)愛(ài)慕的某一個(gè)女子。

生:我也認(rèn)為這是一首愛(ài)情詩(shī),是詩(shī)人回憶一段往事,心里還是有具體的人物的,只不過(guò)求而不得空自懷戀。

……

生:《雨巷》不一定是政治詩(shī)和愛(ài)情詩(shī)。我認(rèn)真朗誦了好幾遍,覺(jué)得和張九齡的《望月懷遠(yuǎn)》一樣,“情人怨遙夜,竟夕起相思。滅燭憐光滿,披衣覺(jué)露滋。”也像杜甫的《望月》,“今夜鄜州月,閨中只獨(dú)看。”都有人物,但都是思鄉(xiāng)懷人的詩(shī)歌。戴望舒應(yīng)該是在懷念他的家鄉(xiāng)。

師:可以這么理解。請(qǐng)你為大家朗誦一遍,讓我們感受一下這種懷念。

(生朗誦)

師:他的朗誦傳遞出一種對(duì)故鄉(xiāng)的深情!還有什么觀點(diǎn)?

生:通過(guò)他的朗誦,我感受到了江南水鄉(xiāng)暮春三月的獨(dú)特景象。戴望舒是浙江人,的確可以是懷鄉(xiāng)之情。但我還聽(tīng)出,這首詩(shī)有一種莫名的激勵(lì),給我一種要勇于追求的朦朧感覺(jué)。

生:喜歡是沒(méi)有理由的,我讀后的感受,這首詩(shī)像是在懷念過(guò)去眺望未來(lái),盡管未來(lái)還沒(méi)有來(lái),“悠長(zhǎng),悠長(zhǎng)的”,但已經(jīng)可以期待。

師:詩(shī)歌的理解是多元的,也是“一千個(gè)讀者就有一千個(gè)哈姆萊特”的,我們可以從中讀到愛(ài)情,讀到政治和時(shí)局,也可以讀到懷鄉(xiāng),還能讀到尋而不得的人生理想,等等。期待大家繼續(xù)探究,正好有一個(gè)作業(yè),可以幫助大家實(shí)現(xiàn)我們的主題理解。(幻燈片)結(jié)合詩(shī)歌內(nèi)容,選擇一個(gè)視角(詩(shī)人自己、丁香姑娘、雨巷里的一塊青磚或油紙傘等)把這首詩(shī)歌改編成小說(shuō)、散文或劇本等任何題材,表達(dá)你所理解的一種主題,字?jǐn)?shù)不限、題目自擬。

這一階段,教師通過(guò)傾聽(tīng)、評(píng)價(jià),卓有成效地利用學(xué)生的表達(dá)和觀點(diǎn),引導(dǎo)出下一個(gè)問(wèn)題——學(xué)生因?yàn)榘l(fā)言內(nèi)容被使用(或成為課堂串接的問(wèn)題),具有了積極參與課堂的感覺(jué);這還鼓勵(lì)了學(xué)生參與活動(dòng)的熱情和活躍性。這樣,學(xué)生積極感知、理解、評(píng)價(jià)、創(chuàng)獲文本,教師的適時(shí)引導(dǎo)、輔助,課堂也就具有了實(shí)現(xiàn)文本育人價(jià)值的特質(zhì)。

三、“歸納活動(dòng)”提升素養(yǎng):引導(dǎo)思維流向,激發(fā)期待成果

課堂研討,是一次次主動(dòng)的、生動(dòng)活潑的生命活動(dòng)。我們需要理解學(xué)生的知識(shí)、認(rèn)識(shí)狀態(tài),然后在教學(xué)互相適應(yīng)的過(guò)程中,推進(jìn)學(xué)生的成長(zhǎng)與發(fā)展。為了達(dá)成教學(xué)目標(biāo),教師需要審慎地決定教什么、怎么教以及怎么評(píng)價(jià)學(xué)生的學(xué)習(xí)。當(dāng)一節(jié)課完成了一個(gè)階段,或者課堂即將結(jié)束,教學(xué)需要有一個(gè)融會(huì)點(diǎn),這個(gè)點(diǎn),一般來(lái)說(shuō)是課堂歸納活動(dòng)——我們強(qiáng)調(diào)的歸納活動(dòng),不是在即將下課時(shí)進(jìn)行,而是貫穿教學(xué)過(guò)程的始終。這是一個(gè)個(gè)關(guān)鍵的階段。

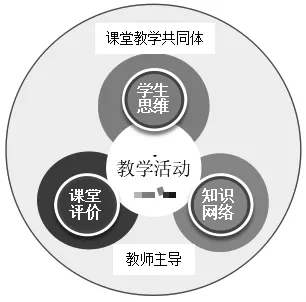

圖①:新課改下的課堂教學(xué)透視圖

此時(shí),教師提出綜合性問(wèn)題,組織學(xué)生以多種學(xué)習(xí)(頭腦風(fēng)暴、小組討論、嘗試、深思等)方式,從教學(xué)內(nèi)容和已有的知識(shí)網(wǎng)絡(luò)中,去尋找、比較、分類和歸納——這是學(xué)習(xí)成果呈現(xiàn)的關(guān)鍵點(diǎn),也是課堂教學(xué)共同體的成果呈現(xiàn)階段(如圖①所示)。布魯納認(rèn)為,學(xué)習(xí)的實(shí)質(zhì)是主動(dòng)形成認(rèn)知結(jié)構(gòu)。教師需要將教學(xué)內(nèi)容、研討觀點(diǎn)和每個(gè)學(xué)生的生活經(jīng)驗(yàn),綜合起來(lái),成為含義豐富的課堂歸納活動(dòng):或靈活地運(yùn)用問(wèn)題引導(dǎo),或通過(guò)研討共識(shí),或凸顯個(gè)性理解;進(jìn)而促成教學(xué)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),確保學(xué)習(xí)成果的順利生成。

在《雨巷》一詩(shī)教學(xué)的起始階段,經(jīng)過(guò)教師的示范朗讀和學(xué)生的體驗(yàn)誦讀,依托“怎樣通過(guò)誦讀初步把握詩(shī)歌情感”這一問(wèn)題,教師順勢(shì)進(jìn)行了朗誦指導(dǎo);又如“意象理解”階段,“為什么詩(shī)人以‘雨巷’為題,而不是以‘丁香’或者‘油紙傘’為題?”一問(wèn),比較了意象,歸納了意境;再如“主旨理解”階段,每一種觀點(diǎn)的表述,以及拓展作業(yè)的布置,都是學(xué)習(xí)成果呈現(xiàn)的關(guān)鍵設(shè)置。

作為經(jīng)典文本,《雨巷》的教學(xué)有很多成熟課例;不過(guò),每一次精心設(shè)計(jì)的教學(xué),都具有獨(dú)特性和研究特質(zhì)。這節(jié)課,立足“學(xué)的活動(dòng)”的設(shè)計(jì)實(shí)施,無(wú)論從主導(dǎo)、主體的角度考慮,還是從宏觀、微觀的層面介入,每一個(gè)教學(xué)環(huán)節(jié)的設(shè)置,都通過(guò)“學(xué)的活動(dòng)”設(shè)計(jì),讓學(xué)生能夠更好地掌握所學(xué)內(nèi)容,尤其是思維得到了激揚(yáng)和拓展——這樣的課堂,再加上教師較為精湛的教學(xué)藝術(shù),一節(jié)好課也就產(chǎn)生了,這節(jié)課也就具有了深度研究并且反復(fù)觀照的課程價(jià)值。

〔本文系江蘇省教育科學(xué)“十三五”規(guī)劃重點(diǎn)課題《基于葉圣陶“讀整本的書”教育思想的“學(xué)的活動(dòng)”開(kāi)發(fā)研究》(立項(xiàng)編號(hào):YZ-b/2018/08)的階段性研究成果〕