醫學生心理健康教育課程中體驗式教學的實驗研究

馬長征,馬 嬿

(蚌埠醫學院精神醫學系,安徽蚌埠 233030)

1 問題提出

大學生是社會的一個群體,據有關調查顯示,大學生中因精神疾病而退學的人數占退學總人數54.4%,有28%的大學生具有不同程度的心理問題,其中約 10%的學生存在著中等程度以上的心理問題。大學生的心理素質一直備受社會的關注,目前高校普遍以必修課或選修課開設大學生心理健康教育課程,該課程是開展心理健康教育的主要載體。授課形式主要以講授為主,相對來說重理論、輕技能,難以收到預期的教學效果。因此選擇適合的教學模式,提高心理健康教育課程的實效性,達到課程開設的預期目標,已成為高校心理學工作者亟待解決的重要課題。

體驗式教學是以學生為主體,以活動為載體,學生在活動中通過自己的感受去領悟知識,再回歸實踐的教學模式,教師通過體驗式教學方法進行教學組織和設計,改變傳統以教師為“主角”的單一的教學方式,使學生由聽眾轉變為教學的參與者,從被動接受引向主動探究知識[1-2]。學生在活動中感知、體驗、領悟等能夠身心參與,真實感受、真切體驗,激發學生其學習心理健康知識的興趣,達到學會自我成長的目的。體驗式教學已被應用于很多領域,并取得了一定的成效。已有文獻關于體驗式教學的研究大多數是進行理論探索和應用為主,而體驗式教學的實證研究較少。本研究以醫學新生為研究對象,將體驗式教學融入到大學生心理健康教育課程教學之中,通過對照組和實驗組的研究比較分析體驗式教學的有效性。

2 研究方法

2.1 研究對象

采取隨機整群抽樣從醫學生新生中抽取兩個班級,其中一個班級為對照組60人,另一個班級為實驗組60人。

2.2 研究工具

90項癥狀自評量表(簡稱SCL-90)由L.R.Derogatis于1975年編制,在國內廣泛應用于調查不同職業群體的心理衛生問題,從不同側面反映各種群體的心理衛生狀況。該量表采用五級評分制,包括軀體化、強迫癥狀、人際關系敏感、抑郁、焦慮、敵對、恐怖、偏執、精神病性、其他等10個因子,統計指標為總分和因子分[3]。

2.3 研究方法

使用SCL-90量表分別對實驗組和對照組學生的心理健康狀況前測,比較兩組學生的心理健康水平無顯著差異。設計教學內容“新生適應、自我成長、自信提升、人際交往、情緒管理、壓力應對、生命教育”等七個主題每周開展一次課程,對照組以授課為主;實驗組使用體驗式教學。課程結束后再使用SCL-90對兩組學生的心理健康狀況后測。

2.4 數據處理與分析

采用SPSS19.0對實驗數據進行統計分析。

3 研究結果

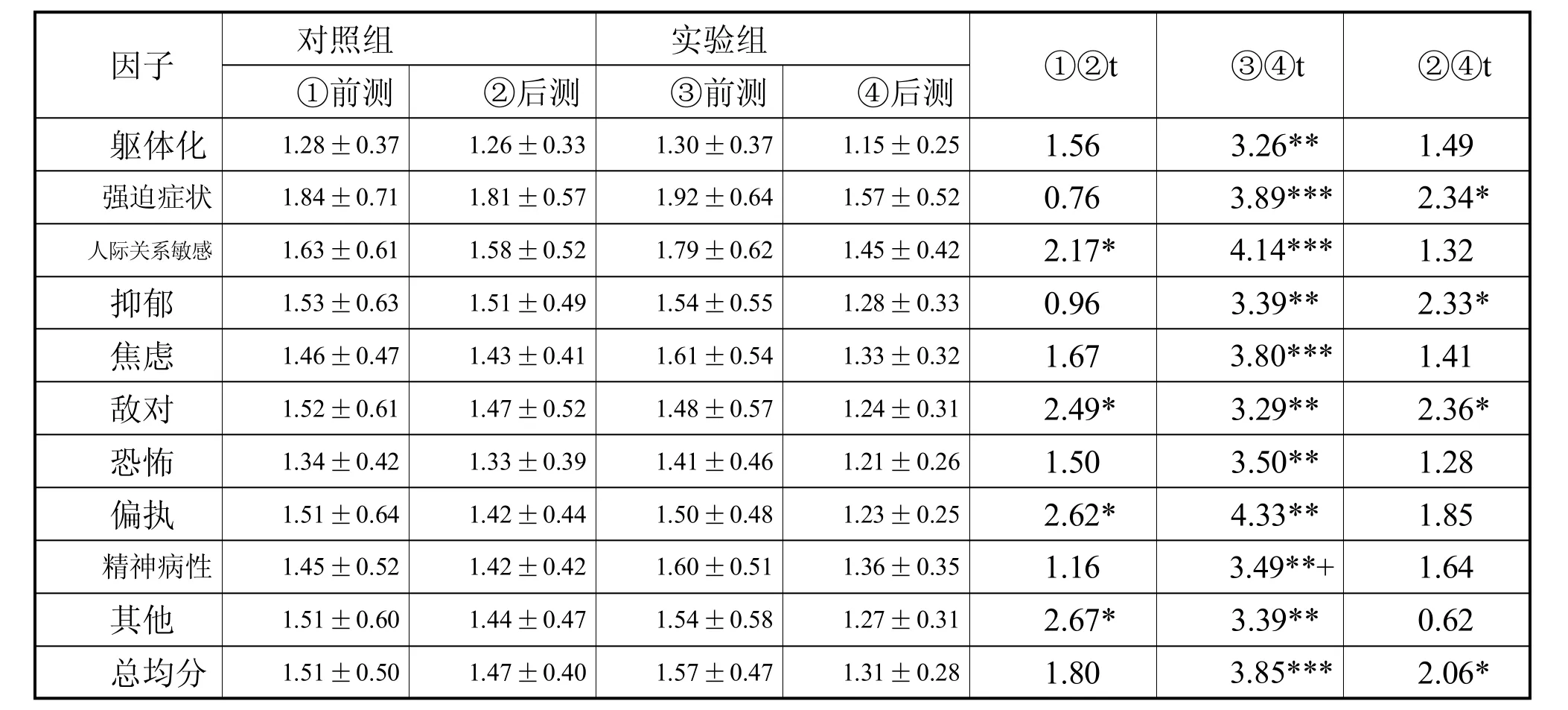

3.1 對照組和實驗組的實驗前、后的SCL-90結果比較(見表1)。

表1 對照組和實驗組的實驗前、后的SCL-90結果比較(x±s)

由表1可見,對照組和實驗組在實驗前測各因子分和總均分上均無顯著性差異,而在實驗后測分別在強迫癥狀、抑郁、敵對等三個因子以及總均分上(<0.05)有顯著差異,實驗組分數低于對照組。

對照組在實驗前后測結果分別在人際關系敏感、敵對、偏執和其他等四個因子上(<0.05)有顯著差異;實驗組在實驗前后測結果上分別在軀體化、強迫癥狀、人際關系敏感、抑郁、焦慮、敵對、恐怖、偏執、精神病性、其他等十個因子及總均分上均差異極其顯著(<0.01),實驗后各因子分數明顯下降。

4 討論

4.1 不同教學方式在提高學生心理素質上的實效性不同

本研究前測和后測結果分析表明,實驗組學生在心理健康狀況軀體化、強迫癥狀、人際關系敏感、抑郁、焦慮、敵對、恐怖、偏執、精神病性、睡眠等方面有了顯著改善,而對照組學生僅在人際關系敏感、敵對、偏執和睡眠等因子上略有改善。說明體驗式教學與傳統心理健康理論課程對改善學生心理健康水素質上均有效,但體驗式教學能更有效地全面提高學生心理健康水平,優化心理素質。其原因可能是對照組心理健康課程多以授課、講座為載體,側重于心理健康知識的宣傳,心理健康重要性的認知等方面,弱化了提高大學生心理技能。而體驗式教學以活動為載體,多種形式的教學方法增加學生的學習興趣,引發學生的體驗,促使學生討論、分享、感悟,在實踐中形成優良的心理品質[4]。這恰恰是學生最需要提升的能力,如適應能力、人際交往能力、自我意識、學習能力等。

4.2 不同教學方法在大學生心理健康教育課程中的教學效果不同

研究表明實驗前對照組和實驗組SCL-90各因子和總均分上均無顯著性差異,而實驗后對照組和實驗組的測試結果在強迫癥狀、抑郁、敵對等三個因子和總均分上均有顯著差異,其余各因子實驗組后測分數也低于對照組。可見體驗式教學在提高學生心理素質方面優于以理論為主的教學方法。

體驗式教學在活動、體驗、交流和分享中有效調動學生的各種感官,激發學生的潛能,便于解決問題,提高心理素質。教師指導學生參與教學中,激發學生的主體意識,引導學生自我觀察和自我探索,學生在寬松自主的教學環境,有相對自由的心理空間,從而促進他們內心思考。另外,傳統教學中師生之間的交流往往是單向的,而體驗式教學的交流是多向的,師生互動和生生互動。師生平等的互動,易拉近心理距離,學生更愿意接受教師的建議。生生互動的直接對話與交流、討論與分享,學生在活動中獲得豐富的體驗,從而達到“知識與技能、過程與方法、情感態度與價值觀”三維目標的和諧統一[5],所以教學效果更好。

4.3 體驗式教學的創設情境更有利于改善大學生的人際交往能力

研究表明,相對而言體驗式教學對大學生人際關系敏感、強迫癥狀、精神病性和焦慮上改善極其顯著。大學生往往在人際交往中有不自在感、自卑感、過度敏感猜疑、人際交往能力不足等,很多大學新生沒有集體生活的經驗,在集體生活中不知如何處理人際關系,不知如何適應生活習慣的不同。體驗式教學創設一個安全的心理環境,學生根據課程項目設置,調整自身角色和地位,獲得信心,實際就是學習人際交往技巧和方法的過程,分享和討論的過程就是體驗對方感受、相互理解和尊重的過程[6]。學生在體驗式教學過程中增強了團體凝聚力和團體成員的信任感,提升人際交往的能力更為顯著。

總之,體驗式教學在提高大學生心理健康水平,改善心理健康素質上效果明顯。與傳統授課相比較,體驗式教學在提升大學生心理健康水平上更有效,教學效果相對更好,具有更有效的實踐意義。