編輯新媒體素養培養與測度研究

朱文佩

(西南財經大學《經濟學家》雜志社,四川 成都 610074)

在數字化時代,技術的不斷進步顯著提升了信息傳播速度。新媒體技術所帶來的連通性已成為人們社交生活中必不可少的部分。然而,僅僅擁有技術設備遠不足以使人們充分辨別有效的、可信賴的信息。為了解決上述問題,人們需培養各項新媒體技能,在消費信息的同時也生產信息,這些技能被統一歸納為新媒體素養。Hobbs&Jensen(2009)將新媒體素養稱為21世紀的生存工具包,其涉及信息訪問、解碼、分析、評估以及制作電子媒體內容等[1],可以幫助人們區分和評估媒體內容、劃分媒體類型、考察傳播效果甚至開發具有替代性的信息。

本文在Lin et al.(2013)研究框架的基礎上,進一步完善了新媒體素養測度體系。樣本選取304名期刊編輯,利用SPSS24.0軟件進行因子分析。研究所得新媒體素養測度體系包括4個維度和25個指標。研究表明該測度體系有效、可靠,可用于我國期刊編輯的新媒體素養測量,在此基礎上提出關于我國期刊編輯新媒體素養培養的建議。

一、文獻綜述

(一)新媒體素養的定義

“媒體素養”是隨著媒體的發展而逐漸興起的,始于書本、報刊等傳統媒體,并逐漸延伸到電腦、智能化手機等數字媒體。在數字化時代,傳統媒體很大程度上被新媒體取代,普通大眾也扮演著新媒體信息的傳播者。這種發展趨勢漸漸模糊了信息傳播者與接收者之間的界限,營造了新舊媒體融合、信息生產者與消費者互相溝通的雙贏局面。

受傳統媒體的影響,早期對新媒體的描述主要強調傳播過程中的交互性。新傳媒產業聯盟秘書長王斌將新媒體定義為以數字信息技術為基礎,以互動傳播為特點、具有創新形態的媒體[2]。而近年來,人們越發重視新媒體的社會影響。例如,Knobel(2007)關注新媒體所帶來的參與性、協作性和分布式,提出“媒體不再僅僅影響我們的文化,它們也構成文化的一部分”[3]。本文提及的新媒體是指向大眾實時、交互地傳遞個性化數字復合信息的傳播介質,具有數字化互動、創意性、參與性、網絡化及模塊化等特點。數字化媒體的迅速發展使“新媒體素養”的概念應運而生。傳統意義上講,媒體素養是指人們接觸、理解、運用信息的能力(消費媒體信息)。21世紀以來,新媒體技術大大延伸了這個定義的內涵,除了消費信息能力以外,新媒體素養還包括生產、創造、分享媒體信息的能力(生產媒體信息)[4]。

(二)新媒體素養的理論框架

Chen et al.(2001)從媒體素養歷史演進、技術相關性和社會文化特性的角度來闡述新媒體素養的概念。他們將新媒體素養分解為兩個連續的概念:“從消費到生產消費”“從功能性到批判性”[5]。這里所提到的“消費”,是指在各個平臺上獲取和使用媒體信息的能力;而“生產消費”則是在消費的基礎上參與信息內容制作的能力。Toffler(1981)提出“生產消費者”概念[6],認為新媒體的生產消費者將同時扮演生產者和消費者的角色,利用已有的信息生成新觀點。此外,Buckingham(2003)對功能性素養與批判性素養做了詳細的區分[7]。功能性素養是指認知的能力,往往與自身學識、技能相關,使人們能訪問和創建媒體信息并在文字層面充分理解;而批判性素養則是指內容創作、信息的可信度與效用評估的能力。綜合以上研究,新媒體素養測度體系被劃分為功能性消費(FC)、批判性消費(CC)、功能性產消(FP)、批判性產消(CP)四個方面[5]。

盡管Chen et al.(2001)的理論框架得到了學界的廣泛認同,但其關于新媒體素養四種類型的界定比較粗略。為了解決這個問題,Lin et al.(2013)在初始框架的基礎上做了進一步修正,運用十個二級變量對新媒體素養進行了更詳細的闡述[8]。第一,FC被進一步細分為消費與理解指標。消費指標是指用戶具備操控新媒體設備的技能,能無障礙接觸信息。理解指標則是用戶理解新媒體信息的能力,與傳播效果息息相關。第二,CC被進一步細分為分析、綜合與評估指標。“分析”是指用戶能根據主觀意愿、閱讀目的等因素對新媒體信息進行分解,此指標更強調的是主觀因素。“綜合”是指用戶能收集多個渠道的信息并將不同渠道信息對比。“評估”建立在二者之上,強調檢驗信息可靠程度的能力。第三,FP被進一步細分為產消、分享與生產指標。“產消”是指能運用新媒體設備生產信息的能力。“分享”是指用戶能夠在新媒體平臺上主動或被動地分享自身觀點,以多對多網絡通信平臺的發展為前提。“生產”是指復制、重新編輯、重組以生成新信息的能力。第四,CP也被分解為參與和創造兩個指標。前者指的是個人在新媒體平臺上的互動,需要用戶具備社交技能。后者是指能創建原創媒體內容,在其中嵌入了自身價值觀和意識形態。

新媒體素養是一個新興概念,當前學界對其研究較少,以上兩個理論框架構成了目前研究的主要內容。對于期刊編輯而言,在傳統媒體被逐漸取代的背景下,他們的工作內容越發與新媒體信息創造相關,因此編輯人員的新媒體素養培養顯得更為重要。編輯工作需要打破傳統“編輯—作者”單線辦公模式,融入新媒體平臺以實現非線性的主體對接。本文在Lin et al.(2013)理論框架的基礎上,根據我國新媒體行業發展現狀,創建了更為全面的新媒體素養測度模型,以期準確地測度編輯人員的新媒體素養,為我國編輯人員新媒體素養培養提出相關建議。

二、調研的設計

(一)指標的選取

在Lin et al.(2013)新媒體素養理論框架的基礎上,本文將新媒體素養測量指標進一步細分,擬采用27個二級指標來進行測度。首先,在以往文獻中,新媒體素養測度體系普遍被劃分為四個維度,這種劃分是否合理?我們將利用因子分析法回答這個問題。其次,本文根據編輯工作的信息敏銳度、引領輿論導向、創造商業價值等特征來設置新指標,所選取的指標主要區別在以下方面:

1.技能。技能對應消費能力與產消能力,是指用戶為了消費或創造媒體內容所必須掌握的技術,如計算機能力、運用智能手機能力、閱讀能力、理解能力等。對于期刊編輯而言,技能還著重強調信息提取能力、文字處理能力等。

2.生產力。生產力是區分消費與產消的主要因素,對媒體信息消費者而言,消費媒體信息包含閱讀、理解、思考等過程,這些過程中沒有生產出新的信息。對于生產消費者而言,生產消費過程更加強調生產信息的能力。如閱讀媒體信息后,在數字信息平臺“點贊”“轉發”等過程屬于生產消費。

3.批判性。首先,“是否具有批判性”被用于區分FC與CC,FC局限于從文字層面理解媒體信息,而CC能進一步識別出媒體信息中所包含的深層次含義以及社會影響。其次,在產消素養中,“批判性”可細分為“原創性”與“初始性”。“原創性”是指在生產消費過程中是否增加自己的觀點。如轉發微博而未添加評論雖然為產消過程,卻不具有批判性,屬于FP。此外,“初始性”被用于識別是否是信息原創者,該信息是否包含前人未提及的新觀點。個人利用新媒體技術生成信息的過程為“生產”,而若此人是此項活動的先行者則視其為“創造”。如某人制作新信息并將其發布,根據是否具有鮮明的個人特色,將其視為“創造”或“生產”。與“初始性”相反,“跟進”行為是指人們回復現有信息或參與投票,雖不是開創者,卻有助于信息擴散。

4.社交。參與、互動與分享信息的行為統稱為“社交”。然而并非所有的生產消費過程都包含“社交”。如涉及用戶轉發信息、線上互動、評論等的產消過程具有社交性,而單純信息的生產或創造則不一定包含“社交”。

(二)問卷的設計

在確定指標選取維度、指標特點以后,本研究設計出相應的27道問卷題目,分別測量新媒體素養的各個方面。此后,將調查問卷同時通過線上和線下渠道發放給編輯人員。經統計,共回收調查問卷339份,其中35份有數據缺失,故將其結果剔除,最后有效問卷結果共計304份。受訪編輯年齡段分布情況為:22.37%處于18—30歲,29.08%處于30—40歲,24.34%處于40—50歲,24.21%處于50歲以上,年齡分布比較均勻。本研究主要采用李克特量表對新媒體素養測度指標進行量化。對于每個所列舉的問題,答案包括:1=非常不同意,2=不同意,3=一般,4=同意,5=非常同意。

三、研究結果

本研究共收集樣本數量304份,而因子分析研究樣本數量在100至400區間之類較為適宜,因此本文樣本數量以滿足因子分析的要求。

(一)因子結構分析

首先要檢驗樣本所得數據結果是否適合進行因子分析。因子分析數據中的單變量和多變量必須呈現正態性。通過對收集的27組數據進行描述統計,研究發現其正態概率圖均趨近于直線,滿足正太分布假設。此外,一般認為KOM值在0.7以上則比較適合進行因子分析,分析結果中調查樣本的KMO值為0.859,巴特利特球形度檢驗結果顯著(x2=3994.37,df=351,p<0.01),表明所得樣本很適合進行因子分析。

(二)因子分析結果

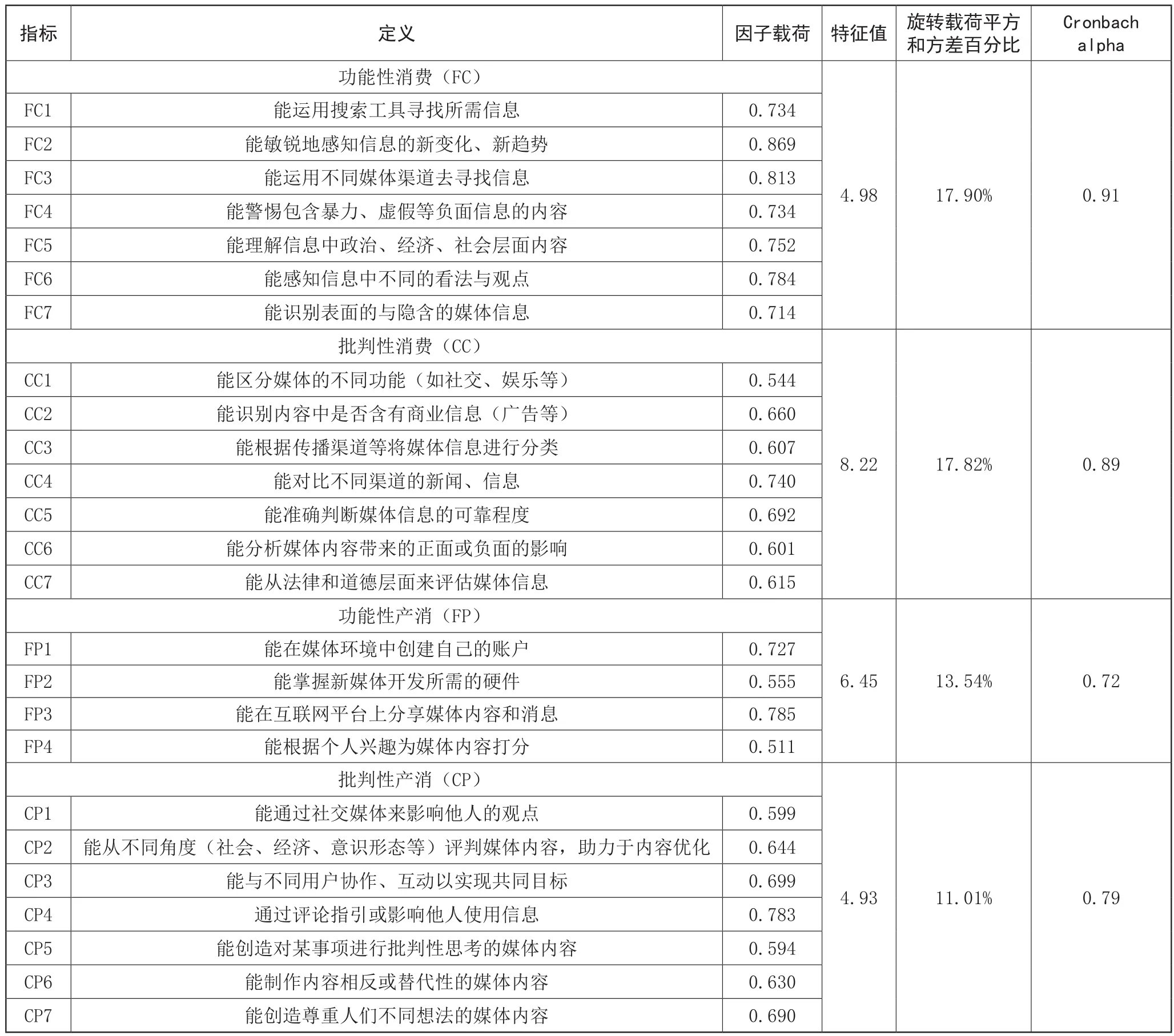

利用SPSS 24.0軟件得到分析結果如下:第一,以特征值大于1為抽取標準,因子分子結果提取出四個主要成分。碎石圖前四個成分之后存在一個較為明顯的拐點,其后線條逐漸趨于水平。第二,公因子方差提取結果顯示,其中兩個指標提取比例小于0.5,解釋程度過低,故將這兩個指標舍去(舍去指標為:能在媒體中使用基本操作工具;能掌握新媒體開發所需的軟件)。綜上,本研究保留四個主要成分,包含25個指標,解釋力度累計達60.27%,這個比例是一個較為滿意的測度結果。

研究結果與Lin et al.(2013)的理論框架較為一致,四個維度的測量體系設置較為合理。所提取的四個主要成分為FC(包含7項指標)、CC(包含7項指標)、FP(包含4項指標)及CP(包含7項指標)。因子分析結果最終保留的新媒體素養測度指標及其定義見表1。根據描述性統計結果,在FC中,6項指標得分均值均大于4.0;在CC中,5項指標得分均值均大于4.0。這個結果歸因于學術期刊編輯普遍具備相對較高層次的新媒體消費素養。而與消費素養相比,FP均值得分大部分都小于4.0,而CP中更是有4項指標得分均值小于3.0,這表明編輯人員生產與創造新媒體信息的能力還需要進一步增強。

表1 新媒體素養模型指標及定義

(三)結果可靠性分析

上述因子分析結果驗證了Lin et al.(2013)所提出的四維度新媒體素養測度體系的合理性。所得四個潛在主要成分(FC、CC、FP、CP)和觀察項目之間的標準化參數估計顯著(p <0.01)且提取比例大于0.50。其中,FC提取比例為0.618—0.767,CC提取比例為0.534—0.649,FP提取比例為0.513—0.667,CP因子提取比例為0.549—0.689。為了驗證因子分析結果的可靠性,本研究分別計算新媒體素養思維測度模型中各因子以及整體的Cronbach alpha內部一致性系數(結果見表1)。其中整體的Cronbach alpha值為0.75,FF、CC、FP、CP的Cronbach alpha值分別為0.91、0.89、0.72與0.79,均超過可接受的Cronbach alpha水平0.7。因此,該因子分析結果具有較好的內部一致性,分析結果可靠。

四、結論與建議

本文研究結果顯示四維度新媒體素養測度模型較為合理,四個主要成分因子分別為FC、CC、FP及CP。我國編輯人員普遍具有較高的FC、CC水平,中等的FP水平,而在CP水平依然較低,還有較大的提升空間。本文就提升編輯人員的新媒體素養提出以下建議。

(一)提高編輯人員自身文化素養

對于編輯從業者而言,FC與CC是必不可少的職業技能,編輯的知識水平決定了所能理解的信息深度。由于編輯工作參與度較高,編輯自身的知識面將直接影響所選擇的文章質量。在消費素養的基礎上,生產消費素養更多反映在編輯對信息的創造。除了作為基本的文字功底以外,編輯人員也會在編輯過程中加入自身意見,指導作者修改,這實際上也是信息創造的過程。為了確保文章觀點正確、導向鮮明,編輯人員必須提高自身的意識形態把控能力。

(二)提高編輯人員使用新媒體技術的能力

新媒體時代,傳統編輯行業轉型迫在眉睫,編輯新媒體技術的培養必不可少,主要包括對微信公眾號、微博等平臺的熟練使用、數據處理、精準推送、信息提取等。首先,編輯人員要具備較高的信息敏銳度,緊跟熱點話題,篩選準確的信息資源加以編輯;其次,要熟練運用新媒體軟件,根據目標讀者編輯內容并及時推送。

(三)培養編輯人員的創造力

在新媒體行業,創新是引領新媒體發展的主要要素。CP是新媒體素養中最為復雜的組成部分,其中“創造力”是一個重要的指標。編輯作為信息的生產者,需結合時代特征對內容、出版發行方式等進行創新,在信息時代中抓住讀者眼球,從眾多信息中脫穎而出,以實現更好的傳播效果。