新型城鎮化背景下農民工居住意愿與購房能力現狀分析

杜巍 車蕾

[摘 要]如何在新型城鎮化背景下“因城施策”保證農民工“住有所居”是亟待回答的重要問題。基于4 787個實地調查樣本,針對東部大型城市和中西部中小城鎮、人口異地城鎮化和就地就近城鎮化的農民工,分代次討論其居住意愿和購房能力,發現:農民工已具備一定的購房意愿基礎和購房能力,但不同城鎮和代次之間具有異質性;大城市周邊的農民工青睞在大城市租住“小而精”的房屋,中小城鎮的農民工傾向于就地就近購買家鄉周邊縣城的“大面積”住房;經濟因素是造成不同代次農民工居住意愿差異的首要因素,地域文化和家庭因素構成次要影響;第一代農民工城市購房可能性和可行性較小,第二代農民工是當前住房購買的主力軍,第三代農民工是未來中西部地區房地產去庫存的潛力所在。據此,從“因城施策、分批推進、政策聯動、營造環境”四個方面提出政策建議。

[關鍵詞]新型城鎮化;農民工;居住意愿;購房能力;代次視角

[中圖分類號]F323.6;C913.31[文獻標識碼] A[文章編號]1673-0461(2019)08-0034-10

一、引 言

“十三五”時期是我國新型城鎮化建設的關鍵時期,如何在“新常態”下通過政策調整等手段,使新型城鎮化建設與我國經濟社會協調發展是該時期的重要課題。與傳統城鎮化相比,新型城鎮化更加強調人本、公正與和諧,核心在于有序推進農民工市民化,以此提升民生福祉、拉動經濟消費、促進城鄉融合發展[1-2]。堅持“房住不炒”的發展定位,通過“加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉”一系列政策的帶動與引導,同步推進農民工市民化進程、拉動住房消費、因城施策化解房地產庫存,是我國政府實現“住有所居”的重要思路[3]。

由于我國早期特殊的國情與制度安排,加之地區間經濟社會發展情況差異較大,造成了新型城鎮化背景下農民工市民化和住房問題的復雜性[4]。不同規模城市和城鎮化模式下的農民工市民化具有極大不同[5],此外,農民工內部日益顯現出明顯的代次分化[6]。因此,基于不同城市規模和城鎮化模式,在尊重各代次農民工多樣性選擇的前提下,如何在新型城鎮化背景下“因城施策”保證農民工“住有所居”,這是亟待回答的重要問題。

由于社會管理體系相對落后,農民工長期處于“經濟吸引、行政管制、社會邊緣”的尷尬境地,加之戶籍、住房等制度分割,使農民工整體性被排斥在我國城市住房體系之外,面臨著嚴峻的住房困境[7];同時,受城市勞動力市場二元體制與自身人力資本存量低的影響,農民工大多從事低端職業,很難獲取足夠收入購買或租賃滿足其定居需求的住房[8]。農民工被迫聚居于衛生差、治安亂、居住擁擠、設施簡陋的城郊城鄉結合部[9]。被邊緣化的住房保障制度導致農民工難以長期定居城市、融入城市,加劇了社會分層的標簽化、貧困的聚集與再生產,使農民工市民化意愿逐步消退,在到達一定年齡后退回農村,市民化進程停止[10]。

當前,農民工住房困境與城市房地產頻出的調控政策之間的矛盾,單純依靠市場機制很難改變[11],這與缺乏針對性強的租住房政策和合理市場定位關系密切。因此,本文針對不同規模城市與城鎮化模式下的農民工,分代次分析農民工的居住意愿與購房能力,在綜合經濟社會外部環境后,討論農民工住有所居的可行性,并提出探索性的供給側政策改革建議。

二、文獻回顧

新型城鎮化背景下,農民工住有所居的先決條件是農民工具有居住意愿和購房能力。其中,居住意愿主要受居住現狀和落戶意愿兩方面影響,購房能力主要受購房資本和外部環境的影響。據此,本文從居住現狀、落戶意愿、購房資本、外部環境四方面,回顧相關研究。

(一)農民工居住現狀研究

住房面積、居住設施、住房類型是居住現狀考核的三大核心指標。吳維平等調查發現,農民工作為流動人口的核心組成,擁擠是其居住的普遍現狀,京、滬兩地分別有28.8%和41.6%的流動人口居住在宿舍或工棚之中,人均住房面積僅為8.1m2和7.1m2[12];除此之外,較大比例的住房內沒有獨立廚衛,近4%的流動人口長期居住在極為惡劣的條件下。呂萍進一步指出,農民工住房來源存在地域差異,但以自租房和雇主提供住房為主要形式,鮮有農民工自購房屋[13]。同時,程蔭等人發現,打工居住條件、居住現狀滿意度、房屋價格、經濟收入、家庭特征等因素顯著影響農民工的城市居住意愿[14]。陳春與馮長春的研究表明,住房條件改善對農民工留城意愿影響最大,在一定程度上增加了其市民化概率[15]。

(二)農民工落戶意愿研究

落戶意愿是影響農民工實際居住意愿的前置變量,直接影響著農民工對未來住房需求。張啟春等指出,農民工落戶意愿主要表現為戶籍改變后的留城意愿,受代次、教育程度、流動距離等因素影響,經濟因素影響不顯著[16]。黃慶玲等人發現,隨著農民工流動逐步轉變為省內遷移,戶籍制度逐漸放開的背景下,農民工就近定居已經成為趨勢[17],中小城市比異地大都市具有先天的“親和性”和后天的發展優勢,大多數農民工已經顯示出定居中小城市的意愿。

(三)農民工購房資本研究

個人購房資本的高低直接影響購房行為的發生,西方學者率先使用Logit回歸等方法證明了個人經濟支付能力、人力資本水平、社會資本、租購成本、社會心理、宏觀政策等是影響房屋租購的主要因素[18-21]。國內學者多結合我國城鎮化情境,對相關問題進行分析。孫垂強在對中部地區農民工城市購房影響因素的實證分析中得出:教育程度顯著提升購房行為發生概率,收入穩定性和相對收入滿意度對留城購房有促進作用[22]。劉成斌等根據“多元推拉理論”將農民工面臨的購房選擇分為3類:務工城市自購商品房、農村宅基地住房、家鄉城鎮自購商品房[23],受教育程度是影響家鄉城鎮購房能力最主要的因素,城市類型、就業身份、收入狀況、參保狀況顯著影響其在務工城市購房能力。

(四)農民工城市購房外部影響因素

除了農民工個人、家庭的因素外,外部環境條件也是農民工城市購房選擇的重要考慮。石智雷等人指出,工資較低、房價過高、住房保障與社會保護政策存在闕如是農民工自購房比例較低的核心原因[24],這些因素阻礙了城市化和市民化進展。簡新華提出城市住房通道應當向農民工打開,并強調了政府的責任[25]。張國勝等研究了國外住房保障政策措施,總結了相關經驗和教訓,強調保障房建設不能和城市建設割裂開,不能邊緣化[26]。謝寶富指出,保障房政策在國家公共政策體系里應居至關重要的位階,政府決不能“一建了之”“一賣了之”“一租了之”[27],應敬畏民生并善待每個細節,營造良好外部環境。此外,趙旭等建議改革現有農村土地使用制度,啟動農村住房產權流動市場,推進農村住房產權流轉,增加農民工收入,以提高其城市住房消費能力[28]。

(五)小結

總體而言,目前針對農民工居住現狀、落戶意愿、購房資本、外部環境的研究已較為豐富、借鑒價值較大。但基于新型城鎮化背景,針對不同城鎮化模式、城市規模和代次的農民工開展多維分析研究較少;綜合農民工住房問題等四大要素,以“現狀—問題—對策”為導向,兼顧居住市民化和去庫存兩大核心問題的整體性分析也較為少見。據此,本文以上述兩點研究局限為起點,結合既有研究成果,從農民工居住意愿、農民工購房能力兩方面出發,探討農民工在市民化過程中的住房問題,為我國進一步的新型城鎮化與住房供給側改革提供理論基礎。

三、研究框架與數據獲取

(一)研究框架

受多方影響,我國各地的城鎮化程度、社會經濟結構、公共服務水平差異明顯,農民工的基本情況差別顯著,區域和城市之間房地產市場的不均衡狀況突出,城市規模和城鎮化模式的不同既是這種差異的直觀體現,也是這種差異的主要來源[29-30]。因此,在房地產去庫存過程中,應充分考慮城市規模、城鎮化模式對農民工及房地產市場的影響,關注不同代次農民工的差異。

首先,確定城市規模、城鎮化模式兩大研究維度,將城市分為東部大型城市和中西部中小城鎮,將城鎮化模式分為人口異地城鎮化和就地就近城鎮化,并對兩者進行綜合考慮,形成了大型城市人口異地城鎮化、大型城市就地就近城鎮化、中小城鎮人口異地城鎮化、中小城鎮就地就近城鎮化4種維度劃分方式;其次,從住房面積、居住設施、住房類型3方面明晰農民工當前的居住現狀,結合市民化過程中農民工的留城意愿和擇城意愿明確農民工落戶意愿,進而確定個體購房傾向;再次,從金融資本和人力資本兩方面評價農民工當前和未來購房資本潛力,從制度政策和社會風險兩大因素評估農民工住房獲得的外部影響;最后,基于農民工的居住意愿和購房能力,形成本文的主要發現并給出相應的政策建議,為保證農民工“住有所居”奠定理論基礎。分析框架如圖1所示。

(二)數據獲取

本文數據來自西安交通大學“新型城鎮化與可持續發展”課題組2013年深圳P區和2015年河南Y縣以及2016年陜西省H市調查。深圳P區地處東南沿海,地理位置優越、產業基礎雄厚、企業集團眾多,吸引了廣東省內外大批農民工務工就業,該區“人口倒掛”情況突出,代表了我國大型城市的基本情況。河南Y縣與陜西省H市均地處我國中西部,屬于典型的農業轉移人口輸出區,但近年來普遍重點發展工業與服務業,產業集聚區建設推進較快,第二、三產業GDP占比持續增加,具有中小城鎮的一般特點。

上述3次實地調查采取便利抽樣與配額抽樣相結合的方法,旨在了解我國新型城鎮化重點地區農民工的生存狀況。深圳P區調查覆蓋了全區23個社區,獲得農民工樣本2 071份;河南Y縣與陜西H市調查走訪了工廠、工地、餐廳與酒店、超市等不同類型工作場所,分次各獲得農民工樣本1 640份、1 076份。樣本的戶籍來源地包括全國29個省、市、自治區,基本涵蓋了農民工所從事的典型行業與職業,性別、年齡、婚姻狀況、教育程度分布合理。樣本具有較強的代表性和科學性,適合進行深入系統地分析研究。

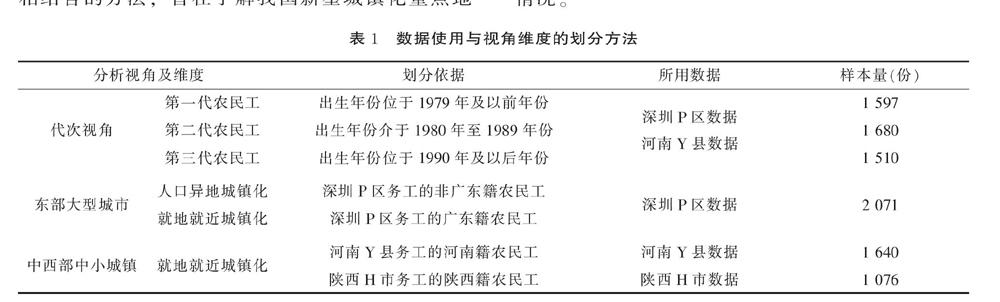

分析過程中,數據的使用與視角、維度的劃分方法如表1。需要說明的是,由于河南Y縣和陜西H市中約95%的農民工戶籍為本地,因此并未使用該數據分析中小城鎮人口異地城鎮化的情況。

四、農民工個人城市居住意愿

在上述分析框架下,本節和下節將使用描述統計、方差分析、LR檢驗等方法,對農民工個人城市居住意愿、購房能力與外部環境進行分析和對比。

(一)農民工的城市住房現狀

農民工的城市住房現狀將直接影響農民工的城市居住意愿。首先對不同城市和城鎮化模式下農民工的住房面積、居住設施和住房類型進行比較,之后引入代次視角,進而從多個維度判斷農民工城市購房意愿。

1.總體情況

處于不同城市和城鎮化模式下的農民工,其城市住房面積、居住設施情況和住房類型均有差異(如圖2、圖3)。中小城鎮就地就近城鎮化模式下農民工的住房面積最大(38.82m2/人),大型城市異地城鎮化模式下的農民工住房面積最小,兩者相差11m2/人。居住設施情況則與住房面積分布情況呈負相關關系,以大型城市異地城鎮化模式下農民工的居住設施情況為最好(0.64)。住房類型方面,大型城市的農民工均以租住為主,自買情況極少;中小城鎮則自買情況相對較多(24.28%),另有51.37%的農民工選擇城市租房。

相比于已有研究,一方面,農民工無論在住房面積還是居住設施方面均有較大提升,住房類型的選擇也逐漸多元[10]。這與我國政府多年來對農民工問題特別是住房問題的關注不無關系,同時與農民工個人收入、職業、地位等方面的改善關系較大。另一方面,不同規模城市和城鎮化模式下農民工的不同狀況則體現了深層結構差異:大型城市的經濟社會發展程度大多高于中小城鎮,相應的房屋價格、文化現代性相對較高,農民工的住房面積相對較小、租住比自買更為普及,但居住設施水平相對較高。此外,就地就近城鎮化模式下,農民工多來自于務工地附近的市、縣,未來定居發展意愿較強、受到家庭和社會支持更多,相應的住房選擇考慮更為久遠,故更傾向于投資面積大、產權自有的住房。但受制于經濟能力,住房設施并不完善。隨著資本的積累,該情況會逐步改善。值得注意的是,通過查看數據發現,吸引農民工城鎮購房的一大原因是子女能夠享受城市教育,這從側面體現了學區房的重要程度。

綜上,農民工的住房現狀較從前改善較大,居住選擇更加多元,不同規模城市之間的結構性差異較為明顯。大型城市農民工的居住多以“小而精”的租住形式為主;中小城鎮農民工則以“大而糙”的自購方式為主,同時輔以租住、借住等形式;農民工在中小城鎮購房可能性最大,當加入就地就近城鎮化之一因素后,該可能更為明顯。

2.代次視角下農民工的住房現狀

如表2,住房面積方面,就地就近城鎮化模式下不同規模城市農民工代次之間差異顯著:其中,大型城市的第二代農民工住房面積最大、第三代最小;中小城鎮農民工的住房面積則隨代次年齡的減小而遞減。居住設施方面,第一代與第二代之間差異較小,而第三代農民工的居住設施水平最低;相同代次內,大型城市農民工的居住設施水平整體高于中小城鎮。住房類型方面,自有房主要歸屬于第一代農民工,第二代農民工次之,而中小城鎮的分布與大型城市正好相反;租住房的情況與自有房基本一致,但異地城鎮化模式下第二代農民工的分布明顯增多(45.98%)。

這說明,農民工代次之間的住房差異十分顯著,而造成這種差異的原因相對較多。第一,大型城市的房地產市場較熱、住房交易價格偏高,購買自有房需要資金數額大,而第一代、第二代農民工在打拼多年后積累了一定財富,尤其是第二代農民工,在購買面積大、設施好的自有房方面,能力相對較高;第三代農民工務工年限短、個人積蓄少,居住的首要選擇是擁有“安身之處”,所以他們更傾向于選擇面積小、設施簡、花費低的非自有房屋。第二,由于中小城鎮“鄉土文化”“孝道文化”“故土依戀”情懷較為濃郁,加之就地就近城鎮化“離土不離鄉”的務工模式,提升了農民工對“代際繼承”“子女婚姻”等問題的思考,因此第一代農民工多選擇大面積住房以便于子女共同居住,并將城鎮自有房留給年輕一代;但大型城市中這種現象比較少見,一方面是由于經濟因素的桎梏,另一方面與“獨立精神”“后現代思想”在大城市的普及不無關系。

總之,農民工在住房現狀中顯現的代次差異雖總體顯著,但會因城市規模和城鎮化模式的不同而表現出不同特點。可以推斷經濟因素是住房現狀代次差異的首要影響因素,地域文化和家庭的影響則體現在經濟因素之后。在多渠道住房供給的過程中,政府應重視這些特征,提倡租住同權,制定差異化的住房政策。

(二)農民工城市落戶意愿

城市落戶意愿直接反映了農民工對非農化、城市化的態度。通過對比分析,一方面能夠預判未來房地產投資的潛力所在,另一方面能夠預判農民工未來的住房區位安排。

1.總體情況

如圖4所示,至少75%的農民工規劃和考慮了未來的留城去向,不同城市和城鎮化模式下的農民工均較少選擇返回農村,但對于留在何種規模城鎮這一問題的思考,具有很大不同。在中小城鎮中,縣城是大多數留城者的選擇(43.52%);而在大型城市中,異地城鎮化模式下38.75%的農民工傾向于留在縣城,就地就近城鎮化模式下,42.74%的農民工選擇留在大城市。圖5擇城意愿方面,家鄉城鎮成為了84.55%左右農民工的選擇,但這一比例在大型城市人口異地城鎮化模式下下降到57.56%。

從更細致的角度看,農民工在留城意愿中體現的不同,更多受城市規模的影響。查看調查數據發現,在大城市異地務工的農民工多來自于中小城鎮,但其留城選擇分化度卻遠強于留在中小城鎮務工的農民工,原因在于:大型城市市場化程度較高,農民工的薪資待遇普遍與個人生計資本相掛鉤,生計資本較高的農民工在本地會有較好發展,因此青睞于留在大城市;而一些生計資本較弱的農民工薪資待遇普遍偏低,久而久之會產生一定的相對剝奪感,對大城市也會有一定排斥心理,但其又不甘心回村務農,縣城一方面比農村公共設施和服務水平高,同時壓力和生活成本又相對較低,故成為了多數農民工的選擇。另一方面大型城市就地就近城鎮化模式下的農民工來自大城市周邊地區,受益于大城市的輻射作用,這些地區的經濟發展和農民工素質普遍較高,加之距大城市較近,因此這些農民工多選擇在大城市就業發展。擇城意愿中農民工顯現的不同主要在于城鎮化模式的不同,就地就近務工的農民工不僅能夠掙錢還能兼顧家庭,選擇家鄉城鎮者自然居多;異地務工農民工常常懷揣“多轉一轉、多闖一闖”的思想,“投機性”就業較多,工作穩定性不高,多期望能夠在異地完成自己的城市夢,故較多選擇其他城鎮生活發展。

總的來看,農民工留城意愿差異多由城市發展程度、個人生計資本不同所造成。來自于中小城鎮的農民工更傾向于在縣城發展,大型城市周邊和生計資本較高的農民工則期望在大城市定居。擇城意愿的差異以城鎮化模式的不同為分割,就地就近城鎮化模式下,農民工基本選擇在家鄉城鎮發展。值得注意的是,1/4左右的農民工尚未考慮留城去向,政府可以通過多種手段對其引導,提高其市民化積極性,為房地產去庫存積蓄能量。

2.代次視角下農民工的城鎮落戶意愿

農民工城鎮落戶意愿的代次差異十分顯著(如表3)。留城意愿方面,選擇回到農村的主要群體為第一代農民工,第三代很少;選擇縣城落戶的群體中,以大型城市第二代農民工、中小城鎮第一代農民工為最多;選擇大城市落戶的農民工中,第二代農民工最多,第三代農民工最少;中小城鎮的第三代農民工是未考慮留城去向的主要群體(55.38%)。擇城意愿方面,不同城市農民工的差異表現并不相同:選擇留居家鄉城鎮的農民工中,以大型城市第二代農民工為最多,第三代農民工最少;中小城鎮中則以第一代農民工為最多(60.13%)。此外,第三代農民工較少選擇在其他城鎮落戶。

農民工留城意愿的代次差異,體現了處于不同生命歷程階段農民工異質化的稟賦和訴求。第一代農民工由于其生長的時代背景,普遍具有豐富的農業經歷和農耕經驗,雖長期在外務工,但對農村家鄉的田園生活依舊有較深的眷戀,在選擇農村的占比中始終較高。第二代農民工作為農民工的主力人群,其生計資本稟賦在三代人中最高,外出發展情況普遍較好,因此傾向于在城市繼續發展,對大城市的留居愿望也更強。在城鎮區位選擇中,大型城市的農民工更傾向于在家鄉城鎮發展,中小城鎮的農民工則青睞在其他城鎮發展。值得注意的是,第三代農民工在各選項占比中均較少,這一方面與第三代農民工在樣本中整體占比偏少有關,另一方面也反映了其對未來的意向選擇并不明確,在調查過程中常常選擇跳問。

綜上,住房政策要充分考慮城市和城鎮化的因素,要尊重不同代次農民工差異化的落戶選擇,做到“人、房、城”三位一體的綜合政策設計,提升政策針對性和有效性。

五、農民工個人城市購房能力

(一)農民工的購房資本

農民工的購房能力受多種因素影響,但金融資本和人力資本是其核心影響因素,金融資本主要由工資收入衡量,人力資本主要從受教育程度評價。需要說明的是,由于測算農民工工資總收入時常納入加班收入,而加班收入會受經濟發展、企業改革、個人健康等多方影響,具有不穩定特征。故在衡量金融資本時,應同時計算8小時合同工資和總工資,繼而綜合評估農民工金融資本的月供能力常態與極限[31]。

1.總體情況

圖6反映了農民工的金融資本情況,可以發現農民工加班情況普遍,8小時外工資收入基本占到了總收入的1/5;同時,大城市的工資水平整體高于中小城鎮,城市內部不同城鎮化模式之間的差異并不明顯。圖7人力資本方面,農民工的受教育程度基本相同,均以初中文化為主,這與以往研究結果基本一致;而中小城鎮農民工的受教育水平整體偏低,大型城市異地城鎮化模式下農民工的受教育水平最高。

農民工加班工資普遍存在一方面與宏觀經濟穩定、企業產品需求旺盛有關,另一方面與農民工的非正規就業關系較大。而就地就近城鎮化模式下農民工加班收入的更高占比,從側面反映了農民工在“家門口”務工更加勤奮,家庭責任感更強,期望為家庭做出更多貢獻。人力資本方面,農民工在不同規模城市之中顯現的不同狀態,印證了區域間教育資源分布、文化發展程度的不均衡。而在人口異地城鎮化模式下農民工群體展現的較高教育水平,則說明了在異鄉獲得務工機會的農民工,通常是那些具備較高個人能力與素質的“草根精英”。

通過查閱調查數據和統計年鑒可以發現,農民工的總工資水平基本與務工地市民平均水平接近,特別是在中小城鎮,農民工已具備了一定的購房資本;但考慮到加班工資的影響,農民工的購房資本并不穩定,較易受到外界因素的影響。從人力資本看,農民工群體整體的購房潛力有待提高,而異地務工的農民工潛力最大。

2.代次視角下農民工的購房資本

從代次視角進一步分析農民工的購房資本情況。如表4所示,第二代農民工工資最高,第三代農民工最低,代次差異顯著。三代人之間人力資本水平也明顯不同:初中及初中以下學歷者中,第一代農民工最多,第二代農民工次之;高中及高中以上受教育者中,第二代農民工居首、第三代農民工次之。

這主要是由于,第二代農民工不僅比第三代農民工具有更多的資源、更強的吃苦耐勞精神,同時其成長于改革開發之后,比第一代農民工有更高的能力與水平,加之其正值壯年,在“賣方市場”屬于較為稀缺的資源,因此金融和人力資本均高于其他二代。而第三代農民工務工時間較短,且缺乏一定的資本、經驗積累,工資水平會相對較低,但受其教育水平整體比第一代農民工更高,隨著時間的推移,其資本存量會有顯著上升。

總體來看,第二代農民工的綜合購房資本最高,而第三代農民工的購房潛力需要時間累積進行釋放。在“住有所居、租住并舉”的背景下,應尊重農民工代次之間的差異,基于其不同的購房資本和購房潛力,制定長期連貫的制度政策。

(二)農民工購房的外部影響

制度政策和社會風險是影響農民工購房的兩大外部影響因素。一方面農民工作為普通住房消費者,具有消費的一般性;另一方面由于農民工“半市民化”的社會狀態,其在購房過程中又具有身份特殊性。因此,在分析農民工購房的外部影響時,不僅要考慮住房相關政策和房地產市場波動等因素對消費者的影響,更要考慮戶籍、土地政策、住房保障等一系列政策所起到的特殊作用。

近年來,住房問題所引起的民生問題日益顯化[32]。在此背景下,黨的十九大報告中強調深化住房供給側結構性改革,是促進人人“住有所居”和實現住房市場健康穩定可持續發展的必要途徑。特別是針對二、三線城市和中西部地區中小城鎮,地方政府出臺了一系列房地產供給側改革意見。同時,黨的十九大報告明確了城鄉融合發展、農民工市民化、戶籍和土地制度、房地產及住房政策協同改革的意向。在新型城鎮化背景下,農民工在中小城鎮的落戶條件已完全放開,但大型城市的市民化要求依然較高,積分落戶和居住證制度在大中城市中仍在積極探索。農村土地“三權”的確權與流轉操作方法正在全面進行。另外,購房首付比、異地住房貸款、住房營業稅、住房契稅等房地產及住房政策調整已初顯成效。隨著農民工逐步市民化,這些城市“新市民”的社會保障、公共服務等將與城市居民并軌,抵御社會風險的能力和自身素質水平會穩步增高。

可以預見,“住有所居,房住不炒”將是我國堅持在發展中保障和改善民生的重要體現。在此經濟社會雙轉型升級的過程中,農民工群體住房保障是社會發展的必然要求,也是克服不平衡、不充分的具體體現。受益于政府多年來對該群體的持續關注,以及多項政策改革的紅利逐步釋放,其外部環境并不會有過大的變動,社會風險概率不會增大。因此,對于多數農民工來說,社會環境利好,而地方性制度政策因素將會產生較大作用。首先,農民工的購房政策會進一步向好發展,住房保障將會有較大的提升;其次,隨著土地政策改革,“三權”資產能夠通過流轉、出讓等方式實現變現,農民工城市租購房的能力將會得到提升;再次,戶籍制度的改革將會使農民工的市民化愿望更易實現;最后,隨著城鄉融合發展、公共服務均等化,城鎮之間的差異將會縮小,農民工在家鄉和中小城鎮實現市民化的積極性將會提高。

六、主要發現與政策建議

(一)主要發現

本文基于新型城鎮化背景,針對不同規模城市和代次的農民工,使用描述統計、方差分析等手段,就其城市居住意愿和城市購房能力進行了對比分析,得到如下發現:

第一,農民工在中小城鎮的購房可能性較大,在大型城市購房的可能較少,經濟因素比家庭和地域文化因素更加顯著地影響著農民工代次間的居住現狀。農民工的住房條件改善明顯、居住選擇逐漸多元,大型城市多以“小而精”的租住形式為主,中小城鎮農民工多以“大而糙”的自購方式為主。經濟因素是造成住房狀況代次差異的首要原因,地域文化和家庭因素的影響則體現在經濟因素之后。

第二,多數農民工傾向于留城發展,但處于不同規模城市、不同城鎮化模式和不同代次下的農民工,對城鎮類型和區位的選擇差異較大。戶籍為中小城鎮的農民工更傾向于在縣城發展,大型城市周邊的農民工則期望在大城市定居,就地就近城鎮化模式下的農民工多選擇在家鄉城鎮發展。第一代農民工比較眷戀農村生活,第二代農民工更傾向留城發展,第三代農民工缺少對該問題的規劃思考。

第三,農民工已具備一定的購房資本,第二代農民工綜合購房資本較高,第三代農民工購房潛力較大,但資本的穩定性和持續性較差。農民工的總工資已接近務工地城鎮居民平均工資標準,但加班工資占比近1/5,較易受到經濟波動、企業變革等外部因素的影響。除異地城鎮化模式外,農民工人力資本水平整體偏低。第二代農民工金融、人力資本存量最高,第三代農民工提升空間最大。

第四,農民工中小城鎮落戶購房的政策傾斜多、社會風險小,整體外部環境利好發展。農民工購房主要受到城鎮化、戶籍、土地、住房和社會保障等制度政策因素的影響,社會風險因素主要來自于宏觀經濟發展、供給側結構性改革和農民工市民化推進等方面,在中小城鎮落戶購房的風險相對較低、可行性相對較高,總體外部環境利好發展。

總之,從居住現狀和落戶意愿看,農民工具備了一定的購房心理基礎,但不同城鎮之間具有異質性。農民工的購房能力具有代次差異;雖然外部環境利好發展,但由于農民工總工資的長期穩定性和持續性不足,加之各代次之間差異顯著,第一代農民工的城市購房可能性和可行性較小,第二代農民工將成為當前住房購買的主力軍,而第三代農民工將成為未來住房市場的潛力所在。

(二)政策建議

農民工市民化過程,不僅能夠促進“以人為本”新型城鎮化目標的實現,同時可拉動我國經濟的內需增長,同時擁有更多獲得感。農民工住房問題是首要關注點[33]。基于本文分析可以發現,農民工由于城市規模、城鎮化模式、代次年齡等因素的不同,在城市居住意愿和能力方面均顯示出了不同。因此,在保證住有所居的過程中,相關政策的制定一定要“依據實情、結合意愿、尊重選擇”,增加政策的針對性、可行性和有效性。據此,本文提出如下政策建議:

第一,因城施策,結合城市特征與城鎮化特點,制定針對性強的購房政策方案。在大型城市,重點提高中小戶型廉租房、公租房對異地農民工的租住比例,加大中小戶型經濟適用房、限價房對就地就近務工農民工的購房優惠。在中小城鎮就地就近城鎮化模式下,積極推行租售同權,在評估農民工還貸能力的前提下,減少農民工購房首付比、住房契稅和貸款稅;增加政府對保障性住房的購買比例,適度消化市場庫存并租賃給購房能力較弱的群體。

第二,多層次分批推進,依據農民工的意愿和能力異質性,制定長期政策分階段消化庫存。合理安置第一代農民工,加大鄉村振興戰略與新型城鎮化建設的協同發展,使其在農村享受發展成果的同時兼顧城鄉之間的均衡;積極動員第二代農民工,在尊重其居住意愿的基礎上,加大購房宣傳工作和購房支持力度;逐步重視第三代農民工,借助多種培訓、教育等手段,增加其生計資本存量。構建“高端有市場、中端有支持、低端有保障”的多層次住房體系。

第三,政策聯動,以戶籍政策為引領、土地政策為支持,實現新型城鎮化與農民工購房能力的雙提升。通過規范有序、尊重意愿、區別對待和統籌配套的戶籍制度改革,引導更多農民工在中小城鎮落戶,加快完成農村土地確權與流轉工作,并實現相應方案的政策化,激活農村土地資本性質。

第四,營造環境,重視經濟發展和就業問題,提升公共服務覆蓋和基礎設施水平。提高城鎮吸引力和經濟發展動力,擴大就業崗位并創造良好的就業環境和生活社區,推動醫療、衛生等公共服務的全面覆蓋,解決隨遷子女教育和隨遷老人養老問題,消除農民工的心理顧慮。

[注 釋]

① 居住設施評估參考鄭思齊等(2009)的研究結果,從網絡、煤氣/液化氣、廚房、廁所、洗澡設施、住房用途六方面評價,滿分為1。

[參考文獻]

[1] 杜海峰,顧東東,杜巍. 農民工市民化成本測算模型的改進及應用[J]. 當代經濟科學,2015(2):1-10,124.

[2] 廖茂林,杜亭亭. 中國城市轉型背景下的農民工市民化成本——基于廣東省實踐的思考[J].城市發展研究,2018,25(3):21-25,103.

[3] 李克強.政府工作報告——2018年3月5日在第十三屆全國人民代表大會第一次會議上[EB/OL].(2018-03-05)[2018-03-06]. http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-03/05/content_5271083.htm

[4] 李英東.農民工城市住房的困境及解決途徑[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2016,16(2):55-60.

[5] 郁俊莉,孔維,宗一鳴. 新型城鎮化建設中“安居難題”解決的理念、機制與路徑研究——以天津華明示范鎮“宅基地換房”實踐為例[J]. 中國行政管理,2015(10):119-123.

[6] 孫守紀,孫潔. 完善我國社會保障性住房制度:基于政府視角[J]. 中國行政管理,2013(10):57-60.

[7] 丁富軍. 轉型時期的農民工住房問題——一種政策過程的視角 [J]. 公共管理學報,2010(1):58-66,126.

[8] 周加歡,馮健,唐杰.新生代農民工居住特征及影響因素分析[J].城市發展研究,2017,24(9):109-119.

[9] 鄭思齊,曹洋. 農民工的住房問題: 從經濟增長與社會融合角度的研究[J]. 廣東社會科學,2009(5):34-41.

[10] 趙聚軍. 保障房空間布局失衡與我國大城市居住隔離現象的萌發[J]. 中國行政管理,2014(7):60-63,68.

[11] 劉雙良.我國住房政策制定與執行過程機理分析[J].行政論壇,2015,22(5):84-87.

[12] 吳維平,王漢生. 寄居大都市:京滬兩地流動人口住房現狀分析[J]. 社會學研究,2002(3):92-110.

[13] 呂萍. 農民工住房理論、實踐與政策[M]. 北京:中國建筑工業出版社,2012:47-53.

[14] 程蔭,韓笑,胡越. 農民工城市購房意愿及影響因素研究[J]. 調研世界,2012(10):17-22.

[15] 陳春,馮長春. 農民工住房狀況與留城意愿研究[J]. 經濟體制改革,2011(1):145-149.

[16] 張啟春,冀紅梅.農業轉移人口城市定居意愿實證研究與市民化推進策略——基于2015年武漢城市圈農業轉移人口動態監測數據的分析[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2017,56(4):48-57.

[17] 黃慶玲,張廣勝. 農民工定居中小城市的優勢、意愿及政策選擇[J]. 農村經濟,2013(8):102-105.

[18] 魏巍,楊哲.社會網絡類別與農民工城市住房消費——基于CGSS2010調查數據[J].城市發展研究,2017,24(6):150-154.

[19] LIM M. A logit model of home ownership[J]. Econometric,1977(2).

[20] KAN K.Dynamic modeling of housing tenure choice[J]. Journal of urban economics,2000(4).

[21] BOURASSA S C,YIN M.Housing tenure choice in Australia and the United States,impacts of alternative subsidy policies[J].Real estate economics,2006(6).

[22] 孫垂強. 中部地區農民工城市購房影響因素分析[J]. 宿州學院學報,2014(7):27-30.

[23] 劉成斌,周兵. 我國農民工購房選擇研究[J]. 中國人口科學,2015(6).

[24] 石智雷,朱明寶.農民工社會保護與市民化研究[J].農業經濟問題,2017,38(11):77-89,111-112.

[25] 簡新華,黃錕. 我國農民工最新情況調查報告[J]. 中國人口·資源與環境,2007(6).

[26] 張國勝,王征. 農民工市民化的城市住房政策研究:基于國別經驗的比較[J]. 中國軟科學,2007(12):39-46.

[27] 謝寶富. 新加坡組屋政策的成功之道與題外之意——兼談對我國保障房政策的啟示[J]. 中國行政管理,2015(5):132-136.

[28] 趙旭,王鋼. 農民工的城市住房問題研究[J]. 特區經濟,2007(8):227-228.

[29] 劉淑春. 城鎮化結構失衡與區劃改革路徑[J]. 中國行政管理,2014(1):83-87.

[30] 林挺進,宣超. 2015中國新型城鎮化發展報告[M].北京: 北京大學出版社,2015:1-17.

[31] 耿進強,李景國. 農民進城購房支付能力實證研究[J]. 西北農林科技大學學報:社會科學版,2018(3):45-54.

[32] 劉雙良.住房政策風險的基本問題探討:一個理論圖景[J].行政論壇,2013,20(4):40-44.

[33] 厲以寧. 新型城鎮化先要解決農民在城市住房問題[EB/OL]. (2016-03-06)[2018-03-06]. http://www.xinhuanet.com/fortune/2016-03/06/c_128776755.htm.