1971—2017年本溪地區作物生長季氣候變化特征

李忠嫻 孫麗 李志江

摘要? ? 本文利用本溪地區本溪市、本溪縣、桓仁縣3個氣象觀測站1971—2017年4—9月氣溫、降水、日照、無霜期等常規氣象觀測資料,對該地區作物生長季氣候變化進行分析。結果表明,近47年本溪市、本溪縣、桓仁縣作物生長季平均氣溫及≥5 ℃、≥10 ℃、≥15 ℃積溫均呈增溫趨勢;降水量均呈下降趨勢;日照時數本溪市、本溪縣呈上升趨勢,桓仁縣呈下降趨勢;無霜期終日提前,初日后延,日數增多。

關鍵詞? ? 氣候;變化特征;作物生長季;遼寧本溪;1971—2017年

中圖分類號? ? P467? ? ? ? 文獻標識碼? ? A? ? ? ? 文章編號? ?1007-5739(2019)12-0181-02

氣象條件對農作物的生長發育有著至關重要的作用,而極端天氣的發生常常會導致農作物減產。在氣候變暖的大背景下,極端天氣事件頻發,氣候變化及其對糧食生產帶來的影響已引起眾多學者的關注[1-7]。那濟海等[8]研究表明,20世紀 80年代以后黑龍江省作物生長季氣候開始增暖,90年代以后是變暖最明顯時期,黑龍江省糧食產量與氣候冷暖的相關性很好。馬建勇等[9]指出,干旱和洪澇是影響東北地區糧食生產的主要氣象災害,而低溫災害的影響隨著緯度的升高也不斷增大。

本溪地區地處遼東半島東南部,呈啞鈴形分布。自然地貌為“八山一水半分田,半分道路和莊園”,農產品資源豐富[10],因而分析該地區作物生長季氣候變化特征對于調整產業結構和提高農作物產量具有一定意義。

1? ? 資料來源與方法

本文資料來源于遼寧省氣候中心,利用本溪市、本溪縣、桓仁縣3個地面氣象觀測站1971—2017年4—9月氣溫、降水、日照、無霜期等常規氣象觀測資料制作距平曲線,運用線性回歸方程進行分析,即y(t)=a0+a1t,y為各要素平均值,t為時間,a為線性趨勢項,a×10表示各要素平均每10年的氣候傾向率。按照世界氣象組織規定的(1981—2010年)30年平均值作為氣候值,分析本溪地區作物生長季的氣候變化特征。

2? ? 結果與分析

2.1? ? 氣溫

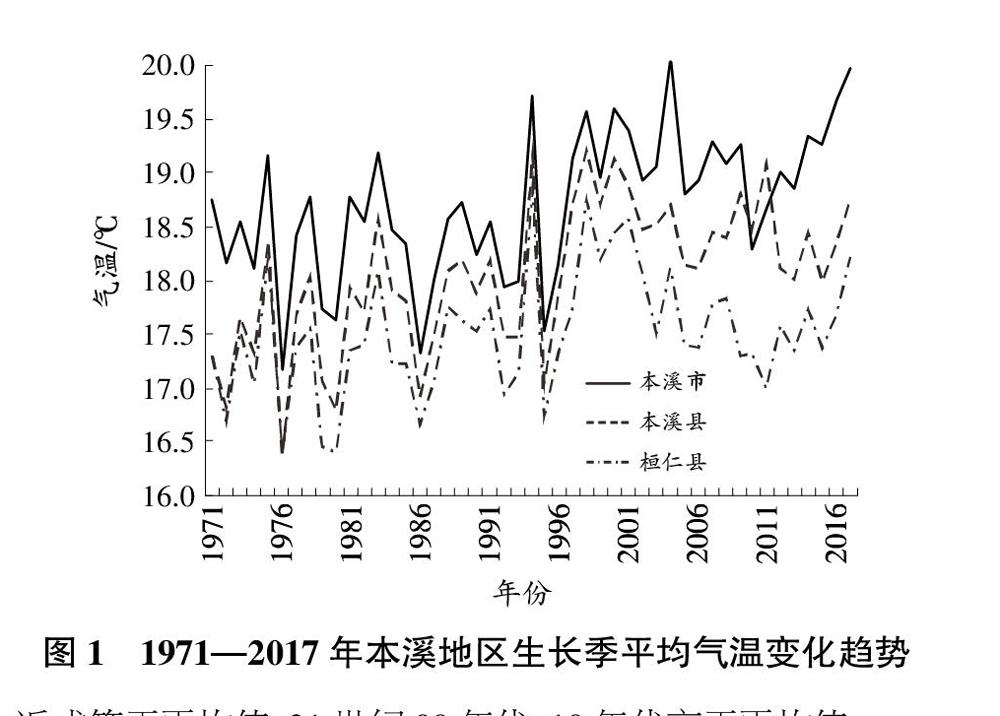

氣溫是農作物生長發育的重要指標之一,適宜的溫度與作物產量密切相關。近47年本溪地區年平均氣溫在9.5~10.7 ℃之間,生長季平均氣溫在17.5~18.7 ℃之間,均按本溪市、本溪縣、桓仁縣順序降冪排列,這與其地理位置相關。本溪地區近47年生長季平均氣溫在波動中均呈上升趨勢,其中本溪縣升溫幅度最大,氣候傾向率為0.39 ℃/10 a;本溪市次之,氣候傾向率為0.32 ℃/10 a;桓仁縣升溫幅度最小,氣候傾向率為0.17 ℃/10 a(圖1)。

各地生長季平均氣溫均存在冷、暖2個階段。20世紀70年代初期至90年代中期多為負距平,占近47年的42%~57%;20世紀90年代后期至21世紀10年代多為正距平。就年代際變化而言,各地近47年生長季年平均氣溫逐漸遞增,其中20世紀70年代、80年代均低于平均值,90年代接近或等于平均值,21世紀00年代、10年代高于平均值。

2.2? ? 積溫

近47年本溪地區作物生長季≥5 ℃、≥10 ℃、≥15 ℃積溫均呈增溫趨勢(圖2)。≥5 ℃積溫增幅顯著的是本溪縣,平均每10年增溫89.1 ℃;本溪市次之,平均每10年增溫78.2 ℃;桓仁縣最小,平均每10年增溫39.7 ℃。≥10 ℃積溫增幅由大到小分別為本溪縣(平均每10年68.4 ℃)、本溪市(平均每10年43.1 ℃)、桓仁縣(平均每10年18.9 ℃)。≥15 ℃積溫增幅由大到小分別為本溪市(平均每10年108.2 ℃)、本溪縣(平均每10年91.6 ℃)、桓仁縣(平均每10年34.7 ℃)。從年代際變化來看,本溪地區作物生長季積溫變化趨勢與生長季氣溫變化趨勢一致。

2.3? ? 降水

作物生長季降水量對作物的生長發育有至關重要的作用。近47年本溪市、本溪縣、桓仁縣作物生長季平均降水量分別為654、647、716 mm。7月最多,8月次之,4月最少。由圖3可知,近47年本溪市、本溪縣、桓仁縣作物生長季降水量總體均呈下降趨勢,其中桓仁縣下降最為明顯,氣候傾向率為-6.2 mm/10 a;本溪縣次之,氣候傾向率為-5.4 mm/10 a;本溪市最小,氣候傾向率為-1.9 mm/10 a。

從年代際變化來看,本溪市、本溪縣、桓仁縣作物生長季降水量20世紀70年代至80年代前期變化趨于平穩,80年代中后期至90年代中期波動較大,90年代后期至21世紀00年代變化趨于平穩,21世紀10年代波動中下降明顯。

2.4? ? 日照時數

日照是光合作用的條件之一,光照過少、光合作用時間過短,會導致植物生長緩慢,從而影響作物產量。由圖4可知,本溪市作物生長季日照時數總體呈上升趨勢,平均每10年54.7 h;本溪縣上升不明顯,平均每10年上升2.0 h;桓仁縣則呈下降趨勢,平均每10年下降19.0 h。

總體來看,20世紀70年代至80年代初期變化平穩,80年代中期至21世紀10年代波動明顯。其中,本溪市最多年與最少年相差686 h,本溪縣最多年與最少年相差414 h,桓仁縣最多年與最少年相差564 h。

2.5? ? 無霜期

無霜期是指平均終霜日到平均初霜日之間的天數。近47年本溪地區初霜日逐漸延后,平均初霜日期出現在10月上旬,桓仁縣、本溪縣、本溪市自東向西逐漸開始;終霜日逐漸提前,平均終霜日期出現在4月中下旬,本溪市、本溪縣、桓仁縣自西向東逐漸結束,年平均無霜期日數為155~173 d。

由圖5可知,近47年本溪地區無霜期日數,本溪市明顯多于本溪縣、桓仁縣,但總體都呈上升趨勢。其中本溪縣上升最多,氣候傾向率為7.7 d/10 a;桓仁縣次之,氣候傾向率為6.9 d/10 a;本溪市最少,氣候傾向率為5.1 d/10 a。

就年代際變化而言,本溪市、本溪縣、桓仁縣變化趨勢大體一致。各年代遞增,其中21世紀10年代比20世紀70年代分別增多16、30、26 d。上升最為明顯的是21世紀10年代;其次是20世紀90年代、80年代;21世紀00年代變化幅度不大;而20世紀70年代年無霜期日數在波動中下降。

3? ? 結論

(1)1971—2017年,本溪地區生長季平均氣溫在波動中均呈上升趨勢,其中桓仁縣升溫幅度最小,本溪縣升溫幅度最大。各地生長季平均氣溫均存在冷、暖2個階段。≥5 ℃、≥10 ℃、≥15 ℃積溫亦呈增溫趨勢。

(2)近47年本溪地區作物生長季平均降水量7月最多,8月次之,4月最少。其中各地作物生長季降水量都呈下降趨勢。

(3)近47年本溪市、本溪縣作物生長季日照時數總體呈上升趨勢,但本溪縣上升不明顯,而桓仁縣則呈下降趨勢。

(4)近47年本溪地區初霜日逐漸延后,終霜日逐漸提前,無霜期日數增多。其中,本溪縣上升最多,桓仁縣次之,本溪市最少。各年代無霜期日數逐漸遞增。

4? ? 參考文獻

[1] 董杰,賈學鋒.全球氣候變化對中國自然災害的可能影響[J].聊城大學學報,2004,17(2):58-70.

[2] 劉穎杰,林而達.氣候變暖對中國不同地區農業的影響[J].氣候變化研究進展,2007,3(4):229-233.

[3] 肖鋒勁,張海東,王春乙,等.氣候變化對我國農業的可能影響及適應對策[J].自然災害學報,2006,15(6):327-331.

[4] 孫智輝,王春乙.氣候變化對中國農業的影響[J].科技導報,2010,28(4):112.

[5] 紀瑞鵬,張玉書,馮銳,等.遼寧省農業氣候資源變化特征分析[J].資源科學,2007,29(3)75-80.

[6] 李嵐,唐亞萍,才奎志,等.1960—2008年遼寧省東部產糧區氣候變化特征[J].安徽農業科學,2009,37(18):8579-8580.

[7] 唐小萍,旦增頓珠,格桑,等.近46年西藏農區作物生長季氣候變化特征及突變分析[J].干旱地區農業研究,2008(5):249-254.

[8] 那濟海,國世友,侯緒明,等.1961—2009年黑龍江省作物生長季冷暖變化特征[J].2011,39(25):15723-15726.

[9] 馬建勇,許吟隆,潘婕,等.東北地區農業氣象災害的趨勢變化及其對糧食產量的影響[J].中國農業氣象,2012,33(2):283-288.

[10] 李志靜,孫麗,盧娜,等.1961—2012年本溪地區日照時數變化特征[J].現代農業科技,2015(15):241.