基于綜合思維能力培養的高三地理復習探究

陳贊民 鄭本紅

摘?要:高三地理課堂,既要面向高考為學生升學服務,更要致力于學科核心素養教育,兩者相輔相成,相互促進。為實現兩者之間深度融合,落實綜合思維能力培養,可通過以下途徑實現:首先建構知識網絡,形成思維定勢;然后辨析知識疑點,突破思維定勢;最后直面高考真題,進行深度學習。

關鍵詞:綜合思維;知識網絡;思維定勢;深度學習

綜合思維是指人們運用綜合的觀點認識地理環境的思維方式和能力,有助于人們從整體的角度,全面、系統、動態地分析和認識地理環境,以及它與人類活動的關系。學生能夠以時空綜合的視角認識地理事物,解釋地理原理和地理規律,辨證地看待地理問題。筆者立足高三地理課堂,面向高考,著力于地理學科核心素養教育,以“外力作用與地表形態”為例談談如何落實綜合思維能力培養。

一、 建構知識網絡,形成思維定勢

課前,教師布置預習任務,要求學生繪制本專題的思維導圖;課中,教師選擇優秀的思維導圖,結合PPT,帶領學生梳理知識結構,建構知識網絡。知識網絡主要從兩個方面建構:“外力作用對地表形態的影響”和“河流地貌的發育及其對聚落分布的影響”。其中,前者著力分析“外力作用的概況”和“外力作用對地表形態的影響”,后者主要討論河流侵蝕地貌、堆積地貌以及對聚落分布的影響。

二、 辨析知識疑點,突破思維定勢

思維定勢在常規環境下能幫助學生迅速解決問題,但在特殊環境下或者條件改變的情況下卻會阻礙學生解決問題。為此,在日常地理教學中,一方面要幫助學生建構知識網絡,形成思維定勢;另一方面還要讓學生融會貫通,打破思維定勢,不受思維定勢的制約。以下以知識點講解為例探討地理教學中如何深度學習。

(一) 風化作用、風力作用和侵蝕作用

風化作用是指地表或接近地表的巖石經常遭到破壞,形成許多松散物質的過程;風化作用會在原地形成風化殼,風化后的巖石往往棱角分明。風力作用則是指風的侵蝕、搬運、堆積等作用。侵蝕作用是外力對地表巖石及其風化產物進行破壞,常使侵蝕掉的物質離開原地,并在原地形成侵蝕地貌。

(二) 堆積作用

堆積作用是指被搬運的巖石碎屑物質,在外力減弱或遇到障礙物,因而在新的環境下積聚起來的作用。流水、風力堆積都是顆粒大的先堆積,顆粒小的后堆積,具有分選性,而冰川堆積卻是雜亂無章的,沒有分選性。

(三) 外力作用的主要分布地區

風力作用形成的地貌主要分布在干旱、半干旱地區,但在濕潤、半濕潤地區也有分布;2013年福建卷中“雅魯藏布江中游寬谷的爬升沙丘”和2014年安徽卷“鄱陽湖地區的沙嶺沙山”都是分布在濕潤地區的風力作用形成的地貌。流水作用形成的地貌主要分布在濕潤、半濕潤地區,但在干旱、半干旱地區也有分布;2017年全國卷Ⅱ中“賀蘭山東麓的沖積扇”就是分布在干旱、半干旱地區的風力作用形成的地貌。

三、 直面高考真題,進行深度學習

高考以能力立意,注重學科素養考查。學生要在區域認知的基礎上,依據人地協調觀開展綜合思維,形成地理實踐力。下面,以“2017年全國卷Ⅱ卷9~11題”高考真題為案例,探討在地理教學實踐中如何進行深度學習。

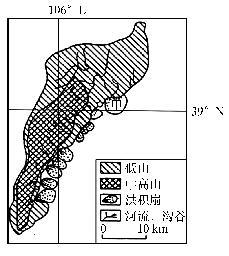

洪積扇是河流、溝谷的洪水流出山口進入平坦地區后,因坡度驟減,水流搬運能力降低,碎屑物質堆積而形成的扇形堆積體。圖3示意賀蘭山東麓洪積扇的分布,除甲地洪積扇外,其余洪積扇堆積物均以礫石為主,賀蘭山東麓南部大多數洪積扇耕地較少,且耕地主要分布在洪積扇邊緣。據此完成9-11題。

9. 賀蘭山東麓洪積扇集中連片分布的主要原因是賀蘭山東坡

(??)

A. 坡度和緩

B. 巖石裸露

C. 河流、溝谷眾多

D. 降水集中

10. 與其他洪積扇相比,甲地洪積扇堆積物中礫石較少的原因主要是

(??)

①降水較少?②山地相對高度較小?③河流較長?④風化物粒徑較小

A. ①②????B.

②③

C. ③④D. ①④

11. 賀蘭山東麓南部大多數洪積扇耕地較少的主要原因是

(??)

A. 海拔較高

B. 土層淺薄

C. 光照不足

D.

水源缺乏

由材料信息可知,洪積扇主要形成于山口,是流水的搬運和沉積作用形成的,洪積扇集中連片分布說明河流溝谷較多,山口密集,圖中可以看出賀蘭山東麓河流、溝谷較多,故洪積扇集中連片分布。故第9題選C。

圖中賀蘭山東麓南部地勢起伏較大,河流短小,水流速度快,搬運能力強,故沉積物以礫石為主;而甲地洪積扇上游地形以低山為主,地勢起伏較小,水流速度較慢,搬運能力弱,且河流較長,大顆粒的礫石容易在中上游沉積,故山口處沉積物以泥沙為主。故第10題選B。

洪積扇從扇頂到扇緣,地勢逐漸降低,沉積物由粗到細。由題干信息可知賀蘭山東麓南部洪積扇堆積物均以礫石為主,且耕地主要分布在洪積扇邊緣,說明洪積扇邊緣地區泥沙顆粒較小,土層深厚,適合耕種;而洪積扇大多數地區以礫石為主,土層淺薄,不適合耕種。故第11題選B。

本題組以區域地理為切入點,在區域地理的背景下考查流水沉積地貌形成的共性與區域差異性以及對人類活動的影響,檢測學生圖像信息獲取、解讀能力、運用所學解決實際問題的能力,按照普通高中地理學科核心素養的要求在區域認知中落實綜合思維。教師要引導學生根據題目條件,層層深入,發現問題內在的邏輯結構;幫助學生分析問題與現象關系,分清因與果的關系,培養學生綜合思維能力。因此,日常地理教學中,要幫助學生理解地理原理,掌握思維方法,提升思維品質。

參考文獻:

[1]普通高中地理課程標準(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2]董大鵬.突破思維定式,走向深度教學[J].中學地理教學參考,2018(8):11.

作者簡介:

陳贊民,安徽省合肥市,安徽省肥西中學;

鄭本紅,安徽省合肥市,安徽省合肥市肥西縣教體局。