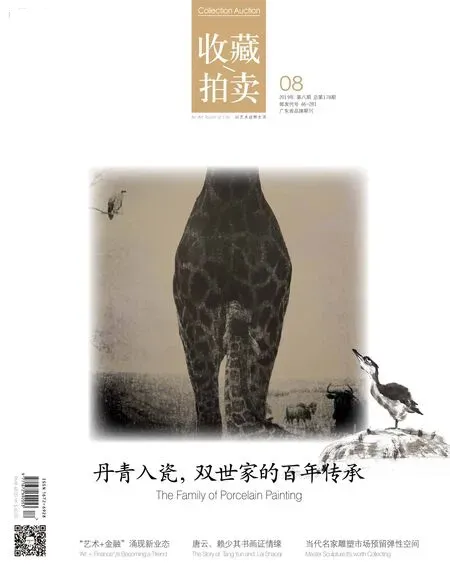

瓷畫:以瓷當紙,獨有生趣

文:張衛星、雨葭 圖:廣州市文物總店

瓷畫,又叫瓷板畫,是以在瓷器胚胎上作畫,然后經高溫燒制而成的一門特殊畫種。一經問世,便以特色吸引了大家的目光。真正意義上的瓷畫的歷史并不悠久,但這不影響其在海內外享有極高的聲譽和地位。晚清民國年間,瓷板畫迎來第一次高峰,這種以藝術家的主體創造意識為主導的藝術形式,是把器皿和瓷板作為藝術表現的載體,是中國陶瓷藝術的一種新突破。當中,尤以江西景德鎮“珠山八友”瓷板畫最為著名。近些年隨著市場對瓷板畫價值的深度挖掘,瓷板畫成為藏界引人注目的一個重要板塊。

“淺絳”創文人彩瓷先河

瓷畫雛形最早可追溯到秦漢時期,而真正意義上的“瓷板畫”則出現在明代中期。明宣德年間景德鎮御窯廠開始燒制用于建筑裝飾的瓷磚。后來隨著制瓷工藝與成型工藝的提高,到了明嘉靖、萬歷時期,瓷板除了用于瓷磚之外,還在家具和文房用器上開始出現了少量的鑲嵌瓷板。據文獻記載:“萬歷十五、十六年間,詔景德鎮燒方筋屏風不成,變而為床,長六尺,高一尺可臥……。”現藏北京首都博物館的海淀區八里莊出土的青花金錢錦紋方磚就屬于這一類型。

至若明末清初書“竹”“景”“可竹居”“水竹居”和“木石居”之青花和五彩者,皆屬文人瓷畫。其畫作往往精彩絕倫,遠超同時官窯,并書寫詩詞歌賦,題上朝代年號或干支年號以及齋名等,畫上印章,確是藝術瓷畫之先鋒。至雍正乾隆年間,唐英又將傳統的淺絳彩畫法引入到瓷畫之中。在乾隆七八年(1742-1743)間,御窯廠曾經仿燒洋彩(或是仿造宮中琺瑯彩,兩者俱仿造歐洲彩)。其時御窯廠所出瓷胎畫洋彩除具有洋彩、粉彩、琺瑯彩特征外,有些山水圖案還常常具有明顯的淺絳彩畫風,如“臺北故宮”出版《乾隆洋彩》第7、8、10、11、23號等瓷器,都具有明顯的淺絳彩畫風。唐英自制瓷器也常具有淺絳彩風格,其中尤以北京故宮博物院的樹紋開光山水詩文筆筒最為明顯。

淺絳彩瓷板畫的誕生有其特殊的時代背景,在清代末年(清廷平定太平天國以后,尤指同治年以后),一些傳統書畫家以及御窯廠畫手基于資生或藝術創作等原因,介入到瓷畫創作中,以其自身的深厚書畫功底,將元代黃公望的淺絳彩水墨技法融入到瓷畫之中,制成一種在風格上與過去的傳統紅店出品完全不同的新派藝術瓷畫。與傳統紙畫一樣,淺絳彩瓷畫講究水墨的運用,淺筆勾廓,以深淺筆墨敷色,并進行皴擦點染。并且,在實踐過程中,所用皴法愈發多樣化,紋樣也從山水擴展至花鳥與人物上來。

程門、金品卿、王少維、王風池等均為當時淺絳彩繪大家。光緒三十四年(1908)刊印,張鳴珂的《寒松閣談藝錄》卷四記:“程雪笠,門,安徽款縣人,工山水花卉,嘗客景德鎮畫瓷器,有得一杯一盅者皆裘璧視之。嘗以七寸瓶畫青花寒松閣圖見怡,囑題其山水小冊,予每頁作五絕一首。后雪笠辭世,其畫冊有人出重價購去,亦可謂具大法眼藏矣。”

景德鎮陶瓷研究所曾經著力于清末御窯廠畫手的研究,他們通過對金品卿與王少維兩位畫手的后人以及相關人員的回憶進行調查和整理,得出清末御窯廠有“兩支筆”的結論。這兩支筆即所謂的大筆金品卿和小筆王少維。此兩者由于系御窯廠所聘瓷畫師,原來就十分精通瓷畫彩料,熟知其高溫習性,是以所作淺絳彩瓷色澤鮮明,呈色穩定,經久耐用,與程門所作有很大區別。

關于清末御窯廠畫手的情況十分復雜,對于御窯廠畫手的認定眾說紛云。近年來,由于學者和陶瓷愛好者的努力,一些諸如程門、任煥章、周友松、汪照藜等人的作品陸續被發掘出來。他們有著金品卿和王少維相似的經歷,經常書寫珠山官廨或相關御窯廠的特定名稱,如“畫于珠山官廨”“珠山官舍”“珠山環翠亭”“珠山廠”等。

這一現象的確認有助于解決瓷板畫突然盛行的緣由所在。大批具有高超技藝的傳統書畫家的加入使得瓷板畫的藝術品質獲得前所未有的大幅度增強。藝術品質的增強,使之開始獲得藝術市場的廣泛認同,藝術瓷板由此逐漸成為中國傳統藝術市場的重要組成之一。

“珠山八友”將瓷畫推向高潮

說到瓷板畫,就不得不提“珠山八友”,他們將民國粉彩新藝瓷推向了高潮,開拓了比淺絳彩更為廣闊的商業市場。“珠山八友”結盟的關鍵人物是王琦,正是由于他的倡導,“珠山八友”這個小范圍結社的團體才得以成立。

民國時期,瓷板畫尤為盛行,深受社會各界與收藏者的喜愛,達官貴人、平民百姓以瓷板畫相互贈送或裝飾住宅成為一種時尚。這一時期,新粉彩瓷畫藝術家在淺絳彩瓷畫家之后改良創新了新粉彩瓷畫,又一次把陶瓷的裝飾藝術向陶瓷繪畫藝術性發展推進了一大步。

《青花陶冶圖》瓷板(5幅) 清中期

清末以來,由于瓷板畫藝術品位的大幅提高,而且瓷板畫的保管遠較傳統書畫方便,瓷板畫正逐步侵蝕傳統書畫的份額,人們經常定做多連屏瓷板畫,王琦經常接到客戶的這類訂單。王琦本人一般只繪人物,對于其他的如花鳥、蟲魚、山水等項卻不大擅長。為了解決這個問題,王琦想到了小范圍的結社。1928年夏月,王琦約請其他七位志同道合的瓷畫名手赴五龍庵共商良策,并確定每月十五日雅集一次。是年秋月,王琦、王大凡、汪野亭、何許人、鄧碧珊、程意亭、劉雨岑和畢伯濤參與首次雅集,此八位藝術家為月圓會最早組成人員。至于田鶴仙、徐仲南和汪大滄等人反而屬于后來陸續加入的。“珠山八友”的人員組成本身是不斷變動的,共有王琦、王大凡、汪野亭、何許人、鄧碧珊、程意亭、劉雨岑、畢伯濤、徐仲南、田鶴仙、汪大滄、方云峰與張志湯十三位先后參與其中。

《淺絳彩山水圖》 清末

他們在繼承粉彩傳統工藝的基礎上,力圖在瓷藝與畫藝上有所突破。即以淺絳彩發展以來的中國畫藝術形式,力證傳統粉彩同樣具有在瓷板上表現文人畫的藝術魅力。他們對粉彩工藝能駕馭自如,作品畫人物之品貌、圖峰巒之氣勢、描花草之秀美,題材內容豐富,表現形式活潑,其中也以瓷板畫作品居多。這種張揚藝術家主觀意識、強調個人藝術風格的瓷畫藝術是景德鎮陶瓷發展過程中的重要變化,它融入了五千年傳統文化的精神,展現了瓷畫藝術的魅力,體現了文以載道的文化品格,形成了獨具特色的藝術風格。

除了“珠山八友”外,還有一些陶瓷藝人,他們之中有不少人的繪瓷技藝不在“珠山八友”之下,亦很受客商、收藏家歡迎。他們的作品以粉彩瓷板畫為主,題材多種多樣,為瓷板畫的發展拓展了極大的空間。由于文人畫家的身份修養及嫻熟的繪畫技法與藝術水平,令民國瓷板畫再一次攀上藝術高峰,成為了景德鎮陶瓷藝術發展史上新的里程碑。

以畫入瓷的魅力不朽

瓷板畫是第一批南昌市非物質文化遺產,2008年又入選省級、國家級非物質文化遺產名錄。20世紀90年代以來,瓷板畫的市場價格便屢屢走高。綜觀近年的拍賣數據,“珠山八友”瓷板畫作品的成交額呈逐年上升態勢。

從古至今,瓷板畫之所以綿延不衰,跟它深厚的藝術魅力是分不開的。這種藝術品不僅需要繪制,還要兩次入火燒制,加之瓷的質地,易發生變形、窯裂,成功率極低,所以精品很難得。其次,以本身就具平整光潔美感的瓷板作為畫作載體,能顯出畫幅色彩鮮明、亮麗、濃烈的審美意境及獨特高雅的細膩感來,上面的構圖、線條、色彩等都不會走樣。再者,瓷板遠比紙、絹等具有更穩定的物理和化學性能,不怕潮、霉,不易變質。一旦作品完成,色彩將經久不褪、常年如新。

發展至今,瓷板畫的品種更豐富,形制更趨于多樣。在表現形式與創作手法上,不僅繼承了傳統中國畫繪畫技巧,而且還融入西方繪畫的表現形式,將油畫、水彩等運用于瓷板畫之中,更有大膽創新的藝術風格出現,如結合古彩、粉彩與新彩、琺瑯彩等,更巧妙地融合繪畫技法與陶瓷工藝,使之碰撞出更為豐富的作品。