張曉東經營為傳承護航

文:雨田 圖:受訪者提供

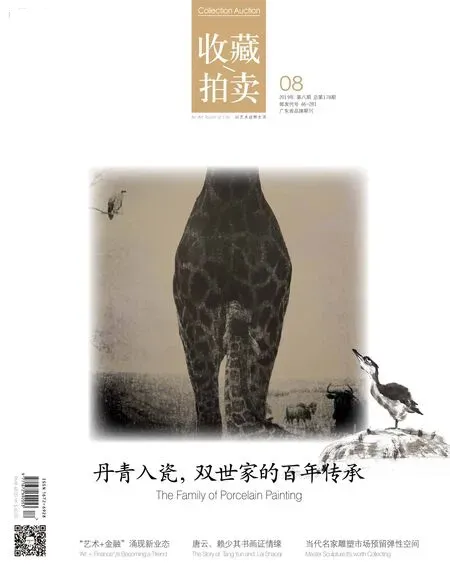

身為雙陶瓷世家的長子,張曉東不僅要傳承家族的藝術成就,還肩負著延續家族榮耀的重任。在父母這兩位大師光芒之下,如何開創出屬于自己的一番天地?這位長子的野心不止于瓷器繪畫上的潛心造詣,他還要經營藝術,重振景德鎮陶瓷產業的雄風。

勇挑經營重擔

在景德鎮,熟悉張曉東的人都知道,他不僅是省級陶瓷工藝美術大師,還是一名陶瓷企業家、陶瓷收藏家。早在1981年,他就進入輕工部陶瓷研究所從事美術設計,后考入景德鎮陶瓷職工大學,從小耳濡目染以及父母的言傳身教讓張曉東的創作之路極為平坦,他也由此深深愛上陶瓷藝術。

年輕的張曉東從未將自己的格局限定在陶瓷藝術的創作上,他想要干出一番更大的事業。1991年,張曉東應邀赴日本“SOGO”百貨商場作現場繪瓷表演,隨后留學日本,研修日語和陶藝。在留學期間,張曉東觀察到一些日本人不惜高價收藏中國陶瓷藝術品,他們的舉動讓年輕的張曉東有所警覺,如果中國當代的陶瓷藝術品大量流失國外,定價權、甚至學術話語權也自然掌握在外人手里。他意識到,中國陶瓷藝術的發展,絕不能僅僅停留在陶瓷藝術品的精工細作上,還需要商業機構的運營。中國的陶瓷藝術不缺乏精品,但缺乏包裝、經營與推廣,他下定決心要改變這種局面。在他看來,推動收藏環境的改善以及提高社會對陶瓷藝術品的認識和鑒賞水平同樣十分重要。反過來,專業的商業機構介入,也為陶瓷藝術家集中精力、排除干擾的創作培養良好的氛圍,為中國陶瓷藝術走出國門開辟方方面面的渠道。只有這樣,中國陶瓷藝術才能走上可持續發展的良性循環,重振千年雄風。

為此,張曉東歸國以后,在一位日本友人的幫助下,創辦了景東陶瓷有限公司,通過市場化的運作,幫助中國陶瓷藝術家走出去。

起初,張曉東的這一決定讓不少人為之不解。需知,張曉東原本在輕工部陶瓷研究所的工作本就是讓人艷羨的“鐵飯碗”,下海經商,不僅艱辛,還充滿未知變數。但令他欣慰的是,父親張松茂對張曉東的想法給予了大力支持,不僅把自己所有新創作的作品交給其公司代理,甚至把自己一生創作和收藏的珍品、絕品交給張曉東公司,供展出、交流,成為后來者學習、鑒賞的范本。

多年來,張曉東一直堅持藝術品的商業運作必須將商業運營與藝術創作分離,他回憶早年到日本辦展覽時,國外的機構都要求與藝術家的經紀人對接,而非藝術家本人。而當時對于剛剛起步的中國藝術品市場,藝術經紀人制度還是一片空白。在與國際接軌中產生的諸多窘況讓張曉東堅定了這一理念。即使很多人嘲笑他,身為藝術家,為何要把作品的售賣權交給別人,把錢讓給他人來賺。但張曉東不以為然,他深知,與合作伙伴分工合作,才能真正做大做強。張曉東與合作伙伴一同將家族成員的作品經營起來,持續對外進行宣傳推廣。在他們的經營下,景德鎮陶瓷繪畫的行情也持續走高,如父親張松茂的力作《三顧茅廬》系列之《風雪訪賢》在收藏市場上達到千萬元成交。

瓷上繪畫也要大眾化

為了更好地培育收藏環境和提供大眾對陶瓷藝術的鑒賞水平,張曉東還曾不惜花重金從國外購回不少瓷器珍品。從1993年開始,先后從日本、馬來西亞、新加坡等東南亞國家,中國香港、中國臺灣以及上海、北京、浙江、江西等地,投入資金近千萬元,回購了“珠山八友”和已故陶瓷美術家作品20余件。對這些回購的藏品,張曉東都視為無價珍寶,即使公司有時資金周轉不暢也絕不轉手以高價賣出。張曉東常說:“收藏者都是保管員,除了保證名家名人名作的安全外,還承擔著宣傳、弘揚陶瓷文化的重任。”

張曉東還高瞻遠矚,近年還大膽開發陶瓷珍品的文創產品。起初,他的這一決策受到周邊不少人的質疑與非議,反對者認為,將藝術品的原作開發,設計成衍生品,無疑讓藝術品價值降低,不利于景德鎮陶瓷繪畫走向高端市場。但張曉東力排眾議,發揮一面張松茂藝術大旗、二個陶瓷世家、數十位大師的優勢,設計研發的各類手繪、貼花禮品瓷,如 2012年,“水點桃花”茶杯被北京軍區指定為會議專用瓷;“望廬山瀑布”將軍罐榮獲2016中國旅游商品大賽銅獎……景東陶瓷的文創產品讓高雅的陶瓷繪畫能真正走入尋常百姓家。

如今,“松茂陶瓷工藝傳承大學”正在籌建,將吸引一大批有志于陶瓷藝術創作的年輕人。景德鎮的陶瓷繪畫藝術在未來又將迎來新生的傳承力量。

張松茂在張曉東一周歲時為其創作的頭像瓷畫,至今仍珍藏在張松茂藝術館

三顧茅廬棋子瓶,張曉東大膽開發陶瓷珍品的文創產品