“部編本”語文教科書單元導語淺析

劉思慧

一.單元導語簡介

(一)單元導語概念闡釋

顧黃初先生把語文教科書的內部結構分為四個部分,分別是知識系統、范文系統、作業系統和導學系統。導學系統在教科書中,其主要職責是協助功能,通過援引注釋等途徑,協助學生在語文學習中遇到的重難點和提示其學習探究方法,幫助教師指導學生,從而提高語文教學質量,發展學生語文學習能力。單元導語作為一個單元的開始,在導學系統中起統領全局的作用。

單元導語在概念上應分為“單元”和“導語”兩部分。“單元”更偏重對內容的介紹和解讀,“導語”則側重于語文學習的方法。從七年級上下冊的單元導語可以看出,十二個單元的單元導語均是分成兩段話來介紹以及概括。第一段是介紹本單元文章的內容主題。

(二)單元導語的作用

1.對學生的作用

學生在語文學習中,預習是學習的前提。雖然每一篇文章前面都有課前預習,且通過提問的方式來有效引導學生進行思考。但是,在學習一個單元之前,先學會看單元導語很關鍵。對未來要學習的內容建立框架和目標,有利于學生提高學生學習效率。此書的編寫中強調“整體規劃,有機滲透”,學生在學習的需有一個大的格局,把格局理念滲透到每一篇文章中,利用單元導語中的閱讀方法來閱讀并思考如何提高閱讀水平。葉圣陶在《葉圣陶語文教育論集》中提到“教是為了不教”。而單元導語則可協助學生學習,自主地運用相關知識概念進行知識能力的轉換。

2.對教師的作用

單元導語第二段第一句話均引導該單元需要學習什么閱讀方法進行閱讀。這無疑是對過去“一綱多本”模式的改善。過去,同一篇課文,不同教師會側重于不同方法。有教朗讀方法的,有教分析情節的,有教寫作的。語文教學方法的選擇會隨著教學內容而變化更新。王榮生在《聽王榮生教授評課》中寫到,如果不從教學內容的角度切入而單從教學方法著眼,就無從說明教學方法的之所以不同,也無從判斷那些教學方法的合理與否、合適與否。如《春》一課,該單元強調品味語言、欣賞精彩句段并摘抄,同時學習如何描繪景色。而在“部編本”中,是循序漸進地讓學生學會閱讀。《春》與所在單元的課文提前到課本的第一單元,且言簡意賅說明該單元需學習朗讀,重視朗讀,并學習和揣摩品味語言。“重視朗讀”,這是第一單元的重點。對于教師備課來說是具有統領大局作用。最后一句提到“注意揣摩和品味語言,體會比喻和擬人等修辭手法的表達效果。”這是教師備課的難點。重難點的分析有利于教師在備課過溝通程中與教材編寫者,理解其意圖,展開教學。

二.“部編本”單元導語的形式和內容

(一)形式

“部編本”教科書七年級上下冊的單元導語第一段均是對課文內容的概括總結。幾乎是第一句先總體概括單元文章主題,而且概括得簡單明了。如七年級上冊第二單元,第一段是這樣寫的。“親情,是人世間最普遍、最美好的情感之一。本單元課文,從不同角度抒寫了親人之間真摯動人的感情。閱讀這些課文,可以加深我們對親情的感受和理解,豐富自己的情感體驗。”第一句話首先介紹本單元的主題是親情。第二句話讓我們了解本單元文章是從不同角度用多種寫作手法寫的。老師備課的時候可注意到,《秋天的懷念》是史鐵生從兒子的角度寫與母親的日常生活;《散步》是莫懷戚從兩個角度寫的,從一個中年人的角度看母親和兒子;《金色花》是泰戈爾從兒子的角度抒發對母親的愛意;《荷花·母親》是冰心從女兒的角度懷念母親。教師在備課時,首先從單元出發,從不同作者的角度去啟發學生理解課文,豐富學生的情感體驗。

單元導語第一段最后一句表達了編寫者選這些文章的原因。編寫者通過對主題的把握和思考來讓學生打開眼界,用不同的眼光看世界。而且口吻是與教師和學生平等對話。通過平等交流,讓學生感悟。如七年級上冊第六單元,“本單元課文有童話、詩歌、神話和寓言等,都富于想象力,引人遐思,能引導我們換一種眼光來看世界。”雖然第六單元所選的文章形式多樣,但是均是同一主題,能讓學生發現,各國的想象之翼有什么異同,教師也可以通過本單元的導語理念,教導學生換一種眼光看世界,對世界更包容。不僅教給了學生考試知識,還起到了語文“育人”的作用。

(二)內容

1.單元導語的主題內容貼合生活

“部編本”教科書根據學生年齡發展把選文和選文順序稍作調整。現在七年級上下冊考慮了學生從小學來到中學,需要過渡到中學生活。因此,上冊前兩單元,閱讀教學的重點均在朗讀教學,到第三單元教學,開學將近一個月,學生已經逐漸適應中學生活后再教其他閱讀方法,這樣能提起學生學習的興趣,提到教學的效率。在學生學習的過程中,學習不至于因材料的單一而走神,無心向學。對于老師而言,在教學的過程中,能運用不同的教學方法教不同主題不同題材的文章,促進教學模式多樣化。

2.閱讀方法教學循序漸進地進行

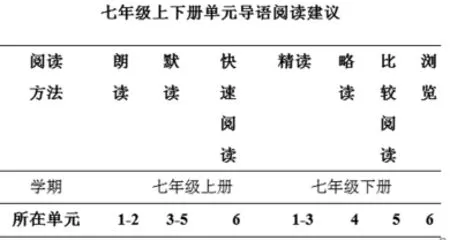

《九年義務教育全日制初級中學語文教學大綱》在“閱讀”版塊的要求中指出:“用普通話正確、流利、有感情地朗讀課文。養成默讀的習慣,并有一定的速度。”針對課標,“部編本”的單元導語中第二段第一句話均是寫出本單元的學習目標。我們可以從下圖中看出,整兩冊書如何進行閱讀順序教學。

從圖中可看出,隨著時間的推移,所學的閱讀方法要求越高。從剛開始的朗讀到默讀到快速閱讀,七年級上冊訓練了學生的閱讀速度。第一、二單元培養剛從小學升上來的學生,讓學生感悟文章,用以前小學沒有學過的朗讀方法朗讀,培養中學朗讀能力。尤其像《春》里面,很多優美句子的文章,通過運用朗讀技巧,如對文章感情基調的把握、語氣的運用、速度的掌控等,能讓身邊人感受到春意,讀出韻味。第三到五單元主要鍛煉學生默讀能力。默讀能力是每個人日常生活中經常會用到的閱讀方法。但是默讀在以往教學中會被教師有意或無意地淡化,而默讀的價值也沒有在學生身上得到體現。所以應重視默讀。對于初一學生來說,每個人都青春洋溢、活力四射,很難靜下心來,不出聲不動口地閱讀。因此,在此可以練習學生的閱讀速度,并利用筆來做筆記,養成摘錄、批注的習慣。而七年級下冊前三個單元均是學習精讀。單元導讀中,雖都是要求學習精讀,但是對精讀的要求和程度把握是不同的,也是一個循序漸進的過程。從“學習精讀”到“繼續學習精讀”最后“注重熟讀精讀”,體現了精讀從易到難到運用的過程。在精讀的基礎上,訓練略讀、比較閱讀和瀏覽,能學習到更多的閱讀方法。讓學生在日常生活中面對不同的文章,報紙、小說、期刊等能靈活準確運用各種方法來閱讀和思考。

三.“部編本”語文教科書單元導語的使用建議

(一)教師使用建議

1.與編輯者對話,把握其編寫意圖

單元導語作為導讀系統一部分,是教科書編寫者與教師交流的媒介。在單元導語中,編寫者有意識地把社會主義核心價值觀、中華優秀傳統文化滲透在每篇課文中,通過感悟文章、理解概括其中心思想,潛移默化地達到“立德樹人”的目的。

2.提高自身專業素質,因材施教,做出特色的教學

雖然不再像以往“一綱多本”,但是教師可提高自身的專業素質。做出對學生生活有用、考試有效的特色教學,這樣長此以往的堅持,能把教學提升到更高一個臺階,也能把語文的人文性與工具性兼顧,在課堂上有所體現。

(二)學生使用建議

1.正確認識教科書

樹立正確的教科書理念,不把教科書課文當課外期刊雜志閱讀。對于默讀的文章,重點學習默讀。例如學習《從百草園到三味書屋》,就應該注重如何默讀,一邊讀一邊思考。在閱讀中把握基本內容。而不是像學習《濟南的冬天》一樣,欣賞濟南冬天的風景,和把景色美讀出來。不能發生本末倒置的閱讀,提高學生對單元導語的重視。其實,初中生學習的主動性較弱,需要培養,受教師影響較大,所以學生需在教師的指導下,學習單元指導,形成良好的學習習慣和培養高效的學習思維。在學期初或者一個單元結束后花一兩分鐘介紹下一節課學習內容,并讓學生了解教科書的結構體系和編寫特點。

2.利用整個助讀系統,分析單元導語的作用

助讀系統幫助學生自行預習課文。一般情況下,教師會要求學生在講課前做自主課前預習。而課前預習作為教師課堂教授的鋪墊,是對舊知識的溫故知新,也是對新知識的了解和感悟,是語文教學不可或缺的一部分。學生預習可通過利用單元導語,從整體上了解整個單元的內容和重點。再對比具體的一課的課前預習,聯系思考。如《愛蓮說》,此篇是文言文,且課前預習是“‘銘’和‘說’都是文言文的一種文體。認真閱讀課文,參考注釋或工具書,試著自己解決疑難問題。”這是七年級下冊第四單元的文言文。學到這里,學生已經學習了一些文言文,已經累積了一些文言文基礎。因此,閱讀簡單的文言文已經可以運用略讀的方法,翻查工具書來快速閱讀。但是,一些老師生怕學生不會,還是像精讀一般,字字句句斟酌解釋。而學生也習慣老師的教法,總是依賴老師的上課教學,這對于訓練學生其他閱讀方法是弊大于利的。因此,學生需預習的時候,理解每個單元需要學習什么閱讀方法。盡量讓自己嘗試用所要求的方法閱讀,若一直都是精讀課文,則學生難以在閱讀中提升自己,思考問題。