臨沂市種植業結構調查與分析

劉振寧 吳晶瑩 霍如雪

摘 要 以臨沂市三區九縣為研究對象,對臨沂地區2008—2017年的種植業結構進行了深入調查與分析。結果表明:2008—2017年,臨沂地區糧食作物播種面積明顯下降,但是歷年總產量比較平穩。油料作物播種面積增加,總產和單產也逐年增加。煙葉、棉花播種面積和總產量表現出逐年降低的趨勢,藥材、水果種植面積和總產量穩步提升。由于種植結構的不斷調整和優化,經濟效益明顯提高。

關鍵詞 種植業;內部結構;綜合評價法;臨沂市

中圖分類號:F32 文獻標志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2019.11.062

農業是臨沂地區的主導產業,臨沂市農業發展過程與全國農業發展變化相比有共性,也有其自身特點。七十年代末期的農村改革給臨沂市農業的發展注入了活力,農產品品種增多、數量增加、經濟總量上升,促進了整個臨沂市經濟的持續增長[1]。

近年來,臨沂地區在確保糧食生產穩定增長的前提下,充分發揮資源和技術優勢,以提高農產品質量為中心,以市場需求為導向,加大宏觀調控的力度和政策引導,形成了“南糧東油西北果”的大種植業格局,培養了蔬菜和果品兩大優勢產業,逐步適應了國民經濟發展。隨著加入世界貿易組織和市場農業的發展,臨沂市的農業發展也面臨著新的機遇和嚴峻挑戰,必須盡快轉變觀念,迎接農業發展新階段的挑戰,對種植業結構進行戰略性調整[2,3]。為此,對臨沂地區2008—2017年的種植業結構進行綜合評價,明確臨沂地區種植業結構調整的必要性、可行性以及調整方向。

1 材料與方法

以臨沂市三區九縣為研究對象,聚焦種植業,在臨沂市統計年鑒數據的基礎上,通過實地調研、走訪面談和查閱資料等方法,對臨沂地區2008—2017年的種植業結構進行調查與分析。

2 結果與分析

2.1 臨沂地區2008—2017年農作物發展概況

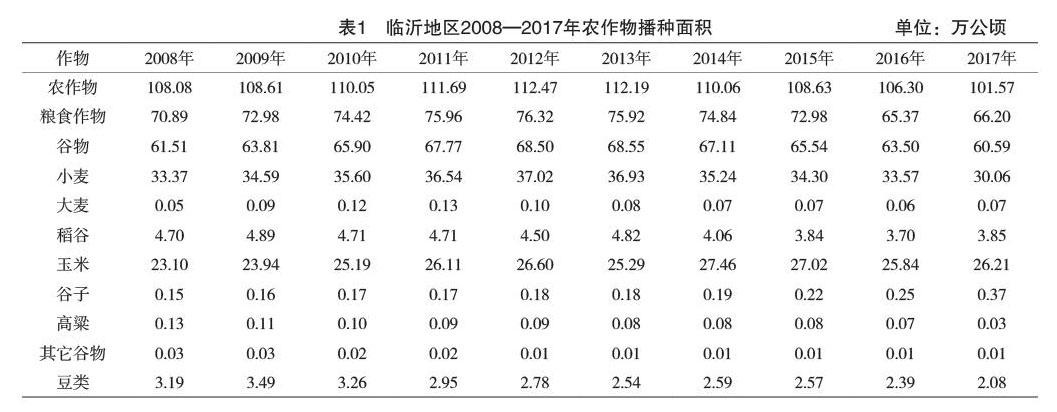

如表1所示,2008年臨沂地區農作物總播種面積為108.08萬公頃,2008—2012年逐年升高,到2012年達到112.47萬公頃,隨后又逐年降低,到2017年減少到101.57萬公頃。2008—2017年農作物總種植面積減少了約6.5萬公頃。

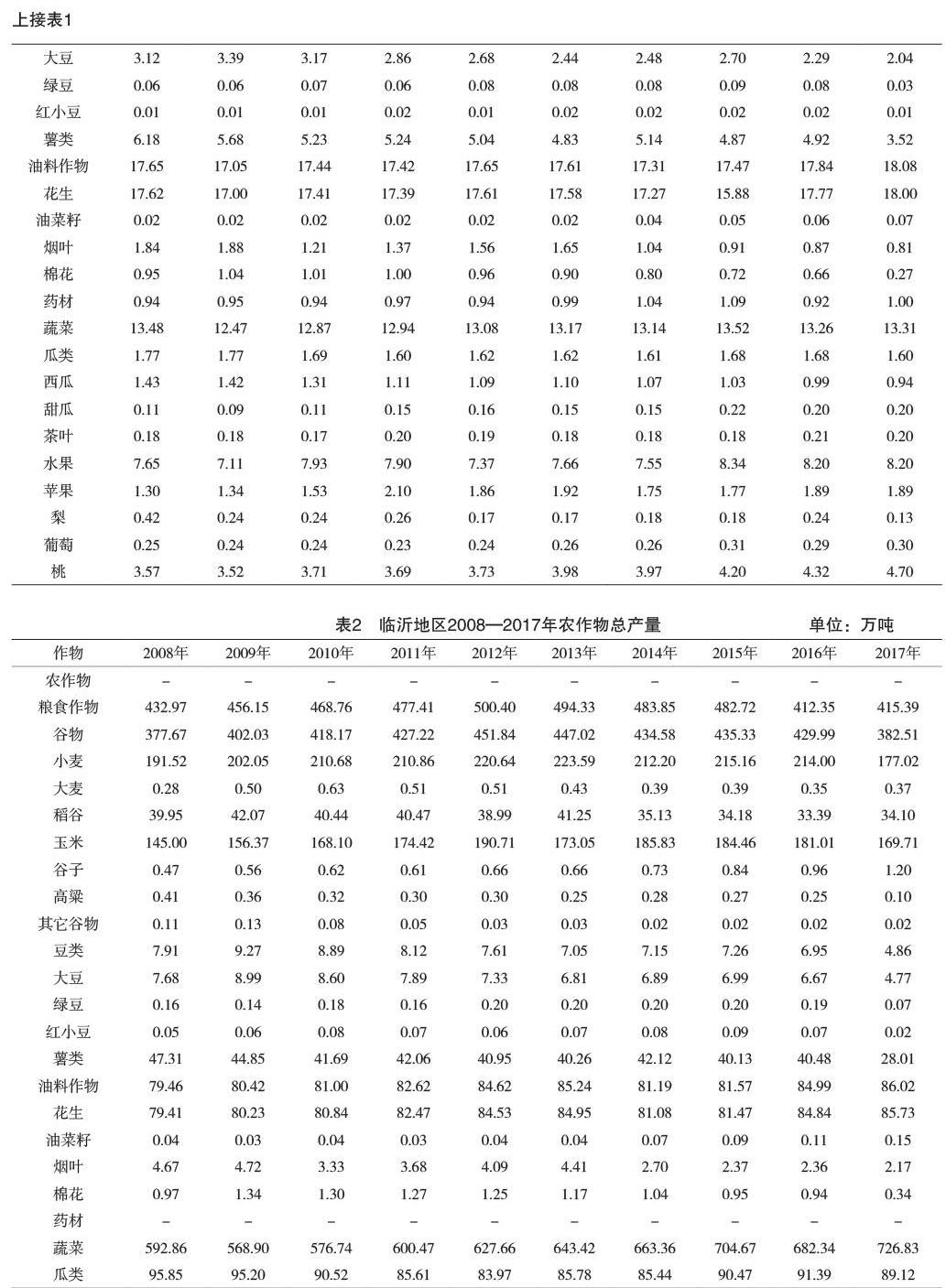

臨沂地區2008—2017年農作物總產量相關數據如表2所示。

臨沂地區2008—2017年農作物單產相關數據如表3所示。

2.1.1 糧食作物

糧食作物的播種面積由2008年的70.89萬公頃提高到2012年的76.32萬公頃,隨后糧食作物播種面積略有下降,2015年到2016年降低明顯,由72.98萬公頃降低到65.37萬公頃,降幅高達7.61萬公頃,2017年略有回升。雖然糧食作物播種面積出現了明顯下降,但是歷年總產量比較平穩,得益于逐年穩增的糧食作物單產。

糧食作物主要包括薯類、谷物和豆類三大類。其中谷物的播種面積、總產量和單產與相應的糧食作物變化趨勢一致。小麥和玉米是臨沂地區主要的谷物種類,2008—2017年小麥的播種面積都維持在30萬公頃以上,其中羅莊區在這十年增長最為明顯,沂水縣下降幅度較大,其余縣區較為穩定;玉米的播種面積維持在大約25萬公頃。從2008—2017年變化趨勢上可以看出小麥的播種面積比較平穩,但是單產出現了較大漲幅,最大漲幅約60 kg·667 m-2。而玉米的播種面積、總產量均有所增加。稻谷是第三大糧食作物,播種面積在3.70~4.89萬公頃,2008—2017年播種面積下降了約0.85萬公頃,其中蘭山區、羅莊區和沂南縣的播種面積逐年降低,直到2017年降為零。但是單產有所提高,總產量下降不明顯。谷子、高粱和大麥等谷物在臨沂地區也有一定的播種面積,其中大麥的播種面積和總產量先升高后有所降低,單產變化不明顯。稻谷的播種面積和總產量逐年增高,播種面積由2008年的0.15萬公頃提高到2017年的0.37萬公頃,總產量也由2008年的0.47萬噸提高到2017年的1.20萬噸,漲幅非常明顯。而高粱等其他谷物的播種面積和總產量表現出明顯的下降趨勢,高粱播種面積由2008年的0.13萬公頃下降到0.03萬公頃,總產量也由2008年的0.41萬噸下降到0.10萬噸。2008—2017年,豆類作物播種面積和總產量表現出了逐年下降的趨勢,播種面積下降了約1.1萬公頃,總產量下降了約3萬噸。其中大豆作為主要的豆類作物播種面積下降了約1.08萬公頃,總產量下降了約3萬噸,而綠豆和紅小豆兩種作物播種面積和總產量變化不大。薯類播種面積和總產量也表現為逐年下降趨勢,播種面積下降了約2.66萬公頃,總產量下降了約20萬噸,單產逐年穩定平緩增加。

2.1.2 油料作物

油料作物播種面積由2008年的17.65萬公頃提高到2017年的18.08萬公頃,總產量由2008年的79.46萬噸提高到2017年的86.02萬噸,單產也逐年增加,由2008年的300.17 kg·667 m-2增加到317.15 kg·667 m-2。花生是臨沂地區主要的油料作物,其表現出的變化趨勢與油料作物相似。另外,油菜籽雖然在臨沂地區不是大眾油料作物,但2008—2017年來播種面積和總產量逐年穩步增長,播種面積由2008年的0.02萬公頃增加到2017年的0.07萬公頃,總產量由2008年的0.04萬噸增加到2017年的0.15萬噸。

2.1.3 煙葉

煙葉播種面積和總產量也表現出逐年降低的趨勢,由2008年的1.84萬公頃降低到2017年的0.81萬公頃,總產量由2008年的4.67萬噸降低到2017年的2.17萬噸,其中費縣降低最明顯,由2008年的1.3萬千克/667 m2降低至4 000 kg·667 m-2。單產略有增加,大約10 kg·667 m-2。

2.1.4 棉花

棉花播種面積和總產量也表現出逐年降低的趨勢,由2008年的0.95萬公頃降低到2017年的0.27萬公頃,總產量由2008年的0.97萬噸降低到2017年的0.34萬噸,其中沂水縣降低最為明顯,由2008年的0.377噸降低到2017年的0.04萬噸。單產總體變化不大。

2.1.5 藥材

藥材在2008—2017年整體上表現出增加趨勢,大約增加了600公頃,并且各區縣漲幅均較平穩,這與當地大力發展以金銀花為代表的藥用植物有關。

2.1.6 蔬菜

蔬菜作物播種面積在2008—2017年變化不大,但是總產量逐年提高,由2008年的592.86萬噸提高到2017年的726.83萬噸,增加了大約130萬噸,其中蒼山縣增長最多,由2008年的22.03萬噸提高到2017年的31.08萬噸,其余區縣增長平穩。相應的,單產由2 933.26 kg·667 m-2提高到3 640.76 kg·667 m-2。

2.1.7 瓜類

瓜類作物雖然播種面積略有下降,由2008年的1.77萬公頃降低到2017年的1.60萬公頃,但是總產量變化不大,維持在95萬噸左右。其中,西瓜作為主要的瓜類作物,其播種面積和總產量下降比較明顯,而近幾年發展較快的甜瓜播種面積和總產量基本翻番,播種面積由2008年的0.11萬公頃提高到2017年的0.20萬公頃,總產量由2008年的5.22萬噸提高到2017年的10.63萬噸。單產增長最多的為羅莊區,由2008年的0.18萬千克/667 m2提高到2017年的0.34萬千克/667 m2,其次是平邑縣,其余區縣增長較平穩。

2.1.8 茶葉

臨沂地區雖然不是茶葉主產區,但是有一定的種植規模。2008年茶園面積為0.18萬公頃,2017年增加到0.20萬公頃,總產量也由0.12萬噸增加到0.19萬噸,茶葉單產迅速增加,由2008年的47.54 kg·667 m-2增加到2017年的63.83 kg·667 m-2,提高了大約20 kg·667 m-2。

2.1.9 水果

臨沂地區水果種植面積和總產量也穩步提升,種植面積由2008年的7.65萬公頃增加到2017年的8.20萬公頃,總產量由173.42萬噸增加到236.54萬噸,單產也表現出穩步增加的趨勢。其中桃作為臨沂地區的主要水果,種植面積由2008年的3.57萬公頃增加到2017年的4.70萬公頃,總產量由103.21萬噸增加到147.98萬噸,表現出了較強勁的發展勢頭。另外,蘋果和葡萄的種植面積和總產量也增加比較明顯,而梨的種植面積和總產量下降明顯。

2.2 臨沂地區2008—2017年農作物種植結構分析

將包括糧食作物、油料作物、煙葉、棉花、藥材、蔬菜、瓜類和其它農作物的播種面積換算成百分比,如表4所示,糧食作物、油料作物和蔬菜三類是沂蒙山區主要的農作物,歷年占農作物總播種面積的90%以上。從2008—2017年種植面積百分比比較,除了2016年外,糧食作物的播種面積均占農作物總播種面積的65%以上,保障了糧食作物的供給。油料作物是農作物中第二大作物,歷年播種面積占農作物總播種面積的15%以上,并逐年穩增,在2017年達到最高的17.8%,其中增長最多的為蒼山縣。蔬菜作物是農作物中第三大作物,歷年播種面積也逐年穩增,也在2017年達到最高的13.11%。

2.2.1 糧食作物種植結構分析

統計了包括谷物、豆類和薯類在內的三大類糧食作物播種面積,如表5所示,谷物播種面積占有絕對優勢,并且在糧食作物中的播種比例逐年提高,在2017年達到最高的91.53%。而豆類和薯類作物在糧食作物中的播種比例表現為逐年降低的趨勢。

2.2.2 谷物種植結構分析

統計了包括小麥、玉米、稻谷、谷子、高粱、大麥和其它谷物在谷物中的播種面積占比,如表6所示,小麥和玉米是沂蒙山區主要的谷物作物,其中小麥是第一大谷物,在谷物中的占比基本保持在50%以上,但是2008—2017年占比逐年略降低,由2008年的54.24%降低到2017年的49.61%。與之相反,玉米作為第二大谷物,在谷物中的占比逐年升高,由2008年的37.56%提高到2017年的43.26%,種植面積在三區九縣中呈穩步小幅增長的趨勢。

2.2.3 豆類作物種植結構分析

統計了大豆、綠豆和紅小豆三類作物在豆類作物中的播種面積占比,如表7所示,大豆是占絕對優勢的豆類作物,歷年保持95%以上的播種面積比例。在三區九縣中,除了蘭山區的播種面積在逐年增加外,其余區縣大豆的播種面積在逐年降低。另外,綠豆和紅小豆在豆類作物中的播種面積占比均表現出逐年升高的趨勢。

2.2.4 油料作物種植結構分析

統計了花生、油菜籽和芝麻三類作物在油料作物中的播種面積占比,如表8所示,油料作物中基本上主要是花生,在油料作物播種面積的占比穩定在99.5%以上,屬于油料作物中的絕對優勢作物。油菜籽和芝麻的播種面積比例非常低,但是油菜籽的播種面積比例表現出逐年升高的趨勢。

3 討論與結論

3.1 結論

本研究統計并分析了2008—2017年臨沂地區種植業結構的變化情況,小麥的播種面積表現出先升高后降低的變化趨勢,玉米的播種面積逐年升高。在保障主要農作物種植規模的前提下,花生和油菜籽兩種經濟油料作物的播種面積所占比重逐年升高,表明臨沂市種植業已經表現出糧食作物向經濟作物稍傾斜的趨勢。另外,薯類、棉花和煙葉的播種面積比重逐年降低,可能是因為這三種農作物在臨沂地區并非優勢作物、其市場競爭力較為薄弱、經濟收入不明顯導致的。相反,蔬菜、藥材和茶葉等具有較高經濟價值的作物播種面積比重也逐年升高,這與當地大力發展蔬菜、茶園和藥材密切相關。臨沂市主要糧食作物為小麥和玉米,主要經濟作物為花生、果樹和蔬菜。近年來,隨著種植結構的不斷調整和優化,臨沂地區種植業的經濟效益明顯提高。但是也存在著糧食作物播種面積偏大,經濟作物播種面積偏小,單產增加較為緩慢,特色作物分散,未形成規模等問題。

3.2 種植業結構調整的對策措施

1)大力開拓農產品市場。按照市場需求采取產權簽訂合同契約的形式,將生產與市場連接起來,讓市場來決定種植品種面積[4]。2)注重規模效應,強化質量意識,實施名牌帶動戰略[5,6]。立足臨沂市實際,緊緊抓住區位優勢、資源優勢和技術優勢,同時加大宣傳力度,擴大臨沂市農產品知名度,增強市場競爭力。3)依靠科技進步,充分發揮科技的推動作用,提高科技含量,推動產業升級,盡快在育種技術、農產品加工技術等可持續發展技術上實現突破。4)在確保糧棉油能夠有效供給的基礎上,打破以糧食生產占絕對優勢的傳統格局,重點開發選育優良專用糧如小麥、玉米,優化品種結構,建成魯西平原糧棉油與瓜菜開發生態農業區。

參考文獻:

[1] 韓繼鋒,梁仁君.臨沂市農業產業化的現狀和可持續發展對策[J].山東師范大學學報:自然科學版,2006,21(2):99-101.

[2] 曹光杰.加入WTO與臨沂市農業發展[J].世界地理研究,2001,10(3):39-43.

[3] 李玉增.加入WTO對臨沂市農業發展的影響及其對策研究[J].棗莊師專學報,2001,18(2):53-55.

[4] 劉岱.契約方式對生鮮農產品供應鏈契約穩定性的影響[J].商業經濟研究,2018,754(15):131-134.

[5] 潘運國,張連輝,于素華,等.臨沂市河東區高效品牌農業發展之路[J].中國果菜,2011,2(2):9-13.

[6] 唐洪杰.臨沂現代農業發展的問題與對策[J].安徽農業科學,2018,46(27):196-198.

(責任編輯:趙中正)