試論中西部地區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)承接新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移現(xiàn)狀

馬霞

摘 要:高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)日益成為國際、國內(nèi)及區(qū)域經(jīng)濟(jì)競爭的前沿與焦點(diǎn)。對(duì)我國中西部地區(qū)承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的客觀情況進(jìn)行深入分析,發(fā)現(xiàn)其中存在的問題,然后根據(jù)中西部地區(qū)實(shí)際,總結(jié)該區(qū)域借助國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移來推動(dòng)其高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞:中西部地區(qū);高新技術(shù)產(chǎn)業(yè);產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

文章編號(hào):1004-7026(2019)10-0027-03 ? ? ? ? 中國圖書分類號(hào):F127 ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

當(dāng)前,世界各國競相加快發(fā)展以生物、新能源、新材料、信息、航空、航天等為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)儼然成為各個(gè)國家與地區(qū)經(jīng)濟(jì)競爭的焦點(diǎn)。自20世紀(jì)80年代以來,我國實(shí)行了“863”計(jì)劃、“國家科技重點(diǎn)攻關(guān)計(jì)劃”“火炬計(jì)劃”等。十三五規(guī)劃中進(jìn)行新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)部署,將高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略的重要組成部分。通過這一系列措施的實(shí)行,我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)得到了較快發(fā)展,并取得了較大成就。現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)資料顯示,從2000—2016年,全國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入增長了15.3倍,達(dá)到了153 796億元,其中東部地區(qū)增長了13.4倍,達(dá)到了109 167.6億元,占全國的70.3%。而中部地區(qū)增長了37.1倍,達(dá)到了23 773.4億元,西部地區(qū)增長了24.7倍,達(dá)到了17 840.6億元,中西部地區(qū)合計(jì)41 614.0億元,占到全國的27.1%。雖然因中西部地區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)起步晚、基數(shù)小,其發(fā)展速度明顯高于東部地區(qū),但從規(guī)模上來看,中西部兩個(gè)地區(qū)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)卻大大落后于東部地區(qū),中西部地區(qū)顯然在我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中處于落后地位。

選取中西部18個(gè)省(市、自治區(qū))作為次發(fā)達(dá)地區(qū)的代表,根據(jù)實(shí)際,探尋其外向型發(fā)展道路,就如何有效利用外資引進(jìn)高科技、高質(zhì)量產(chǎn)業(yè),進(jìn)而引導(dǎo)地區(qū)產(chǎn)業(yè)綠色升級(jí),助力中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)跨越轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)行分析,以期為我國次發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供可供參考的樣本。

1 ?中西部地區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)承接新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的概況

1.1 ?中西部地區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)引進(jìn)FDI的規(guī)模分析

自我國改革開放來,外商直接投資(FDI)作為中西部地區(qū)承接新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要方式之一,引進(jìn)規(guī)模越來越大,對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到了重要的促進(jìn)作用。作為影響區(qū)域發(fā)展的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)——高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),在外資引進(jìn)的規(guī)模上呈現(xiàn)出一定特點(diǎn)。

從表1中的數(shù)據(jù)可以看出,自2000年以來,中西部地區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中外資企業(yè)的總產(chǎn)值呈快速上升趨勢(shì),2016年主營業(yè)務(wù)收入為3 848.4億元,約是2000年總產(chǎn)值的28倍。但近年受全球經(jīng)濟(jì)不景氣影響,出現(xiàn)明顯波動(dòng)。而外資的引入不僅增加了地區(qū)就業(yè),也帶動(dòng)了地區(qū)相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的出口。2016年外資企業(yè)增至387家,約是2000年的2.1倍,從業(yè)人員年平均數(shù)增為266 076人,約是2000年的6.6倍,出口交貨值也提升到2 065.1億元,約是2000年的140.4倍。

1.2 ?中西部地區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)FDI的地區(qū)分布狀況

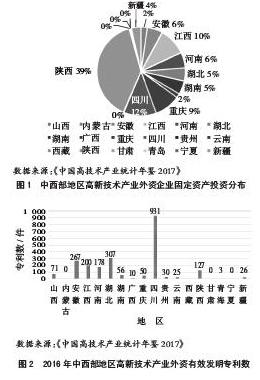

對(duì)于中西部地區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)外商投資地區(qū)發(fā)展的分析,主要是從各地區(qū)外資企業(yè)對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額進(jìn)行比較。從圖1可以更直觀地看到,2016年中西部地區(qū)外商投資企業(yè)對(duì)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資主要分布在陜西、四川、江西、重慶、安徽、河南、湖南、湖北、新疆等省(市、自治區(qū))。其中,陜西FDI最多,為168.50億元,占中西部地區(qū)總值的39%;其次是四川,51.37億元,占比12%,僅此兩省的FDI就占到中西部地區(qū)總值的一半以上。以上提及的9個(gè)地區(qū)的FDI共占中西部地區(qū)的96%,也就是說其他9個(gè)地區(qū)的FDI相對(duì)匱乏,只占到整體的4%。

1.3 ?中西部地區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)FDI轉(zhuǎn)化情況

對(duì)于中西部地區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)外資轉(zhuǎn)化情況,主要是從中西部各外資企業(yè)有效發(fā)明專利數(shù)進(jìn)行比較。如圖2所示,2016年中西部地區(qū)18個(gè)省(市、自治區(qū)),高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)外資企業(yè)有效發(fā)明專利合計(jì)2 281件。其中,四川最多,達(dá)到931件,后面依次是湖北307件、安徽267件、江西200件、河南178件、陜西127件、山西71件、湖南56件、重慶50件,這9個(gè)地區(qū)合計(jì)2 187件,約占整個(gè)中西部地區(qū)的96%,而其他9個(gè)地區(qū)都低于50件,在整個(gè)區(qū)域占比不足5%。

2 ?存在的問題

2.1 ?中西部地區(qū)在制定承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策上有一定的盲目性

中西部地區(qū)因歷史、地理及自然等方面的先天不足,經(jīng)濟(jì)和科技長期處于全國的落后水平,若單存依靠內(nèi)部積累來實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長,顯然無法滿足當(dāng)今社會(huì)的快速發(fā)展。恰逢國際經(jīng)濟(jì)調(diào)整,為中西部各省(市、自治區(qū))通過承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)快速增長提供了契機(jī)。基于此,中西部地區(qū)各級(jí)政府積極出臺(tái)政策來吸引外國資金與技術(shù)。但因?qū)M承接產(chǎn)業(yè)的評(píng)價(jià)缺乏科學(xué)性和系統(tǒng)性的論證,準(zhǔn)入規(guī)則不健全,忽視自身承接基礎(chǔ)和配套產(chǎn)業(yè)承接能力,盲目引資現(xiàn)象嚴(yán)重[1]。

2.2 ?承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的外部環(huán)境還有待完善

外部環(huán)境是順利承接新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的基礎(chǔ)保障之一。2016年,東部地區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)擁有外資企業(yè)3 521家,占到全國的88.1%,而中西部地區(qū)的外資企業(yè)數(shù)為387個(gè),只占全國的9.7%,在全國處于落后水平。主要原因是中西部地區(qū)的外部環(huán)境建設(shè)還無法支撐所承接的新興產(chǎn)業(yè)。具體表現(xiàn)在:基礎(chǔ)硬件設(shè)施不足,與硬件設(shè)施相配套的服務(wù)、文化、制度等軟件設(shè)施也比較匱乏,另外資本投資制度也不完善。

2.3 ?中西部地區(qū)區(qū)域發(fā)展不均衡

區(qū)域間協(xié)調(diào)發(fā)展,有助于區(qū)域間合作,發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì),從而有效推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。從中西部各地區(qū)實(shí)際情況來看,2016年各省(市、自治區(qū))高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的FDI分布嚴(yán)重失衡,陜西、四川等9個(gè)地區(qū)的FDI占到整體的96%,而安徽、廣西等9個(gè)地區(qū)的FDI只占到整體的4%。中西部各地區(qū)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)FDI發(fā)展明顯不均衡,不利于地區(qū)間相互協(xié)作,無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì),并成為制約中西部地區(qū)進(jìn)一步承接新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要因素[2]。

2.4 ?企業(yè)承接能力不足

外資技術(shù)外溢后能否有效吸收,主要取決于我國企業(yè)的自身技術(shù)水平。2016年,東部地區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)外資的有效發(fā)明專利數(shù)為33 553件,占到了全國的92.6%,而中西部地區(qū)為2 281件,僅占全國的6.3%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于東部地區(qū)。主要是因?yàn)橹形鞑康貐^(qū)嚴(yán)重缺乏高尖技術(shù)人才,缺乏自主創(chuàng)新能力,企業(yè)自身科技實(shí)力與跨國公司投資項(xiàng)目的技術(shù)水平差距過大,對(duì)引進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)無法有效吸收轉(zhuǎn)化,從而導(dǎo)致外資項(xiàng)目技術(shù)外溢的吸收和利用效應(yīng)不明顯。

3 ?發(fā)展建議

3.1 ?政府的引導(dǎo)作用要進(jìn)一步制度化、科學(xué)化

通常政府都會(huì)為重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展制定規(guī)劃,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中西部各地區(qū)政府在制定符合其實(shí)際的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和專項(xiàng)計(jì)劃過程中也做了許多工作,但是目標(biāo)不明確、發(fā)展領(lǐng)域大而全的問題普遍存在。

對(duì)于仍處于發(fā)展初期的中西部地區(qū)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)而言,政府要做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,綜合考慮本區(qū)域的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、科技進(jìn)步綜合實(shí)力、產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)、科技人才水平以及R&D投入能力等因素,要突出重點(diǎn),切忌普遍撒網(wǎng)。建議今后政府在制定中西部各地區(qū)高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃時(shí),在充分考慮國家級(jí)規(guī)劃領(lǐng)域和行業(yè)的基礎(chǔ)上,充分進(jìn)行科學(xué)論證,集中選擇最適合本區(qū)域發(fā)展的行業(yè),不要貪多求全,加大投入,確保重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域能夠得到充分的支持,進(jìn)而快速成長,具備一定自主研發(fā)和創(chuàng)新能力。

3.2 ?加大基礎(chǔ)設(shè)施及軟環(huán)境的建設(shè)力度

中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)之所以落后于全國發(fā)展水平,最大的制約因素就是硬環(huán)境和軟環(huán)境條件差。硬環(huán)境,也就是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),是有效承接新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的基本保障,所以各級(jí)政府要加大基礎(chǔ)設(shè)施的投資,不斷完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境。軟環(huán)境的好壞影響著外資的引進(jìn)與吸收,各級(jí)政府必須逐步完善法律法規(guī),建立健全運(yùn)行機(jī)制,為新興產(chǎn)業(yè)的承接提供必要的“土壤”,促進(jìn)外資的吸收與轉(zhuǎn)化,使外國投資者獲取預(yù)期收益,從而有助于吸引更多的外來資金和技術(shù),促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.3 ?加強(qiáng)區(qū)域協(xié)作,共建承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)

中西部地區(qū)要想規(guī)模經(jīng)濟(jì),須深化地區(qū)區(qū)域合作,從而有效推動(dòng)各地區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的均衡發(fā)展。加強(qiáng)中西部地區(qū)間的合作,首先要摒棄過去各自為陣、以鄰為壑的舊有發(fā)展模式,勇于打破地區(qū)封鎖和行政壁壘,實(shí)現(xiàn)資源要素在區(qū)域內(nèi)自由流動(dòng)。各地區(qū)依據(jù)自身優(yōu)勢(shì),選擇特色領(lǐng)域,共建承接新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū),從而有效提高整個(gè)區(qū)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平。

3.4 ?提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力

內(nèi)地企業(yè)是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主體,其自主創(chuàng)新能力決定了承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的高度,并直接影響其對(duì)引進(jìn)科技成果的吸收轉(zhuǎn)化成效。中西部地區(qū)要想有效承接國際新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,必須提高內(nèi)地企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。

首先,營造有利于企業(yè)自主創(chuàng)新的外部環(huán)境。中西部地區(qū)各級(jí)政府要建立公平、公正的市場秩序,確保高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。

其次,加大科研投資力度。目前,絕大部分中西部地區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)剛剛起步,該產(chǎn)業(yè)具有高技術(shù)產(chǎn)業(yè)特征,其技術(shù)研發(fā)成本高,回收周期長,投資風(fēng)險(xiǎn)大,政府需要建立專項(xiàng)基金,支持高新技術(shù)企業(yè)對(duì)關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)。

再者,重視培育高尖技術(shù)人才。發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),人才是關(guān)鍵。中西部地區(qū)高新技術(shù)企業(yè)承接能力之所以不足,高尖技術(shù)人才短缺是主要制約因素之一。各級(jí)政府需建立健全人才培養(yǎng)機(jī)制,為中西部地區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供人力支持。

參考文獻(xiàn):

[1]楊枝茂.產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移文獻(xiàn)綜述[J].現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息,2019(4):1-2.

[2]涂平,趙唯為,梁娟珠.集聚擴(kuò)散視角下福建省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)時(shí)空轉(zhuǎn)移及其影響因子分析[J].華僑大學(xué)學(xué)報(bào)(自然

科學(xué)版),2019,40(2):257-263.