《印度阿育吠陀藥典》所載169味單味藥的介紹Δ

孫銘,賈敏如,王張,鄺婷婷,張藝,曾勇

(1.成都中醫藥大學藥學院,成都611137;2.成都中醫藥大學印度傳統醫藥研究所,成都 611137;3.成都中醫藥大學民族醫藥學院,成都 611137)

印度的傳統醫學體系包括阿育吠陀(阿輸吠陀、Ayurveda)、瑜伽(Yoga)、尤納尼(Unani)、錫達(Siddha)、自然療法(Naturopathy)、順勢療法(Homoeopathy)等。其中,阿育吠陀起源于公元前3000年前后,是印度傳統醫學的主要組成部分,至今仍在南亞諸國的醫療保健事業中發揮重要作用[1]。印度政府(1990-2008年)出版的《印度阿育吠陀藥典》(The Ayurvedic Pharmacopoeia of India)[2]共分兩部,第一部7卷,收載單味藥540味;第二部2卷,收載成方制劑101個。第一部中單味藥記載的體例有藥名(梵語名)、其后附有英文的藥用部位、藥材來源(藥材拉丁學名、分布、海拔、采收加工方式)、藥材別名(用15種語言表達,有些缺少幾種語言)、藥材的顯微描述、藥材的鑒定、含量測定、成分、特性和作用、主要的成方制劑、治療用途、劑量等。

前期,本團隊已發表過《<印度阿育吠陀藥典>所載藥物與中國相應傳統藥物的比較》的系列文章(上[3]、下[4]、續[5]、續三[6])。4篇文章重點介紹了三部分內容:第一,該藥典編寫內容的體例和特點,以及第一部7卷的單味藥概況、編寫要求及特點分析;第二,對前5卷單味藥與我國有分布和藥用的相應傳統藥物進行主治(療效)項的比較,同時指出這些藥物在我國的分布地域;第三,介紹了第Ⅵ卷(合計101味單味藥)中的58味單味藥和第Ⅶ卷(合計21味單味藥)中的15味單味藥情況。上述4篇文章總共介紹了全部7卷的371味單味藥,且均為在我國“有分布且有藥用”和“雖無分布但有藥用”者,而剩余的169味單味藥,其絕大多數在我國沒有藥用記載,但在印度阿育吠陀中應用廣泛,其情況尚未在我國公開介紹過。分析研究剩余169味單味藥的特點,不僅有利于我國學者了解《印度阿育吠陀藥典》的全貌,更重要的是可為在“一帶一路”倡議下開展中藥材貿易和新藥源開發提供技術支撐。

1 資料與方法

1.1 單味藥分布的卷次

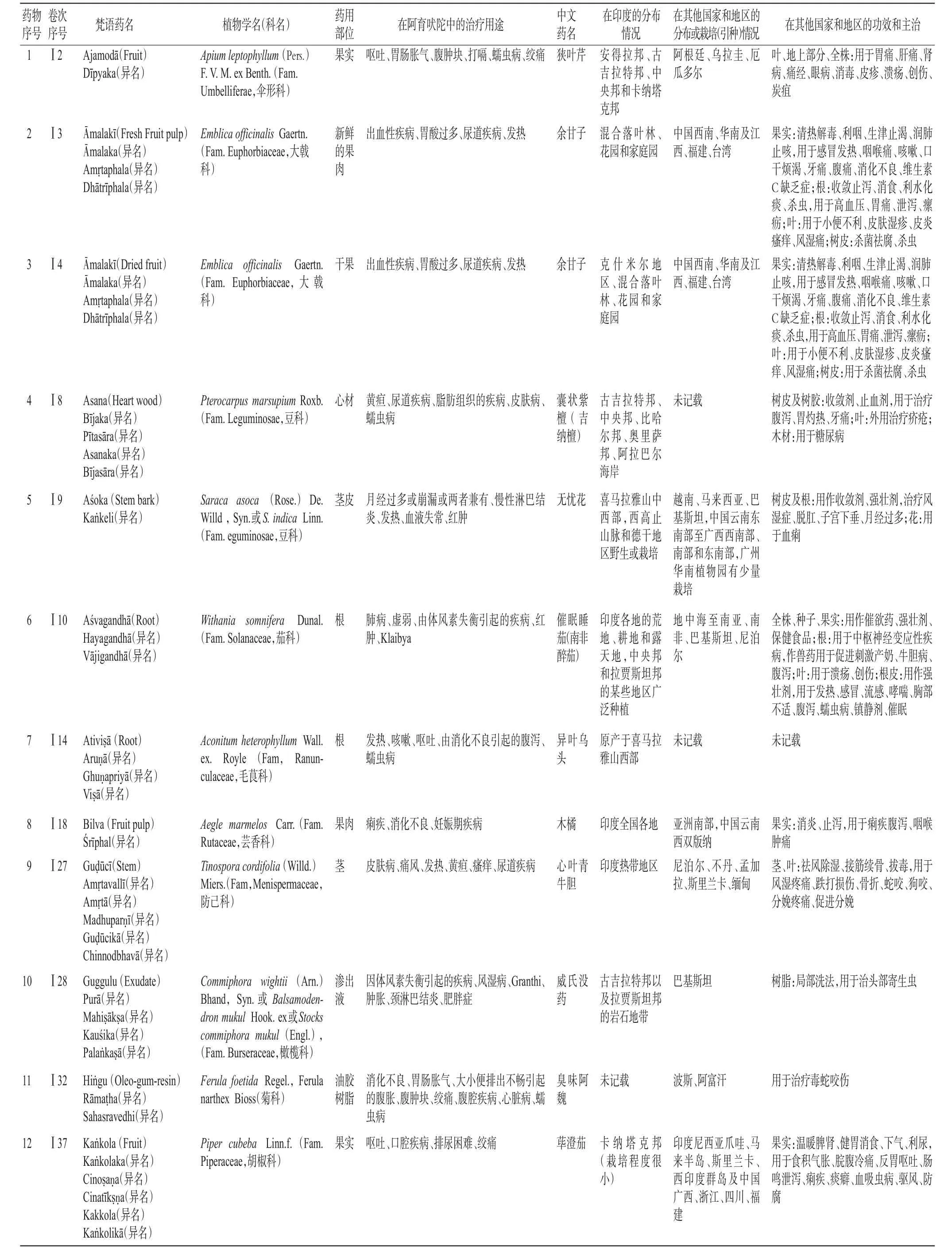

本文涉及的169味單味藥在《印度阿育吠陀藥典》中分布的卷次信息詳見表1。

表1 169味單味藥在《印度阿育吠陀藥典》中分布的卷次信息Tab 1 Volume information of 169 single-flavored drugs in The Ayurvedic Pharmacopoeia of Indian

1.2 數據挖掘

本文挖掘《印度阿育吠陀藥典》中本團隊已發表的前4篇文章未收錄和分析的169味單味藥,制作169味單味藥的信息介紹表,涉及梵語藥名、植物學名(科名)、中文藥名、藥用部位、在阿育吠陀中的治療用途、在印度的分布情況、在我國及其他國家和地區的分布或栽培(引種)及治療病種。采用Excel簡單統計分析單味藥的分布情況、科名特點、藥用部位、主治特點等信息(但還有14味單味藥的梵文藥名未能翻譯出中文藥名)。

對比前4篇文章,本文添加了梵語藥名的異名。各藥在阿育吠陀中的治療用途是根據《印度阿育吠陀藥典》中的英文注釋進行漢譯的。在其他國家和地區的分布或栽培(引種)和在其他國家和地區的主要治療病種是結合《世界藥用植物速查辭典》[7]進行漢譯的。

2 結果與分析

2.1 《印度阿育吠陀藥典》所載169味單味藥情況

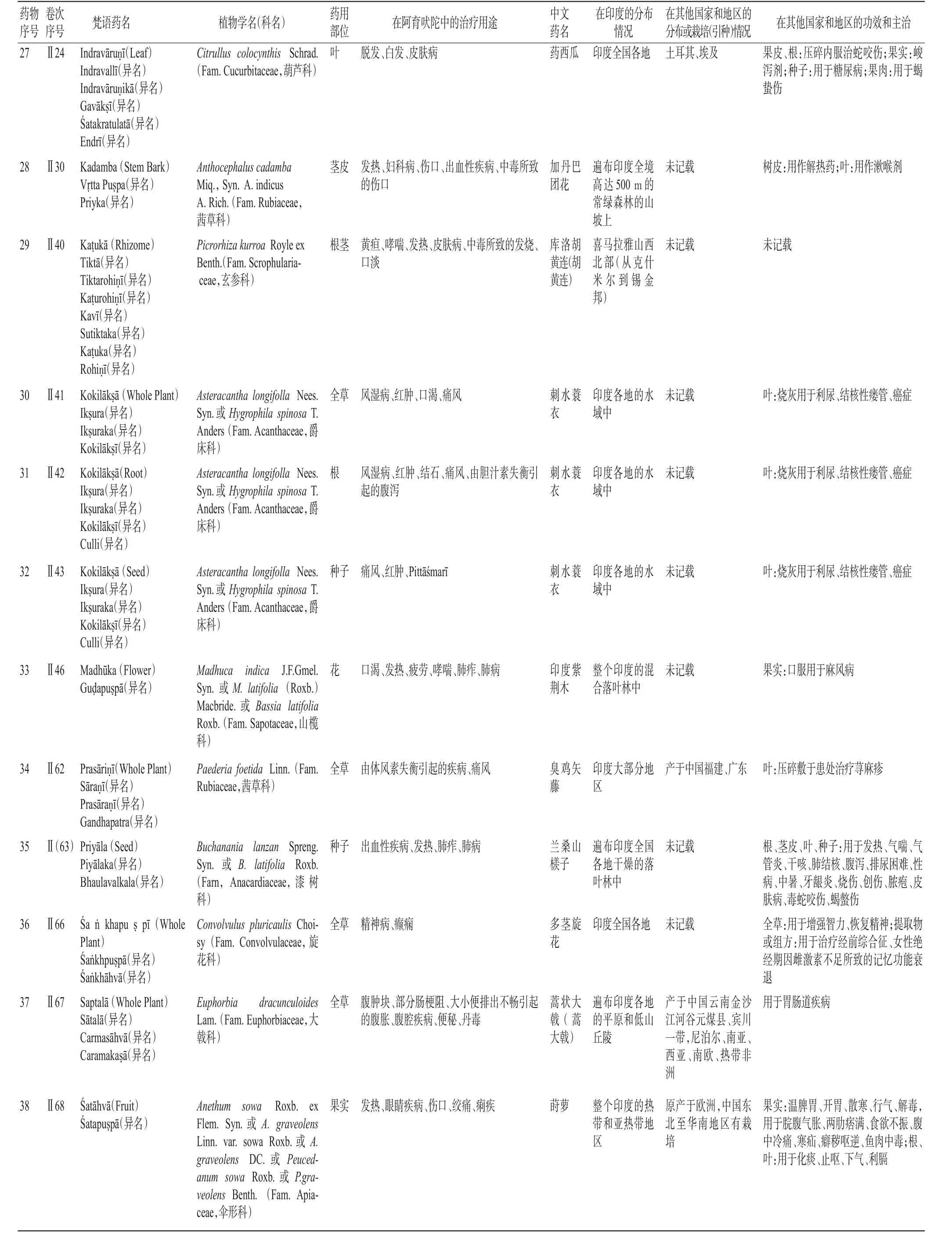

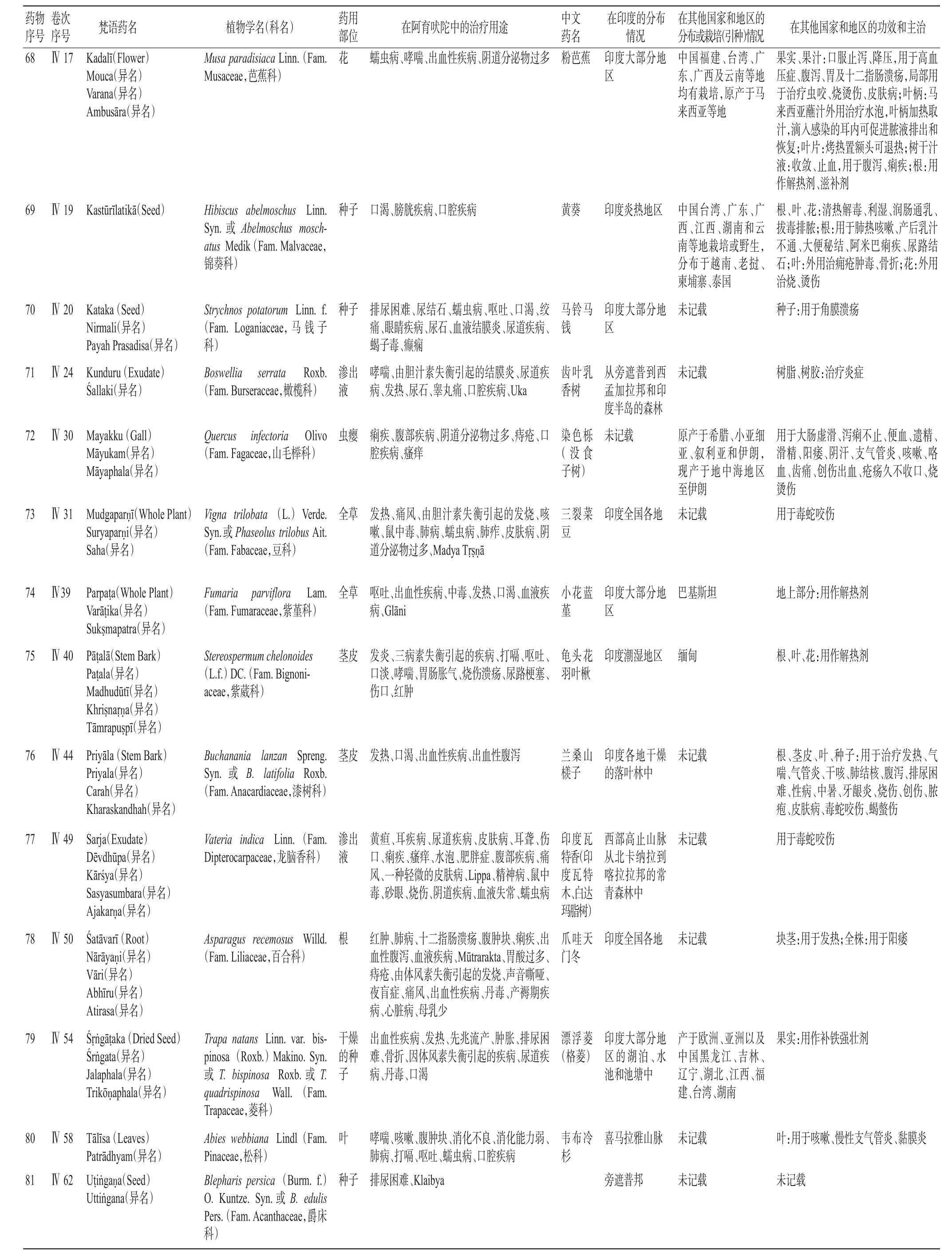

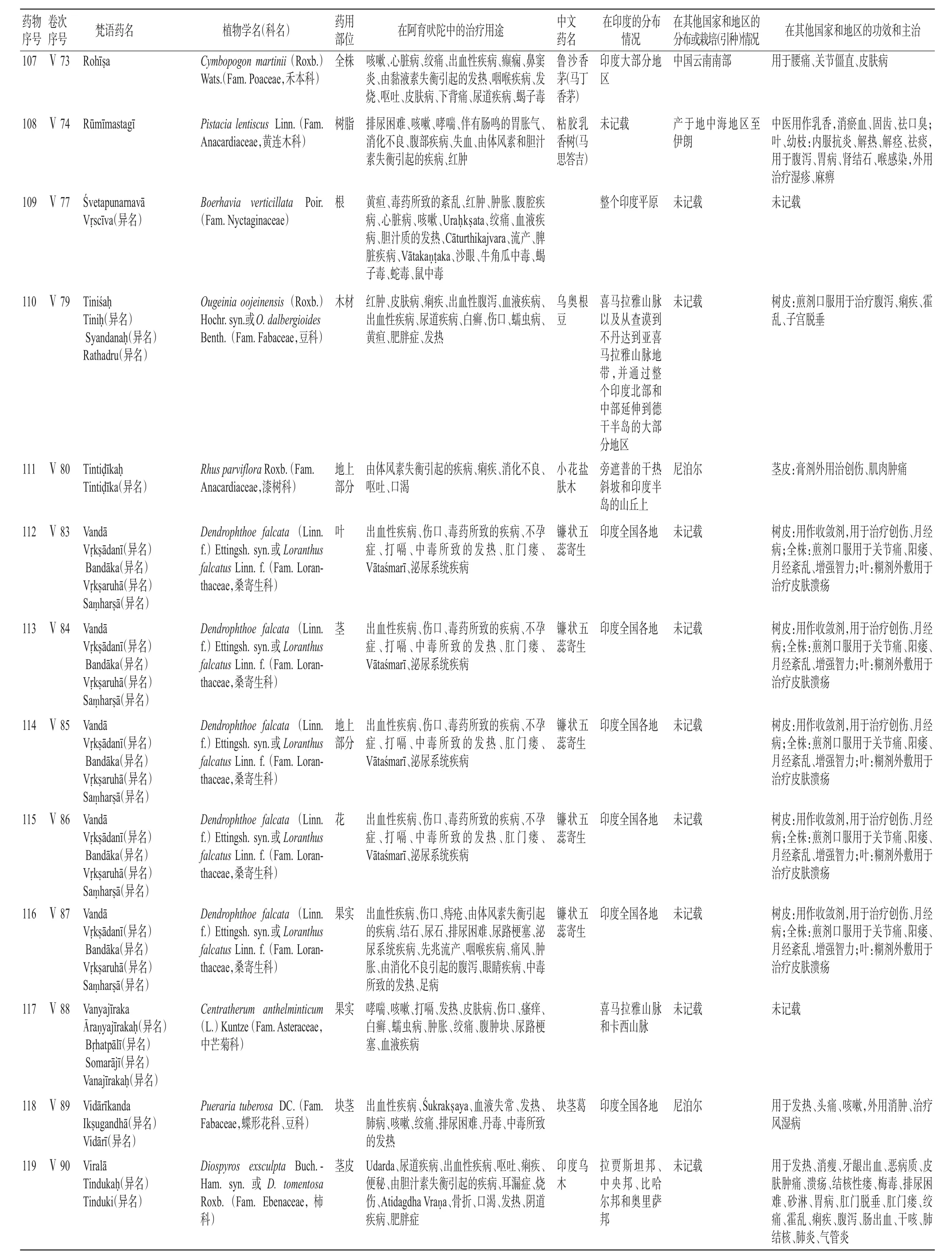

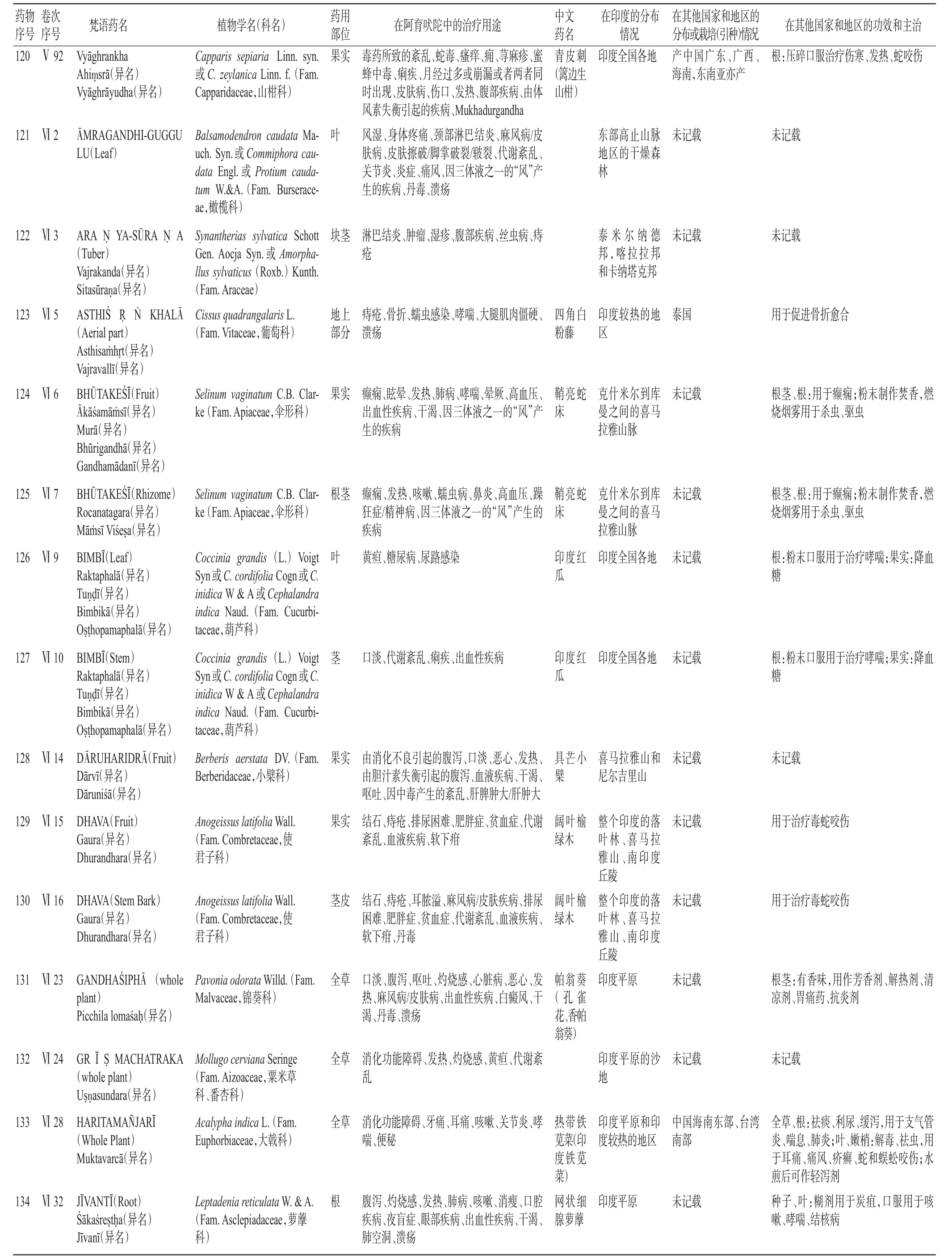

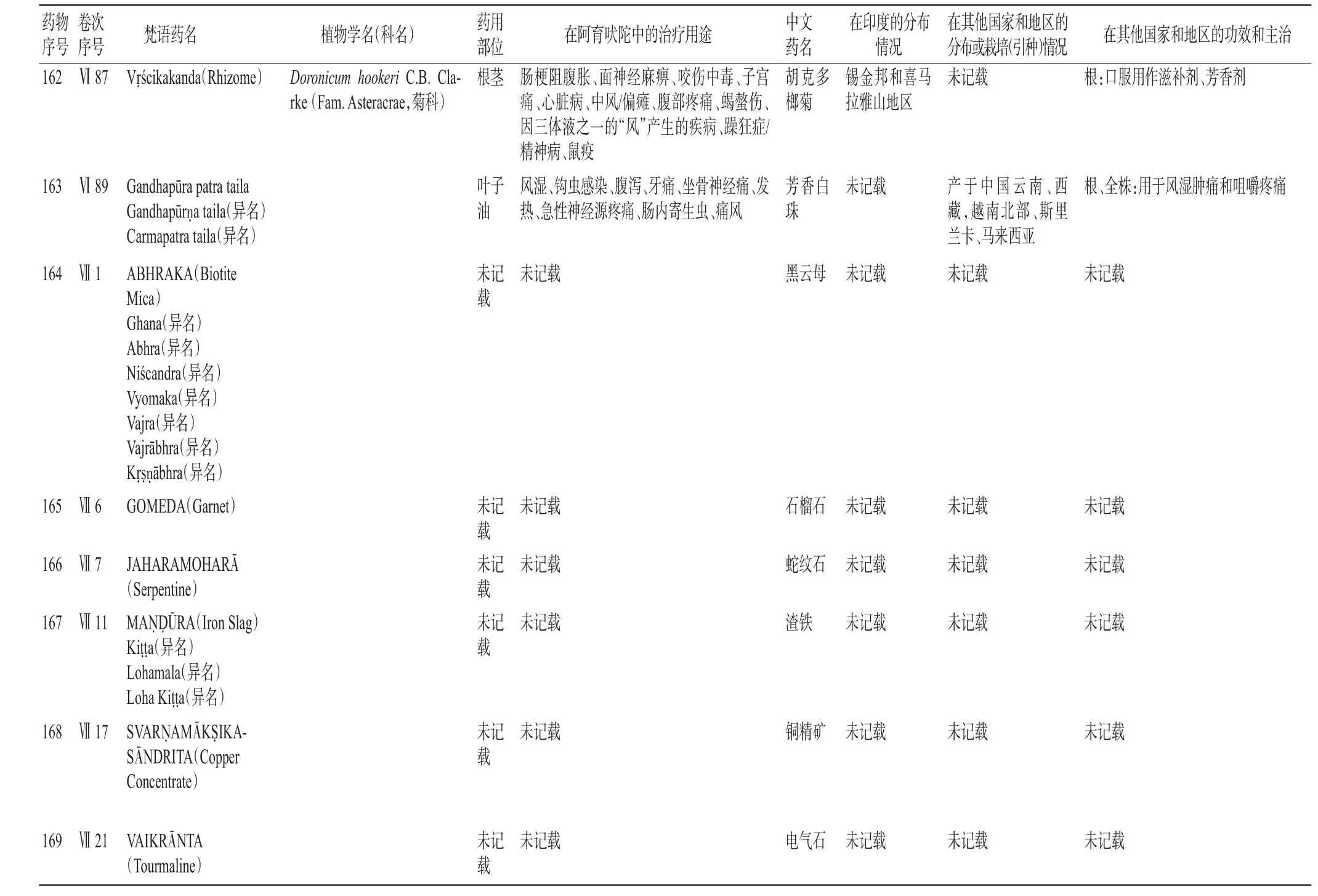

《印度阿育吠陀藥典》所載169味單味藥基本信息詳見表2(表中未能翻譯出的梵語病名以梵文展示)。

2.2 藥材分布情況

2.2.1 在印度的分布情況 在169味單味藥中,有30味藥(占比17.75%)在印度各地均有分布,分別是木橘、孟加拉榕、印度充菝葜、阿江欖仁樹、藥西瓜、加丹巴團花、刺水蓑衣、多莖旋花、塊莖葛、癢疹黎豆、印度紅瓜、印緬榆、粉芭蕉、海椰子、馬鈴馬錢、三裂菜豆、小花藍堇、爪哇天門冬、漂浮菱、總苞刺癢藤、美麗銀背藤、卡里玉蕊、綿毛白花莧、魯沙香茅、鐮狀五蕊寄生、青皮刺、腋生熱帶龍膽、安邦鞘蕊花、雪大戟、椑柿;有116味單味藥(占比68.64%)在印度有分布(含引種或載培)和藥用,如木橘、孟加拉榕、印度充菝葜等;有51味單味藥(占比30.18%)僅在印度有分布,即印度充菝葜、阿江欖仁樹、加丹巴團花、刺水蓑衣、多莖旋花、癢疹黎豆、印度紅瓜、馬鈴馬錢、三裂菜豆、爪哇天門冬、總苞刺癢藤、綿毛白花莧、鐮狀五蕊寄生、雪大戟、頭狀繡球防風、異葉烏頭、珠光梅衣、韋布冷杉、錫蘭鴨嘴花、灰綠葉當歸、烏奧根豆、鞘亮蛇床、具芒小檗、闊葉榆綠木、胡克多榔菊、帕翁葵、網狀細腺蘿藦、具苞馬兜鈴、印度馬兜鈴、囊狀紫檀、孟加拉甘蔗、木核棗、印度烏木、印度瓦特香、思韋茨省藤、馬拉巴廣防風、堅扁擔桿、印度省藤、齒葉乳香樹、地生珊瑚果、芒果姜、披針闊苞菊、蘭桑山檨子、膠梔子、糙蘇大青、瓜葉菊牧豆樹、香羽葉楸、印度紫荊木、聚花榕、阿諾榕、中亞秦艽[9];在印度有使用但沒有分布的單味藥有10味(占比0.06%),分別為庫洛胡黃連、芳香白珠、蒜、長苞香蒲、蒔蘿、粘膠乳香樹、南歐派利吞草、臭味阿魏、染色櫟、酸葉下珠[10]。

表2《印度阿育吠陀藥典》所載169味單味藥信息表Tab 2 169 single-flavored drugs'information table in The Ayurvedic Pharmacopoeia of Indian

續表2Continued tab 2

續表2Continued tab 2

續表2Continued tab 2

續表2Continued tab 2

續表2Continued tab 2

續表2Continued tab 2

續表2Continued tab 2

續表2Continued tab 2

續表2Continued tab 2

續表2Continued tab 2

續表2Continued tab 2

2.2.2 在中國的分布情況 云南、廣東、廣西、福建等省(區)是種植和使用阿育吠陀單味藥較多的幾個省份。在我國有使用且有分布的藥材有21味(占比12.43%),分別為小豆蔻、印度藨草、木橘、余甘子、蒿大戟、粉芭蕉、對葉榕、高樗、蒜、黃葵、大麥、長苞香蒲、無憂花、臭雞矢藤、蒔蘿、美麗銀背藤、林投、蓽澄茄、漂浮菱、娑羅雙樹、水蒜芥。在我國沒有使用但有分布的藥材有10味(占比5.92%),分別為多刺山黃皮、珠子草、紐子花、青皮刺、印度鐵莧菜、吉粟草、沙梨木、魯沙香茅、大果藤黃、芳香白珠。在我國有使用但沒有分布的藥材只有1味(占比0.01%),即庫洛胡黃連。

在上述我國有使用或分布的32味單味藥(占比18.93%)中,有5味(占比0.03%)在印度沒有分布,即庫洛胡黃連、芳香白珠、蒜、長苞香蒲、蒔蘿。

2.2.3 在世界其他國家的分布情況 斯里蘭卡、越南、馬來西亞等國是種植和使用阿育吠陀單味藥較多的幾個國家。在世界上其他國家有分布的藥材有62味(占比0.37%),其中有5味單味藥(占比0.03%)在印度和我國均沒有分布,即粘膠乳香樹、南歐派利吞草、臭味阿魏、染色櫟、酸葉下珠。

2.3 科名分類及其在不同氣候帶的分布特點

2.3.1 科名分類統計 169味單味藥的原植物,大多來源于大戟科、豆科、傘形科、菊科、茜草科、桑科、爵床科、禾本科、橄欖科、含羞草科、旋花科、葫蘆科、唇形科、百合科、棕櫚科和紫葳科等。

2.3.2 氣候帶分布特點 169味單味藥中的藥味大都分布于熱帶和亞熱帶地區,部分分布于寒溫帶地區、寒帶地區。

2.4 藥用部位特點

2.4.1 在印度的使用情況 阿育吠陀使用根及根莖類藥材較多。根及根莖類藥材71味,果實及種子類藥材35味,全草類藥材26味,樹脂類藥材8味,花類藥材5味,莖木類藥材4味,葉類藥材3味,藻、菌、地衣類藥材1味,植物藥中其他類藥材(蟲癭)1味。

2.4.2 在世界其他國家的使用情況 根及根莖類藥材48味,果實及種子類藥材44味,葉類藥材38味,全草類藥材24味,皮類藥材20味,莖木類藥材11味,花類藥材6味,樹脂類藥材5味,藻、菌、地衣類藥材1味。

2.5 主治特點

169味阿育吠陀單味藥的主治共涉及20個系統的疾病。常見的疾病類別及頻率依次為消化系統疾病(16.08%)、呼吸系統疾病(15.91%)、“癥狀、體征和臨床與實驗室異常所見,不可歸類在他處者”(13.83%)、皮膚和皮下組織疾病(11.91%)、泌尿生殖系統疾病(7.69%)、血液疾病(6.33%)等。大部分印度人是素食主義者,并且吃飯習慣于用手抓飯[8],除此之外,印度人還吃咖喱、生洋蔥、喝生水,這種飲食習慣和行為對消化系統有一定的負擔。

169味阿育吠陀單味藥主治的特色疾病有體風素失衡引起的疾病、間歇熱、黏液素失衡引起的疾病、三病素失衡引起的疾病[9]、Vāta?marī等疾病。難治性疾病有肺痄、肺空洞、口渴、惡病質、靜脈竇、藏毛竇、排尿困難、出血性疾病、痛風、風濕病、肥胖癥、糖尿病、癱瘓、偏癱、鬼病、禿頭癥、精神病、腫瘤等疾病。其中,治療腫瘤的單味藥有歐洲紅豆杉和Synantherias sylvaticaSchott Gen.Aocja Syn.和Amorphallus sylvaticus(Roxb.) Kunth.(Fam.Araceae)。主治的分類統計結果見表3。

表3 主治的分類統計Tab 3 Classification of major functions of drug

3 討論

中印傳統醫學交流具有悠久的歷史,以唐為盛,且佛教在其中扮演了重要角色。兩晉南北朝以后,阿育吠陀開始對中醫學產生影響,如佛學講究“四大學說”,即地、水、火、風四大致病因素,被《千金方》(唐·孫思邈)收載。《天竺經論眼》中的金針拔障術促進了中醫眼科的發展。中醫學也曾隨著僧侶往來而傳入印度。據《南海寄歸內法傳》記載:“義凈曾向印度人介紹脈學、針灸學、本草學等,中國向印度輸出人參、茯苓、附子等‘神州上藥'”[10]。阿育吠陀對藏醫學和蒙醫學理論體系的形成和發展產生了重要影響,其中以《八支心要本集》[11]的影響尤巨。早在公元8世紀后期,《八支心要本集》就被譯成藏文《八支精要》。隨著藏蒙醫學的交流,公元17世紀又被譯成蒙文《醫經八支》,其后還有《醫經八支自注》《醫經八支釋義月光明經》等注釋類著作亦被翻譯為藏、蒙文[12]。

本文挖掘了《印度阿育吠陀藥典》所載169味單味藥的主治特點和分布情況,有利于拓展新藥源和新的適應證。在169味單味藥中,有17.75%的藥味在印度各地都有分布,我國有分布和使用的藥味占12.43%,我國醫學工作者可以挖掘這些藥味在我國沒有應用的主治,增加新的治療病種,如在消化系統疾病和呼吸系統疾病的治療方面可以從中得到啟示;我國有分布但無使用的藥味占5.92%,研究其主治可開發新的疾病治療藥物,并且還可以免去進口入關手續辦理的麻煩。

在《印度阿育吠陀藥典》中的多數藥味分布于熱帶和亞熱帶。因印度全境炎熱,大部分屬于熱帶季風氣候,《印度阿育吠陀藥典》使用的單味藥也多分布于熱帶和亞熱帶地區,分布于我國云南、廣東、廣西、福建、臺灣、海南等地的主要有無憂花、余甘子、小豆蔻、粉芭蕉、對葉蓉、高樗、蒜、大麥等,研究這些藥味在印度的主要治療病種,可為我國拓展新藥源和新用途提供參考。挖掘我國沒有分布的藥味,可在我國廣泛引種、栽培,如在四川和云南交界的亞熱帶地區引種的辣木和印楝等品種,已頗具規模。