遼寧不同區域霧日季節變化特征分析*

張婉瑩,孫秀博,張建強,王鵬,王迪,孫婧

遼寧不同區域霧日季節變化特征分析*

張婉瑩1,孫秀博2,張建強3,王鵬1,王迪1,孫婧1

(1.遼寧省氣象服務中心,遼寧 沈陽 110166;2.中國氣象局沈陽大氣環境研究所,遼寧 沈陽 110166; 3.本溪市人工影響天氣室,遼寧 本溪 117000)

利用1961—2017年遼寧61個氣象觀測站的能見度日資料分析了遼寧不同分區的霧日季節變化特征。結果發現,遼寧地區霧的高發期為夏季,春季為霧的低發期,年均霧日數最多的地區為遼南沿海區,遼西區最少,但各區不同季節占全年霧日比例不盡相同。遼西-中部區和遼東山區同屬霧高發區,霧日數略有差異,但不同季節占全年的比例基本一致;而遼南沿海區雖同屬霧高發區,但除了夏季是霧的高發期外,其他三個季節霧日數基本一致;三個霧日低發區不同季節占全年比例各有差異:與其他地區冬季是霧日的低發期不同,遼南-中部區冬季霧日占全年比例最高;遼西區霧日數多發于夏季,遼北區霧的高發期與遼西區一致,但冬季占比較高。

霧日;季節變化;季節特征;能見度

1 引言

霧是一種懸浮于近地面氣層中水汽凝結成水滴或冰晶使水平能見度小于1 km的天氣現象。隨著經濟的發展,霧日天氣對交通、電力、油田等行業產生的影響日趨嚴重。近年來,國內學者關于霧的研究已取得了一定進展[1-3]:吳兌等[4]分析得出中國大陸霧日地理分布呈現東南部多西北部少的特點,冬半年霧日數多夏半年少,各年代的差異在不同地區不盡一致。魏建蘇等[5]分析了江蘇沿海地區霧的時空分布特征,并探討了影響沿海霧生成的相關因子。袁成松等[6]和李嵐等[7]在高速公路霧的氣候特征和監測預報方面也取得了一定成果。

遼寧地處歐亞大陸東岸、中緯度地區,屬于溫帶大陸性季風氣候區。霧作為遼寧省主要氣象災害天氣之一,近年來也受到學者們的研究關注[8-9]。以往對于遼寧霧日季節特征的研究主要側重于全省整體范圍的分析,缺少對不同區域的局地霧日季節變化特征的研究。本文在已有研究分區的結果上[10],對遼寧不同區域霧日季節變化特征進行詳細分析,為遼寧省未來區域霧日預報提供一定理論基礎。

2 資料與方法

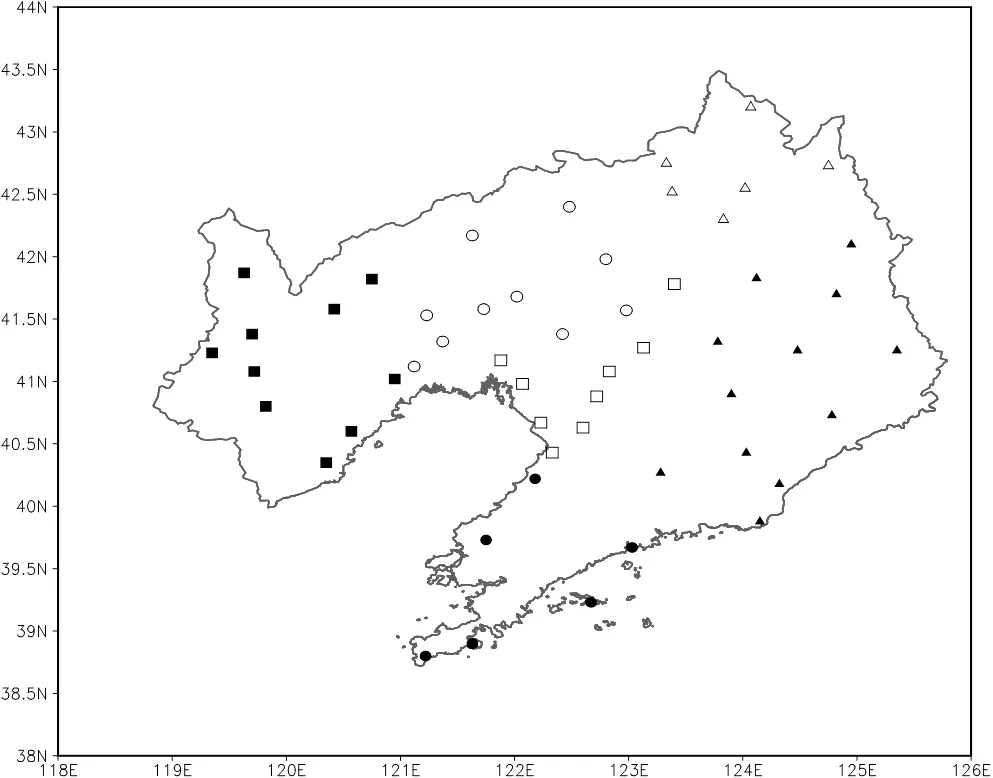

利用遼寧省氣象信息中心提供的1961—2017年遼寧61個氣象觀測站的能見度日資料,從中提取出53個無缺測的氣象觀測站,定義單站08:00至次日08:00(24 h內),只要有一個時次能見度短于1 000 m,則為一個霧日[8]。氣候態選取1981—2010年平均值。在已有研究結果[10]基礎上將遼寧地區分為遼西-中部區、遼東山區、遼南-中部區、遼西區、遼南沿海區和遼北區,如圖1所示,采用趨勢分析和相關分析方法,對遼寧各區域霧日數季節特征進行了研究。

注:空心圓為遼西-中部區,實心三角為遼東山區,空心方形為遼南-中部區,實心方形為遼西區,實心圓為遼南沿海區,空心三角為遼北區。

3 遼寧不同區域霧日數季節變化特征

3.1 遼寧霧日數季節和區域分布特征

1961—2017年遼寧全區年均霧日數季節分布及各區域年均霧日數分布如圖2所示。從圖2(a)看出,1961—2017年遼寧省年均霧日數發生最多的季節是夏季,秋、冬季次之,春季霧日數最少。分析1961—2017年遼寧不同區域年均霧日數特征分布得出,霧日數最多的地區為遼南沿海區,其次是遼東山區,遼西區年均霧日數最少,如圖2(b)所示。

(a)1961—2017年遼寧全區年均霧日數季節分布

(b)1961—2017年遼寧各區域年均霧日數分布

圖2 1961—2017年遼寧全區年均霧日數季節分布及各區域年均霧日數分布

3.2 各分區霧日數季節變化特征

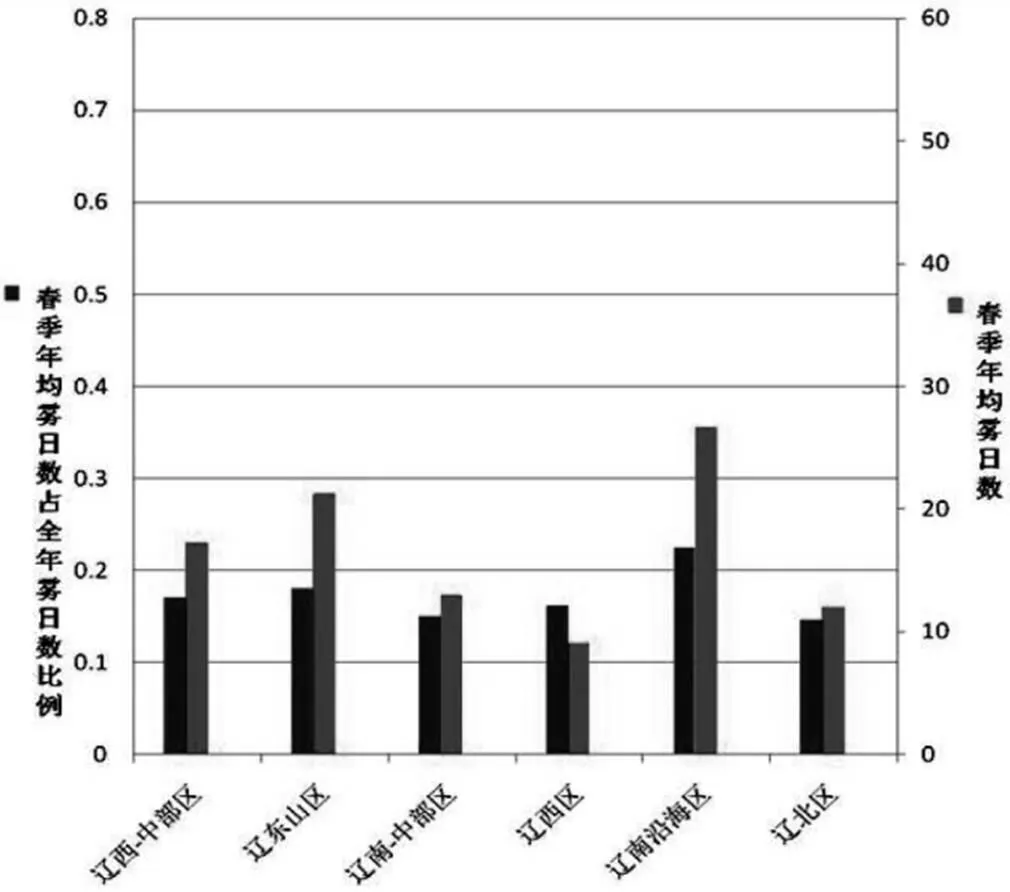

1961—2017年遼寧各區域季節年均霧日數及其占全年年均霧日數比例分布如圖3所示。從中可以看出,近57年春季年均霧日數最多的地區是遼南沿海區,最少的是遼西區;春季霧日數在全年總霧日數中占比例最高的地區是遼南沿海區,最低的是遼北區。對比分析看出,遼東地區雖然春季年均霧日數偏多,但春季并不是該區四季中最易成霧的季節;遼南沿海區近57年春季年均霧日數不僅比遼東山區多,且春季霧日數占全年總數的比例也高于遼東山區,說明相比遼東地區,遼南沿海區更需關注春季大霧天氣造成的影響;遼西區近57年來不僅是全省春季霧日數最少的區域,同時春季出霧的概率也偏低,如圖3(a)所示。

夏季年均霧日數最多的地區是遼南沿海區,最少的是遼西區和遼南-中部區;夏季霧日數占全年總霧日數比例最高的是遼西區,最低的是遼南-中部區。對比分析看出,夏季是遼寧地區霧的高發季節,除遼南-中部區外,其他地區占全年霧日數比例均超過30%,說明夏季是這些地區全年最易出霧的季節。遼西區作為霧的低發區,夏季年均霧日數最少,但占全年的42.2%,居遼寧各地區之首。遼南-中部區夏季年均霧日數占全年總霧日數比例為全遼寧最低,夏季年均霧日數也最少,如圖3(b)所示。

秋季年均霧日數最多的地區是遼東山區,遼西區最少;秋季霧日數占全年比例最高的地區是遼南-中部區,遼南沿海區最低。與夏季相同,秋季也是遼寧地區霧的高發季節,除遼南-沿海區外,其他地區占全年霧日數比例均超過25%。其中遼南-中部區秋季雖然平均霧日數并非最高(31.33 d),但占比達到28.1%,是該地區最容易出霧的季節;而遼南沿海區作為霧高發區,雖然與遼南-中部區相鄰,但秋季霧日數僅23 d,僅高于遼西區和遼北區,占全年比例僅為19%,可見秋季大氣環流對該地的影響與其他地區截然不同,如圖3(c)所示。

冬季年均霧日數最多的地區是遼南-中部區,最少的是遼西區;冬季霧日數在全年總霧日數中占比最高的是遼南-中部區,最低的是遼西區。對比分析得出:冬季是遼寧地區霧的低發季節,遼西地區(遼西-中部區和遼西區)和遼東南地區(遼南沿海區、遼東山區)占比均沒有超過20%。僅遼南-中部區占比超過25%,冬季年均霧日數也是六個分區中最高的,如圖3(d)所示。

(a)春季

(b)夏季

(c)秋季

(d)冬季

圖3 1961—2017年遼寧各區域季節年均霧日數及其占全年年均霧日數比例

綜上所述,可以發現,遼西-中部區和遼東山區同屬霧高發區,霧日數略有差異,但不同季節占全年的比例基本一致,霧高發期主要集中于夏季,次集中于秋季,春季和冬季最少;而遼南沿海區雖同屬霧高發區,但除了夏季是霧的高發期外,其他三個季節霧日數基本一致;三個霧低發區的不同季節占全年比例各有差異,其中,遼南-中部區除春季占比較低外,其他三個季節均超過25%,而且與其他地區冬季是霧低發期不同,遼南-中部區冬季霧日占全年比例最高;遼西區霧日數多發于夏季,夏季占比超過40%,春季和冬季僅15%左右,遼北區霧的高發期與遼西區一致,但冬季占比相對遼西區而言較高。

4 結論

利用趨勢分析和相關分析等方法對1961—2017年遼寧不同區域年均霧日數季節變化特征進行了分析,研究表明:1961—2017年遼寧全省年均霧日數發生最多的季節是夏季,秋、冬季次之,春季霧日數最少。年均霧日數最多的地區為遼南沿海區,其次是遼東山區,遼西區最少。

遼寧絕大部分地區(遼西-中部區、遼東區、遼南沿海區、遼西區、遼北區)霧日數最多的季節在夏季,其次是秋季,春季和冬季基本相同,但各區不同季節占全年霧日比例不盡相同。遼西-中部區和遼東山區同屬霧高發區,霧日數略有差異,但不同季節占全年的比例基本一致;而遼南沿海區雖同屬霧高發區,但除了夏季是霧的高發期外,其他三個季節霧日數基本一致;三個霧低發區不同季節占全年比例各有差異,遼南-中部區除春季占比較低外,其他三個季節均超過25%,而且與其他地區冬季是霧低發期不同,遼南-中部區冬季霧日占全年比例最高;遼西區霧日數多發于夏季,遼北區霧的高發期與遼西區一致,但冬季占比較高。

[1]王麗萍,陳少勇,董安祥.中國霧區的分布及其季節變化[J].地理學報,2005,60(4):689-697.

[2]葉光營,吳毅偉,劉必桔.福州區域霧霾天氣時空分布特征分析[J].環境科學與技術,2010,33(10):114-119.

[3]郭渠,李瑞,阮定倫,等.重慶地區冬季霧氣候變化特征及其成因分析[J].氣象與環境學報,2018,34(5):47-56.

[4]吳兌,吳曉京,李菲,等.中國大陸1951—2005年霧與輕霧的長期變化[J].熱帶氣象學報,2011,27(2):145-151.

[5]魏建蘇,朱偉軍,嚴文蓮,等.江蘇沿海地區霧的氣候特征及相關影響因子[J].大氣科學學報,2010,33(6):680-687.

[6]袁成松,卞光輝,馮民學,等.高速公路上低能見度的監測與預報[J].氣象,2003,29(11):36-40.

[7]李嵐,李洋,邢江月,等.沈大高速公路霧氣候特征與氣象要素分析[J].氣象與環境學報,2009,25(1):49-53.

[8]陳傳雷,蔣大凱,孔令軍.近53年遼寧省霧的時空分布及成因分析[J].氣象與環境學報,2006(1):21-24.

[9]邢江月,邢婉茹,唐亞平,等.遼寧霧預報區的劃分初探[J].氣象與環境學報,2009,25(5):31-35.

[10]張婉瑩,孫秀博,李嵐,等.1961—2017年遼寧地區霧日變化特征[J].氣象與環境學報,2016,32(6):77-84.

P467

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2019.15.023

2095-6835(2019)15-0063-03

張婉瑩(1988—),女,工程師,主要從事專業氣象預報和氣候變化研究。

中國氣象局沈陽大氣環境研究所中央級公益性科研院所基本科研業務費項目“東北亞冷渦定義及其對東北地區氣溫、降水異常的影響”(編號:2018SYIAEZD2)和遼寧省氣象局2019年度科研項目“遼寧地區電線覆冰特征及預測方法研究”(編號:201911)共同資助

〔編輯:張思楠〕