運用CAP理論打造指尖上的黨建

楊怡

中圖分類號:D267 文獻標識:A 文章編號:1674-1145(2019)6-040-03

摘 要 美國通用電氣公司(Ge ne ra l Ele ctric Com pa ny,簡稱GE)創立于1892年,作為著名的跨國企業,GE為世人貢獻了很多商業管理智慧,其中,加速變革(CAP)理論令人印象深刻。在當今的社會和企業,創新無處不在,變革無時不在,掌握推進創新和變革的理論和方法無疑具有十分重要的意義。本文主要介紹GE加速變革(CAP)理論,結合東航互聯網戰略下的黨建工作創新進行應用思考。

關鍵詞 CAP理論 黨建

一、加速變革(CAP)理論概述

加速變革理論,GE簡稱為CAP(Change Accelerate Process),提出了一套科學有效的推進變革的程序和方法。GE之所以提出CAP項目,是因為韋爾奇認識到,未來是不確定的,而變化是永恒的。雖然人們不可能正確預見即將發生的事件,卻有可能更有效地管理變化過程。這就需要建立一套概念、工具和技術,用來促進迅速地調整和適應變革。GE最終形成了“一套通用的處理機制”,提出了加速變革的七步法模型,并從1992年正式開始推行。

GE公司通過長期的調研數據分析,得出這樣一個結論:100%的被評估為“成功”的變革和超過98%的被評估為“不成功”的變革都有一個好的技術解決方案和方法。那么決定變革成敗的原因到底是什么呢?GE認為,一個變革過程能不能成功,不但與變革方案的質量有關,而且與客戶或利益相關者的接受程度有關。于是,GE公司提出了一個著名的公式,即: QxA=E。其中:

Q為方案的質量:Quality of the Technical Solution

A為可接受程度:Acceptance by Stakeholders

E為變革結果或成效:Effective Results

調查分析表明,不成功的變革有98%都是因為可接受程度低,最終導致失敗。CAP這種方法主要從提高可接受程度入手,設置了一個流程,共有7個環節,即:(1)領導變革;(2)創建共同需求;(3)塑造愿景;(4)動員參與;(5)持續變革;(6) 監控進程;(7)系統和結構。

GE通過對過去變革成果的分析,得出了變革成敗的關鍵是利益相關者對變革的可接受程度的結論。運用CAP加速變革的過程,就是統一團隊思想甚至全體員工思想的過程,也是宣傳、培訓的過程。通過CAP在每一個變革項目中的成功運用,可以極大地提高員工參與企業管理的積極性,增強員工的主人翁意識和責任感,激發員工不斷變革、勇于創新的熱情。

二、運用CAP理論進行變革分析

國務院專門印發關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見,信息化、互聯網化深刻改變著政府管理、企業經營和個人生活。利用信息化手段推動“互聯網+黨建”平臺建設,打造“指尖上的黨建”,是適應全面從嚴治黨新形勢和信息化時代的必然要求,也為國企黨建工作提供了新手段、新活力。

1.領導變革(Leading change)。實施互聯網+黨建工程,推動黨建工作方式的創新和變革,順應了時代潮流。一方面是黨的十九大對全面從嚴治黨、加強國企黨建、推動黨的建設新的偉大工程的根本要求;另一方面,是東航實施國際化、互聯網化戰略的迫切要求。因此,實施互聯網+黨建工程,得到了來自領導層的高度重視和支持,為變革的順利推進和成功實現,奠定了堅實的思想理論和輿論基礎。

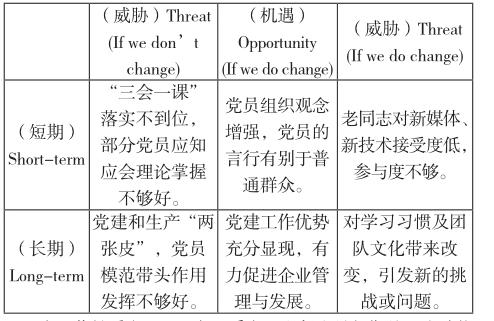

2.創建共同需求(Creating a shared need)。創建共同需求是為了解決為什么要變革的問題,也就是變革的原因和理由是什么。GE公司提供了一個工具:Threat/Opportunity Matrix,幫助我們開展分析。

在工作性質方面,飛行、乘務、空保人員長期處于流動狀態;地面服務、貨運、機務等部門人員實行倒班工作制,也處于有規律的循環流動狀態;同時管理人員面臨經常性的公務外出,常態化的“流動”已經成為管理人員和員工工作的新常態、新挑戰。通過調研進一步發現,當下的黨建工作存在著三個方面的難題:一是黨員的流動性較大,對流動黨員的管理相對困難;二是學習資料共享難,基層黨組織的學習資料相對不足,較難滿足黨員的個性化學習;三是學習效果難于統計,組織學習后,較難反饋學習效果。而構建互聯網移動黨建終端,可以有效地改善上述問題。

3.塑造愿景(Shaping a Vision)。這個愿景應該從邏輯和情感層面具有吸引力,使人愿意投入其中。當這個愿景樹立起來時,它應當有一個清晰的、正當的、被廣泛理解和共同期待的結果。從愿景到行動分為三個層次,首先是愿景,其次是受愿景影響而發生改變的人的心態,第三,就是受心態驅動的人的行為,最終通過行為將愿景變為現實。通過對西北分公司黨建工作現狀的分析,針對打造“指尖上的黨建”,提出以下愿景目標:

(1)完善黨員移動端組織建設。在“互聯網+黨建”平臺上,以黨支部為單位,建立數據涵蓋分公司所有黨員的信息體系,實現黨員信息的平臺化管理。

(2)構建個性化學習平臺。構建學習平臺,切實解決基層黨組織學習資料難把握、信息傳遞不及時等問題,將學習資料共享到“互聯網+黨建”平臺上,快速共享學習資料、信息,實現了點對點的信息推送,方便黨員在線上進行學習,可根據實際需求選擇學習內容,延展了學習的開放性、主動性,實現跨區域、跨場地的在線學習,隨時隨地共同學習、分享、溝通,將黨組織的“神經末梢”延伸至每名黨員。

(3)建設指尖黨建宣傳陣地。微新聞(要聞動態)板塊的建設拓寬了黨建宣傳工作的口徑,為黨員學習工作提供了“寬口徑、雙向、互通”的聯系渠道,使得黨建動態能及時、有效地傳達給每位黨員,改變了傳統宣傳中“單向宣傳、滯后宣傳、有限覆蓋”等弱項,建立起了具有“不受時空限制、及時、互動、共享”等特點的互聯網傳播模式。

(4)樹立黨員先進形象。微榜樣(基層風采)板塊為宣傳身邊的榜樣搭建平臺,展示身邊的榜樣,傳遞正能量。分享身邊優秀黨員事跡,在平凡的工作中凸顯優秀的品質,樹立學習楷模,弘揚社會主義核心價值觀。策劃“尋找身邊優秀的你”活動,發掘身邊的榜樣,學習榜樣的故事,激發廣大黨員熱情。

(5)構建多方位測評體系。在平臺中添加測評功能,依據黨員的學習內容、黨員類型設置差異化測評題庫,運用隨機組題的功能,實現網上測評,鼓勵全員參與,隨時反饋測評結果,形成“比學趕幫超”的良好氛圍。

(6)規范黨建考核工作。借助大數據分析統計工具,實時準確記錄學習進程,對學習情況進行量化分析,前端可視的數據,后臺一鍵導出,檢測后臺數據。建立學習積分制,搭建黨員學習積分“E臺帳”,將黨員在“互聯網+黨建”平臺上的操作軌跡量化考核,對黨員進入平臺進行量化管理,累計積分,直觀地反應黨員在平臺中的使用情況,做到考評“有章可循,有據可依”,實現管理由“粗放”向“精準”轉變,確保考評體系“落實到人”。

(7)學習內容分層推送。黨員領導干部要先學一層、學深一層,努力提高思想政治素養和理論水平。針對各級領導班子和黨員干部、普通黨員的不同情況區分層次分類推送,進行分層目標管理,構建多樣化學習方案。

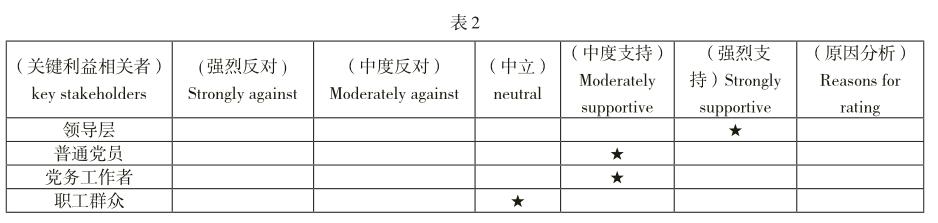

4.動員參與(mobilizing commitment)。任何一項變革只有獲得大多數人的支持參與,才能取得最終的成功。這也是CAP理論的重要特質。在Q×A=E的公式中,僅有高分值的改革技術方案Q不是夠的,還必須有來自員工對改革的最廣泛的接受度A,才能取得變革的最終成功E。所以動員參與的重點是找出抵制和對抗改革的群體,并分析其原因,然后進行有針對性地動員說服。CAP理論在此又給予了一個“利益相關者分析矩陣”的工具,如下表2:

為便于分析原因,CAP理論指出了員工和管理層“對抗變革”的幾種原因。

員工對抗變革的原因:不明白為什么改革是必須的;滿足于舒服的現狀;對變革帶來的未知事物的恐懼;對以往變革的歷史記憶;擔心丟工作;不確知他們在變革中所必須的技能是什么。

管理層對抗變革的原因:擔心權力和控制力的損失;工作負擔過重;改革所需的資源有限;缺乏管理變革的技能和經驗;擔心丟工作;對于改革的新路徑有異議;對改革必要性的懷疑。

我們可以基于以上群體的劃分以及內在原因的分析,進行有針對性地動員說服工作,從而為改革順利推進爭取最大的群眾接受度和參與度。

5.持續變革(Making Change Last)。實現持續變革的關鍵有二:一是變革實施者保持熱情,不忘初心;二是要持續投入時間、精力、資源、人力,直到新的行為習慣的養成,并采取一些強化、固化措施來確保不重返老習慣。對于實施互聯網+黨建工程來說,首先是領導層、主管部門及變革推進者要堅定決心,堅決推進;其次,就是要加強新媒體手段的應用和考核,讓基層黨務工作者、普通黨員“不得不”參與新媒體應用,并逐漸形成新的行為習慣。

6.監控進程(Monitoring Progress)。一方面,要不斷評估改革的技術方案是否科學、合理、有效,這方面的標準比較明確,容易測量和評估。另一方面,則要不斷評估利益相關者對革新的接受度,這個則缺乏清晰的測量和檢驗手段,建議定期采取訪談或調研問卷的形式進行數據分析。通過對進程的監控,來確保變革中始終有較高的Q值和A值,從而保證變革實現預期的效果。

7.系統和結構(systems and structures)。系統和結構一般需要從內部和外部兩個方面考慮。內部主要考慮人才、發展、考評、獎勵、機構設置、IT支持、設施設備等。外部主要考慮消費者、供應商等。通過對上述要素的分析,找出那些有助于促成變革新習慣的因素來加以強化,而將那些抑制變革的因素加以弱化。

三、互聯網+黨建項目的實施

本次“互聯網+黨建”平臺項目的實施將以管理學PDCA循環理論和大數據分析理論為基礎。管理學PDCA循環理論分為計劃(Plan)、執行(Do)、檢查效果(Check)、實施行動(Action)四個階段,從產品計劃的制訂到組織實現的整個過程是按照PDCA循環,不停頓地周而復始地科學運轉的。

計劃階段,按照前期調研的分析,得出了三方面亟待解決的難題。分析難題所產生的原因后,制定出以1個黨建微信平臺為依托,開發相應的N個黨建功能為抓手的“1+N”模式“互聯網+黨建”平臺方案。

執行階段,根據“1+N”模式的初步構想,結合前期調研反饋的黨員需求,制定出集微新聞(要聞動態)、微課堂(學習平臺)、微榜樣(基層風采)、微服務(黨員服務)、微實務(黨建實務)為一體的“互聯網+黨建”平臺。按照構想框架上線各個板塊,同時建立起數據采集,收集平臺建設過程中的原始記錄和相應數據等文檔。

檢查效果階段,融合大數據分析方法,對所記錄平臺數據進行分析比對,檢測上線的應用板塊進行診斷與評價,對照目標實時檢測應用效果。若達不到預期效果,及時調整平臺內容,做到實時檢查,實時反饋,及時改進。

實施行動階段,對總結檢查的結果進行處理,達到預期效果的經驗給予肯定,積累沉淀經驗,成為“互聯網+黨建”平臺中的一個板塊,若未達到預期效果,或者未解決的問題,高度重視,綜合分析,并進入下一個PDCA循環中去解決。

運用大數據分析方法驗證“互聯網+黨建”平臺建設,在平臺建設的初期和中期(平臺建設第30天為初期,第180天為中期)分別調研黨員的滿意的情況,并將兩者進行比較,分析“互聯網+黨建”平臺建設的現實效果,真實反應平臺建設的認可度,持續推動可視化管理平臺建設。

通過打造“指尖上的黨建”,充分發揮“互聯網+”對黨建工作的聚裂變作用,最終將實現服務基層黨員、服務黨務工作者、提升黨建工作實效、強化國企黨的建設的目的。