基于混合Logit模型的武漢市社區慢性病患者醫療服務利用偏好研究

賈二萍 熊巨洋 黎相麟 彭瑩瑩 蔣明珠 沈 曉

華中科技大學同濟醫學院醫藥衛生管理學院,武漢,430030

《中國居民營養與慢性病狀況報告》(2015年)指出,社會經濟的迅速發展帶來了居民生活質量的提高,而心腦血管疾病、惡性腫瘤等慢性非傳染性疾病患病率逐年升高,已成為威脅我國居民健康的首要因素。目前我國已確診的慢性病患者超2.6億,慢性病死亡占總死亡的85%,慢性病負擔占總疾病負擔的70%[1]。慢性病防治在農村地區更為嚴峻。高效防控、及時就醫、盡早治療成為慢病防控的共識[2]。了解慢性病患者醫療服務需求,正確引導患者理性就醫不僅關系到患者健康狀況的改善,而且對我國衛生資源利用、配置及服務供給主體能力的提高都有重要作用。本研究利用離散選擇實驗混合Logit模型,分析慢性病患者重度疾病假設下醫療服務偏好及支付意愿,為更好滿足患者衛生服務需求,合理選擇就醫方式,優化慢病健康服務和管理模式提供參考。

1 資料來源與方法

1.1 研究對象

于2018年5-6月,分層隨機抽取武漢市城區A和郊區B,根據社區衛生服務機構規模各選取6個社區衛生服務中心。各便利抽取60位就診居民進行問卷調查。共發放問卷720份,回收有效問卷680份,有效回收率94.44%。選擇其中196位慢性病患者作為研究對象。

1.2 研究方法

應用文獻回顧法和居民訪談法,確定醫療服務模式、服務類別、支付意愿、就醫距離、醫生注冊類別居民就醫方式5個屬性。自行設計調查問卷,主要內容包括:調查對象一般情況、健康水平信息及醫療服務選擇偏好等情況。問卷由經過統一集中培訓的調查員親自詢問調查對象如實填寫。

1.3 統計學方法

采用Excel建立數據庫,利用Stata12.0軟件,應用混合Logit回歸分析進行參數估計。篩選出有統計學意義,慢性病患者在重度疾病假設下選擇醫療服務的因素。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 調查對象的基本情況

196位慢病患者中,城區115人(58.7%),郊區81人(41.3%);男性64人(32.7%),女性132人(67.3%);已婚170人(86.7%);小學及以下文化程度65人(33.2%),中學及中專以上文化程度100人(51%);在職36人(18.4%),退休118人(60.2%),失業/無業42人(21.4%);參與醫療保險193人(含一種及以上,占比98.5%);平均年齡67歲;家庭人均月收入為3000元。

2.2 慢性病患者醫療服務利用偏好影響因素分析

以居民醫療服務利用選擇意愿為因變量,醫療服務模式、服務類別(以中醫為對照)、支付意愿、就醫距離、醫生注冊類別為自變量進行混合Logit回歸分析。

在重度疾病假設下,除就醫距離外,醫療服務模式、醫療服務類別、支付意愿、醫生注冊類別均是影響就醫偏好的因素(P<0.05);服務類別選擇方面,患者更傾向于選擇西醫(β=0.986),其次選擇中西醫結合(β=0.609);在醫生注冊類別方面,患者傾向于選擇專家(β=0.769);在醫療服務模式方面,傾向于專科(β=0.171);在支付意愿方面傾向于選擇價格較低的醫療服務(β=-0.002)。見表1。

表1 慢性病患者醫療服務利用偏好影響因素的混合Logit回歸分析

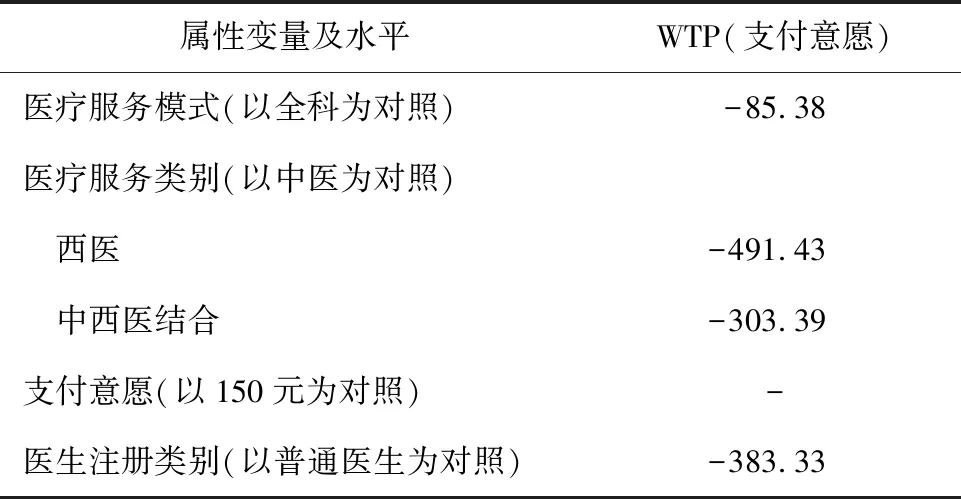

2.3 慢性病患者支付意愿分析

醫療服務利用中不同方式屬性回歸系數的比值表示其邊際替代率。通過其他屬性與支付意愿回歸系數的比值得到慢性病患者對其他屬性的支付意愿。負號表示慢性病患者為了得到更多的該屬性而愿意支出的費用,正號表示為了使慢性病患者能夠接受該屬性而需給予他們的補償。

當慢性病患者群體愿意支付85.38元時從接受全科服務轉向接受專科服務;愿意支付491.43元時從中醫服務轉為西醫服務,支付303.39元時從中醫服務轉向接受中西醫結合服務;愿意支付383.33元時由普通醫生診療轉向接受專家診療服務。見表2。

表2 慢性病患者支付意愿分析

2.4 不同選擇方式下慢性病患者選擇意愿分析

當醫療方式屬性組合為中醫、支付意愿150元和普通醫生時,選擇專科服務是全科服務的1.187倍;當醫療方式屬性組合為全科、支付意愿150元和普通醫生時,則選擇西醫的傾向性是中醫的2.68倍,選擇中西醫結合是中醫的1.838倍;當醫療方式屬性組合為全科、中醫和普通醫生時,隨著醫療費用的增加,慢性病患者選擇的偏好性下降0.2%;當醫療方式屬性組合為全科、中醫和支付意愿150元,慢性病患者選擇專家是選擇普通醫生的2.158倍。

3 討論

3.1 慢性病患者存在就醫偏好

研究結果表明,在重度疾病假設下,慢性病患者在就醫距離選擇上無明顯偏好,首選西醫或中西醫結合和專科醫生提供的專家服務,經濟因素是次要影響因素。表明患者在重度疾病假設下主要考慮醫療服務質量、安全和有效性,不受就醫距離影響。患者在患重病情況下,就醫會隨疾病預期不確定而選擇專家集中的大醫院,這樣會使就醫偏向于無序。有研究表明,在門診病人中約有四分之三的病人主動選擇專家[3]。在調研中發現,患者明顯傾向于三甲醫院等大型綜合醫院,這與陸琤等的研究一致[4]。這種現象在老年患者中更為明顯,與韓曉丹等人的研究結果相同[5]。大醫院集中了人才、設備資源優勢,患者主觀信任度高,但也加劇了大醫院的虹吸效應,有違分級診療制度初衷,增加了醫療服務成本。慢性病治療過程存在連續潛在性衛生服務需求,更適合在社區醫療機構診療。應發揮家庭醫生的引導作用,為患者提供轉往上級醫院等其他適宜機構的綠色通道或建議。以分級診療為契機增進醫務人員之間的交流,提升基層醫療技術能力。

3.2 慢性病患者中醫服務利用不足

研究表明,慢性病患者在重度疾病假設下更傾向于專科服務,寧愿多支付85.38元。慢性病患者更偏好西醫或中西醫結合服務,寧愿多支付303元或491元,對純中醫服務偏好不足。表明即使當前國家大力支持和發展基層中醫,患者對中醫服務的利用依舊不充分。慢性病患者對中醫存在一定程度的誤解或偏見,這與金愛軍等的研究結果一致[6]。目前基層中醫藥服務可及性較低,中醫藥人才總量不足,高學歷人員低等因素制約了中醫的發展[7-8]。而中醫治未病在長期實踐中形成相對成熟有效的理論與方法適用于現代慢性病管理[9]。應建立適宜中醫特色的運行機制,加強中醫人才培養,營造中醫人才成長氛圍,提高中醫在慢病治理中的能力。

3.3 經濟因素制約了患者醫療服務利用水平

研究結果表明,慢性病患者就醫時傾向于價格偏低的醫療服務,經濟因素仍然影響慢性病患者就醫就的偏好。居民收入水平對就醫需求、醫療機構的選擇以及就醫決策等方面有影響,收入低的居民在自感身體不適直接去醫療機構的比例相對較低[10]。慢性病是導致我國人口貧困的主要原因之一,患者在需支付高額診療費用時,因為經濟壓力而拖延就診的現象較為普遍。低收入人群衛生資源可及性有限,2013年近一半患者應住院而因經濟困難未能住院[11]。建議醫療機構通過定期義診鼓勵慢病患者積極就醫,提高居民防治疾病的意識,突出公立醫院公益性[12]。政府應關注低收入人群就醫問題,加大投入,控制醫療費用的不合理增長,減輕居民就醫負擔。