供求關系對債券市場的影響分析

鄭鸕捷

摘要:本文嘗試從債券供求關系角度出發,以自下而上的方式,通過債券市場(包括一級和二級市場)買賣雙方投融資的具體行為來重新審視債券市場運行框架,以便更好地揭示供求關系視角下債券市場的運行機理。

關鍵詞:債券市場? 供給? 需求? 利率

供求關系分析是研究債券市場的重要路徑

供求關系,顧名思義是指供給和需求之間的關系,這屬于微觀經濟學的范疇,是西方經濟學的核心內容之一。研究市場經濟為什么要研究其供求關系?按照曼昆的說法就是:“供給與需求是使市場經濟運行的力量。它們決定了每種物品的產量以及出售的價格。如果你想知道,任何一件事情或政策將如何影響經濟,你就應該先考慮它將如何影響供給和需求。”1微觀經濟學的核心問題是研究既定的資源如何在各種不同的用途上被有效率地分配。市場作為無形的手,可以通過市場價格引導資源配置方向,而供求關系是決定市場價格的基本力量,因此分析供求關系是研究市場經濟的重要路徑。

按照教科書的定義,供給與需求是指人們在市場上相互交易時的行為。市場是某種物品或勞務的一群買者與賣者。買者作為一個群體決定了一種物品的需求,而賣者作為一個群體決定了一種物品的供給。在由這些買賣群體形成的市場中,供求關系的實質就是均衡,市場需求和供給這兩種相反的力量共同作用的過程就是市場價格不斷調整、逐步達到均衡的一個過程。如果市場出現較大偏離的不均衡狀態,那么市場里的買賣群體會自發地追逐其中的無風險套利機會,直至無風險套利機會消失、市場達到均衡狀態。

債券市場運行框架有其自成一套的體系,市場參與者一般根據自上而下的思路,先進行經濟增長、通貨膨脹研判,再進行監管、貨幣政策分析,最后進行資金面和其他機構行為的解讀,由此來判斷債券到期收益率走勢變化。從嚴格意義上來講,債券到期收益率是由具體的每一筆交易成交最終形成的,每一筆交易背后對應的都是債券供求關系,是一個實時的均衡結果,而債券供求關系反映著買賣雙方對債券市場綜合預期的判斷。

債券市場供給分析

債券市場的供給,是指債券發行人在一定時期內在融資利率水平偏離不大的情況下愿意發行并出售的債券數量。其中,債券發行人涉及主體較為廣泛,包含但不限于財政部、政策性銀行、商業銀行、非銀金融機構、國有企業、民營企業及外資企業等。

(一)影響債券供給的常見因素

影響債券供給的常見因素有:債券價格(供給量隨著價格上升而上升,隨著價格下降而下降)、債券發行人未來債務到期量(供給量隨著未來債務到期量上升而上升,隨著未來債務到期量下降而下降)、債券發行人新增債券融資計劃等。

債券供給對應發行人的債務融資行為,背后體現的是發行人的債務融資剛性需求,這種剛性需求引發的債務融資規模通常是易上難下。從2015年地方政府債和同業存單放量開始,我國債券一級市場整體規模出現較為明顯的趨勢性上升,信用債券規模在2014年以后受低利率環境刺激也出現較快增長,在2016年下半年貨幣政策趨緊之后,債券一級市場發行規模也未出現明顯趨勢性下滑。

理論上,債券市場供給一般受發行人的債務到期規模、新增規模、現金流改善和債市極端利率水平等因素影響。但從實際情況來看,債券市場供給容易受發行人的到期債務規模、新增債務規模和債市極端利率水平的影響,而企業現金流改善因素對債券供給的影響較為緩慢。

發行人的到期債務規模屬于剛性融資需求,未來一段時間的到期債務規模在很大程度上決定了債券供給的中樞水平。

新增債務規模的影響主要體現在利率債上,納入計劃的新增債務對利率債供給影響明顯;在信用債方面,不會因為個別企業的生產規模擴張而帶動全部企業的融資需求增加。

債券供給除了考慮到期、新增債務規模因素外,價格也是很重要的考量因素。當債市出現偏離前期利率中樞的極端利率水平時,發行人會自發進行調整。當債市利率水平顯著高于前期利率中樞并持續較長時間時,企業會通過其他融資渠道或自身現金流抵債等方式減少債券供給;當債市利率水平顯著低于前期利率中樞并持續較長時間時,企業會因為融資成本降低而擴大債券供給。

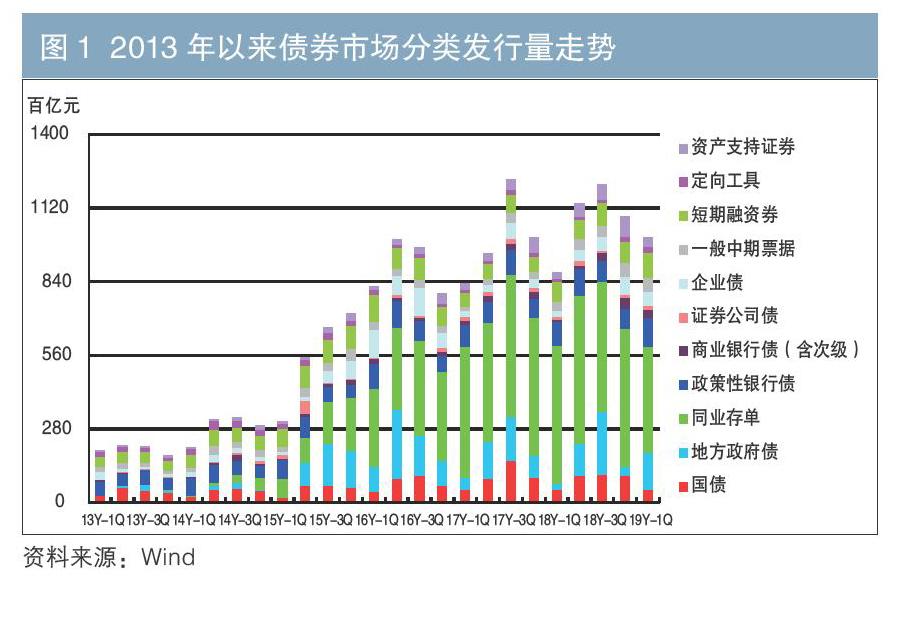

從我國債券市場分類發行量數據(見圖1)來看,近年來債券供給有顯著變化的品種包括同業存單、地方政府債和政策性銀行債,信用債供給在2014—2016年受低利率環境刺激增長較快,之后規模相對平穩,其他債券品種變化不大。

在2014年至2016年上半年貨幣政策穩健偏寬松期間,債市利率水平較低,債券供給顯著增加;在2016年底債券收益率水平大幅波動并上行時,債券供給顯著減少。這兩次供給變化均為債市極端利率水平因素所致。

(二)債券供給沖擊對債券到期收益率影響的理論與實證分析

債券供給沖擊2對債券到期收益率影響的理論分析是:供給上升(或下降)→供過于求(或供不應求)→債券價格下跌(或上漲)→債券到期收益率上行(或下行)。債券供給與債券到期收益率在理論上是正相關的。

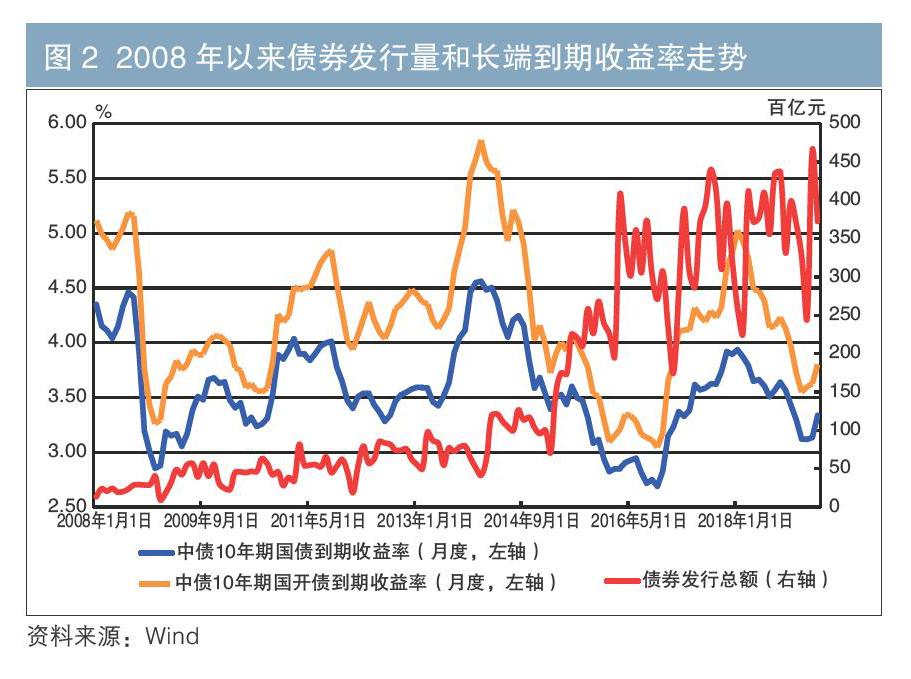

但圖2顯示,2008年以來,債券長端到期收益率與發行量呈弱負相關關系。10年期國債到期收益率與債券發行量的相關系數為-0.34,10年期國開債到期收益率與債券發行量的相關系數為-0.28。特別是2013年以來,債券長端利率與發行量的負相關程度進一步上升,兩者相關系數在-0.5左右。由實際數據計算得出的結論與理論分析結論明顯不同,表明債券供給沖擊對債市存在長期影響的觀點令人存疑,債券供給沖擊很可能是一種結果而非原因。

為了更好地分析債券供給與債券到期收益率之間的關系,現做如下兩種情形拆解。

第一種情形,貨幣政策保持穩定,債券融資總需求(包括常規融資需求和額外融資需求)在短期內穩定,但從長期看是緩慢上升的,對應債券供給也是短期穩定、長期緩慢上升。

當某個時點部分行業或主體受特定因素影響(如其信用債大量到期等)而在短期內大幅增加債券發行時,債券供給沖擊會導致債券市場供過于求,債市利率水平隨之出現上行。融資需求決定融資規模,由于債券融資總需求在一定時期內變化不大,即債券融資總規模在短期內也會處于相對穩定的狀態,那么,債券供給沖擊形成的額外融資規模與后續一段時間內常規融資規模將此消彼長,后續債券供給將自發收縮調整,其間還可能疊加前期債券到期資金回流債券市場等流動性寬松因素,從而使得債券市場供不應求,對應債市利率水平也將回落至原有水平。

這種情形在現實中較為常見。短期內債券供給大幅增加(或減少)將抬高(或降低)債市利率水平;但從長期看,債券供給沖擊對債市利率水平沒有實質影響,債市利率將恢復至原有中樞水平。

第二種情形,貨幣政策轉向,債券融資總需求受其影響將出現顯著上升(或下降),相應地,債券供給也會趨勢性上升(或下降)。

寬松的貨幣政策營造低利率環境,債券牛市刺激債券融資需求不斷增加,債券供給必然出現上升,反過來會抑制債市利率水平進一步下行。這種受貨幣政策影響而出現的債券供給沖擊并不會給債市帶來趨勢性影響,只是在一定程度上抵消債市利率水平下行幅度,債市利率水平依舊緊跟貨幣政策進行調整。同理,緊縮的貨幣政策營造高利率環境,債券熊市抑制債券融資需求,過高的融資成本必然迫使發行人減少債券發行,債券供給出現收縮,從而抑制利率水平進一步上行。

這種情形需要結合基本面拐點進行判斷。在該情形下,短期內債券供給大幅增加(或減少)引發的債市利率水平上升(或下降),被債券牛市(或熊市)利率中樞的趨勢性下行(或上升)所抵消;從長期看,債券供給沖擊對債市利率水平的趨勢性變動有一定的對沖影響,債市利率水平中樞與債券供給關聯度不高且往往呈現負相關性,這與前文數據統計結論一致。

從長期看,在以上兩種情形下,債券供給沖擊對債市利率均不構成顯著影響,那么債券供給分析是否還有價值和意義呢?答案是肯定的。

債券供給沖擊一般表現為特定品種債券供給大幅增加(或減少),這背后是相關行業或主體債券融資需求的上升,但在全社會債券融資總需求穩定的前提下,該品種債券的大量發行必然弱化其他品種債券的供給。這種結構化的融資需求調整不僅反映了企業的融資操作思路,還反映了政府的市場調控思路,對于配置類機構進行不同類別之間大類資產配置和優化投資而言,是非常具有參考價值的。

債券市場需求分析

債券市場需求,是指債券投資者在一定時期內在融資利率水平偏離不大的情況下愿意而且有能力購買的債券數量。其中,債券投資者主要指在銀行間市場或交易所市場擁有交易資格的機構投資者,參與主體類別有銀行、券商、基金、保險、信托和私募等。一般來講,債券市場利率走勢是由債券市場需求所主導的。

影響債券市場需求的常見因素有:債券價格(需求量隨著價格上升而下降,隨著價格下降而上升)、債券投資者的資金面情況(需求量隨著現金流寬松而上升,隨著現金流收緊而下降)、債市與其他市場的“翹翹板效應”(在債市利率不變的情況下,需求量隨著資金從其他市場涌入債市而上升,隨著資金向其他市場涌出而下降)、債券投資者的風險偏好(債券市場屬于避險市場,需求量隨著風險偏好的上升而下降,隨著風險偏好的下降而上升)、債券投資者對債市利率水平的預期(需求量隨著利率水平預期上升而下降,隨著利率水平預期下降而上升)等。

債券市場的需求分為配置需求和交易需求,不同需求的形成來源各不相同。

(一)配置需求

配置需求主要來自銀行、保險等配置賬戶資金,以及基金、券商、信托等大型交易賬戶的底倉配置需求資金,這些配置需求主要受宏觀經濟和貨幣環境影響。當整體貨幣環境收緊時,機構的配置計劃被動削減,可用資金減少,配置需求出現方向性減少;當整體貨幣環境寬松時,機構的配置計劃調整增加,可用資金增加,配置需求出現方向性增加。配置機構以買入債券并持有至到期居多,其用于債券市場的資金具有鮮明的穩定性,這一特點在很大程度上決定了配置需求對債券市場利率中樞的主導地位。

宏觀經濟最終決定債券市場長期的利率中樞。其理論傳導邏輯為:宏觀經濟向上(或下)時,貨幣政策趨緊(或趨松),資金總供給減少(或增加)、資金總需求增加(或減少),由此資金面持續供不應求(或供過于求),資金價格上漲(或下跌),配置賬戶受整體貨幣環境收緊(或寬松)影響而被動收縮負債,進而調整配置計劃、減少(或增加)債券需求。最后,債券市場將出現債券供過于求(或供不應求),債市利率中樞將上行(或下行)。

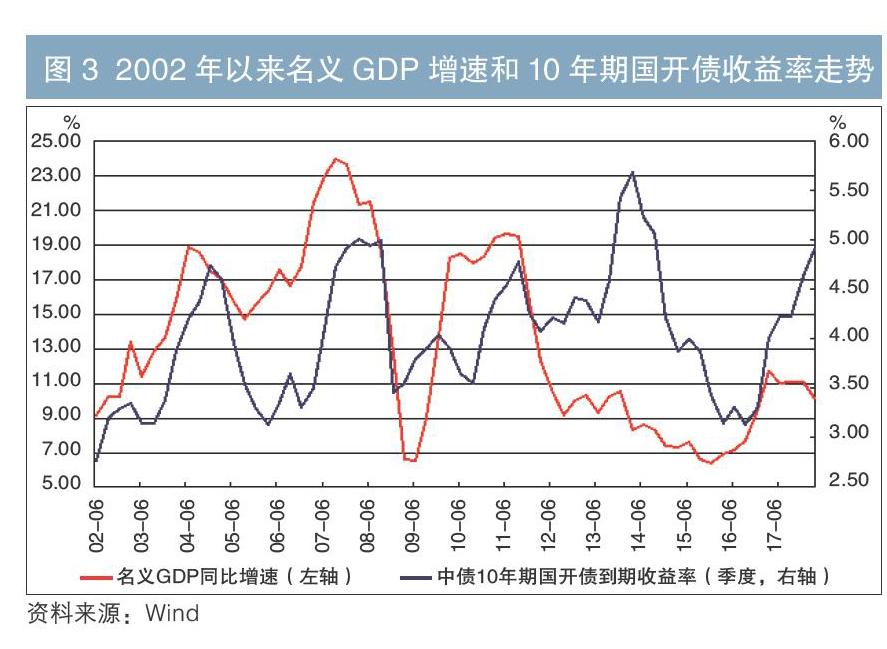

宏觀經濟的主要因素通常包括經濟增長和通貨膨脹兩個層面。經濟增長體現的是經濟體量的增長,以實際GDP增速來衡量;通貨膨脹體現的是經濟價格的增長,以GDP平減指數、CPI增速等指標來衡量。目前,衡量宏觀經濟總體運行較為合適的指標為名義GDP增速。為更好地分析宏觀經濟與長端利率中樞之間的關系,現將名義GDP增速與10年期國開債到期收益率季度平均值作比較分析,如圖3所示。

從圖3可以看出,2002年以來宏觀經濟總體走勢與長端利率中樞走勢在方向上大體保持一致。在2004年、2007年和2010年前后經濟上行階段的貨幣政策收緊時期,以及2005年、2008年和2012年前后經濟下行階段的貨幣政策寬松時期,宏觀經濟走勢與10年期國開債到期收益率季度平均值走勢保持了較好的一致性。兩者走勢唯一出現顯著背離的是2013年下半年。當時的情況是,宏觀經濟總體下行,但貨幣政策出于其他目的(如監管規范等)進行逆勢收縮,由此貨幣信用環境收緊使得債券市場利率中樞出現背離上行。

(二)交易需求

交易需求主要來自基金、券商、私募等機構的自有、專戶或委外交易賬戶資金。這些資金有明確的期限考核或結束時間,其最大特點是久期短、目標收益高,存在較強的交易需求。這些交易需求一般由宏觀經濟預期、監管預期、短期貨幣環境和特定事件性沖擊等因素所左右,具體到某一機構則會根據上述因素進行判斷而主動選擇交易行為。交易需求最終決定債券市場利率水平短期的邊際變化。

交易需求受預期和資金的影響,這就決定了交易需求在短期內容易受到臨時事件和預期引發的非理性行為沖擊。短期內影響債券市場的事件千變萬化,引發交易需求的事件包含但不限于債券供給沖擊、監管政策、偶然事件引發的市場風險偏好上升或下降等。由這些事件所引發的交易需求不具有穩定的趨勢分析價值,這一點為大多數配置類機構所認同。

結論

參考近年來人民銀行穩健中性的貨幣政策操作風格,并結合上述債券市場供求分析,筆者有如下結論:

一是債市利率水平直接影響債券供給,債券供給沖擊對債市短端利率存在影響,但對長端利率影響不顯著。

二是債券供給分析對配置類機構進行資產配置和優化投資具有參考價值。

三是宏觀經濟通過引導配置性需求最終決定債市長端利率中樞走勢,這一過程由貨幣政策所推動,貨幣政策是宏觀經濟影響債市利率走勢的關鍵抓手。

四是在宏觀經濟決定利率中樞的前提下,貨幣政策出于其他目的進行操作所引發逆向調整的時間窗口會由短期向長期蔓延,宏觀經濟決定債市利率走勢的傳統邏輯將被弱化。

五是債市供求關系變動產生的短期交易機會將刺激交易需求,從而引發債市利率水平出現邊際變化,發生偏離的債券收益率最終將向中樞靠攏。

注:

1.參見格里高利·曼昆所著《經濟學原理——微觀經濟學分冊(第7版)》第四章。

2.債券供給沖擊是指部分行業或主體的債券發行規模在短期內顯著增加或減少。

作者單位:中國工商銀行資產管理部

責任編輯:羅邦敏? 劉穎