聽覺言語信息閾下啟動及其認知神經機制*

李兵兵1 萬紅遠1 郭春彥2

(1.江蘇師范大學教育科學學院,徐州 221116;2.北京市“學習與認知”重點實驗室,首都師范大學心理學院,北京 100048)

1 引 言

閾下啟動***是指閾下呈現的啟動刺激對隨后出現的與之相同或有語義關系的目標刺激在認知加工上的促進作用。在心理語言學研究領域,閾下啟動研究促進了對言語信息的無意識加工及其對其他認知活動(例如對喜好判斷)影響的了解(Newell & Shanks,2014;綜述見Van den Bussche,Van den Noortgate,& Reynvoet,2009;李兵兵,郭春彥,2015;馬利軍,張積家,2011;水仁德,丁海杰,沈模衛,2003;王沛,霍鵬飛,王靈慧,2012;王沛,魯春曉,2005;伍姍姍,譚金鳳,王麗君,陳安濤,2013)。但長期以來,閾下啟動研究大多局限于考察視覺閾下啟動效應,很少有研究考察在語言加工和人際交流過程中同樣起重要作用的聽覺通道是否也存在閾下啟動效應及其與視覺閾下啟動效應是否存在差異(Kouider & Dupoux,2001)。聽覺通道的信息加工方式與視覺通道相比存在較大差異。例如:聽覺通道對時間信息的分辨率比視覺通道更高(如Pasinski,McAuley,& Snyder,2016)。因此,視覺閾下啟動的研究結論不能被用來解釋聽覺言語信息的無意識加工機制。將閾下啟動研究從視覺通道擴展到聽覺通道對于全面和深入了解言語信息的無意識加工機制是非常必要的。本文對聽覺閾下啟動的研究范式、影響因素及其認知神經機制相關的研究進行了梳理,并提出了未來研究應關注的方向。

2 聽覺閾下啟動效應

閾下啟動研究通常需要解決兩個首要問題:一是選擇合適的實驗方法降低啟動刺激的強度以使對其加工達到閾下水平;二是選擇合適的指標以確定對啟動刺激的加工確實處于閾下水平。目前,聽覺閾下啟動主要采用閾下磁帶、雙耳分聽、掩蔽以及閾下呈現刺激等實驗范式來降低對啟動刺激的覺察水平。閾下啟動研究中確定被試對啟動刺激覺察水平的方法有兩種:一種是采用主觀報告法,即讓被試報告在實驗中是否能意識到目標刺激前呈現的啟動刺激。這種方法的優點是被試的報告反映的是其在實驗過程中對啟動刺激的覺察水平,但缺點是其結果不夠客觀可靠,并且無法排除被試可能會忘記實驗中曾覺察到過啟動刺激的可能性。另一種方法是在閾下啟動實驗結束后,讓被試完成獨立的啟動刺激探測實驗,用探測實驗的辨別力指數來反映被試對啟動刺激的覺察水平。這種方法的優點是結果比較客觀可靠,但缺點是被試對啟動刺激的覺察水平會因為進行的任務的不同而不同(如完成判斷啟動刺激知覺特征的任務的覺察水平要高于完成判斷其語義特征的任務),并且啟動刺激探測實驗的流程和閾下啟動實驗的流程的差異使得啟動刺激探測實驗得到的結果不能真實地反映被試在完成閾下啟動實驗時對啟動刺激的覺察水平。另外,也有研究結合兩種方法來確定被試對啟動刺激的覺察水平是否處于閾下。

2.1 聽覺閾下啟動范式

最早考察閾下聽覺信息對認知活動影響的研究是考察閾下自助磁帶(subliminal self-help tape)是否影響人的認知和行為的研究(如Greenwald,Spangenberg,Pratkanis,& Eskanazi,1991)。閾下自助磁帶指的是(市場上出售的)包含據稱可以增強認知能力(如記憶力)或改變行為(如戒煙)的閾下聽覺信息(即聲音強度較低,人們無法辨認磁帶內容)的磁帶。如果這些磁帶確實可以影響人的認知或行為,就說明人們可以對閾下聽覺信息進行有效的無意識加工。Greenwald等(1991)在研究中先測量被試的記憶和自尊水平,然后將標簽上標明可以改善記憶力或提高自尊水平的閾下自助磁帶隨機分發給不同被試。一半被試收到的磁帶的標簽和內容是一致的,另一半被試收到的磁帶的標簽和內容是不一致的。他們讓被試使用這些磁帶5周后,再次測量被試的記憶和自尊水平,并要求被試報告其記憶和自尊水平是否得到提高。實驗結果發現,雖然被試在后測中的記憶和自尊水平相比前測都有所提高,但這僅僅是一種由于參與實驗而引起的安慰劑效應,與他們聽的磁帶內容沒有關系。另外,被試報告的記憶或自尊水平的提高也是與磁帶標簽而不是其內容相關。這些結果說明,閾下聽覺信息不能對人的認知活動產生影響,即人們可能無法對閾下聽覺信息進行有效的無意識加工。因為這些研究與常見的啟動研究在實驗材料及實驗流程上都存在較大差異,所以這些研究無法直接證明聽覺閾下啟動是否是顯著的。但是,這些研究結果暗示,由于人們無法對閾下聽覺信息進行有效的無意識加工,聽覺閾下啟動可能是不顯著的。

與上述采用閾下自助磁帶為實驗材料的研究不同,Dupoux,Kouider和Mehler(2003)采用詞語為實驗材料并結合雙耳分聽范式考察了聽覺閾下啟動效應。他們采用單音節(輔音-元音-輔音結構(consonant-vowel-consonant[CVC]structure)和雙音節(CV-CV結構)的法語真詞和假詞作為實驗材料。在實驗一中,他們在被試左右耳同時各呈現一個詞語,讓被試快速判斷右耳聽到的詞語是真詞還是假詞,同時忽略左耳的詞語。為降低被試對左耳詞的覺察水平,他們將左耳詞的持續時間壓縮38%,強度減弱12dB。實驗包含兩種條件:啟動條件下,左右耳的詞是同一詞語;非啟動條件下,左右耳的詞之間沒有關聯。實驗一的結果發現了顯著的啟動效應,即被試在啟動條件下的反應時比非啟動條件下的更短。但在實驗結束后對被試的訪問中,所有被試都報告聽到了左耳的某些詞語,并且覺得左右耳的詞語有時相同,有時不同。這說明實驗一中的啟動效應可能是由于被試對左耳詞偶爾的有意覺察引起的,因此它可能并不是真正的閾下啟動效應。在實驗二中,為了降低被試對左耳詞的覺察水平,他們把左耳的詞語嵌入句子中呈現,并保持其與右耳詞同時呈現。在實驗結束后對被試的訪問中,被試都報告沒有聽到左耳的詞語。但是,實驗二并沒有發現顯著的啟動效應。這些結果說明,聽覺詞語的啟動效應依賴于被試對啟動詞的有意識覺察。因此,聽覺閾下啟動效應可能是不顯著的。

Kouider和Dupoux(2005)認為這些早期研究沒有發現顯著的聽覺閾下啟動效應可能是由于他們的實驗范式對啟動詞的加工抑制過強以至于被試無法對其進行任何形式的加工導致的。為了達到既降低被試對啟動詞的覺察水平,又使被試可以對啟動詞進行一定的無意識加工的目的,他們借鑒視覺閾下啟動研究中常用的掩蔽啟動范式設計出聽覺掩蔽啟動范式考察聽覺閾下啟動。他們采用法語真詞和假詞作為實驗材料。前后掩蔽刺激都是某個倒放的啟動詞(掩蔽刺激的強度與同一試次中的啟動刺激相同)。在聽覺掩蔽啟動范式中,他們先呈現一個前掩蔽刺激,然后呈現啟動詞,之后呈現目標詞并同時連續呈現四個后掩蔽刺激。被試的感覺就像是在嘈雜的背景聲音中聽到一個目標詞。被試的任務是快速且準確地判斷目標詞是真詞還是假詞。為降低被試對啟動詞的覺察水平,他們壓縮了啟動詞的持續時間(壓縮為目標詞持續時間的35%、40%、50%或70%)并減弱其強度(與目標詞相差15dB)。啟動條件共分四種:重復啟動條件,即啟動詞和目標詞是同一詞;形態(morphological)啟動條件,即啟動詞是陽性詞(如cousin)而目標詞是其對應的陰性詞(如cousine);語音啟動條件,即啟動詞和目標詞發音只有一個因素有區別;語義啟動條件,即啟動詞和目標詞之間有語義關聯。非啟動條件下,啟動詞和目標詞之間沒有上述關系。實驗結果發現,當啟動詞被壓縮為目標詞時長的35%和40%時,被試幾乎覺察不到啟動詞。但是,他們在重復啟動條件下的反應時顯著比非啟動條件更短,即聽覺閾下重復啟動效應是顯著的。而且,與視覺閾下啟動一樣,只有真詞才有顯著的閾下重復啟動效應。另外,他們還發現聽覺閾下重復啟動效應不受啟動詞與目標詞是否由同一人發出的影響。這些結果說明,聽覺閾下重復啟動效應可能是由于對啟動詞進行的抽象的詞形水平(abstract lexical form level)的加工引起的,而不是由于啟動詞與目標詞之間知覺特征的相似性引起的。除聽覺閾下重復啟動效應外,實驗中的聽覺閾下語音啟動效應、形態啟動效應和語義啟動效應都不顯著。但是,視覺掩蔽啟動范式的研究卻發現了顯著的形態和語義啟動效應(如Crepaldi,Hemsworth,Davis,& Rastle,2016)。

Kouider和Dupoux(2005)的研究結果說明,與視覺通道一樣,聽覺通道在一定條件下也存在顯著的閾下啟動效應。他們研究中所設計的聽覺掩蔽啟動范式也成為聽覺閾下啟動研究最常用的實驗范式

如無特別說明,本文后面提到的使用Kouider和Dupoux(2005)的聽覺掩蔽啟動范式的研究,除啟動詞的壓縮率為35%外,其實驗流程與Kouider和Dupoux(2005)基本一致。

2.2 對閾下啟動詞的加工水平

Kouider和Dupoux(2005)的研究結果表明被試可以加工閾下啟動詞的詞匯和詞形信息,但無法加工其語義信息。Daltrozzo,Signoret,Tillmann和Perrin(2011)認為Kouider和Dupoux(2005)研究中閾下語義啟動效應不顯著是因為他們采用被壓縮持續時間的詞作為啟動詞這一操作減弱了被試對啟動詞做無意識語義加工的程度。這是因為被壓縮時間的語音在生活中非常罕見,并且聽覺言語刺激的加工時間一般要長于視覺。為了增加被試對啟動詞的無意識語義加工程度,他們沒有采用聽覺掩蔽啟動范式,而是通過將啟動詞的強度降低為10dB以使被試幾乎覺察不到啟動詞來降低被試對啟動詞的覺察水平。他們使用2到7個字母長的單音節法語真詞和假詞作為實驗材料。在實驗中,他們先呈現啟動詞,然后呈現目標詞(強度為45dB)。被試的任務也是快速判斷目標詞是真詞還是假詞。另外,他們還比較了反應速度快和慢的被試的閾下語義啟動效應。實驗結果發現,只有慢反應組的閾下語義啟動效應才顯著。這些結果說明,當閾下語音刺激的呈現時間沒有被壓縮時,對聽覺閾下信息的無意識加工可以達到語義水平。但是,聽覺閾下信息的語義加工程度受到被試反應速度的調節。

Degner(2011)發現閾下啟動詞所包含的情緒信息也可以得到一定程度的加工。他使用正性和負性的雙音節德語詞語作為實驗材料考察了視覺和聽覺閾下情緒啟動效應。他采用Kouider和Dupoux(2005)的聽覺掩蔽啟動范式考察聽覺詞語的閾下情緒啟動。他在實驗中將啟動詞的持續時間壓縮為目標詞的50%,將啟動刺激和掩蔽刺激的強度相比目標刺激減弱10dB。他采用視覺掩蔽啟動范式(如Meade,Grainger,Midgley,Emmorey,& Holcomb,2018)考察視覺詞語的閾下情緒啟動。他將前掩蔽刺激、后掩蔽刺激和啟動詞的持續時間分別設置為250ms、50ms和50ms。啟動條件下,啟動詞和目標詞效價相同。非啟動條件下,啟動詞和目標詞效價不同。實驗任務是讓被試快速判斷目標詞的效價是正性還是負性。實驗結果發現,在聽覺和視覺閾下啟動實驗中,被試在啟動條件下的反應時都比非啟動條件顯著更短。而且,視覺和聽覺閾下情緒啟動效應的強度沒有顯著差異。在實驗結束后對被試進行的訪問中,所有被試都報告沒有聽到或看到被掩蔽的啟動詞。因此,掩蔽啟動范式實驗中的閾下啟動效應可能是真正的閾下啟動效應。這些結果說明,與視覺通道一樣,聽覺閾下啟動詞所蘊含的情緒信息也可以得到無意識加工。但是,視覺和聽覺閾下啟動實驗的細節存在許多差異(例如刺激的呈現時間),因此該研究并不能確定視覺和聽覺閾下情緒啟動效應的內在機制是否是相同的。

如上所述,采用不同實驗范式的聽覺閾下啟動研究的結果并不一致。使用閾下磁帶和雙耳分聽范式的研究都沒有發現顯著的聽覺閾下啟動效應。采用掩蔽啟動范式的研究發現了顯著的閾下重復啟動效應,但是沒有發現顯著的閾下語音、形態和語義啟動效應。采用閾下呈現啟動刺激范式的研究卻發現了顯著的閾下語義啟動效應。這些研究結果的差異可能和不同實驗范式中對啟動刺激強度的減弱程度不同有關。由于對啟動刺激強度的減弱程度會影響聽覺閾下啟動實驗的結果,未來聽覺閾下啟動研究應更嚴格地控制對啟動刺激的覺察水平以確保觀察到的結果是“真的”閾下啟動效應。

聽覺閾下啟動研究的結果表明,聽覺和視覺閾下啟動效應的機制可能是不同的。目前,解釋視覺閾下啟動的假說主要有知覺加工說、激活擴散模型和反應加工說等(馬利軍,張積家,2011)。知覺加工說認為由于啟動刺激和目標刺激之間的知覺相似性程度會影響視覺閾下啟動效應的大小,視覺閾下啟動應該出現在早期的知覺加工階段。但聽覺閾下啟動研究發現,啟動刺激和目標刺激間的知覺相似性不影響聽覺閾下啟動效應的大小(Kouider & Dupoux,2005)。這說明知覺加工說可能不適用于解釋聽覺閾下啟動效應。激活擴散模型認為閾下啟動刺激會自動激活擴散與其相關的語義網絡。因此,啟動刺激可以促進對隨后出現的語義相關的刺激的加工(即閾下語義啟動效應)。與視覺閾下啟動一樣,在某些條件下聽覺閾下信息也可以通過激活擴散相關的語義網絡來促進對目標刺激的加工(Daltrozzo et al,2011)。這說明激活擴散模型也可以解釋聽覺閾下啟動效應。目前,聽覺閾下啟動的結果還無法說明反應加工說是否適用于解釋聽覺閾下啟動效應。根據視覺和聽覺閾下啟動研究的結果,我們認為視覺閾下啟動可能出現在多個加工水平(如知覺、語義、反應加工等),而聽覺閾下啟動可能僅出現在高于知覺加工水平的抽象詞匯水平或語義加工階段(Kouider & Dupoux,2005)。

3 聽覺閾下啟動的影響因素

視覺閾下啟動研究發現視覺閾下啟動效應受到如實驗任務、實驗材料、啟動刺激持續時間等因素的影響。這些研究促進了對視覺閾下啟動心理機制的了解(如Van den Bussche et al,2009;伍姍姍等,2013)。因此,考察聽覺閾下啟動效應是否也受到類似因素的影響對于了解聽覺閾下啟動的心理機制以及比較視覺和聽覺閾下啟動的異同有重要的意義。我們在上文已經提到了影響聽覺閾下啟動效應的某些因素,如被試的反應速度等。除此之外,還有一些研究考察了其他因素對聽覺閾下啟動的影響。這些研究促進了對聽覺閾下啟動心理機制的了解。

3.1 詞語所屬語系

早期聽覺閾下啟動研究多采用法語詞語為實驗材料。后來采用其他印歐語系詞語為實驗材料的研究也發現了顯著的聽覺閾下啟動效應(如Bermeitinger et al.,2012;Davis,Kim,& Barbaro,2010;Kopeikina,Choroshich,Aleksandrov,& Ivanova,2015)。除印歐語系外,一些采用閃含語系詞語為實驗材料的研究也發現了顯著的聽覺閾下啟動效應,而且其與采用印歐語系語言的研究存在一定差異。Schluter(2013)采用摩洛哥阿拉伯語的真詞和假詞為實驗材料,使用Kouider和Dupoux(2005)中的聽覺掩蔽啟動范式考察聽覺閾下啟動效應發現,摩洛哥阿拉伯語真詞的聽覺閾下重復啟動效應顯著,而且其閾下形態啟動效應也顯著,即當啟動詞和目標詞之間在形態學上相關時(如有共同的副詞詞根),被試對目標詞的反應時要比兩者無關時更短。Ussishkin,Dawson,Wedel和Schluter(2015)使用同屬閃含語系的馬耳他語也發現了顯著的聽覺閾下形態啟動效應。而采用印歐語系語言的研究卻沒有發現顯著的形態啟動效應(如Kouider & Dupoux,2005)。出現這種差異的原因可能是像英語、法語等印歐語系的語言詞語的形態學結構要比閃含語系詞語更復雜(Ussishkin et al,2015)。這些結果暗示聽覺閾下啟動效應可能會受到不同語系語言所特有特征的影響。但是,采用不同語系詞語材料的研究之間在諸如實驗材料類型等方面存在較大差異。因此,需要謹慎對待基于比較這些研究所得出的結論。另外,目前還沒有研究考察其他印歐語系語言(如英語)的聽覺閾下形態啟動效應是否顯著,所以我們也無法確定印歐語系語言的聽覺閾下形態啟動是否真的不顯著。因此,詞語所屬語系是否真的影響聽覺閾下啟動效應還需要更多的實驗結果才能得到證實。

3.2 語音家族大小

Davis等(2010)考察了詞語的語音家族大小對聽覺閾下啟動的影響。語音家族是指和某個詞發音僅有一個音素差異的詞的集合。他們使用單音節、雙音節或三音節的英語真詞和假詞作為實驗材料,采用Kouider和Dupoux(2005)中的聽覺掩蔽啟動范式。與之前研究采用真人錄音不同,他們使用的是電腦生成的仿真語音。他們的實驗包含三種條件:重復啟動(啟動詞和目標詞相同)、詞形啟動(啟動詞和目標詞在語音上相關)和非啟動條件(啟動詞和目標詞沒有關系)。被試的任務也是盡快判斷目標詞是真詞還是假詞。實驗結果發現,只有小語音家族真詞的重復啟動效應顯著,大小語音家族真詞的詞形啟動效應和假詞的兩種啟動效應都不顯著。這些結果說明,詞語的語音家族大小會影響聽覺閾下啟動效應,即大語音家族詞語的聽覺閾下啟動效應可能是不顯著的。他們認為大語音家族詞語作為啟動詞時激活的與之相似(或相同)的詞語表征太多而降低了每個被激活的詞語表征的強度。由于啟動詞的表征激活強度達不到影響對目標詞的認知加工的程度,大語音家族詞語的閾下啟動效應才不顯著。而視覺通道的研究卻發現大語音家族的詞語也有顯著的閾下重復啟動效應(如Crepaldi et al,2016)。這些研究結果也說明聽覺和視覺閾下啟動存在差異。該研究也啟示我們在選擇聽覺閾下啟動研究的實驗材料時要考慮詞語的語音家族大小這一因素。

3.3 啟動和目標刺激間隔時間

Dupoux,Gardelle和Kouider(2008)對比了聽覺閾下和閾上重復啟動效應與啟動刺激和目標刺激間隔(inter stimulus interval,ISI)時間的關系。他們在閾下啟動條件采用Kouider和Dupoux(2005)中的聽覺掩蔽啟動范式。在閾上啟動條件,他們通過延遲掩蔽刺激某聲道相比于另一聲道的起始時間,使得被試覺得掩蔽刺激來源于體側,而啟動刺激和目標刺激來源于中央。這樣,被試就可以有意識地覺察到啟動刺激。他們共設置了8種ISI條件,即從0ms起依次遞增152ms至1064ms。實驗結果發現,閾下重復啟動效應隨ISI延長而減小,而且當ISI長于456ms時閾下重復啟動效應變得不顯著。但是,閾上啟動效應卻不受ISI變化的影響。這些結果說明,聽覺閾下重復啟動效應的持續時間較短,而且與閾上啟動效應存在質的差異。視覺重復掩蔽啟動研究也發現重復啟動效應隨ISI延長而減小,并在超過500ms時變得不顯著(如Ferrand,1996)。這些結果說明,視覺和聽覺閾下啟動效應都是一種短暫的效應,而且其臨界ISI可能比較接近。但目前沒有研究直接比較視覺和聽覺閾下啟動效應的臨界ISI是否存一致,所以該假設還需要進一步的實驗進行驗證。

3.4 對啟動詞的辨別力

Bermeitinger等(2012)使用聽覺掩蔽啟動范式考察閾下語義啟動效應發現,聽覺閾下語義啟動效應的方向(是正啟動還是負啟動)與被試對啟動詞的辨別力有關。他們使用4到7個字母詞長的德語真詞和假詞作為實驗材料。啟動條件下,啟動詞是類別名稱(如水果),目標詞是該類別的某個范例(如蘋果)。非啟動條件下,啟動詞是類別名稱(如水果),目標詞是與啟動詞沒有類別從屬關系的名詞(如蜜蜂)。與Kouider和Dupoux(2005)的實驗不同的是,他們在實驗中將啟動詞壓縮為目標詞時長的25%,將啟動詞和掩蔽刺激的強度降低為目標刺激的90%來降低被試對啟動詞的覺察水平。被試的任務也是判斷目標詞是真詞還是假詞。他們讓被試在完成聽覺掩蔽啟動任務后,再完成啟動刺激辨別任務。在啟動刺激辨別任務中,刺激流程與聽覺掩蔽啟動范式一致(但不呈現目標詞)。被試的任務是判斷啟動詞是真詞還是假詞。他們發現被試對啟動詞的辨別力達到中等水平。這說明聽覺掩蔽范式的實驗中被試可能并不是完全不能識別啟動刺激。實驗結果發現,當不區分被試對啟動刺激的辨別力對閾下語義啟動效應進行分析時,閾下語義啟動效應是不顯著的。這與Kouider和Dupoux(2005)的研究沒有發現顯著的聽覺閾下語義啟動效應的結果是一致的。而當按照被試對啟動詞的辨別力把被試分為高辨別力組(辨別力位于所有被試的前40%)和低辨別力組(辨別力位于所有被試的后40%)對閾下語義啟動效應進行分析時卻發現,對于高辨別力組,被試在啟動條件下的反應時顯著比非啟動條件下更短,即表現為正啟動;而對于低辨別力組,被試在啟動條件下的反應時顯著比非啟動條件更長,即變現為負啟動。這些結果說明,在某些條件下,聽覺掩蔽啟動范式下的閾下語義啟動效應也是顯著的。但是,其方向受到被試對啟動詞辨別力的調節。另外,這可能也解釋了為什么Kouider和Dupoux(2005)的研究沒有發現顯著的聽覺閾下語義啟動效應。因為高辨別力組和低辨別力組的啟動效應方向相反,所以整體的啟動效應就變得不顯著了。但兩個研究在實驗細節上存在許多差異(如啟動詞的壓縮率),因此該假設是否成立還需要進一步的實驗進行驗證。

4 聽覺閾下啟動的認知神經機制

雖然已經有大量研究考察了視覺閾下啟動的認知神經機制及其影響因素(如Trumpp,Traub,Pulvermüller,& Kiefer,2014;侯友,白學軍,2013),但是考察聽覺閾下啟動的認知神經機制的研究還相對較少。目前,僅有兩個研究分別從聽覺閾下啟動的相關腦區和時間進程兩個方面考察了聽覺閾下重復啟動效應的認知神經機制。據我們所知,目前還沒有研究考察聽覺閾下語義啟動效應的認知神經機制。

Kouider,Gardelle,Dehaene,Dupoux和Pallier(2010)采用CVC結構單音節和CV-CV結構雙音節法語真詞和假詞作為實驗材料,使用Kouider和Dupoux(2005)中的聽覺重復掩蔽啟動范式和fMRI技術考察了聽覺閾下重復啟動相關的腦區。行為學結果與Kouider和Dupoux(2005)相同,即只有真詞有顯著的閾下重復啟動效應。fMRI結果發現,真詞和假詞都有閾下重復啟動效應,但是真詞和假詞的閾下重復啟動效應與不同的腦區相關。對于真詞,聽覺閾下重復啟動與左側顳上回(left superior temporal gyrus)和中腦島(mid-insula)的神經活動相關,表現為啟動條件下這些腦區神經活動更弱。但是,這些腦區的神經活動減弱與行為學啟動效應之間沒有顯著的相關關系。雖然啟動詞和目標詞是否由同一人發出對行為學啟動效應沒有顯著影響,但卻顯著影響了神經水平的啟動效應,即當啟動詞和目標詞是同一人發出時,左側顳上回的啟動效應更強。對于假詞,聽覺閾下重復啟動效應表現為啟動條件下額中上回(medial superior frontal gyrus)和尾狀核(caudate nucleus)的神經活動減弱以及顳上回神經活動的增強。這些腦區大多是和聽覺詞語早期加工有關,因此,他們推斷聽覺閾下重復啟動是由于對閾下詞語的早期詞匯加工引起的。采用視覺重復掩蔽啟動范式和fMRI技術的研究發現視覺詞語閾下啟動與早期視覺加工和詞形加工相關的腦區活動減弱相關(綜述見Kouider & Dehaene,2007)。Dehaene等(2001)發現視覺重復掩蔽啟動與左側梭狀回(left fusiform gyrus)、左側中央前回(left precentral gyrus)和右側紋外區(right extrastriate regions)的激活減弱有關。通過對比視覺和聽覺閾下重復啟動相關的腦區,我們發現兩者分別與視覺和聽覺早期詞匯加工相關的腦區相關。這說明視覺和聽覺閾下重復啟動可能和不同的腦區相關。

Kopeikina等(2015)采用單音節、三個字母長的俄語真詞和假詞作為實驗材料,使用Kouider和Dupoux(2005)中的聽覺掩蔽啟動范式和ERP技術考察了聽覺閾下啟動的時間進程。與Kouider和Dupoux(2005)不同的是,他們采用頻率為1000Hz,時長30ms的短純音作為掩蔽刺激。被試任務是判斷他們聽到的目標詞與在聽覺刺激呈現之前屏幕上出現的詞語是否相同。他們在實驗中設置了三種條件,即重復啟動(啟動詞和目標詞相同)、語音啟動(啟動詞和目標詞只有一個元音不同)和非啟動條件(目標詞前不呈現啟動詞)。實驗結果發現,聽覺閾下啟動效應和刺激呈現后200ms的P200以及刺激呈現后400ms的N400相關。對于重復啟動條件,真詞和假詞都誘發了顯著的P200啟動效應,表現為啟動條件和非啟動條件的ERPs極性相反;但只有真詞誘發了顯著的N400啟動效應,表現為非啟動條件N400波幅比啟動條件更負。而對于語音啟動條件,真詞和假詞都誘發了顯著的P200啟動效應,表現為啟動條件和非啟動條件的ERPs極性相反;真詞的N400效應表現為非啟動條件波幅比啟動條件更負,而假詞的N400效應表現為啟動條件波幅比非啟動條件更負。他們認為,P200啟動效應可能反映了啟動條件下對目標詞的注意增強或期待,N400啟動效應則反映了啟動條件下對目標詞語義加工的易化。采用視覺重復掩蔽啟動范式和ERP技術的研究發現視覺重復掩蔽啟動與N/P150、N250、P325和N400相關(綜述見Grainger & Holcomb,2009)。Grainger和Holcomb(2009)認為,N/P150反映了對字母特征和位置的表征;N250反映了對亞詞匯正字法和語音的表征(sublexical orthographic and phonological representations);P325反映了對詞形的表征;N400反映了詞形和語義的交互加工(form-meaning interface processing)。通過對比視覺和聽覺閾下重復啟動的時間進程,我們發現兩者相關的ERP成分及其反映的認知活動存在較大差異。這說明視覺和聽覺閾下重復啟動在時間進程上可能存在一定差異。

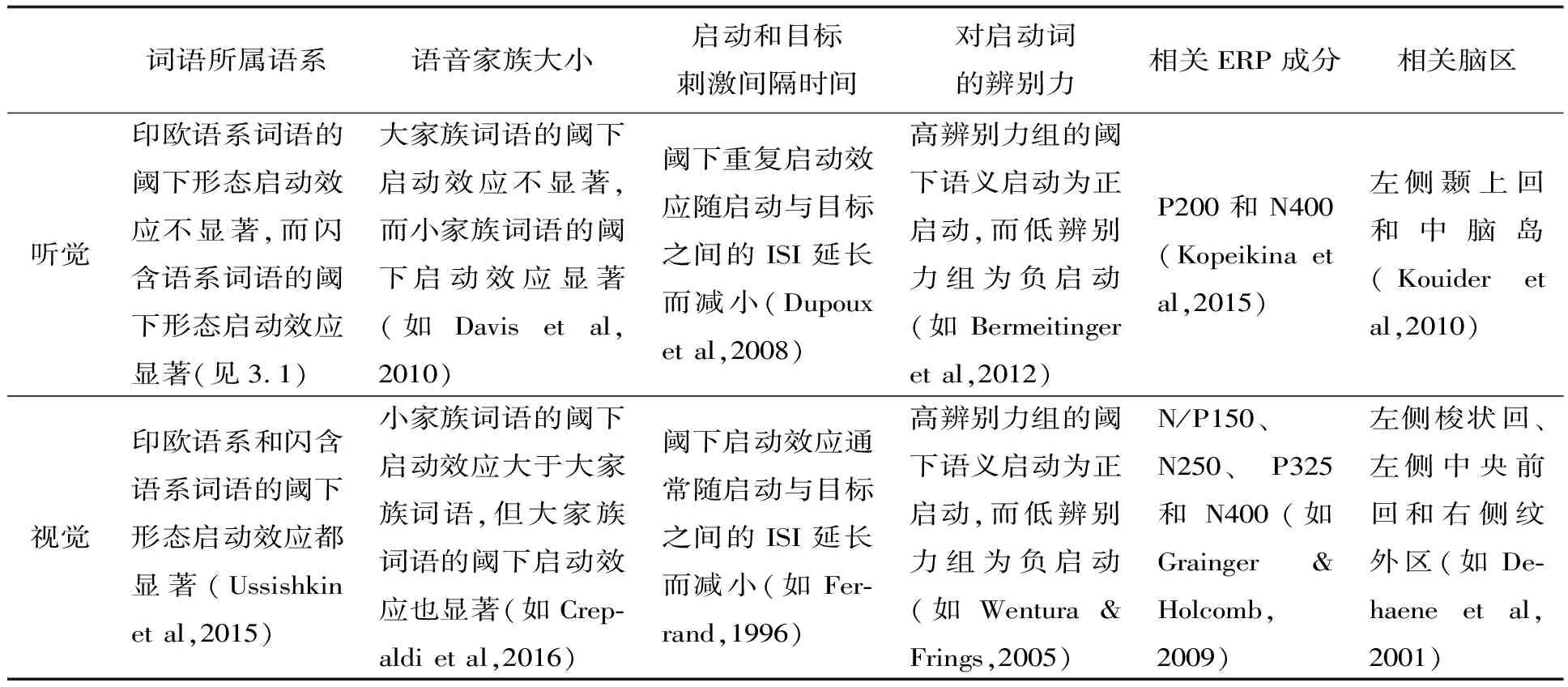

表1 聽覺和視覺閾下啟動的影響因素及認知神經機制對比表

需要指出的是,上述考察聽覺和視覺閾下重復啟動認知神經機制的研究在實驗材料和實驗流程上存在較大差異,而且目前還沒有研究使用相似的實驗材料和實驗流程直接對比視覺和聽覺閾下重復啟動的認知神經機制。因此,我們需要謹慎對待上面提到的視覺和聽覺閾下重復啟動認知神經機制之間可能存在一定差異的結論。

5 小結與展望

與視覺通道一樣,聽覺通道也存在顯著的閾下啟動效應。雖然聽覺閾下啟動和視覺閾下啟動存在一些相似之處,但兩者也存在一些差異(見表1)。與視覺閾下啟動研究相比,聽覺閾下啟動研究還相對較少。聽覺閾下啟動的影響因素及其認知神經機制仍需要進一步的研究。未來的聽覺閾下啟動研究可以從以下幾個方面展開:

第一,優化聽覺閾下啟動研究的實驗范式。采用壓縮啟動刺激時間和掩蔽范式并不能保證啟動刺激完全不被意識覺察,因此這些研究發現的聽覺閾下啟動效應并不一定是“真的”閾下啟動效應。未來聽覺閾下啟動研究應探索更有效的降低啟動刺激覺察水平的實驗范式。例如可以借鑒視覺閾下啟動研究采用的連續閃爍抑制和雙眼競爭等實驗范式來探索采用同時性的能量掩蔽和信息掩蔽的范式來抑制對啟動刺激的覺察。

第二,進一步考察聽覺閾下啟動的影響因素及其心理機制。現有研究已經考察了啟動刺激與目標刺激之間的間隔時間、對啟動刺激的辨別力等因素對聽覺閾下啟動效應的影響。未來研究可以考察詞頻、啟動條件所占比例以及注意因素(包括時間注意、空間注意)、任務類型和加工水平(真假詞判斷,語義分類、詞匯判斷等)等已被證明影響視覺閾下啟動的因素是否影響聽覺閾下啟動。另外,目前專門探索聽覺閾下啟動的心理機制的研究還比較少。未來研究應進一步考察如知覺加工說、激活擴散模型、反應加工說等解釋視覺閾下啟動心理機制的假說是否也適用于聽覺閾下啟動以及探索聽覺閾下啟動是否有不同于視覺閾下啟動的心理機制。

第三,考察漢語的聽覺閾下啟動效應。據我們所知,目前還沒有研究考察漢語的聽覺閾下啟動效應。屬于漢藏語系的漢語與之前研究所采用的印歐語系或閃含語系存在很大差異。因此,考察漢語言語材料的聽覺閾下啟動效應的特點對于了解聽覺閾下啟動的機制以及考察漢語與其他語系語言相比所特有的特征都有重要的理論意義。

第四,進一步考察聽覺閾下啟動的認知神經機制。目前僅有兩個研究采用ERP和fMRI技術考察了聽覺閾下重復啟動的認知神經機制。未來研究可以采用其他分析方法考察聽覺閾下重復啟動的認知神經機制,如采用頻率分析方法考察聽覺閾下重復啟動相關的腦電頻率變化。另外,未來研究也應當考察聽覺閾下語義啟動的認知神經機制。

第五,當前研究大多是單獨考察聽覺或視覺閾下啟動效應。不同感覺通道研究之間(如所用實驗范式、刺激呈現時間等)存在較大差異。這使得不同感覺通道的研究結果難以直接進行比較。未來研究應當在類似實驗情境下(如采用視覺呈現的詞語及其對應聲音為實驗材料)考察視覺和聽覺閾下啟動的異同。另外,未來研究還應考察閾下聽覺信息對視覺通道加工影響的跨通道閾下啟動效應以確定視覺和聽覺無意識詞匯加工機制是否相同以及視覺和聽覺的詞匯信息是否可以在無意識條件下彼此通達或整合(Dominique,Liad,& Deouell,2008)。