高校輔導員離職意向的影響因素研究

王堯駿吳云梟

(浙江理工大學馬克思主義學院,杭州 310018)

1 引 言

高校學生輔導員(以下簡稱輔導員)是大學生思想政治教育的骨干力量,是高校教師隊伍和黨政管理隊伍的重要組成部分,是由學校黨委、行政委派到基層院系并接受所在院系黨政領導的專門從事學生思想政治工作的人員。輔導員是高等學校學生日常思想政治教育和管理工作的組織者、實施者、指導者。隨著國內外形勢的深刻變化對新時期高校大學生思想政治教育提出了前所未有的挑戰,復雜煩瑣的事務性工作使輔導員難以在思想教育方面投入充分的時間和精力,不斷加劇的社會競爭造成輔導員的心理壓力以及對未來職業發展的擔憂。在高等教育“回歸初心”的大背景下,越來越嚴重的輔導員離職問題對高校人才培養造成了不利影響。

1.1 離職意向及離職行為

離職意向(Turnover Intention,TT)是指個體在一定時期內變換其工作的可能性(Sousa-Poza & Henneberger,2004)。盡管離職意向并不必然導致離職行為,但許多研究表明,離職意向是預測員工實際離職行為的重要指標。Bluedorn(1982)、Price和Mueller(1981)建議在研究中用離職意向代替實際的離職行為,因為實際離職行為的外在影響因素更多,比離職意向更難預測。事實上,對離職意向的研究更有助于有關組織在員工的實際離職行為發生前就采取有針對性的預防措施以降低離職意向,進而降低離職率(Lee &Mowday,1987;Hom,Lee,Shaw&Hausknecht,2017)。

1.2 離職意向的影響因素

現有關于員工離職意向影響因素的研究在構思和結論上并不完全一致,部分研究者傾向于直接考察單個或多個變量對離職意向的影響。例如,Muchinsky和Morrow(1983)的研究表明離職意向會受工作相關因素、經濟機會因素及個人因素的影響。Sanjeev(2017)的研究認為離職意向受工作相關因素及個人因素的影響。Lambert,Hogan和Barton(2001)則將離職意向的影響因素分為人口統計學變量、工作環境因素、工作滿意度和工作機會。張淑華和劉兆延(2016)通過元分析方法探究組織認同對離職意向的影響,發現兩者之間呈現高等程度的負相關。除此以外,不少研究者通過模型的構建來探究離職意向受哪些變量影響,以及如何影響離職意向,如Sherian和Abelson(1983)的尖峰突變模型等。Price(2000)提出的模型吸收了多個學術領域(經濟學、社會學和心理學)對離職的研究成果,在解釋雇員離職的心理變化過程方面表現出了很好的預測能力,被認為是最有影響力的模型之一。模型中包括四類變量:環境變量、個體變量、結構變量和過程變量,其中過程變量包括組織承諾和工作滿意度。

那么,輔導員作為中國情景下高等教育領域既是管理者又是教師的特殊職業群體,其離職意向主要受哪些因素影響,以及這些因素又是如何影響輔導員的離職意向?

2 研究一:訪談研究

為了系統深入地探究高校輔導員離職的真實原因和影響因素,本研究先選取了浙江高校的10名輔導員(含3名在職和7名離職)進行結構化訪談,訪談內容包括工作經歷、對工作的看法、離職意向、想離職的原因等。

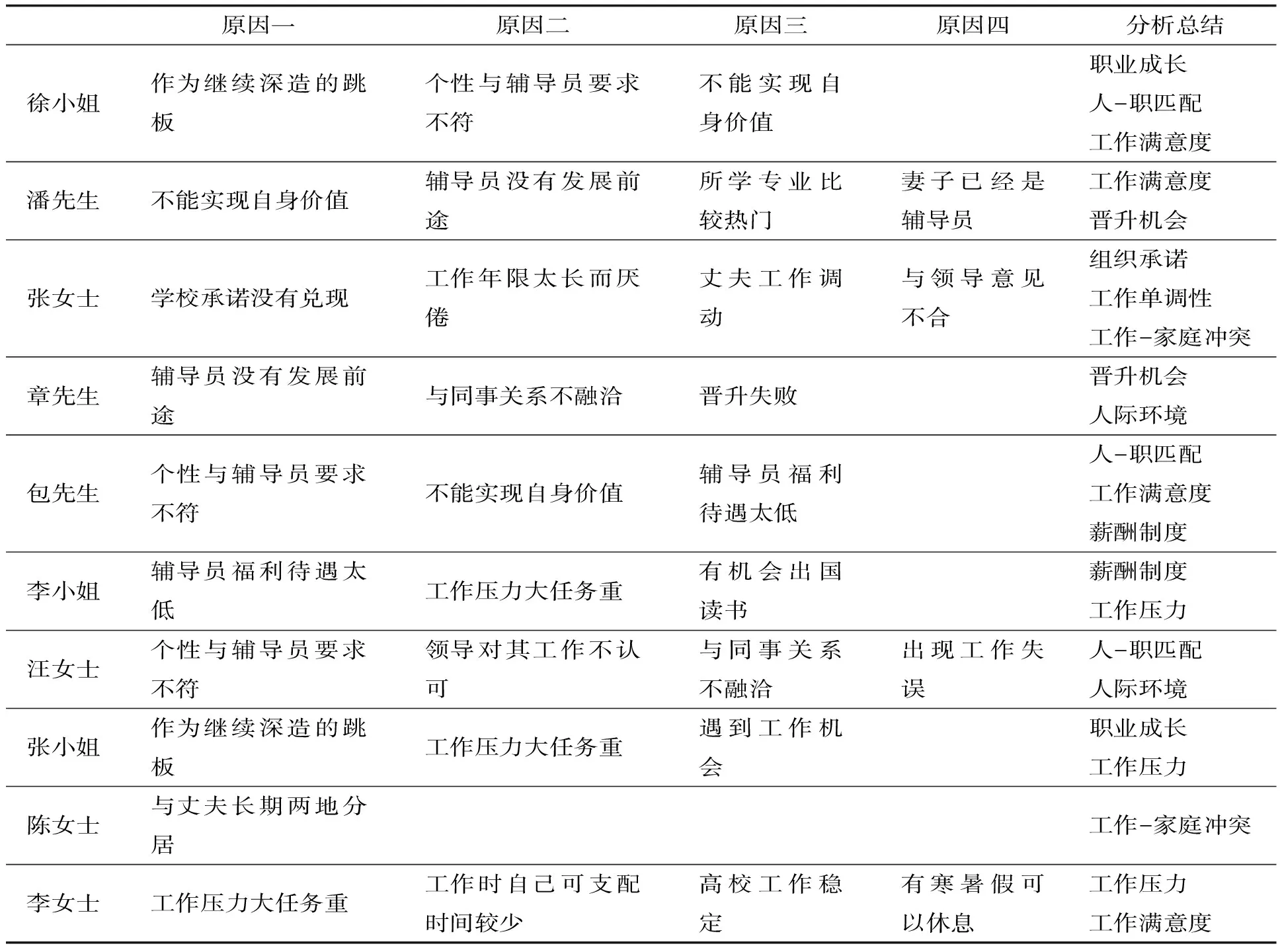

對個人訪談資料進行編碼分析發現(如表1),訪談對象提到的與離職有關的因素,可以歸納為以下幾點:將輔導員工作作為繼續深造的跳板(職業成長)、個性與輔導員職業要求不符(人-職匹配)、不能實現其價值(工作滿意度)、對福利待遇不滿意(薪酬制度)、工作任務重壓力大(工作壓力)、沒有發展前途(晉升機會)、承諾沒有兌現(組織承諾)、工作年限太長而厭倦(工作單調性)、由于家庭等個人原因(工作-家庭沖突)、與領導或同事關系不融洽(人際環境)等。

3 研究二:問卷研究

3.1 調查對象

選取浙江省10所高校的200位專職輔導員為調查對象。共發放問卷200份,回收185份,回收率92.5%,其中有效問卷180份,有效率為97.3%。

3.2 問卷編制

在訪談研究基礎上,結合以往研究編制了《高校輔導員離職意向調查問卷》。調查問卷包括個人資料、離職意向量表、離職意向影響因素量表和輔導員工作滿意度量表,后三部分均采用Likert五點量表計分。離職意向量表共5題,由“從未想過”到“經常想”,分別計1到5分,一致性系數α為0.811;離職意向影響因素量表,共28題,由“非常不贊同”到“非常贊同”,分別計1到5分,一致性系數α為0.907;輔導員工作滿意度量表共12題,由“非常不贊同”到“非常贊同”,分別計1到5分,其中第9、10、11、12題為反向題,該量表在本研究中一致性系數α為0.830,三份量表都具有較好的信度。

表1 被訪者離職意向影響因素分析

3.3 結果分析

3.3.1 高校輔導員離職意向影響因素分析

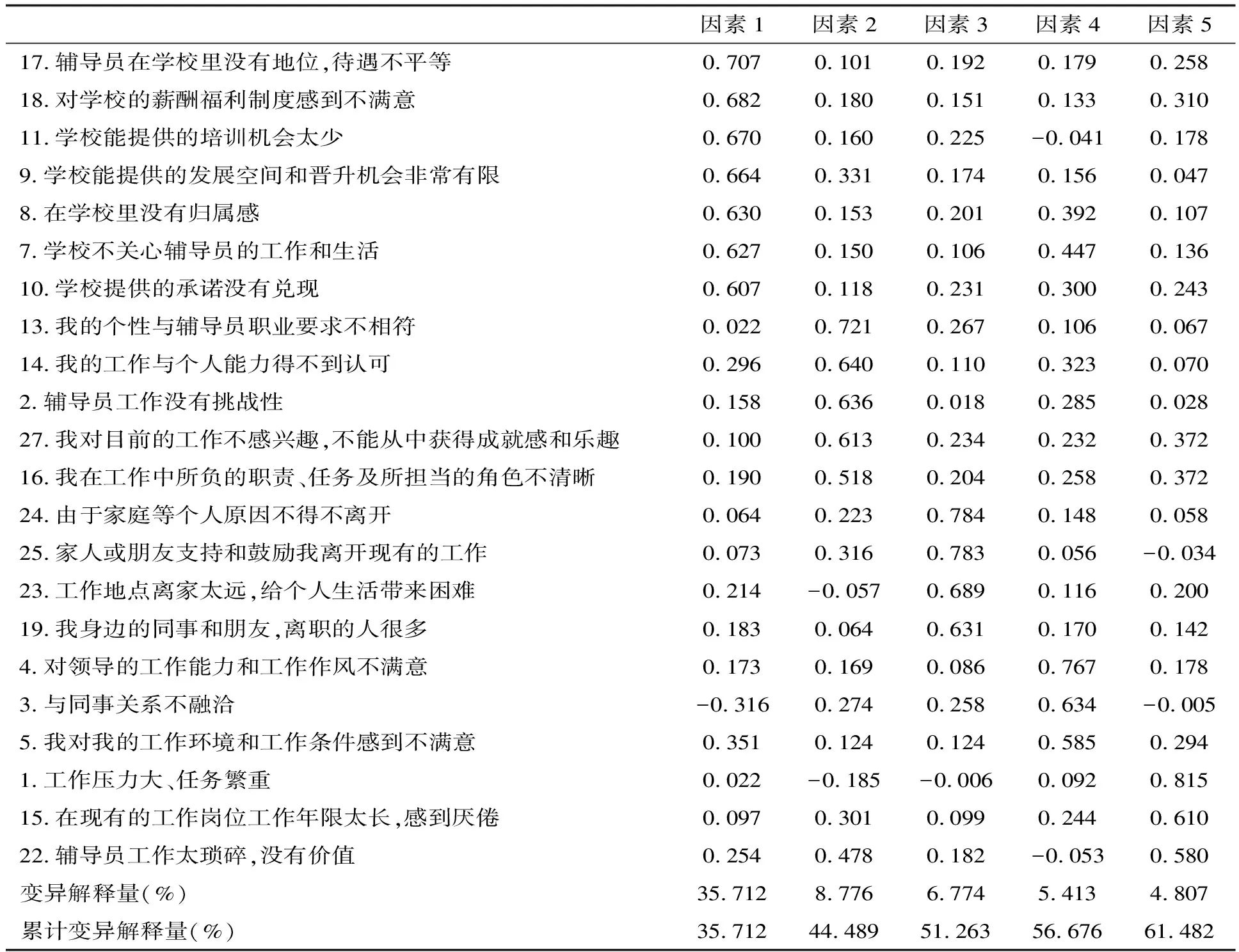

為了探索影響高校輔導員離職意向的因素,對相應數據進行探索性因子分析,KMO檢驗值為0.905,Barlett球形檢驗近似卡方值為2348,顯著性概率為0.000,表明適合因素分析。剔除在多個維度的因素荷重較低且接近的第6、12、20、21、26、28等6個題項后,再次進行因素分析的結果如表2。

如表2所示,離職意向的影響因素可以概括為五個方面:第一個因素包括地位低、薪酬不滿等七個部分,都是與組織、工作單位相關的因素,命名為學校回報;第二個因素包括個性不符、工作無挑戰性等五個部分,都是與工作、崗位性質相關的因素,命名為人-職匹配;第三個因素包括家庭原因、家人鼓勵離職等四個部分,都是與家人、親朋相關的因素,命名為工作-家庭沖突;第四個因素包括對領導不滿、與同事不融洽等三個部分,都是與工作環境相關的因素,命名為人際環境;第五個因素包括工作壓力、工作倦怠等三個部分,命名為工作壓力。

3.3.2 中介效應檢驗

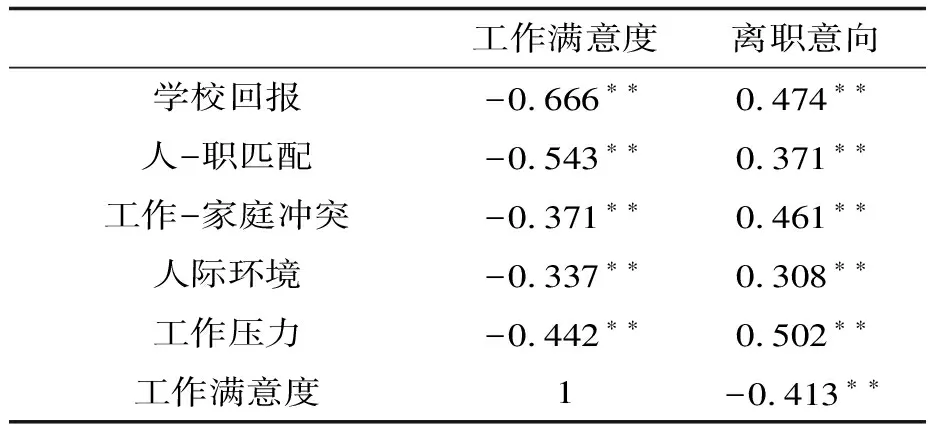

輔導員離職意向的五個影響因素、工作滿意度和離職意向的相關分析結果如表3所示。這五個因素與工作滿意度呈顯著負相關,與離職意向呈顯著正相關,同時工作滿意度與離職意向之間顯著負相關。

線性多元回歸分析結果(表4)顯示,工作滿意度對離職意向的影響顯著(β=-.275,p<0.001),結合前人研究(Riley,2006;Kuo,Lin,& Li,2014;Chung,Jung,&Sohn,2017;嚴玉梅,2008;王忠,張琳,2010),我們擬以工作滿意度為中介變量,分析其在學校回報、人-職匹配、人際環境、工作-家庭沖突、工作壓力和離職意向之間的中介作用。

表2 離職意向影響因素的探索性因子分析結果

表3 各變量間相關分析結果

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,下同。

為了探索工作滿意度的中介效應,我們根據溫忠麟、侯杰泰、張雷(2005)關于中介效應的方法,進行依次檢驗。

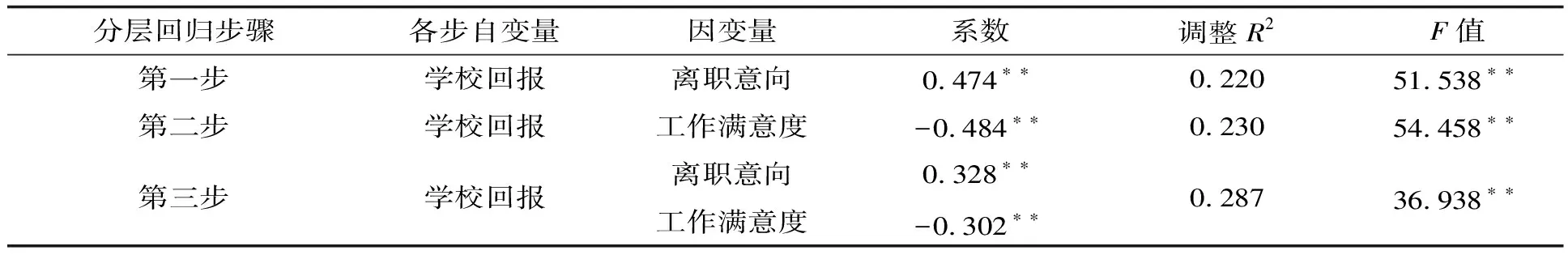

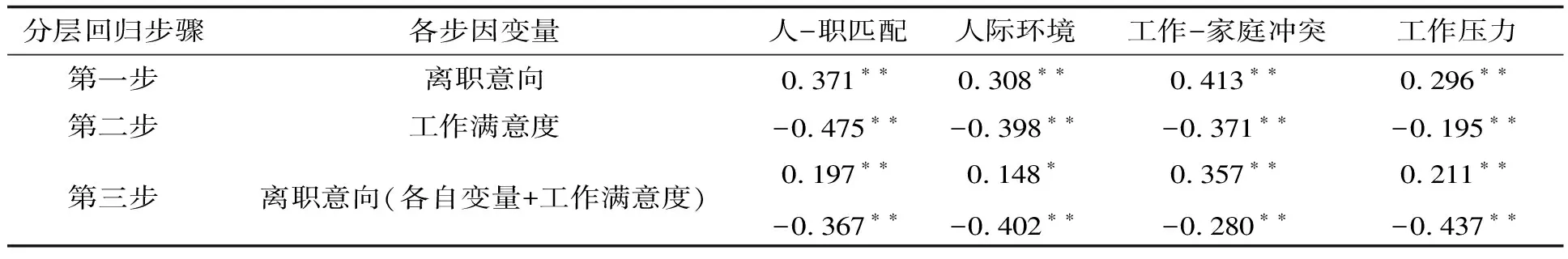

如表5所示,學校回報對離職意向的回歸顯著,當工作滿意度進入方程后,學校回報的回歸系數變小但仍為顯著,工作滿意度的回歸系數也顯著,所以工作滿意度起到了部分中介作用。同理,對工作滿意度是否中介了其他自變量對離職意向的影響進行分析,結果發現(見表6),在回歸方程中同時添加自變量和中介變量后,各自變量對因變量(離職意向)的回歸系數比僅有自變量時變小但仍顯著,因此人-職匹配、人際環境和工作-家庭沖突、工作壓力的結果與學校回報相似,均通過工作滿意度的部分中介影響離職意向。

表4 對離職意向進行多元回歸的結果

表5 工作滿意度在學校回報和離職意向間的中介作用分析結果

表6 工作滿意度在其余變量和離職意向間的中介作用分析結果

4 討 論

4.1 輔導員離職意向的主要影響因素

因子分析結果顯示五個影響因素中,學校回報的方差解釋量最大,為35.71%,說明輔導員對于學校給予其工作的回報非常看重。平等的地位和薪酬福利、良好的晉升機會是輔導員崗位歸屬感和安全感的重要保證。深入分析發現,這種影響存在兩個方向上的可能,即離職意向高的群體中部分人最終選擇離職,而另一部分屬于隱性流失,選擇在崗期間消極怠工、進行社會兼職等來補償學校回報,從某種意義上看后者的不利影響更深遠,未來可引入人格變量進行深入的探討。人-職匹配在四個影響因素中排在第二,說明輔導員對于崗位與自身的匹配程度也很看重。自身個性與崗位要求不匹配,工作得不到認可,職責不明確和角色不清晰都是導致輔導員產生離職意向的重要因素。輔導員日常工作中要求24h通信設備不關機,這使得輔導員在非工作時間很難從心理上“下班”,對其心理資源的恢復不利等。工作-家庭沖突的方差解釋量為6.77%,要想成為優秀輔導員往往要付出比常人多幾倍的時間和精力,勢必會影響他們的家庭生活,部分受訪者就是因為家庭責任而放棄自己熱愛的輔導員工作。人際環境的方差解釋量為5.41%,包括對領導不滿、與同事不融洽和對工作條件不滿三個部分。當輔導員與領導或同事的工作理念不一致,甚至是對領導的工作方式不滿的時候,會產生比較強烈的離職意向。工作壓力的方差解釋量為4.81%,這個因素包括工作任務繁重、工作倦怠和工作瑣碎三個部分。巨大的工作壓力和煩瑣的工作內容,以及長期在這巨大的工作壓力下從事煩瑣的工作內容而產生的工作倦怠是輔導員離職意向增高的重要因素。

4.2 工作滿意度的部分中介作用

研究結果證實,學校回報、人-職匹配、工作-家庭沖突、人際環境、工作壓力對輔導員離職意向均有顯著的直接影響,同時,它們也會通過工作滿意度影響離職意向。工作特殊性、煩瑣性等因素增加了輔導員的工作壓力,而同時沒有滿意的薪酬、晉升機會較少、工作不被認可、角色不清晰、家庭責任等與之形成的反差又降低了工作滿意度,進而影響他們的離職意向,工作壓力越大,滿意度越低,其離職意向越高。

而在其他同類研究中,饒軍民(2013)借助Citespace軟件,發現近十五年國內教師離職研究的前沿主題經歷了涌現、休眠和轉折的過程,熱點領域涉及工作滿意度、組織承諾、離職傾向、職業倦怠、心理契約、職業認同和教師離職對策研究。田海燕(2016)則以濰坊科技學院為例通過問卷調查法和文獻法發現組織認同感和工作滿意度都對離職意向起預測作用。值得注意的是在以往此類關于高校教師的離職意向研究中,對象多為專業教師,對輔導員離職意向相關的研究較少。而且,研究多通過研究者主觀選取相關變量,再行探討它們和離職意向的關系,本研究先通過深入訪談以及定性分析,在此基礎上設計問卷,進行調查分析,使得問卷的設計更合理嚴謹。

4.3 對策建議

輔導員隊伍的相對穩定是高校自身可持續發展的需要,也是培養社會主義合格建設者和可靠接班人重要保障。根據本研究得到的模型和結論,提出以下對策。一是保障輔導員經濟與政治待遇,提高學校回報。高校應根據輔導員實際付出在晉職晉升、政治待遇、崗位補貼等給予適當的政策傾斜,提高其工作積極性。二是明確職責邊界,優化隊伍結構,提高人職匹配度。高校應在全國思想政治工作會議等基礎上,結合實際明確輔導員崗位職責,并在輔導員配備時,綜合考慮性別比例、年齡結構、學科背景、學歷結構、隊伍數量等因素,使隊伍配置結構更加合理。三是已有研究顯示增強歸屬感和組織懷舊(Organizational Nostalgi,Leunissen,Sedikides,Wildschut,& Cohen,2018)可以有效降低員工的離職意向。高校應對輔導員的職業發展進行合理的長遠規劃,加強隊伍專業化建設,改善人際環境,減少工作壓力,增強輔導員對崗位的歸屬感和安全感。

5 結 論

通過對研究結果分析和討論得出如下結論:(1)導致輔導員離職意向增強的因素主要包括五個方面,即學校回報、人-職匹配、工作-家庭沖突和人際環境、工作壓力;(2)工作滿意度部分中介了五個因素對離職意向的影響;(3)高校可通過明確職責邊界,優化隊伍結構,提升專業化建設,增強職業歸屬感等措施降低輔導員的離職意向。