AR技術促進科學教育的實驗研究

劉 瀟, 王志軍, 曹曉靜, 韓美琪

(天津師范大學 教育科學學院,天津 300387)

0 引 言

“技術賦能學習”強調以學習者為中心,技術為學習者的學習提供支持[1]。增強現實(Augmented Reality,AR)技術實現了物理世界和虛擬世界的無縫融合,有助于學習者高階思維能力的發展[2],因而引起了教育領域學者的廣泛關注。

根據Gartner公司發布的2017年新興科技技術成熟度曲線,AR技術已經開始步入成熟期[3],其教育應用潛力也愈加凸顯。如今,該技術已經滲透到科學、語言、藝術等學科的教學當中。其中,科學教育是AR教育應用的主要陣地,AR所提供的貼近自然的交互方式對于幫助學習者理解科學學科中復雜的空間關系和抽象概念大有裨益。

1 AR技術對科學教育的促進作用

科學教育是社會進步、技術發展的必然要求。然而,學生在常規科學教育中的科學探究體驗非常有限,科學教育甚至被異化為讓學生接受科學知識的過程[4]。AR技術的出現,為解決這些難題創造了條件,其對科學教育的促進作用主要體現在如下3個方面:

(1) 將抽象、微觀的知識內容可視化。科學學科中的很多核心概念(如動能、細胞等)都帶有抽象性、微觀性,脫離學習者的生活情境,不便于其掌握和理解。AR技術可以幫助學習者利用3D模型來增強對現實情境的視覺感知能力[5],學習者既可以通過不同視角來觀看AR模型,也可以通過親自接觸并操縱3D模型來增強學習體驗[6]。在這類概念的學習中,AR起到了“建構模型和轉化表征”的作用,可有效提升學習者對科學概念及其表征的理解程度。

(2) 將復雜的空間關系可視化。科學學科中常常存在各種各樣復雜的空間關系(如化學中的鍵長與鍵角),對學習者的空間認知能力提出了更高的要求。傳統的材料畫面常常以二維平面來展示物質的空間結構,一方面受呈現媒介尺寸的影響較大,另一方面也不符合學習者的三維認知習慣。AR技術提供給學習者的3D模型相比二維圖片更具真實感,學習者對3D模型所進行的縮放、移動、旋轉等操作也使得其以一種更為“具身”的方式建構對空間關系的認知,進而提升空間想象和思維能力。

(3) 支持泛在環境下的情境式學習。隨著移動AR技術的普及,越來越多的學習者僅需利用常見的手持設備(智能手機、平板電腦等)便可隨時隨地開展合作、探究等學習活動。特別是在科學材料方面,不同于傳統紙質材料在內容表達形式上的僵化,也不同于傳統數字材料在有形性、真實感方面的欠缺,AR材料提供了一種介于傳統紙、數材料的折衷方案,允許學習者在一種泛在的情境中實現對知識內容的深度理解。

2 相關研究現狀

為了解AR技術應用于科學教育的研究現狀,本文對CNKI和Web of Science中主題為“增強現實”的教育類核心文獻進行了檢索和分析,總結和歸納了已有的研究及其存在的不足。

2.1 AR技術應用于科學教育的主要研究

長期以來,許多研究者針對AR應用于科學教育的有效性進行了孜孜不倦地探索。理論研究方面,Cheng等[7]發現在科學學習中,基于圖像AR對提升學習者的空間能力、操作技能和概念理解能力有很大的幫助,基于位置AR則更有利于學習者探究能力的培養;張四方等[8]構建了科學教育視域下包含認知層次、應用層次和技術層次的3層次模型,指出AR技術只有在教學論、設計者、學習者三方融合中才能更好地發揮其科學教育的價值。實踐研究方面,以蔡蘇等[9]為代表的諸多學者嘗試設計、開發AR教育資源并測試了其教學應用有效性。例如,“凸透鏡成像”實驗表明,AR工具對提升學習者的學習動機、態度有顯著作用;“微觀粒子交互式”實驗表明,AR工具有助于學習者實驗探究能力的提高;“探秘微觀細胞”實驗表明,在知識掌握情況和學習態度方面,AR教學效果遠好于傳統教學方式。

2.2 相關研究存在的不足

大量研究證明了AR技術可有效促進科學教育,然而多數研究僅設計了AR組和非AR組的對比實驗,對于學習者、教師、媒介等教學環境要素的特征關注不足。特別是學習者特征包含性別、年齡、學習風格、空間能力、知識基礎等諸多變量,這些變量是否與學習材料的類型存在交互作用,是否會對實驗結論有所影響,不得而知。其中,對于空間能力而言,部分研究者將其作為因變量處理,著力探究AR技術對提升空間認知水平的作用,然而卻鮮少將其設為自變量,考慮其對學習效果的影響。

3 研究問題與方法

針對已有研究存在的不足,本文將通過實驗研究的方法探討空間能力水平和學習材料類型的相互作用對科學學習效果的影響。

3.1 實驗目的

探究不同類型的學習材料對不同空間能力學習者的學習成績、認知負荷和學習動機的影響,從而判斷AR技術是否能有效促進科學學習。

3.2 實驗設計

本實驗采用2(學習材料,被試間變量)×2(空間能力,被試間變量)兩因素混合實驗設計。自變量包括學習材料(傳統圖文材料、AR材料)、空間能力(低空間能力、高空間能力);因變量包括學習成績(保持測試成績、遷移測試成績、總測試成績)、認知負荷(心理努力程度、感知難度、總認知負荷)和學習動機(注意、關聯、信心、滿足、總學習動機);無關變量包括被試的先前知識水平、學科背景、年齡。

3.3 實驗假設

AR材料較傳統圖文材料更有助于科學學習,這種優勢尤其對低空間能力的學習者更為明顯。

3.4 被試

從T大學本科生中招募自愿參加實驗的被試,對其進行空間能力測試,根據測試的結果,篩選出60名學生(年齡在18~22歲區間)參加實驗,將其按照空間能力分為低空間能力組和高空間能力組2個組別,每組30人。然后,對這2組被試進行組內隨機分配,共得到4組被試,每組15人。

3.5 實驗儀器

平板電腦1部,用于呈現AR效果,型號為小米平板MI PAD 4。

3.6 實驗材料

(1) 學習材料。實驗所需的學習材料共2份(傳統圖文材料、AR材料),主題為“烷烴結構”。其中,傳統圖文材料以圖片的方式呈現烷烴的結構(見圖1);AR材料則允許被試通過掃描圖片獲得烷烴結構的3D模型,并通過手勢交互的方式操縱模型,以多角度觀察烷烴結構(見圖2)。

圖1 圖文材料界面圖2 AR材料界面

AR材料的制作經歷了建模和編程兩大階段:首先通過3Dmax軟件繪制烷烴分子模型,然后將模型導入AR/VR云設計平臺,經過編輯處理發布AR特效至AR云播放器中,便于學生利用MI PAD進行觀看。

(2) 測試材料。①被試基本信息問卷1份,用于獲取被試的性別、年齡、專業等基本信息。②空間能力測試題1份,采用經典的標準MRT測試題測試被試的心理旋轉水平,即想象物體旋轉的空間智能轉換能力。③先前知識測試題1份,用于測量與學習材料中學習內容相關的被試先前知識水平。測試共包含6道題目,答對1道計1分,滿分為6分。若被試的前測成績高于3分,則將其視作高基礎被試,予以剔除。④學習效果測試材料1份,包含保持性測試和遷移性測試。保持性測試主要用于檢測學習的數量,即學習者記住了多少學過的內容;遷移性測試:主要用于檢測學習的質量,即學習者能靈活運用已學材料的程度。測試共包含21道題目,其中保持性測試12道,遷移性測試9道。⑤認知負荷自評量表1份,采用經典的Paas量表。利用SPSS對預實驗的數據進行信度分析,發現該量表的Cronbachα系數為0.690(介于0.6~0.7之間),說明數據信度可接受。⑥學習動機自評量表1份,采用根據ARCS模型改編的IMMS動機測量量表。利用SPSS對預實驗的數據進行信度分析,發現該量表的Cronbachα系數為0.941(高于0.8),說明研究數據信度質量很高。

3.7 實驗過程

試驗過程分為3步:①各組被試依次填寫基本信息問卷、先前知識測驗。空間能力測試已在實驗前完成,并作為分組依據之一。②各組被試依次學習由主試指定的學習材料。③被試結束學習后,完成學習效果測試、認知負荷自評和學習動機自評。

4 數據分析

4.1 學習成績

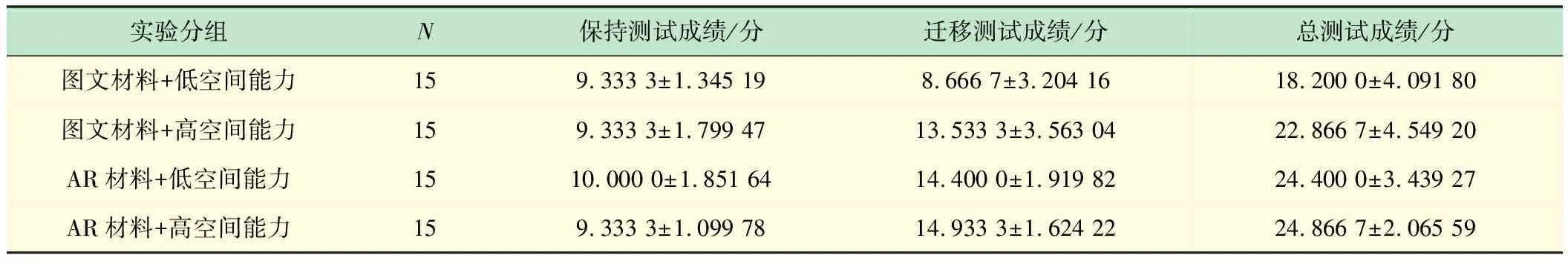

使用SPSS19.0統計軟件對被試的測試成績進行分析,可得到各項目的平均值和標準差,如表1所示。

表1 不同實驗組的學習效果測試情況(M±SD)

由表1可見,不同空間能力的學習者在使用傳統圖文材料和AR材料后,其保持測試成績、遷移測試成績和總測試成績均存在差異。整體而言,無論針對哪類空間能力的學習者,AR材料相比傳統圖文材料都體現出其優越性,且低空間能力學習者在學習效果方面從AR材料中獲益更多。

為進一步了解學習材料類型和空間能力水平對學習成績的交互作用,本文對各組的三項成績進行了兩因素被試間方差分析,發現:在保持測試中,兩因素的P值分別為0.117和0.934,均大于0.05,說明學習材料類型和空間能力水平對于保持測試成績的交互作用不明顯;在遷移測試中,兩因素的P值分別為0.000和0.001,均小于0.05,說明學習材料類型和空間能力水平對于遷移測試成績均存在明顯的交互作用;圖文材料與AR材料、低空間能力與高空間能力對學習效果的不同影響也體現在總測試成績中。

4.2 認知負荷

使用SPSS19.0統計軟件對被試的認知負荷進行分析,可得到各項目的平均值和標準差,如表2所示。

由表2可見,不同空間能力的學習者在使用傳統圖文材料和AR材料后,其心理努力程度、感知難度和總認知負荷均存在差異,但區別不大。整體而言,AR材料可有效減少低空間能力學習者的認知負荷。

表2 不同實驗組的認知負荷測量情況(M±SD)

為進一步了解學習材料類型和空間能力水平對認知負荷的交互作用,本文對各組的3項認知負荷測評指標進行了兩因素被試間方差分析,發現:從心理努力程度看,兩因素的P值分別為1.000和0.501,均大于0.05,說明學習材料類型和空間能力水平對于心理努力程度的交互作用不明顯;從感知難度看,兩因素的P值分別為0.404和0.676,均大于0.05,說明學習材料類型和空間能力水平對于感知難度的交互作用不明顯;同樣的,學習材料類型和空間能力水平的不同組合也并未對認知負荷產生顯著差異影響。

4.3 學習動機

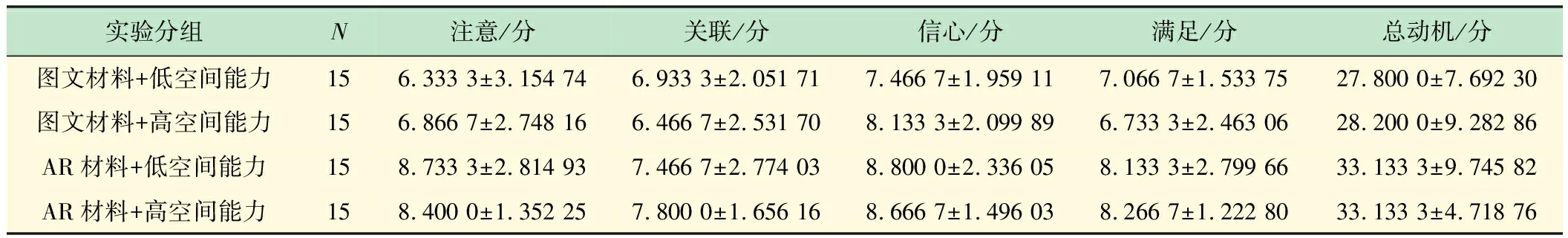

使用SPSS19.0統計軟件對被試的學習動機進行分析,可得到各項目的平均值和標準差,如表3所示。

表3 不同實驗組的學習動機測量情況(M±SD)

由表3可見,不同空間能力的學習者在使用傳統圖文材料和AR材料后,其注意、關聯、信心、滿足和總動機評分均存在差異。整體而言,無論針對哪類空間能力的學習者,AR材料相比傳統圖文材料都能使學習者獲得更高的學習動機。

為進一步了解學習材料類型和空間能力水平對學習動機的交互作用,本文對各組的5項學習動機測評指標進行了兩因素被試間方差分析,發現:從“注意”動機看,兩因素的P值分別為0.005(<0.05)和0.882(>0.05),學習材料類型對于“注意”動機的交互作用明顯;從“關聯”動機看,兩因素的P值分別為0.119和0.910,均大于0.05,學習材料類型和空間能力水平對于“關聯”動機的交互作用均不明顯;從“信心”動機看,兩因素的P值分別為0.074和0.606,均大于0.05,學習材料類型和空間能力水平對于“信心”動機的交互作用均不明顯;從“滿足”動機看,兩因素的P值分別為0.019(<0.05)和0.854(>0.05),學習材料類型對于“滿足”動機的交互作用明顯;從總動機看,兩因素的P值分別為0.016(<0.05)和0.924(>0.05),學習材料類型對于總動機的交互作用明顯。

4.4 AR材料組學習成績、認知負荷和學習動機關系

為了進一步檢驗學習者在使用AR材料時的學習成績、認知負荷和學習動機之間的關系,本研究篩選出AR材料組的數據,并進行了一系列Pearson相關分析,結果如表4所示。

表4 學習成績、認知負荷和學習動機關系

注BC:保持性測試,QC:遷移性測試,ZC:總測試,XN:心理努力程度,RN:感知任務難度,ZF:總認知負荷,ZY:注意,GL:關聯,XX:信心,MZ:滿足,ZD:總學習動機;**P<.01,*P<.05

研究發現:①學習者的學習成績與認知負荷呈非顯著負相關(r=-0.18,P>0.05);②學習者的學習成績與學習動機呈顯著正相關(r=0.61,P<0.01),其中保持性測試成績與注意(r=0.62,P<0.01)、關聯(r=0.55,P<0.01)、信心(r=0.42,P<0.01)、滿足(r=0.62,P<0.01)均呈顯著正相關,遷移性測試成績與注意(r=0.49,P<0.01)、關聯(r=0.44,P<0.01)呈顯著正相關;③學習者的認知負荷與學習動機呈負相關,但相關作用不明顯(r=-0.08,P>0.05)。

5 討 論

基于實驗所得的數據,本研究從學習成績、認知負荷、學習動機及3者相互關系等方面討論AR技術對科學教育的影響。

(1) AR技術對學習成績的影響。在提升學習者學習成績(特別是遷移性測試成績)方面,實驗得出了和相關研究類似的結論:AR材料相比圖文材料具有顯著優勢,且這種優勢尤其適用于低空間能力學習者,說明AR確實能起到可視化微觀知識、可視化空間關系的作用。學習者在觀察并操縱3D模型的同時,建立起抽象概念與具體物質之間的表征關聯,從而促進了知識的理解和遷移。

(2) AR技術對認知負荷的影響。在降低學習者的認知負荷方面,實驗得出了和相關研究類似的結論:AR材料的優勢體現得并不明顯,認知負荷與學習成績并無關聯[10],也無法對學習者的學習成績進行預測[11]。Cheng[12]認為,AR技術所提供的自然交互功能,并不能直接導致學習的成功,學習者感知的認知負荷并非影響其學習結果的唯一本質因素。本研究中,AR技術未能有效降低認知負荷,可能源于3個方面:①學習者對AR工具的使用尚缺乏足夠的熟悉度和適應性;②學習材料本身的難度所帶來的內在認知負荷難以被大幅調整;③AR材料的設計尚未達到理想狀態,因而增加了學習者的外在認知負荷。

(3) AR技術對學習動機的影響。在提升學習者的學習動機方面,實驗得出了和相關研究類似的結論:AR材料相比圖文材料具有顯著優勢,學習者的空間能力在其中起一定作用但并非關鍵作用。在學習動機各維度中,AR技術在幫助學習者集中“注意”、獲得“滿足”方面產生著重要的影響,這暗示了感知注意力對AR學習的重要性。本研究中,大多數學習者均是初次接觸AR材料,3D模型的呈現極大地吸引了他們的注意,促使他們帶著強烈的興趣開展學習。值得注意的是,研究者必須要警惕“哇”效應的產生,即:學習者的學習動機并非來自于AR與知識的關聯,而是來自于其初次接觸AR而產生的好奇,在對AR逐漸熟悉之后,原本不穩定的學習動機可能會消失殆盡。

(4) AR技術對學習成績、認知負荷和學習動機的綜合影響。有效學習需經歷“環境要素—動力機制—過程機制—結果要素”的學習過程生態鏈[13]。AR技術可以為學習者營造情境化的學習環境,學習動機的激發與維持可以提供學習的動力機制,認知負荷的合理控制可以使學習者以更加輕松、自在的方式進行學習,而學習成績則可作為衡量有效學習是否達成的結果指標。

從對AR材料組學習成績、認知負荷和學習動機關系分析結果來看,AR技術所提供的動力機制對學習結果產生了正向影響,但在過程機制的優化方面還有待提升。Plass等[14]認為,基于人類認知結構的特征,可以將認知負荷視為預測學習結果的指示器。根據認知負荷理論,認知負荷可分為內在認知負荷、外在認知負荷和關聯認知負荷。其中,外在認知負荷是由學習材料的設計所引發的,屬于無效認知負荷,需要被著力降低。本研究中,認知負荷對學習成績的負相關作用未能充分發揮,說明AR學習資源的設計還有待優化。

6 結 語

研究證明,AR技術確有促進科學教育的積極作用。目前,教育領域關于AR學習資源的設計與開發研究正在如火如荼地進行,相信在不久的將來,“AR技術賦能科學學習”的教育潛力必將得到充分發揮。在繪制美好愿景的同時,必須腳踏實地做好眼前的工作。進一步研究將圍繞“AR學習資源的優化設計”而展開,一條有效的途徑是遵循“多媒體畫面語言學”所提供的設計框架[15],從畫面語義、畫面語用和畫面語構的3個層次,全方位考量教學內容、教學環境各要素對AR畫面設計的影響,通過合理的畫面要素搭配,將由AR學習資源帶來的認知負荷控制在合理的范圍,進而促使“環境要素—動力機制—過程機制—結果要素”的學習過程生態鏈日趨通達而完善。