西部陸海新通道高水平、高質量發展研究文獻綜述

鐘明容,劉忠萍 (南寧師范大學,廣西 南寧 530000)

互聯互通是貫穿“一帶一路”建設的血脈,從2013年習近平主席提出“一帶一路”倡議到2019年第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇,均強調支持著力構建全球互聯互通伙伴關系,加強合作機制。習近平總書記在第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇演講中明確指出:中國將同各方繼續努力,構建以新歐亞大陸橋等經濟走廊為引領,以中歐班列、陸海新通道等大通道和信息高度路為骨架,以鐵路、港口、管網等為依托的互聯互通網絡①。國務委員兼外交部長王毅2019年4月28日就第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇成果接受媒體采訪指出,與會各方對此普遍予以支持,同意在伙伴關系引領下,本著多邊主義精神,合力推進全方位互聯互通,建設高質量、可持續、抗風險、價格合理、包容可及的基礎設施,并加強各國政策、規則和標準的“軟聯通”。

中新互聯互通南向通道以廣西作為出海口聯動21世紀海上絲綢之路,在重慶實現與中歐班列(重慶)和長江經濟帶聯動,形成新的亞歐大陸橋,實現“一帶一路”完美閉合。2017年8月,渝、桂、黔、隴4省區市簽署《關于合作共建中新互聯互通項目南向通道的框架協議》;2018年6月和8月,青海、新疆相繼加入合作共建“南向通道”工作機制;2018年11月,中新兩國正式簽署《關于中新(重慶)戰略性互聯互通示范項目“國際陸海貿易新通道”建設合作的諒解備忘錄》,將“南向通道”正式更名為“陸海新通道”,進一步拓展了通道建設的內涵、意義和重點領域②。2019年5月16日,在第二屆中國西部國際投資貿易洽談會開幕式上,陜西簽署合作共建“陸海新通道”協議,這標志著陜西正式加入現有的“陸海新通道”共建合作機制,“陸海新通道”朋友圈”擴大到西部9省區市。

1 通道經濟發展的理論基礎——點軸理論

點軸開發理論最早由波蘭經濟學家薩倫巴和馬利士提出。我國著名地理學家陸大道先生提出,點軸開發模式是增長極理論的延伸,從區域經濟發展的過程看,經濟中心總是首先集中在少數條件較好的區位,成斑點狀分布。這種經濟中心既可稱為區域增長極,也是點軸開發模式的點。隨著經濟的發展,經濟中心逐漸增加,點與點之間,由于生產要素交換需要交通線路以及動力供應線、水源供應線等,相互連接起來就是軸線。這種軸線首先是為區域增長極服務的,但軸線一經形成,對人口、產業也具有吸引力,吸引人口、產業向軸線兩側集聚,并產生新的增長點。點軸貫通,就形成點軸系統。因此,點軸開發可以理解為從發達區域大大小小的經濟中心(點)沿交通線路向不發達區域縱深地發展推移。

2 西部陸海新通道高水平、高質量發展研究文獻綜述

2.1 通道經濟文獻綜述

王瑛(2004年)提出發展通道經濟是依據點軸開發模式,以交通運輸項目的投資改善區位條件,促進區域經濟的發展,其本質是開放經濟、流通經濟、服務經濟和產業經濟,影響發展通道經濟的因素有區位條件,社會經濟因素與區域互補性等多個因素。朱其現(2009年)提出通道經濟是隨著通道的變遷而發展演化的,其基本的發展軌跡是從簡單的通道到封閉經濟空間內生產要素交流的通道、開放空間中內外連接及生產要素自由流通的通道再到由生產要素的自由流動而產生的對其進行規范及更好服務的制度通道。它經歷了陸上通道經濟、海上通道經濟、交通通道經濟、產業(轉移)通道經濟和制度通道經濟5個階段。朱其現(2010年)從交通通道的基本形式、功能定位,交通通道的演化與發展,交通運輸與地域經濟運動3方面分析通道經濟的基本載體內涵,并對中國交通通道建設規劃作了論述。

楊一達(2018年)實踐證明,“一帶一路”倡議所具有的意義與內涵較為顯著,相關國家的陸續加入證明了其在國家經濟穩定和發展方面所表現出來的積極意義。鄭志來(2015年)從區域經濟不均衡、區域經濟互聯互通、區域經濟分層優化等方面論述“一帶一路”戰略與區域經濟內在關系,進而從“一帶一路”戰略與既有國家區域戰略融合、與區域經濟發展協調機制融合、區域產業鏈融合、區域通道經濟雙向融合、區域經濟平臺融合等5個方面,提出了“一帶一路”戰略與區域經濟融合發展路徑。蘇斌(2015年)就我國在建設與周邊國家互聯互通的6大經濟走廊中,規劃了相當數量的國際大通道。

綜合對以上研究成果的梳理,基本可以明確通道經濟的含義及其基本形式、功能定位等相關內容,以及通道經濟在“一帶一路”互聯互聯建設、區域經濟融合發展等所具有的重要角色。上述文獻可以為今后通道經濟的深化發展,區域之間通道經濟建設具體規則的實施等提供研究和拓展的創新點。

2.2 西部共建陸海新通道高水平、高質量發展研究文獻綜述

絲綢之路經濟帶作為東西方商貿往來和文化交流的大通道,必須充分發揮文化優勢、區位優勢、產業優勢,激發欠發達地區經濟發展的潛力。西部地區發展通道經濟,要發展壯大民族特色優勢產業,特別是要增強貿易集聚中心的極化效應和擴散效應,拓展交通通道,強化信息通道、人才通道、貿易服務通道,加速“點—軸”漸進式擴散,盡快真正融入絲綢之路經濟帶建設(高新才,2014年)。我國西部少數民族地區是經濟發展起點較低,增長較難的區域。從經濟增長、社會穩定和可持續發展的共同要求來看,該區域需要培育自我發展能力。在探討發展通道經濟對培育西部少數民族地區自我發展能力的影響基礎上,提出發展通道經濟,培育西部少數民族地區自我發展能力的對策(莫晨宇,2013年)。“一帶一路”建設是新時期我國發展全方位外向經濟的總體方略,其實施與民族地區經濟發展之間存在契合性;戰略方針政策契合民族地區外向經濟發展,共同地緣特征降低民族地區邊境通道經濟成本,雙向要素流動推動民族地區資源經濟增長,低端經濟范式倒逼民族地區產業結構調整,文化心理認同拉動民族地區貿易經濟大繁榮(章文光、田茂運,2017年)。“南向通道”是中國西部聯通東盟地區的國際陸海貿易新通道,是“一帶一路”的合攏工程。南向通道”建設的重點是成渝地區和北部灣地區,這一段如同一條主軸,向北連接亞歐大陸橋,與絲綢之路經濟帶聯通;向南通過北部灣與海上絲綢之路銜接;在重慶與長江黃金水道銜接(李牧原等,2018)。

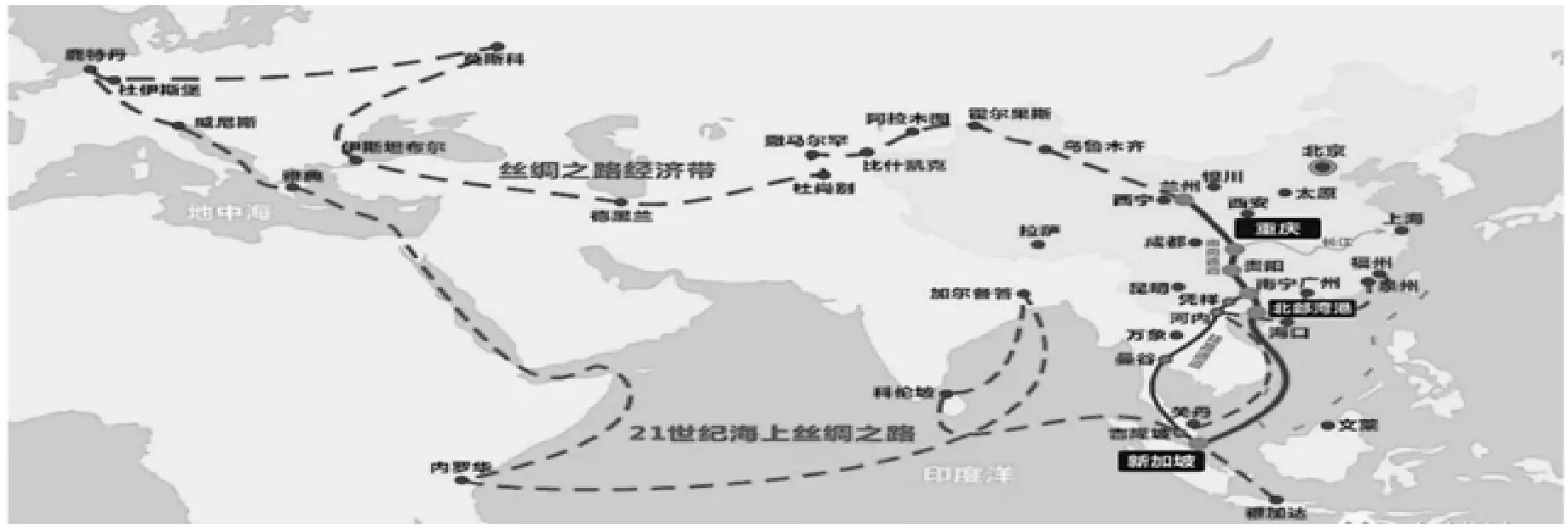

重慶、廣西、貴州、甘肅、青海、新疆、云南、寧夏、陜西9個西部省份2019年5月16日在重慶簽署合作共建“陸海新通道”協議(見圖1),標志著陜西省正式加入“陸海新通道”共建合作機制,“陸海新通道”合作范圍進一步擴大,將助推我國加快形成“陸海內外聯動、東西雙向互濟”的對外開放格局③。在此,通過總體綜述在歷年專家學者對我國西部共建陸海新通道文獻,筆者認為西部地區新通道的創新發展有利于“一帶一路”建設的推進,有利于西部地區經濟的繁榮發展。這為未來西部地區在基礎設施建設、產業結構調整、貿易聯通、信息聯通等通道經濟具體如何實施聯通提供了進一步深入研究的可能。

2.3 西部各省建設陸海新通道高水平、高質發展研究文獻綜述

(1)重慶市。南向通道以廣西作為出海口聯動21世紀海上絲綢之路,在重慶實現與中歐班列(重慶)和長江經濟帶聯動,形成新的亞歐大陸橋,實現“一帶一路”完美閉合(陳翔,2018年)。重慶作為南向通道運營中心,必將有效集聚優質的資源和要素,從而顯著提升重慶國際貿易的集聚輻射能力(馬路社,2018年)。據中新(重慶)戰略性互聯互通示范項目管理局局長韓寶昌介紹(2018年),中新互聯互通項目南向通道常態化運營近一年來,目的地已覆蓋55個國家和地區的107個港口。“南向通道”已實現與中歐班列和長江黃金水道的無縫銜接,初步實現絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的有機銜接。

(2)新疆。定位為“絲綢之路經濟帶”核心區的新疆,實現了從地理邊沿到開放前沿的跨越。地處我國“西北角”的新疆東挽內地、西接8國,在“一帶一路”倡議指引下,發展前景豁然明朗。紅淖鐵路、雙西公路作為新疆“東聯西出”的新通道,成為新疆鋪設“立體絲綢之路”,打造“絲綢之路經濟帶”核心區交通樞紐中心的重要支撐(喬文匯,2018年)。隨著“一帶一路”建設不斷推進,位于“絲綢之路經濟帶”核心區的新疆戰略地位日益凸顯,通道建設也迎來發展機遇期(王瀝慷,2018年)。近年來,新疆加快公路、鐵路和機場建設,搭建起東聯內地、西出中亞的交通運輸骨架,同時突出提升路網整體服務功能,將新疆由國家交通網絡末端建成中國向西開放的前沿。新疆簽署備忘錄后,將與其他省市在完善基礎設施建設,促進跨區域聯動發展、推動企業合資合作、完善國內(國際)海關合作機制,以及政策創新、協同對外、宣傳推介等重點領域加強合作,共同合作共建南向通道(王麗麗,2018年)。

圖1 南向通道有機銜接“一帶一路”示意圖

(3)陜西。戰略通道由硬通道和軟通道組成,陜西省應該依托其優勢,根據戰略通道總體建設構想,確立其在絲綢之路經濟帶戰略通道中的管理者角色(衛玲、戴江偉,2014年)。胡必松(2017年)研究了陜渝鐵水聯運通道的建設必要性及架構方案,從鐵水聯運格局、能源供應及社會經濟發展方面論證通道建設的必要性,預測通道煤炭及外貿物資運量,經方案比選,提出通道架構方案,通過徑路比較,得出通道經濟供應范圍,最后從通道內鐵路、港口、長江水道3方面分析得出通道能力能夠滿足運輸需求。2019年3月25日,中歐班列(西安)集結中心合作論壇暨共建陸海聯運大通道倡議發布儀式在西安舉辦,在此次論壇上,參會嘉賓圍繞如何進一步加強西安及西安港與“一帶一路”沿線城市、沿海、沿邊港口口岸及促進企業合作,打造中歐班列(西安)集結中心,高質量建設國際物流大通道,形成各方優勢互補、合作共贏的良好局面,共享“一帶一路”建設發展機遇各抒己見,共謀發展(王瀝慷,2019年)。

(4)云南。依托國家一帶一路、孟中印緬經濟走廊等部署,云南加快推進“七出省、五出鏡”的公路通道和“兩出省、三出境”的水運通道建設,積極推動國際運輸合作,全力打造云南國際大通道,著力構建“互聯互通”交通運輸支撐體系(夏曉倫,2015年)。在近代云南對外開放的過程中充分利用地緣優勢,將近代南亞、東南亞殖民地國家的近代交通條件整合納入自身對外開放格局之中,形成了以各個商埠為支點,以兩條近代交通干線為支撐,三個中心集鎮群為紐帶的層級開放體系;形成了主要面向歐美市場,外聯內引的開放型通道經濟發展路徑(饒衛,2017年)。楊枝煌(2017年)圍繞主動服務和融入國家“一帶一路”戰略、加快建設面向南亞、東南亞輻射中心,著力打造路網、航空網、能源保障網、水網、互聯網5大基礎設施網絡,提出要練好經濟社會發展“內功”,夯實對外開放根基,進一步釋放“面向三亞、肩挑兩洋、通江達海”的區位優勢。

(5)廣西。覃合(2005年)研究了C-P-C通道經濟,其是指建立在經濟全球化、區域經濟一體化為背景的C-P-C構架下,以交通通道、產業鏈紐帶為基礎,以全面開放為動力,以經濟擴散、互補發展為特征,以接受區域核心經濟區經濟輻射和產業轉移為途徑,以參與區域經濟合作和分工為手段,以追趕沿海發達地區,實現富民興桂新跨越為目標的完全市場化的開放經濟模式。廣西壯族自治區商務廳廳長蔣連生(2018年)介紹,廣西將在搭建多式聯運信息平臺、優化港航通關服務、擴大國際交流合作、破解基礎設施瓶頸等方面持續發力,努力將南向通道建設成為5個新通道,即更好聯接“一帶一路”的新通道。中新互聯互通南向通道是國家“一帶一路”倡議的重點項目,將對廣西北部灣城市群發展通道經濟、向海經濟、優化產業布局、加強交流合作產生重要影響(莫晨宇,2018年)。

通過對各省參與南向通道建設文獻的總結,可以看出西部省份都積極地參與到中新互聯互通南向通道的建設中去,并針對各自所具有的優勢制定相應地參與南向通道的建設方案。現有文獻主要是針對個別省區的研究居多,南向通道的全面建設需要各省區的相互合作、加強溝通、密切配合,才能實現各省區的優勢互補,從而整體帶動西部省區經濟的全面發展,為形成“陸海內外聯動、東西雙向互濟”的開放格局作出貢獻。因此,今后在西部陸海新通道領域的研究可在現有的研究基礎上,更多地針對西部各省區之間如何建立共同對內對外合作機制、基礎設施進一步完善、通關一體化等區域一體化水平進一步提升,進行更明確、更細化的研究。

3 結論

通過對西部陸海新通道高水平、高質量發展文獻的總結,可以看出中新互聯互通南向通道是我國西部省區與東盟國家的區域經濟一體化發展的成果,是有機銜接“一帶一路”的國際陸海貿易新通道,有利于深化中國—東盟區域經濟合作,為西部地區打通了一條新的陸海大通道,有利于新一輪西部大開發的進行,為西部各省區共謀發展、相互協作增添活力。在眾多前人研究的基礎上,本文針對西部陸海通道提出以下幾點建議,以期推動西部陸海新通道高質量、高水平發展。

第一, 爭取將西部陸海新通道升級為國家戰略。陸海新通道的建設涉及到國內和國外兩個層面的合作,陸海新通道建設各省區可聯合懇請國家出臺明確“陸海新通道”為國家戰略性項目的“一個規劃文件”,正式將陸海新通道明確為國家戰略性項目。這才更有利于陸海新通道在國內、國外的順利推進。

第二,加強陸海新通道各省區政策互通。“陸海新通道”各省區應制定相關政策支持,建立常態化的合作機制,以市場為導向,營造公平競爭的市場環境,調動企業參與的積極性,避免無序的區域競爭行為,形成陸海新通道各省區整體聯動,政策互通共享。

第三,陸海新通道與西部大開發、長江經濟帶、北部灣經濟區等協同發展。西部陸海新通道銜接“一帶”和“一路”,同西部大開發、長江經濟帶、廣西北部灣經濟區等發展戰略有機契合、協同發展,有助于推動西部地區從對外開放的后衛變成前鋒,形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放格局。

第四,加強西南陸海新通道和面向東盟金融開放的聯動。西南陸海新通道的著力建設大通道、大開放、大物流發展的新格局,金融是現代經濟發展的核心,西南陸海新通道的發展需要金融的大力支持,推動西南陸海新通道和面向東盟金融開放的聯動建設,為“一帶一路”西部陸海新通道建設提供強有力的金融支持。

注:①廣西北部灣經濟區規劃建設管理辦公室網站,“一帶一路”走深走實,合作共建“陸海新通道”,2019-05-04。

②郝多,我國西部8省份合作共建“陸海新通道”,新華網,2019-01-07。

③新華社,我國西部9省份合作共建“陸海新通道”,2019-05-16。