引黃灌溉對植物多樣性的影響

——以小開河為例

崔以帥,張學杰,張洛艷,王景元,樊守金*

(1.山東師范大學生命科學學院逆境植物重點實驗室,山東 濟南 250014;2.濱州市小開河引黃灌溉管理局,山東 濱州 256600)

濱州市小開河引黃灌區位于山東省北部,黃河下游左岸,黃河三角洲腹地。南起于黃河北岸的濱州市里則鎮小開河村,北至無棣縣德惠新河,全長91.5km,縱貫濱州市內濱城、濱州經濟開發區、惠民、陽信、沾化、無棣6縣區[1]。灌區建成至今已有20年[2],小開河灌區的生態環境得到了明顯的改善,水資源利用率大大提升,土壤含鹽量顯著降低,為生物多樣性的提高提供了非常重要的基礎[3-5]。生物多樣性研究是生態學和全球變化研究的熱點問題,而物種多樣性既體現了生物之間及其與環境之間的復雜關系,又體現了生物資源的豐富性,要解決生物多樣性保護和持續利用問題必須要與物種多樣性緊密結合[6-7]。小開河引黃灌區生物多樣性的持續改善是全面貫徹《黃河三角洲高效生態經濟區發展規劃》的重要組成部分,對小開河引黃灌區植物多樣性的調查有利于小開河引黃灌區的生態環境保護,也可以為小開河引黃灌區的發展提供科學的依據。

1 研究方法

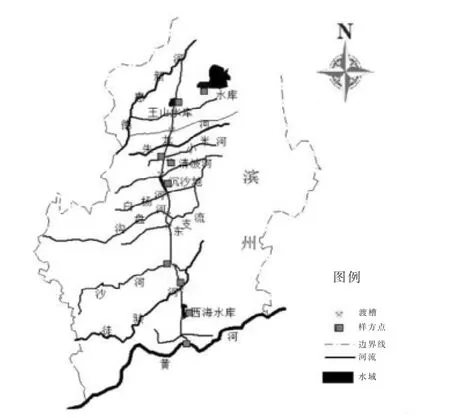

濱州市小開河引黃灌區植物多樣性調查采用了中科院植物研究所2012年調查草地植物多樣性時使用的方法[8]。根據小開河引黃灌區的特性,選取沉沙池作為中心調查地點,又在小開河上下游分別選取四個調查地點,在空間狀態上調查地點呈連續分布。調查分為兩個階段:第一階段是對小開河引黃灌區自然概況進行了解并確定調查的范圍、地點,制定調查路線及樣地:設置了小開河引黃源頭、西海水庫、徒駭河交匯處、沙河交匯處、沉沙池、小開河濕地公園、小米河渡槽、王干家水庫和北海水務等9個地點(見圖1),每個調查地點設置3個樣方,樣方大小為5m×5m;;第二階段是實施調查方案,實地調查,采集取樣、拍照記錄[8-9]。對采集到的植物依據《山東植物精要》和《中國植物志》進行鑒定,對物種進行整理記錄,編制物種名錄[9]。對小開河引黃灌區上下游植物多樣性調查數據采用α多樣性指數統計分析;對9個地點27個樣方內的植物物種進行匯總,每個物種取平均數作為統計分析數據[10]。

使用Excel進行數據整理并對植物物種多樣性進行地理變化的分析和相關圖形的繪制。

2 結果與分析

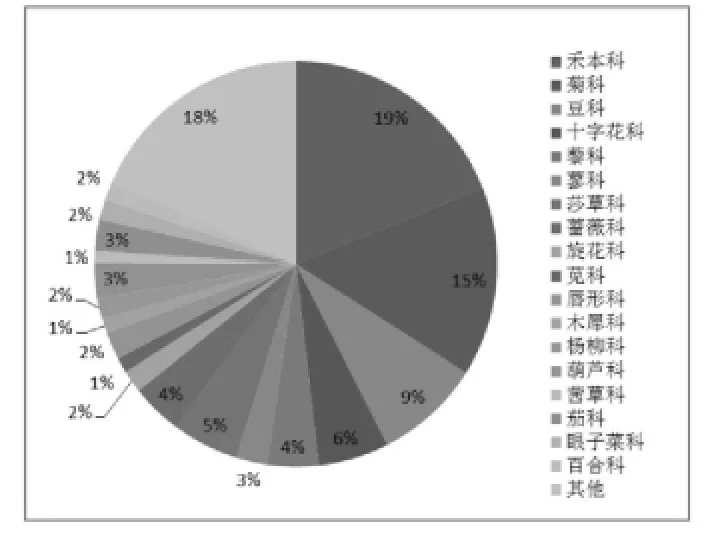

經過近兩年的調查,小開河引黃灌區內共采集到植物316種,分屬于195屬60科,其中禾本科占19%,菊科占15%,豆科占9%,莧科占6%,其他科占比均在5%以下(圖3)。

小開河引黃灌區植物多樣性在不同的調查地點之間存在著較大差異,小開河上、下游植物物種種類及分布也存在很大差異,上游的植物多為一些中性植物,其植被多是千金子、羊草、白楊、狗尾草、馬齒莧、稗等;而中游地區的植物多為中性植物與耐鹽性植物,其植被多為葎草、狗尾草、蘿藦、毛地黃、灰綠藜、假牛鞭草等,下游植物物種多為耐鹽性植物,其植被多為檉柳、堿蓬、二色補血草、蘆葦、獐毛等。

圖1 小開河灌區沿河兩岸調查地點

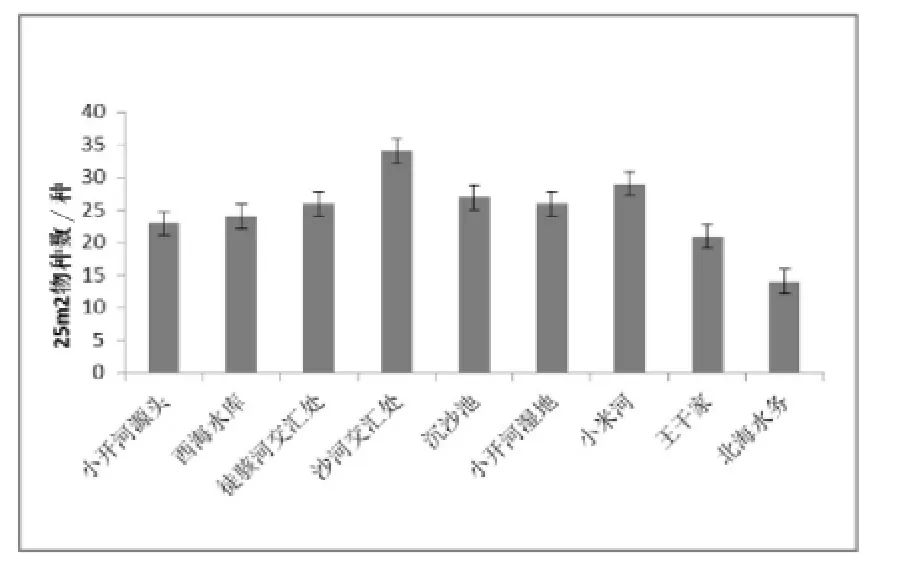

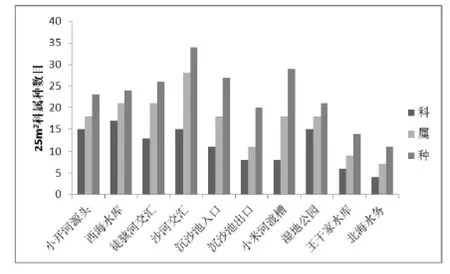

圖2 (a)不同地點樣方內物種數

相比較而言,小開河與其他河流交匯處物種多樣性顯著增加(見圖2a、b)。從圖2(a、b)可以得出小開河引黃灌區的物種沿小開河流向呈現降低的趨勢,但是在小開河與其他河流如:沙河、徒駭河及小米河交匯處物種明顯增加,這是由于其他河流沖積和引黃灌溉共同作用的結果。引黃灌溉后,小開河引黃灌區地表及淺層水中鹽濃度整體降低[11-12];沙河、徒駭河、小米河等河流帶來了其上游的物種和土壤,使小開河引黃灌區內土壤有機質增加,鹽濃度降低,故此植物物種增多,生物多樣性增加。

3 結論

(1)小開河引黃灌區內共有植物316種,分屬于195屬60科,其中禾本科、菊科、豆科、莧科等是主要的優勢類群。

(2)對調查地點及樣方數據進行匯總,可以發現其物種變化非常明顯,上游堤壩處多為泥沙土壤,植物多為一些中性植物;小開河與其他河流交匯處土壤中有機質含量增加,物種較為豐富;下游在王干家水庫后由于離渤海較近,土壤鹽堿化嚴重,植物物種多為耐鹽性植物。結合龐啟航等人對小開河引黃灌區土壤泥沙和淺層地下水的研究,發現這可能與土壤的有機質及土壤及淺層地下水鹽分向中下游匯集有很大關系[11-12]。

圖2 (b)不同調查地點樣方內物種多樣性

圖3 小開河灌區不同植物種占比

(3)引黃灌溉后,小開河流域內的土壤水質有了明顯的改善,植物物種多樣性明顯增加。由調查結果可以得知:小開河引黃灌區內的植物物種多樣性隨著小開河流向總體上呈現降低的趨勢,這是由于引黃灌溉后,當地的土壤水質有了很大的改善,尤其是小開河與其他河流交匯處土壤水質改善更加明顯。