金融發展對產業就業結構的量化影響

摘要:山東省1980~ 2017年的時間序列數據,本文采用OLS回歸,從規模和效率兩個維度探究了山東省金融發展對三大產業就業結構的影響,得出結論如下。金融發展規模對第一產業就業增加具有顯著的抑制作用,而對第二、三產業就業增加具有顯著的促進作用;金融發展效率對第一產業就業增加有顯著的促進作用,而對第二、三產業就業增加有顯著的抑制作用。本文分析認為,山東省金融規模的逐漸擴大,直接或間接地促進了山東省第一產業就業人數比重的縮小以及第二、三產業的就業人數比重的增加,從而使山東省的產業就業結構不斷優化。除此之外,雖然結果顯示金融發展效率對山東省產業就業結構呈現負面影響,但是本文認為,這與山東省銀行信貸較大程度地受到政策影響以及未能充分發揮其資源合理配置功能有關。依托實證結果,本文提出了相關政策建議,供業界參考。

關鍵詞:金融發展規模:金融發展效率:就業結構

隨著經濟的增長,我國產業結構與就業結構均發生了巨大的變化,但二者之問依然存在顯著的偏差,中國的就業結構雖然不斷優化、第三產業就業比例不斷增高,但是與發達國家相比仍有差距,滯后的就業結構日益成為產業結構向高級化發展路上的羈絆。因此,優化當前產業就業結構不僅是實現中國充分就業的客觀需要,更是中國產業結構優化的必然要求。而在促產業就業結構優化的過程中,金融,作為現代經濟的核心,始終發揮著重要的作用。金融機構的調節以及金融工具的應用,能夠為產業發展融通資金,助力產業健康發展,進而擴大產業的就業數量。一般情況下,金融的向好發展都會促進第三產業就業人數的增多,對產業就業結構的優化起到良性的刺激作用。因此,研究金融發展對產業就業結構的影響,具有重要的理論和現實意義。

一、背景及研究意義

改革開放以來,中國就業結構變化呈現“三、二、一”的模式,與配第一克拉克定理相符。目前,中國第二產業就業人口所占比與絕大多數國家相接近。然而,中國第一產業就業比重太高,呈現出第一產業就業人數多,但是產出過少的特征。與之相對,第三產業的就業比重義反而偏低,與經濟的深入發展和人民生活水平的進一步提高的形成結構性矛盾。

山東省作為經濟大省和農業大省,其經濟發展狀況可以看成是我國整體經濟發展的晴雨表。近年來,山東省第三產業就業人口比例穩步升高,就業結構逐步優化。但是山東省的就業結構仍存在著結構不合理、轉型緩慢等問題。與此同時,盡管山東省的金融行業不斷發展,金融規模逐漸擴大,然而其也面臨著金融結構相對簡單、金融發展效率不高等問題。在優化山東省產業就業結構過程中,金融是否發揮了促進就業結構優化的作用?這是山東省經濟發展中亟待解決的問題。

二、文獻綜述

梳理近15年來,有關金融發展與就業關系的文獻,不難理出一條較為清晰的邏輯線。王元月和王青照采用1979~ 2001年的數據,從國家層面研究金融發展與就業之問的關系。其結果表明,金融發展對就業具有顯著的促進作用,并且金融深化對就業的促進作用最為顯著,兩人針對相應問題提出了可行性建議。李巍和蔡純從東、中和西部的角度對研究進行了再設計,并證實了金融會發展促進不同地區就業水平的提高。通過進一步研究發現,金融發展協同性對不同地區就業率的正面影響存在門檻效應,并且這種協同性對就業的影響在西、東、中部地區依次遞增。基于以上基礎,有學者進一步從省域的角度來論證二者之問的關系。楊愷鈞等基于1996~ 2011年我國東部地區11個省份的面板數據,再次論證了我國東部地區金融發展對當地就業結構的影響。結果表明,金融發展規模和金融發展效率對我國東部地區第三產業就業具有促進作用,而金融發展規模對第一、二產業就業卻具有抑制作用。陳作成基于2001—2013年我國西部地區12個省份的面板數據,研究西部大開發以來西部地區金融發展與區域就業結構變遷的關系。結果表明,金融發展規模與結構促進了我國西部地區產業就業結構優化,金融效率的提高抑制了地區產業就業結構優化:金融發展通過技術進步效應問接的抑制了區域產業就業結構的優化。林春基于2000~ 2014年我國省級面板數據研究金融發展規模、金融深化程度對三大產業就業的影響。結果表明,金融發展規模和金融深化程度均對第三產業就業具有顯著的促進作用,而對第一、二產業就業卻產生了抑制作用。地區上的金融發展對產業就業影響因地區的發達程度不同而不同。不難看出,過往研究大多專注于國家或者地區,對單個省份的研究較為忽視。基于此,本文旨在從山東省的角度探究金融發展對產業就業結構的影響。

三、研究設計

(一)模型構建與研究假設

本文旨在探究金融發展對山東省就業結構的影響,從規模和效率兩個維度來構建度量金融行業發展質量的代理變量,選取金融發展規模、金融發展效率作為白變量,用以全面度量區域金融發展程度,并探究其與就業結構的動態關系。在數據源的選擇上,考慮到各省份的就業結構特點以及金融發展狀況,本文選取我國山東省作為研究對象,根據被數據的可得性,選取山東省1980年至2017年的相關數據進行分析。

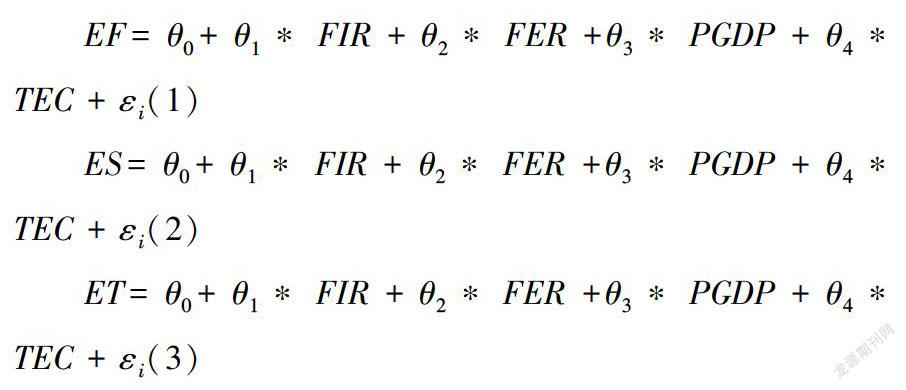

在我們的實驗中,考慮到回歸因子均具有嚴格外生性,本文擬通過普通最小二乘法( OLS)來確定因變量與白變量之間的關系,并建立以下的線性回歸方程式。

EF= θ0+e1*FIR+θ2*FER +θ0+PCDP+θ4*TEC+εi(1)

E,S= θ0+θ1*FIR+θ2*FER +θ3*PCDP+θ4*TEC+εi(2)

ET= θ0+θl*FIR+θ2*FER +θ3*PCDP+θ4*TEC+εi(3)

其中,

θi=系數

EF=山東省第一產業就業人數/山東省總就業人數

ES=山東省第二產業就業人數/山東省總就業人數

ET=山東省第三產業就業人數/山東省總就業人數

FIR=山東省金融機構年末的存、貸款余額/山東省當年CDP

FER=山東省金融機構貸款余額/山東省金融機構存款余額

PCDP=山東省人均CDP

TEC=山東省重要科技成果數量

εi=回歸殘差值

由以上模型的建立,考慮到金融發展,一方面,能夠促進技術進步,使第一產業更新機械設備,增加高科技在農業生產中的應用,解放一部分勞動力;另一方面,由于金融資本的逐利性,金融發展可能會更加促進第二、三產業的發展,導致第一產業的就業人員向第二、三產業流動。

根據配第一克拉克定理,金融發展一方面能夠促進經濟增長,從而使產業結構調整表現為第一產業的比重不斷下降,而第二產業和第三產業的比重不斷上升的過程。從而促進第二產業就業。但是,金融發展會通過技術進步解放第二產業的部分勞動。

無論是根據配第一克拉克定理,還是根據金融資本逐利性帶來的就業人員的遷移,金融發展都能促進地區第三產業就業的增加。

H1:金融發展規模對第一產業的就業具有負效應影響。

H2:金融發展規模對第二產業的就業影響會隨著地區經濟和科學技術發展程度的不同而不同。

H3:金融發展規模對第三產業的就業具有正效應影響。

H4:金融發展效率對第一產業的就業具有負效應影響。

H5:金融發展效率對第二產業的就業影響會隨著地區經濟和科學技術發展程度的不同而不同。

H6:金融發展效率對第三產業的就業具有正效應影響。

(二)數據來源以及變量描述

本文使用的數據是山東省1980年~ 2017年的數據,所有數據均來源于《山東省統汁年鑒》、山東省統計局網站(http://tjj.shandong.gov.cn/)、山東省國民經濟和社會發展統計公報以及山東省金融運行報告。

(三)數據分析

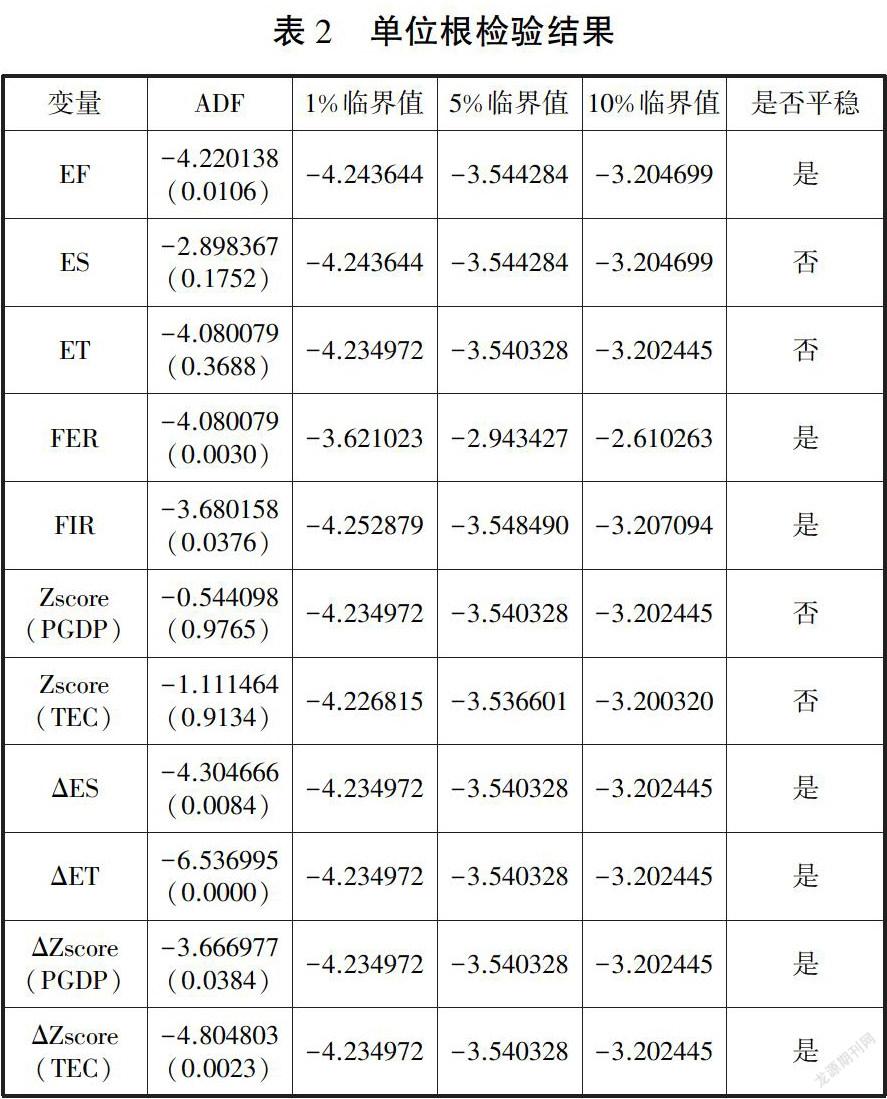

1.單位根檢驗

在開展OLS回歸之前,為確保樣本序列平穩,符合時問序列數據進行OLA回歸的條件,本文對各序列進行單位根檢驗。從檢驗結果來看,原始序列ES、ET、Zscore( PCDP)、Zscore( TEC)的ADF統汁量的值均大于1%和5%顯著水平下的臨界值,所以接受原假設,存在單位根,是非平穩序列。而經過一次差分后的序列AES、AET、AZscore( PCDP)和AZscore( TEC)的ADF統計量值均小于顯著水平下的臨界值,所以一階差分序列均是平穩序列。因此,根據單位根檢驗結果,本文對非平穩序列變量進行一次差分處理后,進行OLS回歸分析。

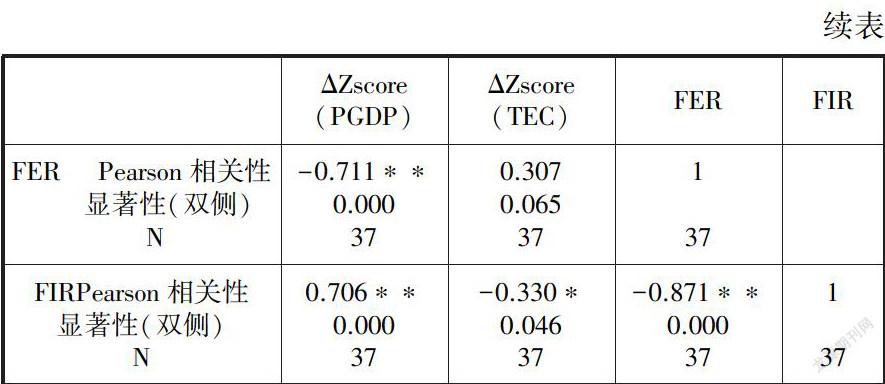

2.相關性分析

為探究解釋變量之問是否存在多重共線性問題,本文研究首先對其進行Pearson相關性分析。根據表3結果可知,變量FER與變量FIR之間、變量FER與變量PCDP之問、變量FIR與變量PCDP之問均在0.01的水平上呈顯著相關。且相關系數|r|均高于0.6,屬于強相關水平。對此,出于謹慎考慮,我們決定采用多重共線性診斷來進一步探究白變量問是否存在潛在的多重共線性問題。

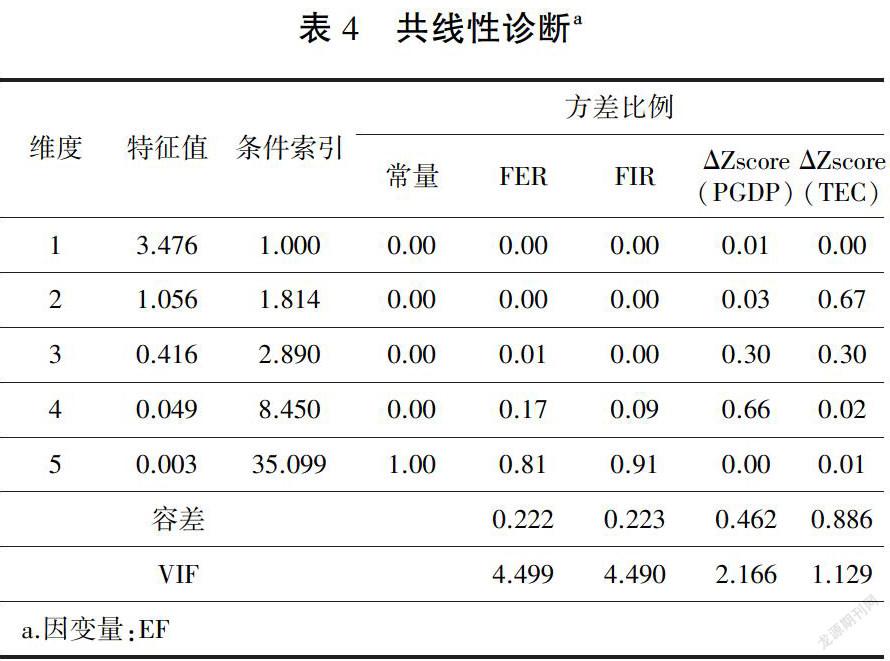

3.多重共線性診斷

根據Person相關性分析的結構,本文決定利用sPss開展多重共線性診斷。

從表4可以看出,盡管維度5的條件索引( ConditionIndex)大于10,提示我們可能存在嚴重的多重共線性,但是各自變量容差均大于0.1,且方差膨脹因子VIF均小于10,特征值及容差都無O值。因此,可以認為本實驗所獲得的樣本數據并不存在嚴重的多重共線性問題,也并不需要去掉相關變量,可以進行多元線性回歸分析。

4.多元線性回歸分析

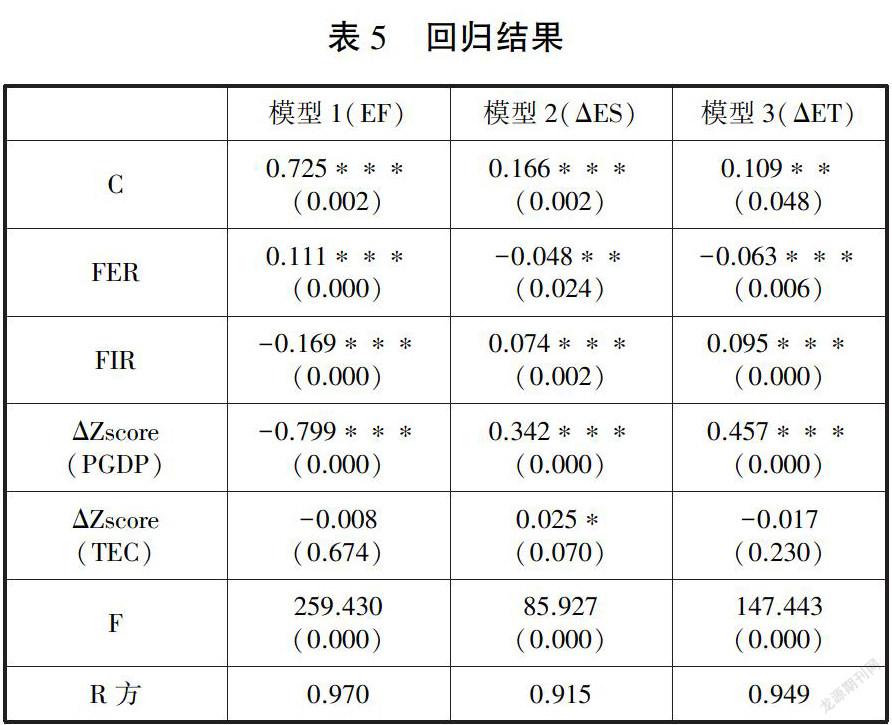

從表5估計結果來看,控制了其他變量影響后,模型的估計結果表明,金融發展規模在模型二、三中的系數皆為正,并且都在0. 01的水平上顯著,則接受原假設。認為金融發展規模的擴大對第二、三產業就業比例增加有顯著的促進作用,且對第三產業的促進作用大于對第二產業的促進作用:金融發展規模在模型一中的系數為負,并且在0.01的水平上顯著,同樣接受原假設。認為金融發展規模對第一產業就業增加具有顯著的抑制作用。金融發展效率在模型二和模型三中的系數為負,并且分別在0. 05和0.01的水平上顯著,在模型一中的系數為正,并且在0.01的水平上顯著,則拒絕原假設。但本文認為,不能簡單地將此結果解釋為金融發展效率的提高反而會阻礙山東省就業結構的改善。因為山東省銀行信用貸款較大程度地受到政策影響,所以不能夠充分發揮其資源合理配置功能。控制變量方面,經濟發展水平對第二、三產業就業具有顯著的促進作用,而對第一產業就業卻有顯著的抑制作用:科技發展水平對第二產業就業有顯著的促進作用,對第一、三產業的就業沒有顯著的作用。

四、結論及政策建議

本文基于山東省1980~ 2017年的數據,探討了山東省金融發展對三大產業就業的影響,認為,金融發展規模對第一產業就業比重增加具有顯著的抑制作用,而對第二、三產業就業比重增加具有顯著的促進作用:金融發展效率對第一產業就業比重增加有顯著的促進作用,而對第二、三產業就業比重增加有顯著的抑制作用。本文分析認為,伴隨著山東省金融規模的逐漸擴大,金融服務業的就業崗位不斷增多,同時金融促進山東省的經濟發展水平不斷提高,帶來的資金促進了山東省科學技術的進步,因而直接和問接地促進了第一產業的就業人數比重的縮小,第二、三產業的就業人數比重的增加,從而使山東省的產業就業結構不斷優化:除此之外,雖然結果顯示金融發展效率對山東省產業就業結構呈現負面影響,但是本文認為,不能簡單地將此結果解釋為金融發展效率的提高反而會阻礙山東省就業結構的改善。結合山東省的歷年數據可知,銀行信貸較大程度地受到政策影響,信貸資金過多流入到傳統行業和國有大型企業,未能充分發揮其資源合理配置的功能。同時,由于商業銀行不斷提高經營效率和投資判斷能力,使得銀行在放貸收縮的同時,吸納存款的能力有較大的提升,在這種情況下即使存貸比率有下降,但是實際的金融效率可能有所提升。

由以上結論,本文提出如下兩點政策建議。1.不斷擴大金融規模的同時兼顧金融業與第一產業的融合。金融業規模的擴大能夠有效減少第一產業就業人數比重。但是第一產業作為經濟發展的基礎,同時山東省作為農業大省,農業產值位居全國第一,所以在擴大金融規模造成第一產業就業人數比重減少的同時應予以側重金融業與第一產業的融合,包括銀行對農業等行業的信貸傾斜和農業金融機構的供給改革措施等,實現三大產業就業結構的合理化變遷。

2.在擴大金融發展規模的同時提高金融發展效率,注重金融發展的質量。目前山東省企業主要的融資來源是銀行提供的信貸,然而信貸資源的配置因為存在一定的政策干預、缺乏完善的市場定價機制,所以導致金融系統運行效率低。因此,為發揮金融發展效率對產業就業結構升級的促進作用,政府需要在注重金融發展規模適度擴大的同時,引導信貸資源流入新興產業,強化市場在金融體系中的主導地位:鼓勵民問資本流入金融領域,從而促進金融領域的良性競爭,提高山東省金融業整體運行效率和發展質量。

參考文獻:

[1]王元月,王青照.我國金融發展與就業關系實證分析[J].財經理論與實踐,2005,26(3):18-22.

[2]李巍,蔡純.地區金融發展協同性與國內就業狀況的改善——中西部金融發展優先次序的再思考[J].世界經濟研究,2013( 12):67-71.

[3]楊愷鈞,潘娟,王舒.金融發展、技術進步與區域內就業結構變遷——基于我國東部地區省級面板數據的實證研究[J].經濟經緯,2015,32(1):19-24.

[4]陳作成.經濟開放、金融發展與西部地區就業結構變遷[J].中國科技論壇,2016(5):109-115.

[5]林春.金融發展對產業就業結構差異性影響——基于省際面板數據分析[J].人口與發展,2017,23(3):14 -24.

[6]陳丹霞.經濟開放、金融發展與我國就業結構[J].鄭州航空工業管理學院學報,2019,37(1):27-36.

[7]王光棟,姜振波.金融發展、技術進步與就業——基于省際面板數據的經驗分析[J].金融與經濟,2014(9):20-23.

[8]趙欣楠.山東省金融發展與產業結構升級關系的實證研究[D].山東:山東大學,2018.

[9]李永平.山東省金融發展對產業結構升級的影響分析[D].山東:山東大學,2017.

作者簡介:

龍劍江,山東大學(威海),山東威海。