試論漸江繪畫的表現與其思想性的關系

程媛媛 陳子涵

摘? 要:漸江清冷、孤寂、高逸、脫俗的繪畫藝術風格,受到時代、思想、心性等因素的影響。漸江處明末清初之際,社會朝局動蕩不安,這也影響了社會文化層面,作為文人墨客亦受其影響。少年時期,漸江的繪畫藝術較能體現其儒雅氣質,與其受傳統儒家思想影響有關。其歸隱武夷、皈依佛門以后,繪畫風格也為之一變,風格隨之加深,內在精神亦有所轉變。隨其入禪愈久,禪理愈發深入,繪畫藝術風格愈是清冷、孤寂。繪畫風格與其思想變化一脈相通、相輔相成。

關鍵詞:漸江;繪畫;思想;影響

藝術繪畫風格是其內在思想的一種外在體現。漸江繪畫中清冷、飄逸、靜謐的繪畫語音、獨特的內在心性,受其所處的外在環境影響。有清楊翰《歸石軒畫談》云:“欲辨漸江畫,須于極瘦削處見腴潤,極細弱處見蒼勁,雖淡無可淡,而饒有余韻,乃真本耳。”[1]亦有張九如《漸公畫序》中云:“漸江上人少具孤性,不屑時宜,蓬旅萍蹤,儲無甔頓意泊如也。”[2]211漸江淡泊名利、逃禪遁世的態度追求,以及個性孤癖與超然脫俗的心性,決定了他的藝術風格,蕭疏、峻朗、清俊、冷逸的畫面風格正是其個性特征和其思想的一種體現。朝代更迭、異族統治迫使他逃離這紛綸的世界,尋求一方凈土。“逃禪”帶來的思想變化,可以從他的繪畫中體現。

一

漸江出生明萬歷年庚戌(1610)年間,俗姓江名韜,字六奇,后改名舫,字鷗盟,安徽歙縣人也,皈依佛門后法名弘仁,字無智、無執,號漸江學人、漸江僧等。新安畫派的領袖人物,亦與石濤、梅清并稱為黃山畫派三巨子。由明入清后出家為僧,與石濤、石溪、八大山人并稱為“清初四僧”。

《江式宗譜》有載,其少年于歙縣社學讀書,后舉家遷杭州,父親去世后,與其母返鄉,拜汪無涯為師,習五經。《康熙歙縣志》有“師無涯受五經”記載,“五經”作為儒教典籍中儒學者的必修之著。亦如清周亮工《讀畫錄》載:“釋漸江,歙人,本江姓,為名諸生。”[3]此可說明,少年時期的漸江深受儒家思想影響。“習舉子業”“出世入世”的觀念是其主導思想,其摯友程守《故大師漸江公碑》有云:“幼嘗應制,徒思帝闕之翱翔;長但擁書,不收儒門之收拾。”[4]14漸江與多數文人一樣有著功名之心,亦有事母至孝之聞。據殷曙《漸江師傳》有云:“少孤貧,事母以至孝聞,嘗籍鉛槧養母氏。”[4]15友人王泰徵《漸江和尚傳》云:“少孤貧,以巨孝發聲,類其家次翁,賣薪養母類文通 ;其割氈耽學則休映 ;而文章氣節,又君家之古心、古崖間矣。”[5]3記載均表明,漸江受儒家思想的熏陶,有著“臣忠子孝”的道德模范。明末社會動蕩、政治格局不穩定,許多文人有志難尋,漸江亦如此,遂對出任之事心灰意冷。家道中落迫于生計,出任仕途已不是漸江所追尋的方向,一系列的外在變化令其個人心性亦有所轉變。

二

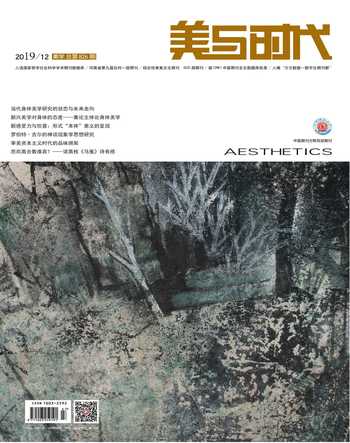

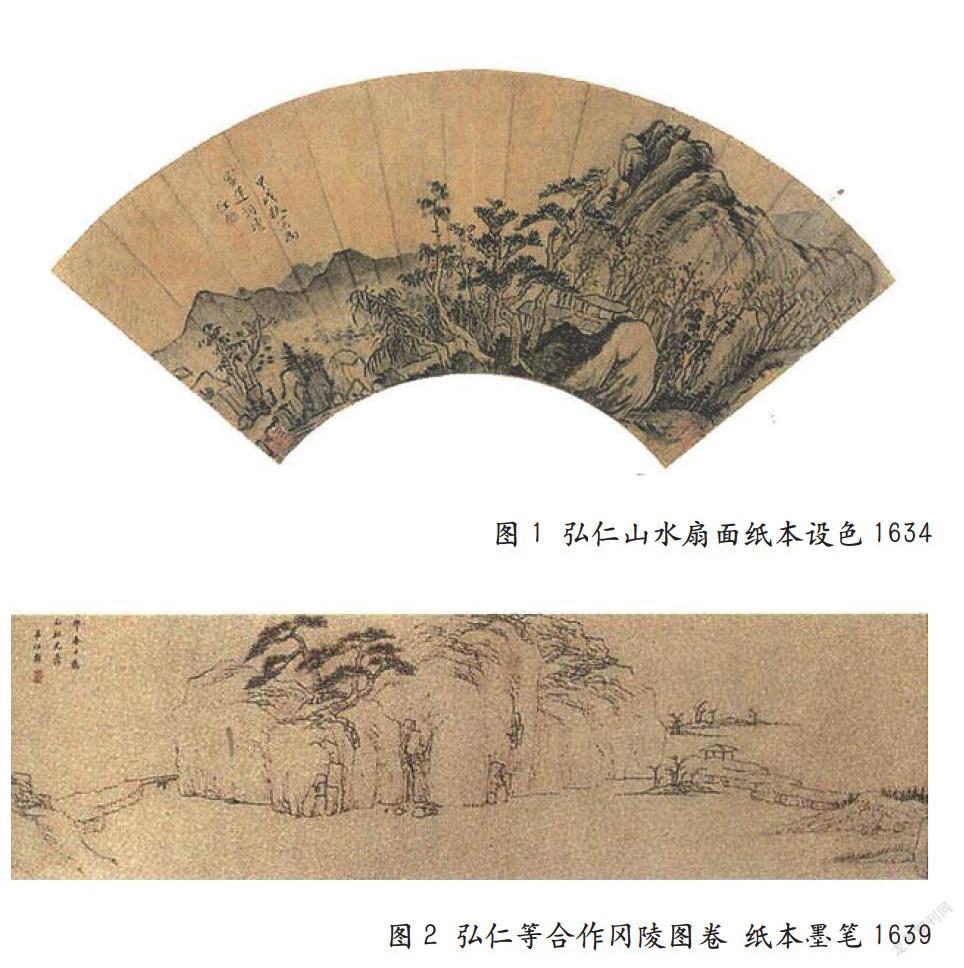

據閔麟嗣《弘仁傳》載:“少孤貧,性癖……”,又深受儒家思想熏陶,早期繪畫沒有強烈的風格特征,繪畫中具有溫文爾雅的氣息,線條柔潤渾和、著墨淡雅清逸,其藝術風格最能體現年輕文人墨客的性格特點。最早有為靈運詞壇畫扇(如圖1)猶用黃公望法,此扇畫于明崇禎七年甲戌秋,現藏上海汪氏家,上題“甲戌秋寫為靈運詞壇。江韜。”亦有《岡陵圖卷》(如圖2)是明崇禎十二年(1639)己卯三月與李永昌、孫逸、汪度、劉上延五人聯畫為新安人李白祝壽,自題“己卯春日為生白社兄壽,江韜”,鈐印“六奇”。清澀而飄逸、簡潔而冷靜是其早期繪畫風格傾向,也能表現傳統儒家思想賦予的儒雅氣質。早期繪畫作品流傳不多,真跡傳世絕少,只略曉一二。

陳傳席教授云:“弘仁早年的畫凡署江韜款者,皆無顯明特色。出家后,畫則大變,查士標跋其《黃山圖冊》云:‘漸公畫入武夷而一變,歸黃山而益奇……,’四十七歲,風格成熟;五十一歲,風格深化。”[6]27其繪畫風格的轉變與其出家為僧后的思想變化有很大的關聯,如陳傳席教授所說:“國家衰敗,黨爭不已,士人們皆無心國事,各自為是……”[2]22甲申之變以后,順治二年(1645)乙酉皖地一帶戰亂紛擾,士人們舉兵反抗,而漸江與其師入閩避亂。有靳治荊《康熙歙縣志》載:“乙酉年,自負累累卷軸,偕其師(汪無涯)入閩。游武夷,后依古航禪師,遂棄家入道。”[2]2漸江曾詩云:“西風乍過樹枝寒,呵此枯毫送日殘。忽念名山神欲往,孤舟系向子陵灘。”[5]41入武夷游息作畫,生活清貧卻悠閑自在。亦有《武夷巖壑圖軸》上題:“武夷巖壑峭拔,實有此境。余曾負一瓢游息其地累年矣。輒敢縱意為之。漸江學人弘仁。”[2]27《與程蝕庵》書云說:“入武夷山,居天游最勝處,不識鹽味且一年。業披緇皈古航本師。”[2]3后清順治四年(1647)丁亥間于武夷山,出家為僧,皈依古航道舟禪師,始用法名弘仁,字無智,號漸江。正如元馮尊師于《沁園春·嗚鶴余音卷三》所云:“任騰騰兀兀,天涯海角,閑云野鶴,豈管流年。月下風前,逍遙自在,興則高歌困則眠。”既簡單而純粹,又無世俗紛擾,日復一日沉浸于自給自足的精神世界。漸江的生活狀態也大概如此,不婚不任、遁入空門、縱游山水、托翰于筆墨。

漸江“逃禪”的僧侶之道,純凈而脫俗般的隱士生活。逃于禪的漸江,思想傾向于道、佛方面,但其儒家思想根深于心,積極向上的生活態度正是受儒家思想影響。張九如《漸江畫卷序》云:“雖遨游困憊,未嘗一日置筆研也。”[5]96對于繪畫的積極態度,努力進取之心,如康熙慈光寺僧弘眉《黃山志》評說:“釋漸江,善繪畫,凡古今名家悉究其法。晚歲尤愛云林筆意。每到得意處,幾欲奪真。嘗棲靜黃山,杖履所經,輒作一小圖,層巒聳秀,淡遠蕭疏,備悉諸家體制,有超然塵外趣味。”[5]181酷嗜繪畫,潛心鉆研,世俗煩擾皆拋諸外,師法自然,娛樂于詩文書畫之中。此時儒、道、佛思想皆參雜于漸江的思想中,處動亂之際,因此漸江思想之復雜是合乎常理的。

漸江游歷各地,大部分時間在徽州,沉浸于真山真水中,遍步武夷、黃山,有白岳和匡廬,于黃山最多。石濤跋其《曉江風便圖》云:“筆墨高秀,自云林之后罕傳;漸公得之一變。后諸公學云林,則實是漸公一脈。公游黃山最久,故得黃山之真性情也。即一木一石,皆黃山本色,風骨泠然生活。”[5]79更是提出“敢言天地是吾師,萬壑千山獨杖藜,夢想富春居士好,并無一段入藩籬。”[5]36他的山水畫來源于自然,卻不拘泥于自然,他用繪畫表現其獨特的藝術特征。

三

個人風格體系的形成是由各方面因素造成的。曹寅跋其《十竹齋圖軸》云:“漸江學于尺木(蕭云從),而品致迥出其上。”[7]漸江與蕭從云的風格極為接近,其用墨用線與所處徽州的木刻版畫有很大關系。張九如于《漸江畫卷序》云:“常取古名家秘跡,坐臥床擁觀,恣其探討。于黃王倪吳四家,尤所癖嗜。命意之際,可謂能神肖矣。”[5]194亦有周亮工于《讀畫錄》載:“喜仿云林,遂臻極境,江南人以有無定雅俗,如昔人之重云林然,咸謂得漸江足當云林。”[2]133由此可見,漸江師法古人,亦極其鐘情于倪云林。《仿倪山水軸》和《幽亭秀木圖》(如圖3)在筆墨章法、意境特征與倪極為接近。《山水圖》和《竹石幽居圖》(如圖4)則“學于倪而變于倪”。

其取法云林,筆墨章法是其外在,精神意境則是其內在。漸江于《題墨筆山水小卷》題“秋暑初涓旅夢清,秋云猶自見嶙峋”;《水閣秋深圖軸》題“紅葉來時引讀書”。他喜好表現秋日之境,從其作品和其詩文方面可以了解。“受性偏孤”的性格特點也是其喜好秋日之景的重要原因。此點則與倪有著心性相通之點。劉綱紀于《漸江與云林》論:“漸江推重并繼承了云林的藝術成就,這是無庸置疑的,且在清代畫壇上可稱獨步一時。但漸江之為漸江,主要不在與云林相似之處,而恰好在不似之處。”[6]27漸江較之倪,繪畫風格多變,于山水中追求“性靈”。漸江的一些精品冊頁如《山水冊》(如圖5)、《黃山圖冊》《山水梅花圖》等,均能展現漸江繪畫章法格式的多變,取景于畫、以畫抒意,更能表現其冷寂、孤靜、清逸的繪畫風格。

漸江隨即入禪愈久,禪理愈發深入其內,繪畫藝術風格愈是清冷孤寂。愈到晚年則佛理嵌入其心,其思想更多偏頗于“道家之自然”“佛家之空寂”。縱游于山水,寄情于筆墨,于山水之中尋求一方安靜與平和,反映到繪畫之中就是清冷、飄逸、靜寂、脫俗。漸江獨特的繪畫品格氣質與其內在思想狀態有關,其心性和人生態度決定了獨特的藝術風格。

參考文獻:

[1]楊翰.歸石軒畫談[M].清同治10年刊本.

[2]陳傳席.弘仁[M].長春:吉林美術出版社,1996:211.

[3]周亮工.讀畫錄[M].杭州:西泠印社出版社,2008:117.

[4]呂少卿.論漸江的思想嬗變及對其畫風的影響[J].貴州大學學報(藝術版),2006(3):14-19.

[5]汪世清,汪聰,編撰.漸江資料集[M]. 合肥 :安徽人民出版社,1984.

[6]朱萬章.疏淡冷寂的遺民畫風——解讀弘仁及其藝術品格[J].中國書畫,2005(4):4-29.

[7]伍氫甫.名畫家論[M].上海:東方出版中心,1988:185.

作者簡介:程媛媛,南昌大學藝術與設計學院美術學專業碩士研究生。研究方向:中國畫。

陳子涵,南昌大學藝術與設計學院美術學專業碩士研究生。研究方向:中國畫。