太湖底泥清淤疏浚問題分析

朱偉 胡明 蔡姝顰

摘要:近年來,太湖周邊發生了多次水質異常現象,加大對太湖水質的生態修復已經刻不容緩。底泥是太湖水體污染的內源,是整個太湖水體治理的重要內容。清淤疏浚作為清除太湖污染底泥的一種有效的手段方法,能夠抑制底泥污染物釋放,降低內源污染負荷。清淤疏浚的通常是針對底泥相對較厚且底泥中污染物含量相對較高的水域,如城市污水排放區、污染河流流入口、人工養殖區域等。受污染的底泥水質呈現黑臭、有害物質含量高、水生生物較少等特征。為使清淤疏浚工作得到較好的成效,需要重點從污染較為嚴重、水源地取水地等區域著手,并且要保證外源性污染物能夠得到有效的控制和治理,確保清淤疏浚工程與太湖當地的生態重建保持協調一致。

關鍵詞:太湖;清淤疏浚;問題

清淤疏浚廣泛應用于水污染治理中,該方法主要是通過機械人工等方式以降低水體中污染底泥或者抑制底泥釋放污染物等方式,有效地防范和控制水體污染生態風險。清淤疏浚的目的是為了減少水體污泥中的各種污染物,同時做好清淤疏浚后污泥的安全處理工作,以最大程度上改善水質,提高水體生態修復成效。

一、底泥清淤疏浚的重要意義

在污染問題較為突出,水質重度富營養化、生態系統嚴重退化的水域,即使有效控制外源污染流入,但體量龐大的底泥內源污染物存在二次釋放的風險[1],仍然會對水體水質產生較大威脅。通過清淤疏浚,利用專業化的技術設備手段去除底泥污染層,能夠直接去除泥層中所蓄積的有毒有機物、重金屬、各種氮磷營養鹽等,從而有效地控制底泥內源污染負荷。在去除污染底泥后,會生成相對清潔且具有較強吸附能力的新生底泥層,該底泥層中的污染物較少,氧化還原電位高,更有利于湖底棲生物的生存和繁殖,能夠促進生態多樣性,維持整個太湖的生態平衡。

二、清淤疏浚可能存在的問題

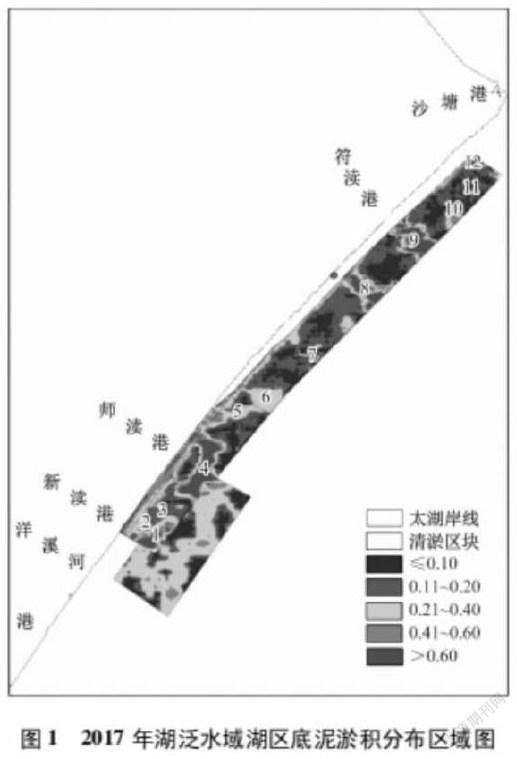

太湖目前的清淤疏浚工程并未取得理想效果,主要存在以下幾個原因:1)由于底泥只是一個載體,是水體營養物質的匯集點而非源頭,要想根治水質污染問題,一味的清淤疏浚只是治標不治本,必須要在清淤疏浚的同時做好相關的源頭治理工作,才能保證清淤疏浚工程取得較好的治理成效。而且從太湖底泥本身的分布情況來看,其底泥空間分布不夠均勻[2],受污染區域也主要分布在表層底泥,在清淤疏浚后所形成的的新的泥層只能在2-3年內維持生態調節作用,通過疏浚清污工程去除污染底泥所發揮的作用有限。雖然在進行清污疏浚后,水質情況在短時間內會得到一定的改善,但如果后期的生態修復工作不到位,外源性污染物仍然源源不斷涌入水體,在新生泥層很快就會聚集大量污染物,形成新的污染層,從而降低新生泥層的生態自凈能力[3],各項水質指標會在短時間內迅速惡化,難以取得較好的工程效果。如下圖,為太湖在2017年底泥淤積分布示意圖。

從太湖環湖區域來看,由于城鎮化步伐的加快,緊缺的土地資源進一步加大了清淤疏浚所產生的污泥的處置難度,如果不能在太湖周圍找到較好的污泥安置場地,相關清淤工程很難開展,而且由于污泥處置后期也會存在較多技術性和環保法律等方面的問題,導致工程進度緩慢。

在開展清污疏浚工程施工活動時,相關工程設備的移動可能會擾動沉積底泥,進而導致底泥中的污染物的擴散和釋放,可能會加劇水體的二次污染,導致周邊水利產生不良影響。尤其是疏浚后排泥廠或者污泥所產生的污水對于其安置處會帶來外源性污染,清污疏浚的規模越大,污染的范圍也會隨之加大。

雖然清污疏浚降低了水體的污染物含量,但與此同時也使得水體下原有泥層的物理結構、生物及化學條件產生變化,如在疏浚過程中會迅速氧化底泥中的還原態硫,進而使得其酸堿度環境發生變化,加劇底泥中重金屬物質的釋放[3]。并且一旦生態環境發生變化,對該水域的水生植物以及動物群落地的多樣性也會產生不利影響,如曾經在對太湖胥口灣草型湖區進行清污疏浚的過程中,由于清污疏浚的深度產生偏差等因素就對原有生物群落造成了極大的破壞,反而加劇了整個水質下降的速度,迄今為止該水域的生物群落及生態環境都未恢復。

由于認知缺陷,在進行清污疏浚時,許多人忽視了工程開展的根本目的是為了環保,而錯誤地將環保型疏浚等同于水利工程性疏浚,在開展相關活動時,未嚴格達到環保疏浚要求,反而因為工程的開展導致區域水質進一步惡化。實際上環保疏浚與工程疏浚是存在較大差別的。而環保疏浚是在為了對生態環境進行改善和治理,有針對性地對水體中的重金屬、高氮磷底泥等進行高精度清污疏浚,其工程范圍較小,對清污疏浚的深度以及范圍有明確的界定,對技術水平要求較高,要在確保生態環境綜合效益的前提下開展施工活動,最終目的是為了改善該地區的生態環境[4]。

目前針對污泥清污疏浚相關的研究較少,對水體污染等級的劃分、工程方案的制定、生態治理效果的評估等都缺乏系統完善的標準體系,難以為實踐應用提供較好的參考借鑒和指導。而且一些相關的技術產業發展還不夠成熟,工程成本較高,一些先進的清污疏浚技術手段難以實現大規模的推廣使用。

三、結束語

為了更好的開展底泥清污疏浚工程,需著重從以下幾個方向進行改進和完善。首先,太湖水體污泥污染物超過80%以上是由于外源性輸入,因此為了增強并且維持污泥清污疏浚的改善效果,必須要系統地對整個太湖流域的外源性污染源頭進行控制和有效治理,在控制外源性污染因素的基礎上開展清污疏浚工程。其次,結合太湖各區段水域特點,設計清污疏浚方案,分區、分類進行治理。最后,要加強清淤疏浚工程監管,一方面有效控制外源性污染,另一方面加快建立完善的生態評估體系,包括底泥質量評估、工程懸浮物評估、污染物擴散評估、工程效果評估、污泥處理和資源化評估等多個方面的內容,量化評價標準,以更好地實現底泥環保清淤疏浚工程的精準施工和持續改進,全面提升生態效益,改善太湖水生態環境。

參考文獻:

[1]單玉書,沈愛春,劉暢.太湖底泥清淤疏浚問題探討[J].中國水利,2018, 857(23):33-35.

[2]張純敏.太湖西沿岸區底泥污染及生態應急清淤研究[J].環境影響評價,2018(4).

[3]黃朝煊,孫杰.河庫清淤重難點分析及措施探究——以浙江省溫嶺市太湖水庫環保清淤工程為例[J].施工技術,2018,47(S1):1064-1068.

[4]姜霞,王書航,張晴波,et al.污染底泥環保疏浚工程的理念·應用條件·關鍵問題[J].環境科學研究,2017(10):3-10.

(作者單位:無錫市城市防洪工程管理處1

無錫市太湖閘站工程管理處2)