鄉村蝶變,用藝術的力量

孫建軍

當傳統村落、種植業與當代藝術相結合,會起到怎樣的化學反應?

象山曉塘鄉中岙村,北鄰大塘港,盛產柑橘,迄今已走過了近700年光陰。去年因為兩次鄉村藝術節的引入,這個在地圖上毫不起眼的小村落借助“文藝”的力量全面“復興”。

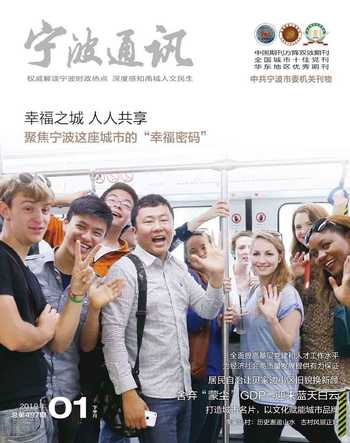

來自德國、意大利、法國、愛爾蘭、日本及國內的40多位藝術家分批駐村創作,與當地居民一起,以“藝術介入鄉村”為主題,在“高冷”與“古樸”、藝術與鄉建的琴瑟和鳴中,奏出鄉村振興的優美旋律。去年12月,象山中岙村“橘”公共藝術節在2018浙江省第八屆會展策劃大賽上喜獲一等獎。

政府扶持、藝術搭橋、藝人和聲,藝術改變了鄉村。中岙村探索出一條激活沉睡資源、激蕩創新活力、激發內生動力的新時代鄉村振興之路。

“鄉繪”中岙相會的還有思想

去年4月底的橘花藝術節,是中岙村有史以來第一個“盛典”,也是當時全省規模最大的“當代藝術下鄉進村”活動。藝術節期間,24位國內外藝術家用涂鴉、裝置、影像、多媒體、雕塑等多元融合的方式為中岙村量身定制多處藝術景觀,將“橘”文化與村莊風貌、地理、文化融入創作中。

“首先請藝術家對公共區域的破敗墻面進行繪畫創作,通過藝術賦予其全新的生命力。得到村民認可后,再逐步對大家的房屋進行藝術修復。”當地鄉賢、著名畫家陳丹陽是藝術節的發起人,多年來他一直希望將藝術引入家鄉,如今終于夢想成真。

利用廢舊倉庫創作的空間藝術作品《白房子的世界》、寓意村民血脈相連的裝置藝術作品《構造學》、墻繪《倒牛奶的女人》、轉角的卡通橘子樹、涂滿色彩的磚墻……信步中岙村,轉角便能遇到不一樣的藝術風景,別具匠心的藝術作品,與當地淳樸的民風融為一體。

而7個月后的“橘”公共藝術節,則讓更多元的藝術、文化、思想在中岙相會。策展團隊除了開展“在地性”創作之外,更對村落的整個空間業態、老房子、視覺VI導視系統、公共設施景觀等方面的設計進行完善,把一些閑置的空間改造為藝術家工作室、微型美術館和休閑書吧。

其實,相會的不僅僅是藝術,還有藝術家與村民的思想、迥異的古村落保護方式。在策展團隊“修舊如舊”的改造理念影響下,中岙人已不再將舊房子推倒重建,而是在保留古老家園特征的基礎上,進行修復性改造,整修一新的老屋成為詩館、村史展示館,以留住鄉村記憶。

融會藝術融會的還有觀念

在陳丹陽看來,當代藝術與鄉村文化的和諧共處,會讓人與人、人與自然之間越來越和諧。“藝術的介入要嵌入到鄉村的生命當中,藝術家要感受并傾聽當地人的處境、遭遇和焦慮,理解他們的愿望與需求。”

融會,在藝術家們身上體現得淋漓盡致。為了家鄉的藝術節,陳丹陽一年中大半時間都泡在村里,為此不得不關閉了自己在上海的畫室。在與鄉親們的相處過程中,大家與他的關系愈發親密起來,閑暇之余主動找這位先鋒畫家喝茶聊天的村民不在少數。

融會,體現在當地的村民身上,更多的是觀念的改變。中岙人逐漸適應了形形色色的藝術家們,習慣了面對游客好奇的目光,村民的衛生意識也明顯提高。藝術節為村民帶來了觀念的轉變、心態的開放。

隨著藝術家的進駐,當代藝術講座也開進村文化禮堂。去年11月中旬,跨界策展人蘇冰在中岙村文化禮堂舉辦了“藝術如何介入鄉村”講座,吸引了40多名村民參加。目前,該村已設立國際藝術家駐地,除用于藝術創作寫生外,還計劃開展少兒繪畫教學培訓。

談及藝術家助學的意義,陳丹陽說:“鄉村的孩子們很優秀,讓他們有機會接觸到更多的想法與理念,也許會啟蒙、引領一些孩子走上藝術的道路。”

修復鄉村修復的還有文脈

古老村莊在融入現代藝術元素的同時,激活了村民們對平時忽略的傳統文化遺存的關注。現代的藝術表現,不但沒有改變傳統,反倒激發了傳統藝術的活力。

“鄉村藝術節不該是一個名流的鄉村派對。”陳丹陽說,村民同樣也是藝術節的主角。藝術節開幕之前,中岙村組織了女子舞龍隊、女子舞蹈隊,讓本土文化和異質文化同臺表演。當鋼琴聲在中岙村響起的時候,“咚咚鏘鏘”的鑼鼓聲也同樣吸引著八方來客。同時,中岙村還在藝術節上專門設立場地開辦手工藝集市,村民們將世代相傳的繡花、剪紙、魚燈等手工藝品賣給游客。

受中岙村藝術節的影響,鄰村勵家坪在去年農歷四月初八這天,自發組織了民俗活動。顯然,藝術節已經成為整個曉塘鄉以文化策動鄉建的“助推器”。

參與中岙“藝術鄉建”的策展人顧耀峰認為,藝術介入鄉村建設,其核心任務在于對當地村民的培養和帶動,以便在藝術家離開后,留下一批永遠走不了的“藝術家”。

在外來藝術家的帶動下,象山的本土“藝術家”也被喚醒,一批傳統手工藝正在恢復。“村里面的木匠、裁縫、藤椅匠人,他們的身上都閃耀著藝術的光華,需要激活他們身上的潛在基因,真正讓手工藝在鄉村生根發芽、開花結果,從而吸引更多的年輕人回歸。”陳丹陽說。

激活文化激活的還有產業

“‘橘公共藝術節開幕當天,有近萬人前來參加,村里6家農家樂全部爆滿。”中岙村黨支部書記高良德介紹,當天平日冷清的村落人聲鼎沸,村民們由衷感慨“比過年還熱鬧”。

藝術節期間,開辦“橘香人家3號”的陳瑞堂家每天門庭若市。“經常前一批客人剛走,下一批客人又來了,我們兩口子累得連喘口氣的時間也沒有。別村的親戚朋友來看熱鬧,想在我家吃飯都坐不下。”村民王貴女經營著一家“閨”女紅肚兜店,沾藝術節的光,她當月的收入翻了一番。前不久,一批自行組團的20名游客,下車沒走幾分鐘,就決定把原來計劃只住一夜的中岙之游延長至兩夜。

在藝術節的帶動下,投資者也接踵而至。中岙村委會主任陳兆播告訴筆者,8年前村里建成的游客中心本來有1000平方米空著,前不久一位在上海創業的鄉賢打算把這些閑置資源改造成民宿。此外,另一位鄉賢陳槐投資建設的田園綜合體項目已完成土地流轉。

鄉土是人們內心永久的依戀。在很多有識之士看來,藝術介入鄉村,焦點并不在藝術,而是真正重建村民對鄉土文化的自信。

“鄉村就是家園,只有讓民族的文化基因在鄉村賡續,激活鄉村內在生命力,才能守住故鄉、留住家園。”象山縣農業農村局相關負責人說。

“把文化藝術元素與鄉村自然資源相結合,形成‘自然+人文‘現代+傳統‘風景+風情的特色,是探索文化和旅游助力鄉村振興的有效途徑。”象山縣委副書記、政法委書記孫小雄表示,下一步象山將積極研究和推廣運用“藝術+鄉村文化旅游”創新服務機制,打造更多、更具持續性的集健康、時尚、文化、藝術于一體的鄉村版“798藝術區”。■