“冬”字新解

冬是形聲字。上半部“夂”為鐘(鐘)之本字。先有“夂”,后有“冬”再有“終”。“四時盡,冬之為言終也”之說也不符合夏商周三代歷法變遷。

冬,《說文》云:“四時盡也。從仌從夂。夂,古文終字。”清代段玉裁《說文解字注》曰:“四時盡也。冬之為言終也。”《考工記》曰:“水有時而凝,有時而釋。故冬從仌。會意。亦聲。都宗切。九部。”

仌,即冰字。冬上半部“夂”,說文以為是古文“終”字,因冬乃四時之盡,一歲以春為首,故以一歲之終為冬。那么,到底是先有夂(即《說文》所言之終),還是先有冬?細讀下來,古人似乎都在繞圈子。

《字源》是這么解釋的:“冬,本意為終,假借為冬夏之冬。”那就是先有終后有冬了。《甲骨文大字典》說:“段玉裁謂‘冬而后有終’不確,當是先有終端之義,而后有秋冬之冬也。”那么“夂”為什么是終呢?冬從仌不是挺好的解析嗎?為什么反而要繞回去,先終后冬呢?

這么說來,似乎《說文》《字源》《甲骨文字典》關于冬的解析都不完備。以筆者淺見,冬的上半部分“夂”就是一個鐘的形狀。“夂”就是鐘字,象形字,讀作鐘;下加仌,意為寒冷,冬自然應為形聲字。

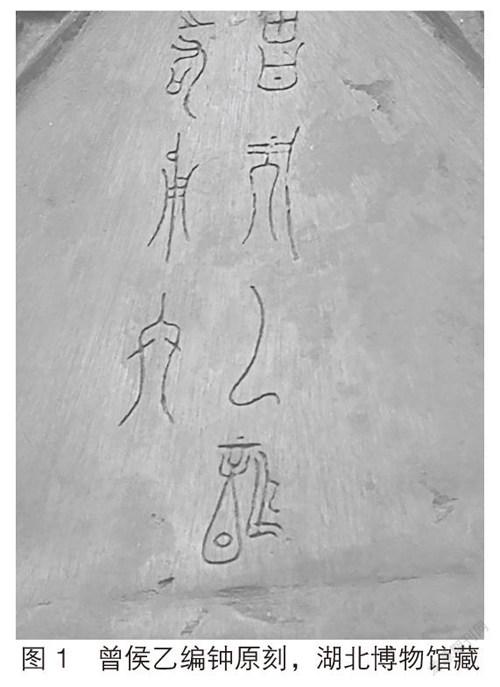

《曾侯乙鐘》(見圖1)曰:“曾侯乙作自用夂。”此即是“夂”乃“鐘”字之明證。歷來總是解析為:此處假借,但是就沒有想過最簡單直白的原因:這字本來就是“鐘”字。

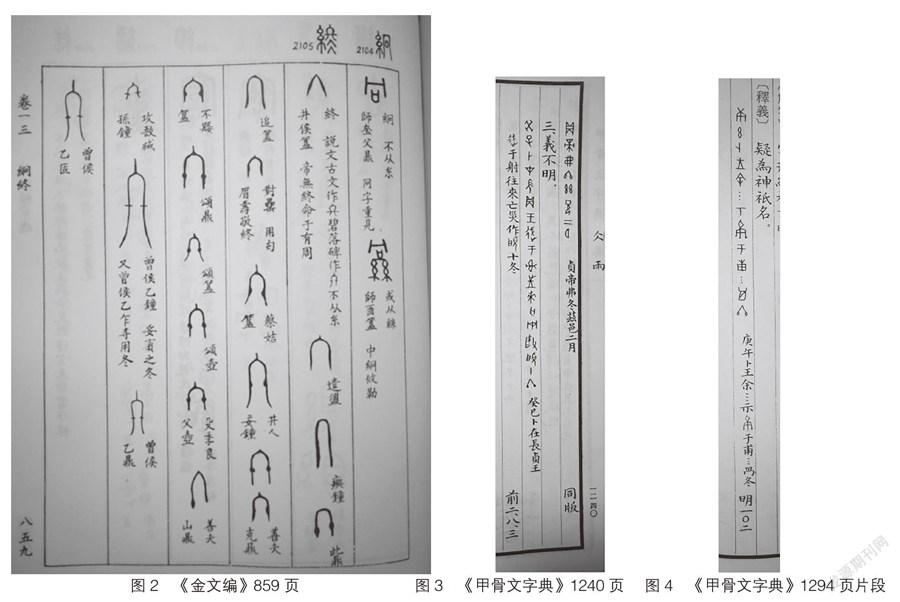

《金文編》“終”字下各例(見圖2)皆為鐘之形,無冰旁,即是以夂(象形)為鐘,當是鐘之本字。而《金文編》都歸到終字下面了,不妥。

應是先有形,讀作鐘,然后有冬、終。夂是字根,仌、絲是部件。以此,則冬、終可解。

《甲骨文合集》五冊14210片記載:“貞:帝弗夂茲邑?”《蔡侯盤》云:“永保用之,夂歲無疆。”此皆以夂為終。夂即是鐘,可以假借為終,而后加絲旁,表前后順序之結尾段,用為終端之義。

《前二、八、三》(見圖3)記載“作……十冬”,原釋為“冬”,因中間有字不能確定何意,但以動詞后帶名詞的組成來說,如果此處釋為“鐘”,從卜文大意看,騎射往來一切平安,做十個鐘慶祝一下,似無不可。

在《甲骨文字典》1294頁(見圖4),此處字從耳,《甲骨文字典》疑為諦聽之神,則最后字釋為鐘,有聲音相協,似更妥。

還有可以還原一部分古人意思表達的證據:冬的古文作,正是鐘形表聲,日形表意,形聲字,這也從側面表示了“夂”即是鐘,讀鐘聲,可作聲符。后來此古字廢止了,筆者以為,應該是不如從“仌”更能明確表示冬天特征的緣故。另外,以冬為歲終,在夏商周三代并不都如此。漢代使用的太初歷,確是以冬為歲終,春為歲首;而夏商周三代,歲首則各不相同。夏代以寅月為正月,相當于現代1月;商代以丑月為正月,相當于現代12月為首;周代以子月為首,相當于現代11月為首。所以,“冬為歲終”可能只是許慎根據自身所處時代萌生的想法,并不切合上古造字人的實際情況。李孝定《甲骨文字集釋》曰:“殷時尚無四時之概念。”或者說,殷時四時概念尚不很明確。上古歷法本就不甚精確,以冬為終,一年春夏秋冬四季分明的歷法,到漢代才完備。以冬為歲終,就把古人的科學智慧提前了。

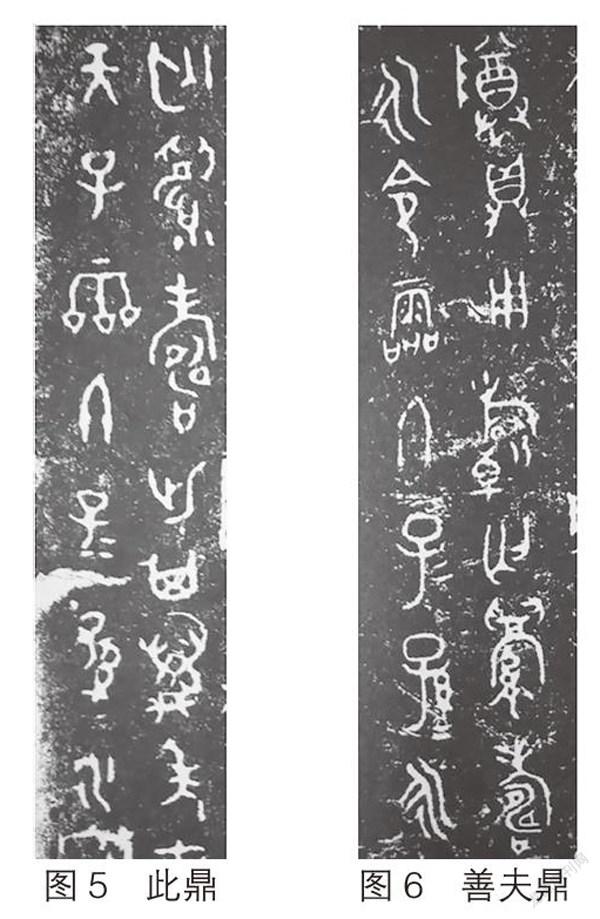

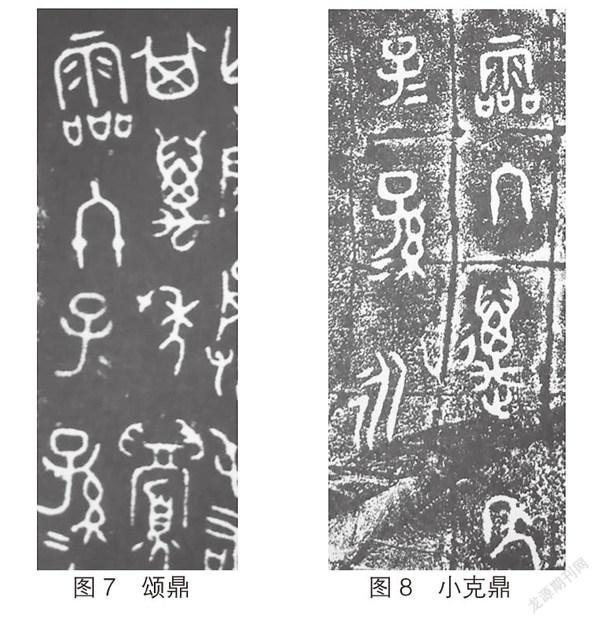

最后一個問題是:鐘又如何產生的呢?《字源》(1220頁)轉載周寶宏對鐘的解析:“鐘”為樂器,產生于西周中晚期,“鍾”與“鐘(鐘)”區別使用當在戰國以后。大致時間為西周中晚期的此鼎(見圖5)、善夫鼎(見圖6)、頌鼎(見圖7)、小克鼎(見圖8)等,其銘文都用到了“靈終”,斗膽推測為此時鐘與終已經分別擔當了不同的字義。

那么在西周之前難道就沒有鐘字了嗎?有的,只不過這個專用字原來用表達,而專用的“鐘(鐘)”字晚出現了近千年。所以,曾侯乙用字來表達“鐘”就非常合情合理了。

(江陰職業技術學院)

作者簡介:蔣君慧(1970-),男,江蘇江陰人,碩士,中國書法家協會會員,研究方向:書法篆刻。