“仁者之輝,實踐遠航”綜合實踐活動課程探索

周顯梅

樹立“立德樹人”理念,發展學生核心素養,是我國當前基礎教育改革與發展的重要使命。綜合實踐活動作為小學階段的主要課程之一,在“立德樹人”方面發揮著重要的作用,為每一個學生個性的充分發展創造了空間,搭建了平臺。2017年9月,教育部頒發的《中小學綜合實踐活動課程指導綱要》(以下簡稱《課程綱要》)中提出,綜合實踐活動課程要使“學生能從個體生活、社會生活及與大自然的接觸中獲得豐富的實踐經驗,形成并逐步提升對自然、社會和自我之內在聯系的整體認識,具有價值體認、責任擔當、問題解決、創意物化等方面的意識和能力。”根據《課程綱要》的理念和要求,結合我校實際情況,我們自主開發了“仁者之輝,實踐遠航”綜合實踐活動課程。

“仁者之輝,實踐遠航”課程以“仁者”為核心理念。“仁者”一詞最早出自《論語》中的“樊遲問仁。子曰:‘愛人’。”這就是后來的“仁者愛人”。“仁者”是充滿慈愛之心、滿懷愛意的人;“仁者”是有大智慧、有人格魅力并且善良的人。“仁者”一詞,體現了中國傳統文化厚重的底蘊,以“己欲立而立人,己欲達而達人,窮則獨善其身,達則兼濟天下”的情懷,在弘揚中華優秀傳統文化、促進民族偉大復興的進程中,奏響了具有民族性、時代性的和諧之音。將“仁者”理念與實踐精神相融合,納入小學綜合實踐活動課程之中,可以培養學生的“責任擔當”意識和提升其參與社會實踐的能力。

“仁者之輝,實踐遠航”課程旨在實現兩個方面的目標:一方面,通過開展不同層面的綜合實踐活動,讓學生理解“仁者”的深刻內涵,領略“仁者”的風采,感悟“仁者”的精神,激發學生對“仁者”的熱愛與向往,產生我要做“仁者”的強烈欲望,真切體驗做“仁者”的快樂;另一方面,推進我校綜合實踐活動課程的有效實施和深度普及,拓展“教書育人,育人教書”的新沃土,打造我校特色綜合實踐活動課程。

“仁者之輝,實踐遠航”課程內容分為五個部分:知曉“仁者”、呈現“仁者”、踐行“仁者”、感悟“仁者”和傳承“仁者”。

(一)知曉“仁者”

綜合實踐活動以活動為主要形式,強調學生的親身經歷,鼓勵學生積極參與到各項活動中去。

活動目的:讓學生正確詮釋“仁者”的含義,對“仁者”有自己的解讀,尋找到自己心中的“仁者”楷模。

活動方式:在知曉“仁者”環節中,學生選擇自己喜歡的方式,如通過上網查詢、閱讀書籍、請教家人和老師、走訪身邊人等途徑,進行資料搜集,對這些材料進行篩選和整理,再經過小組的交流討論、教師的引領,達成活動預期。

(二)呈現“仁者”

綜合實踐活動尊重學生的興趣、愛好,注重發揮學生的自主性。學生自己決定活動結果的呈現形式,指導教師只對其進行必要的指導,不包攬學生的活動。

活動目的:讓學生用最擅長的方式,多渠道、多角度地宣傳和展示“仁者”的事跡形象,學會與他人共享資源,產生情感上的共鳴。同時,也讓學生在展示階段性活動成果的過程中獲得自信。

活動方式:一是舉辦《“仁者”小報》,《“仁者”小報》目前已成為我校走廊文化的重要組成部分;二是講“仁者”故事,這是校園廣播《童心之聲》的重要內容;三是制作“仁者”展板;四是爭做“仁者”宣講員。

(三)踐行“仁者”

注重實踐是綜合實踐活動課程的本質規定。《課程綱要》指出,在“動手做”“實驗”“探究”“設計”“創作”“反思”的過程中,進行“體驗”“體悟”“體認”;在全身心參與的活動中,發現、分析和解決問題,體驗和感受生活,發展實踐創新能力。

清初教育家顏元說過:“心中醒,口中說,紙上作,不從身上習過,皆無用也。”在踐行“仁者”活動中,學生在教師的幫助下設計并完成三個層面的活動:家庭活動、學校活動、社會活動。

1.家庭活動:閱讀孝親故事

活動目的:孝道是中華民族的傳統美德,是“仁者”的必備素質,引導學生從最小的、最容易的事做起,從最近的、最親的人做起,體驗家人互幫互助的溫馨,感受做“小仁者”的快樂。

活動方式:閱讀古今中外的孝親故事,明白“百善孝為先”的道理;為家人做力所能及的事,如幫助家人洗碗筷、收拾屋子、給家人洗腳等。

2.學校活動:創建仁者超市

活動目的:誠信是中華民族的傳統美德,是“仁者”的必備品質。引導學生從小事做起,從自己做起,體驗誠信做人做事的自豪感。

活動方式:設立“仁者”超市,超市無人看管,學生誠信購物。現如今,在我校班班設有“仁者”超市。

3.社會活動:制作愛心坐墊

《課程綱要》指出,學生要在教師的指導下,走出教室,參與社會活動,以自己的勞動滿足社會組織或他人的需要。社會服務的關鍵要素包括:明確服務對象與需要,制訂服務活動計劃,開展服務行動,反思服務經歷,分享活動經驗。在綜合實踐課程中開展社會活動,能夠密切學生與生活的聯系、學校與社會的聯系。

活動目的:讓學生感知經過自己的努力和他人的協助,可以為他人和社會做力所能及之事的過程,真切體驗制作愛心坐墊活動的樂趣,體悟到“仁者”要從助人做起。

活動方式:活動預設,踐行計劃,技術交流,制作坐墊,安裝坐墊。

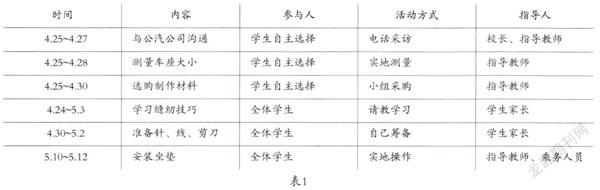

一是活動預設。包括與公汽公司溝通,接受我們的坐墊;確定坐墊的大小、數量;確定、選購制作材料;學習縫紉技巧;準備縫紉工具;坐墊的安裝。

二是制定踐行計劃。此環節,指導教師要做到轉換角色:做學生活動的組織者與合作者,及時為學生提供解決問題的方式、方法;做學生活動的宣傳者與協調者,有效協調學生與家長的關系。

三是技術交流。讓學生在這一過程中,認識日常生活和周圍環境中的常見材料,學會使用針線工具,形成親近技術的情感,具有初步的技術意識,形成具有初步與他人進行技術方面合作與交流的態度與能力。具體內容包括:縫制工具的了解、使用技巧及注意事項;學習、展示、交流、分享縫紉技術與技巧。其中,坐墊的縫紉技術有四點:a紉針,先用大約50厘米長的單股線紉針,再對折成25厘米長的雙股線并打結;b縫套,縫制時反面朝外,各邊對齊,可采用平針和回針法,針腳要小,松緊適度;c裝棉,待縫好兩邊后,把坐墊套翻過來,再把裁制好的海綿塊裝進坐墊套;d封口,縫口時可采用藏針縫制法或鎖鏈縫制法,針腳要密。

四是制作坐墊。在這一環節,學生要能夠安全而有責任心地參加技術活動,初步具有與他人進行技術方面合作與交流的態度與能力;既在“做中學”又在“學中做”,建立生活中的主體意識,形成積極的生活態度。在縫制前,教師出示六點注意事項,包括:同學間保持一定的距離;換線時把針固定在線團上;換線后記得在線末端打結;針腳與布邊保持1厘米的距離;遇到問題舉手請教老師;注意縫制安全;動手縫制坐墊。

在此環節中,教師要轉換角色。組織者:組織學生按要求制作坐墊;參與者:耐心幫助遇到困難的學生;矯正者:發現并及時糾正學生在縫制中不正確、不安全的做法;傳遞者:總結并傳遞縫制中的巧招、妙招;鼓勵者:及時鼓勵因縫制不好而缺失自信心的學生。

五是安裝坐墊。在這一環節,讓學生通過形式多樣的活動與實踐,提高實踐能力,獲得社會經驗。還要學會對自己所做的事情負責,學著處理人與人、人與社會、互動關系。教師組織學生一起走上公交車,親自安裝坐墊。

(四)感悟仁者

《課程綱要》指出,要注重學生在實踐性學習活動過程中的感受和體驗,培養學生的社會責任感和良好的個性品質。

活動目的:在以上系列活動的基礎上,讓學生靜下心來體會、感受、交流自己與他人的心靈深處的聲音,在情感上形成共鳴,從而提升學生的個性品質。

活動方式:小組內說感受,自己寫體會,集體做展板,全校講心聲。

(五)傳承仁者

隨著實踐活動的不斷展開,學生的認識和體驗不斷豐富和深化,新的活動目標和活動主題將不斷生成,綜合實踐活動的課程形態隨之不斷完善,從而能更好地培養學生的社會責任感和良好的個性品質。

活動目的:讓學生的情感得到升華,進一步感受“仁者”的精神、力量、幸福與快樂,將“仁者”精神得以傳承與光大。

活動方式:集中宣誓及在生活中踐行。

(一)好主題,好成果

“仁者”的大愛思想在我國有著深厚的文化底蘊,我們每個人都應成為仁愛的橋梁、仁愛的踐行者。“仁者之輝,實踐遠航”綜合實踐活動課程,重實踐,重過程,重體驗,重成果。通過扎實地開展貼近學生生活實踐的主題活動,讓學生在活動中主動參與,不斷挖掘自我,展示自我,改變自我。學生在活動中真實地體驗“仁者”的快樂,感悟“仁者”的精神,踐行“仁者”的行動。用家長的話說,孩子在這次活動中真的懂事了,長大了;用老師的話說,這樣的活動平臺提升了學生的素質,促進了他們的發展。

(二)學會愛,傳遞愛

一門好的綜合實踐活動課程不是看設計的活動有多花哨、多熱鬧,而要看活動能留給學生什么,或者是能影響到學生什么。“仁者之輝,實踐遠航”綜合實踐活動課猶如一顆仁愛的種子,在同學們的心田生根,發芽,它教會孩子要學會愛,實踐愛,傳遞愛;要懂的感恩,懂得回報;要知道奉獻,知道給予。通過活動,很多孩子由一個個衣來伸手飯來張口的“小皇帝”變成了主動參與家庭、班級、學校、社會活動的小主人;很多孩子由一個個自私自利的“小霸王”變成了善解人意、心中有他人的小公民;很多孩子由一個個“嬌嬌孩”變成了勇于實踐、樂于動手、勤于思考的踐行者。每天給遠在外地的媽媽一個好成績,給整日在家忙碌的奶奶一個擁抱,給留守小伙伴一份自信,給單親家庭的伙伴一點關愛,成了每日孩子們必做的一點。相信,這一點、那一點必會變成繁星點點,照亮每個孩子前進的路。

(責任編輯:趙昆倫)