印度對 “一帶一路”倡議認知的原因分析基于錯誤知覺理論

李艷壯

【摘要】:“一帶一路”倡議提出的五年來,取得了豐碩的成果,“朋友圈”越來越大。但是在“一帶一路”倡議推廣的重要地區——南亞地區,受到了來自印度的嚴重阻礙。印度對中國“一帶一路”的邀請是始終保持猶豫不決,冷漠對待。為推動“一帶一路”倡議在南亞地區的順利進行。本文將以錯誤知覺理論為基礎,從微觀角度分析印度對“一帶一路”倡議冷漠的原因。

【關鍵詞】:“一帶一路” 印度? 認知? 錯誤知覺

近年來中國經濟快速發展,對世界經濟的發展做出了巨大的貢獻。但目前中國經濟面臨來自國內和國際兩方面的挑戰,從國內來說中國經濟面臨產業結構調整的困難以及供給側結構性改革帶來的陣痛。傳統的經濟增長方式已經不符合時代的發展要求。從國際方面來看,經濟全球化面臨嚴峻挑戰,逆全球化浪潮不斷興起,局部地區戰爭不斷相關貿易國家內政動蕩,再加上中美之間的貿易摩擦,都對中國的經濟造成了嚴峻的挑戰。因此順利推進“一帶一路”倡議可以有效地緩解外部市場給中國經濟帶來的挑戰,為中國經濟的發展提供新動力。目前“一帶一路”倡議相關沿線國家積極參與,但在南亞地區受到了印度的“冷漠”,企圖阻止“一帶一路”倡議在南亞區推進。

一、知覺與錯誤知覺理論

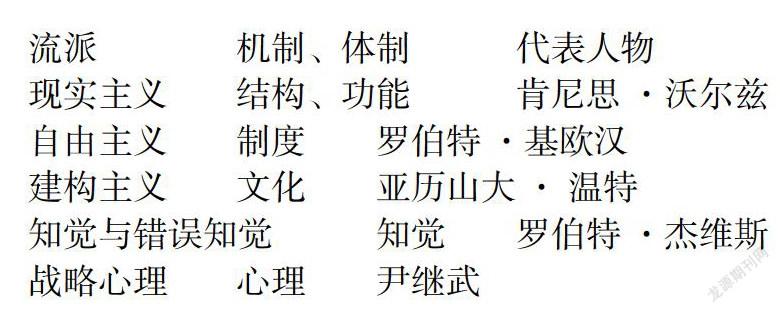

戰爭與和平、沖突與合作一直以來都是國際政治研究中的核心問題。目前國際政治研究的主要流派都是從宏觀角度分析,往往忽視政治心理學的微觀角度。例如肯尼思 · 沃爾茲就明確認為,心理因素對于國際關系研究并無益處可言。現實社會中盡管國家是國際社會的主體,但是依舊不能忽視人的因素。因為只有人的參與才使得國際社會充滿生機與活力,而“純理性人”的國際社會是不存在的。不同的學派基于不同的視角,合理控制相關變量對國際政治進行了研究。

流派 機制、體制 代表人物

現實主義 結構、功能 肯尼思 ·沃爾茲

自由主義 制度 羅伯特 ·基歐漢

建構主義 文化 亞歷山大 · 溫特

知覺與錯誤知覺 知覺 羅伯特 ·杰維斯

戰略心理 心理 尹繼武

杰維斯改變傳統的研究方法,從微觀角度對國際關系進行深入的研究,他認為,由于國際社會的不確定性,以及信息的不對稱性,相關決策者認知能力的局限性等多種因素的,很可能產生錯誤知覺,導致錯誤行為,使原本兩個可以進行合作的國家發生沖突,將對方視為主要的戰略敵手。

杰維斯通過對史料的研究得出結論,錯誤知覺產生的原因有三個方面;其一是認知相符理論,在我們接受具體事物的信息時,會自覺與頭腦中原有的認知相比較,但是個體會有保持原有認知的傾向,從而會排斥新的信息,對新的認知產生排斥或者是曲解,使原有的認知保持穩定。其二,誘發定勢,人在理解新接受到的信息時會受到當前面臨狀況的影響。其三,錯誤的歷史類比,個體在接受到新信息時會不自覺地與歷史進行類比,進而容易導致錯誤的結論。從總體上講,領導人產生的錯誤知覺主要是來自于兩個方面的影響,即外在影響和本人的心理因素。外在主要是受到時間因素、信息的充分性、輿論導向等客觀因素的影響。而內在主要是來自于決策者自身,如決策能力、心理因素、文化背景等都會導致領導人錯誤知覺的產生。

二、印度對“一帶一路”倡議的認知

印度對“一帶一路”倡議存在著復雜且相互對立的認知,社會各界以及官方對“一帶一路”倡議的看法也大相徑庭,但絕大部分以負面認知為主,認為中國的“一帶一路”倡議對印度多方面都構成了威脅與挑戰,印度應謹慎的配合“一帶一路”倡議在南亞地區的推進。通過對印度媒體、智庫、官方文件以及群眾輿論的深入研究發現,對“一帶一路”倡議的認知主要是來自于以下幾個方面。

(一)從政治角度上講,印度持有傳統的地緣政治思維,對中國的“一帶一路”倡議刻意的渲染,曲解戰略意圖。印度單方面認為“一帶一路”倡議對印度乃至南亞地區構成了戰略威脅,對印度形成了戰略包圍將不利于印度大國地位的構建和影響力的提升。一直以來印度始終將南亞視為自己的“后院”。而“一帶一路”倡議在南亞的推進卻引發了印度的恐慌。印度研究員切拉尼(Brahm a Chellaney)認為“一帶一路”倡議將會為中國在印度洋開拓一席之地,提升中國在該地區的影響力以突破美國“亞太”戰略的圍堵,抵消印度天然的地理優勢。庫拉納則認為印度應采取相關的針對性措施,防止中國在印度洋以及南亞地區構建“勢力”范圍,進而使印度的邊緣化。

(二)從經濟角度上講,印度對“一帶一路”倡議存在彼此“對立”的認知。一方面企圖獲取“一帶一路”倡議帶來的紅利,另一方面又認為倡議的目的在于為中國謀私利。印度《經濟時報》評論到,印度政府應重視中國“一帶一路”倡議的相關合作項目,尋求合作發展經濟。當然也有觀點認為,“一帶一路”倡議的根本目的在于謀求私利,是為了破解“馬六甲”困境。“一帶一路”倡議的開展也將會對印度相關的經濟戰略產生沖擊,因此印度應謹慎理性的參與“一帶一路”倡議。新加坡印裔研究員拉吉夫·拉詹·查特維迪認為,從經濟維度上說“一路”的目標在于促進海上的貿易互通,推進港口合作和提升海上貿易水平,通過這樣新型合作模式創新了中國投資進入其他國家的渠道,刺激國內經濟的增長。印度國家海事基金會的曼漢蘭博士也同樣認為,“一路”倡議是將亞洲、非洲和歐洲聯系起來,通過中國建設的港口將沿線的國家串接起來,連接南海、馬六甲海峽,再穿過波斯灣、紅海和地中海,最終與絲綢之路經濟帶匯合。從而促進亞洲自貿區的發展和中國海外市場的擴大。

(三)對“一帶一路”倡議的機制理解,印度對“一帶一路”倡議的冷漠和不理睬也源于對倡議的相關機制認知不足。一方面是由于印度本身并不是“一帶一路”倡議的主導國家,在“一帶一路”倡議中并沒有體現關鍵性作用,對自身的認知不足,沒有找到在“一帶一路”倡議中應有的地位,過高的評估了自身的地位和影響力。另一方面,由于印度對“一帶一路”倡議的具體細節認知不充分,導致印度忽視了“一帶一路”倡議所能帶來的利益。與此同時,印度認為相關具體的細節是中國單方面制定的,印度沒有責任和義務進行配合。印度納塔拉杰(Geethanjali Nataraj)博士認為正是由于印度對“一帶一路”倡議的具體細節認知不充分,對相關的機制和計劃的內容理解不到位,才使得印度產生了冷漠和抵制的態度,因為印度無法準確的地判斷“一帶一路”倡議是否會對印度的相關戰略和國際地位構成威脅。

三、印度對“一帶一路”倡議負面認知的原因分析

根據杰維斯的知覺與錯誤知覺理論,分析印度對“一帶一路”倡議負面認知產生的原因,主要從以下幾個方面:

(一)自高自大的大國心態。印度單方面認為在“一帶一路”倡議中印度的地位模糊,積極參與以及配合中國在南亞地區進行“一帶一路”倡議建設有損印度的地區大國形象。20世紀中葉以來,印度對外政策的目標就在于追求大國地位,提升印度的國際影響力。近年來隨著中美博弈的不斷攀升,印度對雙方而言是重要的戰略合作伙伴,印度處于有利的地位。但是在此種狀況下中國倡議的“一帶一路”中并沒有體現印度的重要作用,沒能達到印度的理想狀態,對此印度表示極為不滿。印度認為,如果在此種情況下積極參與中國在南亞開展的“一帶一路”倡議,將有損印度的自尊心,也就意味著向外界證明,印度在南亞地區也將積極配合中國的大國戰略,這與印度追求大國地位的戰略目標顯然是不符的。

(二)誘發定勢,增強原有認知。由于中印之間一直存在邊界沖突,雙邊關系跌宕起伏,一直以來印度始終將中國視為潛在的敵手。針對近幾年中印之間的各種摩擦和沖突,誘發定勢發揮著巨大的影響。在中國提出“一帶一路”倡議之后,中國同沿線國家開展相關合作,而中巴經濟走廊穿過巴基斯坦實際控制的克什米爾部分地區,導致印度的不滿對此表示強烈的反對。2017年中印之間的“洞朗事件”更是加劇中印關系的惡化,2019年印巴的武裝沖突中國的主張和平不偏不倚的言論也招致了印度的不滿。同時幾年來中國威脅論的不斷渲染,印度媒體和學界不斷提出中國“珍珠鏈”戰略的威脅等,都進一步加強了印度對中國的歷史認知,進一步加深了印度對中國的誤解。因此在印度的決策層看來中國的“一帶一路”倡議提出的共商共建共享原則與對中國的歷史認知不一致,更愿意相信“一帶一路”倡議是對印度的戰略圍堵。

(三)錯誤的歷史類比。在處理現實的事件中,決策者往往會與相關的歷史事件進行類比,進而做出看似正確的決策。但決策者往往是忽略了歷史不是簡單機械的重復,歷史類比并不一定總是正確的。印度對“一帶一路”倡議的認知大體上是消極的,很大程度上是來源于對歷史經驗的類比與,20世紀60年代的中印戰爭是雙邊關系惡化的重要原因,基于此印度一直將中國視為最大的威脅者。與此同時,中印之間的邊界問題、西藏問題、核武器問題以及與巴基斯坦的關系等都對中印關系產生了重要的影響。幾年來盡管中印關系發展迅速,但是基于歷史和現實原因,印度對中國的信任感依舊沒有增加,印度之所以沒有加入“一帶一路”倡議的重要原因就在于印度在歷史中對中國形成的不信任感。

(四)愿望與恐懼,印度的戰略徘徊。杰維斯認為愿望與恐懼對知覺的形成也具有重要作用,兩種情感產生不同的兩種價值取向,可以解釋印度對“一帶一路”倡議的復雜認知。印度研究員沙亞姆·薩蘭(Shyam Saran)認為,印度應積極地參與“一帶一路”倡議,在相關領域和項目上發揮關鍵性作用,積極利用中國的資本、技術促進本國的基礎設施建設。另一方面印度對中國經濟的發展也有恐懼的態度,2014 年,兩國之間的貿易逆差約400 億美元,2017 年的兩國的貿易逆差約 500億美元,在倡議提出的幾年時間內,貿易逆差增長大約40%。對此印度即希望加入“一帶一路”倡議中,提升本國經濟的發展水平,同時又具有抵制態度,不希望南亞地區成為中國經濟增長的新動力。

四、中國的應對之策

杰維斯認為知覺在決策過程中發揮重要的作用,錯誤知覺將會產生錯誤的決策導致決策失誤,印度之所以會對“一帶一路”倡議冷漠和消極就在于印度對中國的錯誤知覺和認知。改變印度對中國的錯誤認知,提升雙方的戰略互信水平,打消印度對中國的戒備心理將有利于中印之間的合作,也將有利于“一帶一路”倡議在南亞地區的順利推進,提升兩國的經濟發展水平。

首先,兩國盡管已經存在不可避免的歷史糾葛,但兩國在很多領域已經開展了一系列的合作,因此雙方應不斷深化相關合作實現共贏,在共贏的基礎上逐漸改變印度對中國固有的錯誤認知,進而轉變印度對“一帶一路”倡議的消極態度。其次要不斷對外正式公布“一帶一路”倡議的具體操作細節、原則、合作方式增強透明度,轉變印度對“一帶一路”倡議的冷漠態度,消除印度對該倡議的戰略疑慮。最后要發揮非國家行為體的重要作用,積極構建和運用多邊合作機制,在多邊框架下開展兩國的合作。同時還要加強兩國非官方的交往與合作,促進民間交往、黨派交流、文化合作等改變印度民眾對中國的錯誤認知,進而改變印度國內的輿論導向。與此同時還要積極探索和構建“一帶一路”倡議的對話合作機制,保證信息傳遞的時效性、正確性、全面性防止雙方誤判。

新時期中印關系對亞洲乃至是世界都會產生重要的影響,中印雙方應不斷加強合作,不斷提升政治互信水平,打消彼此之間的戰略疑慮。印度作為南亞地區的大國對“一帶一路”倡議的順利開展具有重大意義,由于印度的消極與冷漠使得“一帶一路”倡議在推進中受到了嚴重的挑戰,但就目前的現狀來看,改變印度對“一帶一路”倡議的疑慮依舊面臨重大挑戰。在對待中印關系上,我們應積極主動,改變現狀實現共贏。

參考文獻;

[1]【美】肯尼斯·華爾茲著,信強譯.國際政治理論[M].上海:上海世紀出版社,2008.

[2] 秦亞青.權力 ·制度? ·文化[M].北京:北京大學出版社,2005年.

[3] 尹繼武.戰略心理與國際政治[M].北京:北京大學出版社,2016

[4] 羅會鈞,劉培東.錯誤知覺下印度對“一帶一路”的認知及我國的對策建議[J]. 聊城大學學報,2018,(6)

[5] 侯道琪.印度對“一帶一路”的認知及其原因分析[J].黑河學刊,2019(1)

[6] 林民旺.印度對“一帶一路”的認知及中國的政策選擇[J].世界經濟與政治,2015,(5).