分析彩超聯合高頻超聲在小兒溫生理鹽水灌腸腸套疊復位術治療期間改善治療效果和安全性的臨床價值

薛淑貞 楊靜

摘要:目的:研究分析彩超聯合高頻超聲在小兒溫生理鹽水灌腸腸套疊復位術治療期間改善治療效果和安全性的臨床價值。方法:研究對象為2017年8月-2019年7月期間我院收治的150例腸套疊患兒,其中應用彩超聯合高頻超聲監視下溫生理鹽水灌腸復位患兒78例,設為觀察組;常規空氣加壓灌腸復位患兒72例,設為對照組。統計并比較2組腸套疊復位成功率、復位時間、中轉手術率、30d復發率、并發癥及不良反應發生率。結果:觀察組患兒腸套疊一次復位成功率明顯高于對照組(P<0.05),平均復位時間短于對照組(P<0.05),二次復位成功率與對照組比較無統計學差異(P>0.05);對照組中轉手術率和30d復發率高于觀察組,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組患兒并發癥及不良反應發生率顯著低于對照組(P<0.05)。結論??小兒溫生理鹽水灌腸應用彩超聯合高頻超聲監視能夠顯著提高腸套疊復位成功率,縮短復位時間,減少中轉手術和復發,治療期間并發癥及不良反應發生率較低,具有較高安全性。

關鍵詞:小兒;腸套疊復位術;溫生理鹽水灌腸;彩超;高頻超聲;安全性

【中圖分類號】R72 ???【文獻標識碼】A ???【文章編號】2107-2306(2019)06-088-02

腸套疊指一段腸管套入與之相連的腸腔內,導致腸腔內容物通過障礙,是兒科常見急腹癥之一,尤其好發于2歲以下嬰幼兒群體,臨床典型癥狀可見腹痛、嘔吐、便血及腹部包塊等,占腸梗阻疾病的15%-20%。原發性腸套疊通常發病于無病理改變的腸管,小兒由于腸蠕動活躍,輔食喂養階段易出現功能紊亂,進而導致腸套疊。若救治不及時,患兒腸腔、腹膜等出現血運障礙,可引發腸穿孔、腸壞死、腹膜炎以及感染性休克,嚴重時甚至危及生命。目前,常規空氣加壓灌腸是小兒腸套疊復位臨床治療的有效手段,但往往存在復位結果判斷不準確、常規情況觀察不直觀、空氣壓力調節難度大等諸多問題。為解決上述問題,改進小兒腸套疊治療方法,本研究中給予78例觀察組患兒彩超結合高頻超聲實時監視下溫生理鹽水灌腸腸套疊復位術治療,與常規灌腸對照分析其治療效果與安全性,探究臨床應用價值,取得較為滿意的結果。現將具體內容報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

研究對象選擇2017年8月至2019年7月期間在我院接受治療的150例腸套疊患兒,根據治療方式將其劃分為觀察組(n=78)和對照組(n=72)。納入標準:年齡2個月-3歲;影像學檢查確診腸套疊;患兒家長簽署知情同意書。排除標準:影像學檢查腸道無流血者;伴有腸壁嚴重水腫者;情況危及需實施手術者。收集臨床資料并進行統計學分析,2組間上述一般資料差異不具備統計學意義(P>0.05),見表1。本研究經我院倫理委員會會議討論予以批準許可。

1.2 研究方法

入組患兒術前均進行血常規、尿常規、肝腎功能檢測,告知患兒家長手術具體流程和相關注意事項;做好腸套疊復位術前灌腸器械準備工作,協助患兒取平臥位,頭部偏向一側;患兒肛門置入導尿管,深度4-6cm,氣囊注水20-30ml以防灌腸漏出空氣或生理鹽水。

1.2.1 對照組 ?常規空氣加壓灌腸復位,使用可控壓力灌腸儀,初始氣壓設置為7-8kPa,緩慢注入空氣同時采用脈沖方式逐漸升高壓力,控制梯度為1kPa,最大不超過16kPa,術者配合按摩手法對患兒腹部適當按壓復位。

1.2.2 觀察組 ?應用彩超聯合高頻超聲監視下實施溫生理鹽水灌腸復位,導尿管連接三通管,三通管一端接血壓計充氣球囊接口,另一端接灌腸袋,灌注液為35℃~40℃溫生理鹽水,用高度控制壓力,觀察血壓計壓力顯示,壓力控制在50~90mmHg,利用一定的自然壓力下將溫生理鹽水灌入患兒腸管內,在彩色多普勒超聲及高頻探頭腹部常規掃查監視下,使灌注液到達腸套疊部位,術者配合按摩手法輔助復位。觀察彩超聲像圖,生理鹽水到達套疊部位時患兒結腸內出現半弧形低回聲包塊,套疊包塊退納停頓時出現球狀低回聲包塊,套疊頭部向盲腸方向移動,且包塊逐漸縮小、消失,回盲瓣開放,回腸末端和部分小腸有大量灌注液迅速進入則提示復位成功,結束治療。

1.3 療效評價

①腸套疊復位成功率:患兒術后禁水禁食6h,6h后彩超復查,若無腸套疊則判定為復位成功,若重新復套應立即觀察分析患兒是否適合再次灌腸,如不適合應考慮是否具備手術條件并積極實施治療。②分別記錄2組患兒腸套疊復位時間。③統計中轉手術率,即灌腸無效轉開腹手術患兒。④術后30d超聲檢查患兒腸套疊復發率。⑤觀察統計2組并發癥及不良反應發生率,包括:腸穿孔、腹膜炎、惡心、嘔吐、術后腹瀉等。

1.4 統計學方法

研究數據采用SPSS 20.0軟件分析,計數資料以率表示、x檢驗;計量資料以均數±標準差表示、t檢驗。P<0.05則認為組間差異有統計學意義。

2 結果

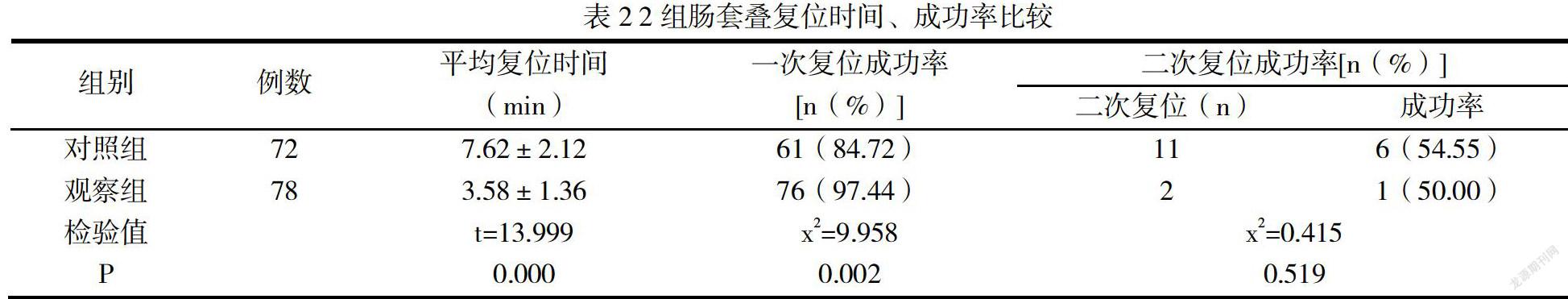

2.1 2組腸套疊復位時間、成功率比較

詳見表2。觀察組患兒腸套疊平均復位時間明顯短于對照組,一次復位成功率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),2組二次復位成功率無統計學差異(P>0.05)。

2.2 2組腸套疊中轉手術率、30d復發率比較

詳見表3。對照組患兒中轉手術率與30d復發率均高于觀察組,差異有明顯統計學意義(P<0.05)。

2.3 2組并發癥及不良反應發生率比較

詳見表4。觀察組患兒并發癥及不良反應總發生率顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

腸套疊即部分腸管和腸系膜套進相鄰的腸腔,在小兒急腹癥中發病率居首位,臨床尚未完全明確其發病原因和機制,一般認為與嬰幼兒時期輔食喂養腸蠕動正常節律紊亂有關。通常情況下,腸套疊發病部位及其周圍往往沒有明顯的器質性病變,但研究發現病毒感染、先天性腸管畸形、腸痙攣及遺傳等均是可能導致腸套疊的相關因素。腸套疊患兒發病急、變化快,臨床典型癥狀多表現為嘔吐、腹部包塊、陣發性哭鬧、便血等,發病早期營養狀況良好時患兒多無發熱,但面色蒼白,發病晚期患兒則萎靡不振,出現發熱、脫水、嗜睡等癥狀。及早確診并采取有效的腸套疊復位干預措施有利于促進患兒病情恢復,可有效避免腸穿孔、腸壞死、腹膜炎以及感染性休克等嚴重后果的發生,提高治療效果和預后。

綜上所述,腸套疊患兒應用彩超聯合高頻超聲監視下溫生理鹽水灌腸治療可顯著縮短復位時間,提高手術成功率,同時減少中轉手術和術后復發,降低并發癥及不良反應發生率,安全性較好,具有臨床實用價值。

參考文獻:

[1]李璐璐, 孫厚坦, 趙威武,等. 超聲監視下溫鹽水灌腸復位治療小兒腸套疊效果觀察[J]. 西北國防醫學雜志, 2018, v.39;No.202(4):55-58.

[2]黃杰, 陳榮開, 李功祥. 高頻超聲結合彩色多普勒超聲在小兒腸套疊診斷中的價值[J]. 醫學影像學雜志, 2018, v.28(07):182-184.

[3]郭建康, 唐鳳珍, 柏艷紅. 小兒腸套疊超聲監測下溫生理鹽水灌腸復位失敗的原因分析[J]. 臨床超聲醫學雜志, 2017, 19(4):284-285.

[4]楊秀錄, 金偉敏, 楊松玉,等. 高頻超聲在小兒急性腸套疊診療中的應用價值[J]. 浙江醫學, 2017, 39(22):2037-2039.

[5]陸文明,沈艷,李金晶.實時超聲灌腸充盈檢查診斷小兒繼發性腸套疊的臨床價值[J].中國超聲醫學雜志,2018,34(07): 637-640.

[6]孟紅艷, 高林, 王忍,等. 新生兒小腸閉鎖和狹窄術后應用小量回流灌腸的效果觀察[J]. 護理研究, 2017, 31(23):2936- 2937.

[7]王玉敏, 紅華, 王芳,等. 超微血管成像技術對超聲監測下水壓灌腸復位小兒腸套疊的應用價值[J]. 內蒙古醫科大學學報, 2018, 40(3):11-14.

[8]孫俊, 徐偉玨, 呂志寶,等. 腹腔鏡與傳統開腹手術治療小兒腸套疊的臨床療效比較[J]. 中國微創外科雜志, 2017, 17(5):422-424.

作者簡介:薛淑貞,女,1989年8月出生,本科學歷,民族:漢;籍貫:廣東潮州;研究方向:主要從事超聲診斷;職稱:初級醫師