耳穴貼壓及護理對ESRD維持性血液透析患者皮膚瘙癢癥狀的緩解效果

林雪芳

【摘要】目的 探究應用耳穴貼壓及護理緩解終末期腎衰(ESRD)維持性血液透析患者皮膚瘙癢癥狀的臨床效果。方法 將我院2018年4月至2019年5月期間收治的70例ESRD維持性血液透析患者作為研究對象。以不同的護理干預方式作為分組方法,由患者根據個人意愿對護理干預方式進行選擇,將選擇常規藥物干預的患者納入對照組(35例),而選擇耳穴貼壓護理干預的患者納入觀察組(35例)。評估兩組干預前后瘙癢嚴重程度。結果 兩組干預前瘙癢嚴重程度評分相對接近(>0.05);兩組干預后,瘙癢嚴重程度評分均已下降,且觀察組降幅大于對照組(<0.05)。結論 予以ESRD維持性血液透析患者耳穴貼壓護理干預,可顯著減輕患者瘙癢程度。

【關鍵詞】耳穴貼壓;ESRD;維持性血液透析;皮膚瘙癢

前言

ESRD患者接受維持性血液透析后雖然可緩解病情,但透析過程中水分過濾過多或其他原因可引發皮膚瘙癢的癥狀,進一步降低患者身心舒適度。同時,在患者不自覺的抓撓下易導致皮膚潰爛,為細菌的侵入提供機會。后經研究與實踐,我院發現應用耳穴貼壓護理為ESRD維持性血液透析患者緩解瘙癢癥狀,效果確切且理想,故針對耳穴貼壓的護理效果做如下匯報。

1.1一般資料

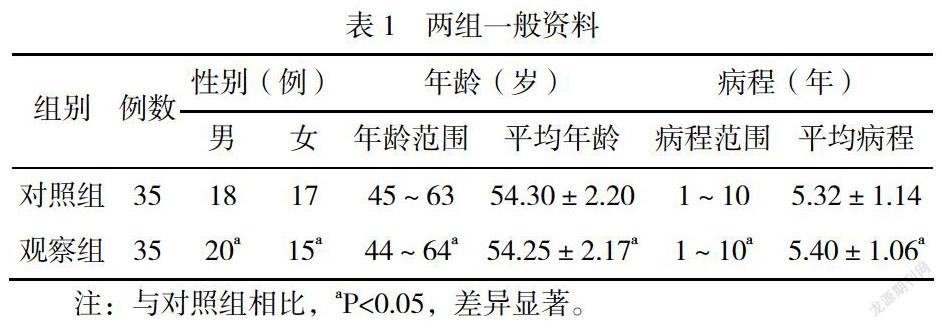

將我院2018年4月至2019年5月期間收治的70例ESRD維持性血液透析患者作為研究對象。納入標準:患者可經體格與癥狀檢查后明確為皮膚瘙癢,且于我院接受血液透析治療時間超過3個月;患者自愿加入研究。排除標準:合并認知障礙者;合并嚴重并發癥者。以不同的護理干預方式作為分組方法,由患者根據個人意愿對護理干預方式進行選擇,將選擇常規藥物干預的患者納入對照組(35例),而選擇耳穴貼壓護理干預的患者納入觀察組(35例)。此次研究經倫理委員會批準,兩組一般資料無顯著差異(>0.05),可見表1。

1.2方法

對照組接受常規藥物干預,即口服阿伐斯汀膠囊(重慶華邦制藥有限公司,國藥準字H20083406 ),每日服用3次,每次0.8mg。

觀察組接受耳穴貼壓護理干預,方法:分別取兩組穴位進行交替治療,第一組為耳尖、神門、膀胱與鳳溪,第二組為心、肺、腎、脾、肝、三焦。在治療時取下耳豆板中王不留行籽脫敏膠布后貼附于耳部穴位,叮囑患者每日持續按壓耳部,待穴位酸沉麻木后說明得氣。每次血液透析治療結束后更換貼壓的王不留行籽,并且每日堅持熱水泡腳20min,直至腳底發熱。此外,患者可結合自身病情在睡前對神門、太陽與內關等穴位進行按摩,以緩解瘙癢癥狀。

1.3觀察指標

以《實用中西醫結合診斷治療學》作為依據評價兩組干預前后皮膚瘙癢嚴重程度。若患者無瘙癢,計0分;若輕度瘙癢,尚可忍受,無需抓撓,計1分;若瘙癢難以忍受,需抓撓,計2分;若瘙癢無法忍受,且抓撓后無改善,計3分。

1.4統計學處理

本研究數據均采用SPSS20.0統計學軟件處理。計量指標采用(![]() )表示,行t檢驗,<0.05說明組間差異存在統計學意義。

)表示,行t檢驗,<0.05說明組間差異存在統計學意義。

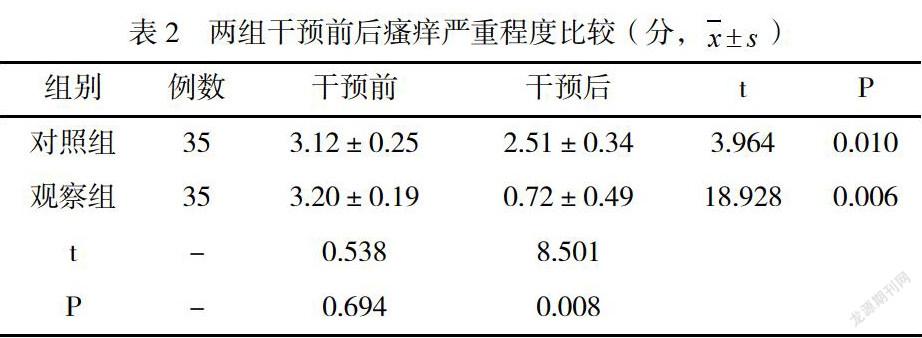

由表2可見,兩組干預前瘙癢嚴重程度評分相對接近(>0.05);兩組干預后,瘙癢嚴重程度評分均已下降,且觀察組降幅大于對照組(<0.05)。

3.討論

耳朵作為人體重要局部性器官之一,匯聚了人體全身經絡。不僅含有豐富的神經,可通過經絡連接體內各臟器,而且耳穴中可見環層小體與魯菲尼小體,在機體某部位發病后,經絡路線可將病理反應傳遞至相應的耳部穴位上。因此,中醫認為,耳穴貼壓可作為一些疾病的新型治療方式,即通過刺激耳部某些穴位促進患者病態的消退。而耳穴貼壓治療的優勢在于予以患者耳部規律性刺激,通過經絡內部聯系有效植物神經系統,促使患者大腦的抑制與興奮狀態得以改善,進而緩解瘙癢癥狀。此外,耳穴貼壓治療具有安全性高、靈活可靠等特點,貼附后可長時間固定于患者耳穴中,通過按壓刺激持續、穩定的發揮療效,對患者臟腑陰陽氣血進行協調,減輕患者的瘙癢嚴重程度。結合此次研究結果,兩組干預前瘙癢嚴重程度評分相對接近(>0.05);兩組干預后,瘙癢嚴重程度評分均已下降,且觀察組降幅大于對照組(<0.05),結果與理論相符。

由此可見,應用耳穴貼壓護理干預于ESRD維持性血液透析患者中,在緩解患者瘙癢癥狀上效果確切。

【參考文獻】

[1]李莉,馬靜.耳穴貼壓及護理對ESRD維持性血液透析患者皮膚瘙癢的干預效果[J].湖北中醫藥大學學報,2017,19(06):92-94.

[2]劉艷,吳仲華,袁旻君,等.個體化優質護理對維持性血液透析患者生活質量的影響[J].安徽醫學,2017,38(06):780-782.

[3]杜理平,單巖,高豆青,等.耳穴貼壓在改善維持性血液透析患者失眠中的應用進展[J].中華護理教育,2018,15(02):100-103.

[4]汪娟.對接受維持性血液透析治療的終末期腎病患者進行心理護理的效果探討[J].當代醫藥論叢,2018,16(23):273-274.

[5]陳永強.安神湯聯合耳穴貼壓治療維持血液透析患者失眠癥療效觀察[J].黑龍江中醫藥,2018,47(06):218-220.