產能合作:“一帶一路”行穩致遠的重要引擎

“一帶一路”倡議的提出帶動了我國與“一帶一路”沿線同家的共同發展,開肩了整個世界聯動發展的歷史新時代。在這一過程中,我國推進國際產能合作的步伐亦不斷加快,領域不斷拓展,伙伴不斷增加,成果不斷顯現。中國企業與中國制造走向全世界、開創共享經濟新格局的道路也越走越寬廣。

國際產能合作是全球化必不可少的經濟現象

自資本主義生產關系誕生時起,資本便為利益驅使而奔走全球。生產技術、工藝流程、管理方式乃至制造業鏈條則如影隨形。可見,產能合作是人類社會經濟活動不斷擴張的必然產物,也是全球化時代不以人的意志為轉移的經濟現象。因此,產能合作也就不單純是制造業技術轉移,同時也是對外投資、產品交換、金融合作、全球價值鏈重組、世界經濟關系再造等系列經濟活動的總和。

資本主義早期國際產能合作帶有殖民掠奪色彩,通常與西方列強爭奪原料產地、廉價勞動力以及產品傾銷市場密切相關。當今時代的國際產能合作,雖然仍不免帶有殖民主義和帝國主義經濟擴張的遺痕,但經濟全球化和新興經濟體參與國際競爭的背景下,超越社會制度差異和意識形態分歧尋求合作發展是大勢所趨。不同發展水平的國家通過優勢互補謀求合作發展,進而實現互利共贏的特點較為鮮明。

一般說來,國際產能合作包括產業轉移與投資合作,通常做法是通過引入或輸出生產設備、先進技術和管理方式,使基礎設施與產業結構落后一方加快工業化進程,提升現代化水平。國際產能合作既是雙邊的,也可以是多邊的;既可以通過技術輸出方式實現,也可以表現為產品輸出。因而,國際貿易自然而然地屬于國際產能合作的范疇。涉及資源開發、交通運輸、園區建設、民生設施建設的對外投資活動,屬于國際產能合作的重要內容,也可納入國際產能合作范疇。

廣大發展中國家包括中國在內,長期處于世界經濟分工的末端,過去根本無法積極主動地參與國際產能合作,更談不上裝備、技術與資本輸出。即使經歷過某種國際產能合作,也是西方國家對本國的產能轉移、資本輸出和商品傾銷。中國改革開放初期,制造技術較為發達、資金相對充裕的外企紛紛來華投資辦廠,也是一種國際產能合作。中方雖是被動參與,有時是被迫接受,但經濟發展有了新動能,學到了很多新知識新技能。

進入新世紀后,中國經濟由于多年迅猛發展,制造業規模不斷擴大,產能富足和過剩問題逐漸顯現。在“開辟兩個市場、利用兩種資源”的思想指導下,中國企業開始走出國門。中國裝備、技術、產品和某些標準,隨之走向世界。中國進入與世界開展產能合作的新階段。產能合作伙伴這時主要是發展中國家,產能合作項目大多以工程承包為主。自發性、粗放性、同質性、水平與效益的低下性較為明顯,更沒有形成完整的國家政策。

產能合作既是我國自身發展需要,也是當今時代潮流。

在推動和支持企業“走出去”的過程中,中國政府深切地感受到發展中國家對產能合作、制造業合作的巨大需要,感受到通過合作發展走向共同繁榮的無限機遇和可能。

2013年秋,國家主席習近平訪問哈薩克斯坦時指出,絲綢之路經濟帶的目的就是要使歐、哐各國經濟聯系更加緊密、發展空間更加廣闊。習主席建議各國就經濟發展戰略和對策進行充分交流,協商制定推進區域合作的規劃和措施,主張共同探討完善跨境交通基礎設施,逐步形成連接東亞、西亞、南亞的交通運輸網絡。習主席在訪問印尼時又指出,中國愿支持本地區發展中國家包括東盟國家開展基礎設施互聯互通建設,愿通過擴大同東盟國家各領域務實合作,互通有無,優勢互補,同東盟國家共享機遇,共迎挑戰,實現共同發展,共同繁榮。

中亞國家與東盟各國對中方謀求合作發展的真誠意愿和決心反應良好,與中國合作信心增強。我國與“一帶一路”沿線各國開展產能合作與裝備制造業合作,順理成章地提上日程。

2014年12月,李克強總理訪哈,與哈療探討了將中同優勢產能與哈方基礎設施建設需求相互對接的可能性,中哈產能合作應運而生。次年3月,李克強訪問印尼,建議雙方在基礎設施建設和推進工業化方面深度合作,以經貿對話機制為基礎建立產能合作機制。此后,他向亞美尼亞表示,中方愿契合亞方新發展規劃,開展鐵路、公路、核電、電力等領域合作,同時幫助亞方建設多種生產線,就地取材開展基礎設施建設,促進亞的工業化進程。他還對斯里蘭卡表示,中方愿繼續鼓勵中國企業赴斯投資興業,參與斯基礎設施和工業建設,幫助斯提高工業化水平。

中方與“一帶一路”沿線同家開展產能合作的建議和構想,無一例外地得到積極響應。哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫曾將中哈產能合作命名為“李計劃”。2015年春,中哈簽署33份產能合作文件,涵蓋領域極廣,項目總額達236億美元。為支持兩國產能合作走向深入,中同絲路基金還出資20億美元,設立中哈產能合作基金。

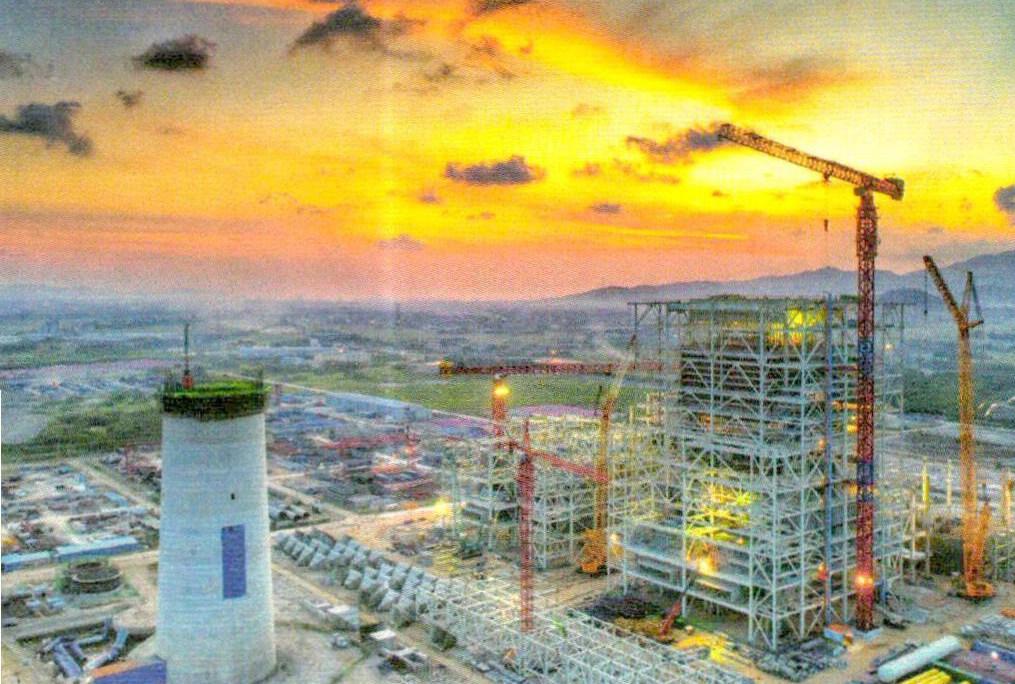

到2017年5月“一帶一路”國際合作峰會召開時,中哈雙方不僅有政府間產能合作協議,同時還建立了常態化合作機制,確定了總額270億美元的重點合作項目。首批34個項曰如期完工,包括銅選礦廠、電解鋁廠、瀝青廠、水泥廠等。石油深加工、鋼化玻璃、大口徑螺旋焊鋼管等另外43個重點項目,進展順利。在烏茲別克斯坦,中國企業實施的聚氯乙烯項目,成為該國最大的單體工程承包項目。中哈產能合作產生了超乎預期的示范效應。

2017年5月首屆“一帶一路”國際合作高峰論壇召開時,我國已在30多國家展開了不同規模的產能合作。在多邊層面,中方推動發表了《中國一東盟產能合作聯合聲明》《瀾湄國家產能合作聯合聲明》等文件,通過產能合作引領區域次區域合作向更高水平邁進。印尼雅萬高鐵項目、馬來西亞350萬噸鋼鐵廠,南亞大陸中巴經濟走廊等各種形式的產能合作在穩步推進。在非洲,首條海外全中國標準鐵路、投資38億美元的肯尼亞蒙內鐵路正式通車。在東歐,中國與塞爾維亞產能合作的樣板斯梅代雷沃鋼鐵廠投入運營,中方參與建造的匈牙利至塞爾維亞高鐵開始動工。

為了推動中國對外產能合作,中方不僅出資設立了中哈產能合作基金,同時還設立了同樣由中方出資、規模100億美元的中非產能合作基金,規模300億美元的中拉產能合作基金,總規模1000億人民幣的中俄地區合作發展基金,另外與阿聯酋合資設立了規模100億美元的中阿共同投資基金。寧夏自治區和國內有關企業和機構,聯手部分海灣國家,設立了中阿產業投資基金會。中國倡導和推動的“一帶一路”國際產能合作方興未艾,格局初成。

加強頂層設計和政策引導,明確合作方向和目標

為了加強對國際產能合作的總體規劃和政策指導,國務院2015年5月印發《關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意見》,闡明了開展國際產能和裝備制造合作的指導思想、基本原則、目標任務和政策措施。《意見》特別強調,對外開展產能和裝備制造業合作,應堅持“企業主導、政府推動,突出重點、有序推進,注重實效、互利共贏,積極穩妥、防控風險”的基本原則,并要兼顧兩個重點:一是要把那些與我國裝備和產能契合度高、合作愿望強、合作條件好的發展中國家作為重點國別,同時積極開拓發達國家市場;二是要把鋼鐵、有色、建材、鐵路、電力、化工、輕紡、汽車、通信、工程機械、航空航天、船舶和海洋工程等作為重點行業。2017年10月,習近平在黨的十九大報告中進一步指出:“中國堅持對外開放的基本國策,堅持打開國門搞建設,積極促進‘一帶一路’同際合作,努力實現政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通,打造國際合作新平臺,增添共同發展新動力。”2018年8月,在“一帶一路”五周年座談會上,習近平總書記就如何做好“一帶一路”這篇大文章,又闡述了新的構想,提出了新的指示,要求把“一帶一路”由大寫意變成工筆畫。這些重要指示,在“一帶一路”已經取得非凡成果、國際經濟形勢和經貿關系趨于復雜的大背景下,為進一步推進國際產能合作及裝備制造合作,提供了更為強勁的思想指南和精神力最。

擴大國際產能合作關系網,推進境外生產力新布局

目前,世界經濟秩序和力量對比已發生深刻變化,廣大發展中國家,特別是以中國為代表的新興經濟體,經濟發展步伐加快,對外合作能力顯著增強。西方發達國家主導和壟斷國際產能合作的局面已一去不復返。

面對國內國外新形勢新任務新要求,我國“走出去”的企業注意發揮市場主體作用,堅持按商業原則和國際慣例,參與和推進國際產能和裝備制造合作。在繼續發揮傳統工程承包優勢的同時,積極探索“工程承包+融資”“工程承包+融資+運營”,以及建設經營移交、政府和社會資本合作等各種新的合作模式,創造了不少新范式,積累了不少新經驗。

更重要的是,雖然總體上“一帶一路”沿線國家仍屬于世界經濟體系中的弱勢群體,仍處于國際產業鏈條的中下端,但發展中國家現代化訴求旺盛,城鎮化進程普遍加快,發達國家基礎設施需要更新換代,補齊短板,國際上產能合作和裝備制造合作需求一如既往。中國有數百種工業品產量穩居世界第一。這些優質而富余的產能,構成了中國持續推進國際產能合作的物質技術基礎。中國借助“一帶一路”合作平臺,不斷拓展對外產能合作與裝備制造合作,在境外形成新的生產力布局,建立更廣泛更堅實的產能合作伙伴關系網。

2018年9月,“一帶一路”倡議提出5周年之際,“中哈產能與投資合作論壇”在北京舉行,中哈產能合作促進中心正式揭牌。與此同時,國際產能合作論壇暨第十屆中國對外投資洽談會亦在北京舉行,論壇期間同時舉行了中國一拉丁美洲國際產能合作專題論壇、中國一東盟產能與合作投資論壇、中國一非洲國際產能投資合作論壇、“一帶一路”產業園區論壇。不久后,中國中部國際產能合作論壇在武漢舉行。來自94個國家的757位專家學者和企業人士參與了論壇研討。論壇期間簽署的合作文件多達65份,協議金額超過1427億人民幣。

為迎接第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇召開,從國家部委到地方政府,從大型國企到民營資本,都在認真謀劃和推進國際產能合作和裝備制造合作。不少省區還專門出臺文件,就本地區對外產能合作做出具體規劃和部署。我國“以點帶面,逐步擴展”“分類實施,有序推進”的國際產能合作總思路,正在得到認真貫徹和落實。中國產品、裝備、技術、標準走向世界的步伐進一步加快,相關國家基礎設施建設和工業生產能力進一步提升,國際產能合作有利于共同發展與繁榮的國際共識,也在進一步增強。

當然,中國對外產能合作仍處于初始階段。促進產能合作體制機制不健全,促進國際產能合作政策不配套,政策支持和服務體系建設不同步等問題有待解決。中國企業缺乏國際合作經驗,不善于運用國際國內兩種規則,合規經營意識較差,風險應對手段比較單一、國際化本土化程度低下等問題,必須在實踐中認真研究和解決。

國際產能合作和裝備制造合作,同時也應是中國走向世界而世界也進入中國的雙方互動進程。二者不可分割,也不可偏廢。即便未來我國現代化水平大幅度提升,優質產能大面積增加,國際產業鏈“尺有所短、寸有所長”的局面不會改變,互有需求和優勢補充的格局也不會改變。所以,嚴格意義的國際產能合作,應包括外國優質產能、先進設備及標準、理念走進中國,融入中國經濟,被中國市場消化吸收。

(于洪君:中聯部原副部長)