關(guān)于老年疾病低齡化現(xiàn)象的思考

肖永剛

摘要:現(xiàn)階段,中青年群體罹患老年病概率持續(xù)增加,且表現(xiàn)出患病人口基數(shù)不斷擴(kuò)大、不同性別、不同地區(qū)以及不同年齡段罹患病率不同的特點(diǎn)。直接影響到我國的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平。因此,文章從老年疾病低齡化表現(xiàn),現(xiàn)狀以及造成老年疾病低齡化的宏觀社會經(jīng)濟(jì)、社會文化、社會環(huán)境和微觀社會心理因素方面進(jìn)行分析并探求對策。

關(guān)鍵詞:老年疾病;低齡化 ;中青年

隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活質(zhì)量的不斷提高,中青年群體健康水平應(yīng)該更上一個臺階。但是,國外相關(guān)研究表明,隨著生活水平的提高,青年體質(zhì)不一定在總體上呈現(xiàn)出全面的改善,反而在許多重要方面出現(xiàn)了令人擔(dān)憂的下降趨勢。[1]近年來心腦血管病、糖尿病、惡性腫瘤等老年非傳染性疾病高發(fā),且不斷向中青年人群蔓延,呈現(xiàn)低齡化發(fā)展趨勢。中青年精英猝死的報(bào)道見諸報(bào)端。[2]老年疾病低齡化日漸成為一個嚴(yán)重的社會問題,它所引致的危害使得經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展面臨著巨大的風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。作為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的中堅(jiān)力量,中青年的健康狀況必須引起全社會的高度關(guān)注。故文章運(yùn)用中國社會保障學(xué)會官網(wǎng)發(fā)布的大數(shù)據(jù)對老年疾病低齡化現(xiàn)象給予探討。2017年習(xí)近平主席在黨的十九大上提出實(shí)施健康中國戰(zhàn)略,將國民健康上升到國家戰(zhàn)略層面。因此,老年病年輕化的研究對建設(shè)“健康中國”具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。

一、我國老年疾病低齡化的現(xiàn)狀

老年疾病,顧名思義,最淺層的認(rèn)識就是老年人易患的病。具體表現(xiàn)為心臟病、高血壓、糖尿病、頸椎病以及前列腺炎等慢性非傳染性疾病。“老年疾病低齡化”就是指中青年人口罹患以上老年性疾病概率增加。

在人們的印象里,諸如動脈硬化、冠心病和腦出血等疾病,似乎都是老年病,而中青年患者較罕見。[3]但中國社會保障學(xué)會官方網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,從2013到2014年,35—46歲死于心腦血管疾病的人,中國是22%,美國是12%。全國肥胖兒中脂肪肝發(fā)生率40—50%。2型糖尿病發(fā)病率20年間增長了11—33倍。白領(lǐng)亞健康比例高達(dá)76%,中青年女性易得婦科疾病,中青年面臨猝死,過勞死問題。老年慢性病患病率已達(dá)23%,死亡數(shù)已占總死亡數(shù)的86%。帕金森病也已經(jīng)開始呈現(xiàn)低齡化發(fā)展趨勢。70、80后已經(jīng)成為癌癥青睞的對象,一項(xiàng)保險(xiǎn)行業(yè)的數(shù)據(jù)顯示,重大疾病平均索賠年齡是42歲。中國一年用于心腦血管疾病治療的費(fèi)用達(dá)到3000億人民幣,中國因疾病喪失的生產(chǎn)力,從2005—2015年給中國造成5500億美元的損失,治療方面的沉沒成本持續(xù)加大。從長期來看,不利于我國經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展,甚至?xí)抡螁栴}。因此,加快老年病低齡化發(fā)展的研究步伐是保證社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程的必然要求。

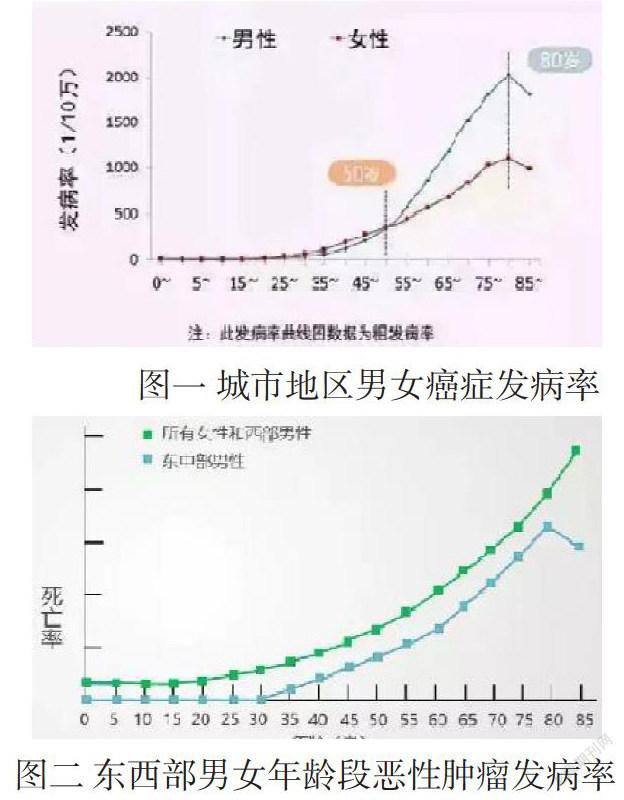

(一)城市地區(qū)兩性患癌率起始年齡均提前

圖一表明,30歲以后男性和女性進(jìn)入癌癥高發(fā)期,但不同年齡段患癌率不同。30—50歲之間女性患癌率高于男性,但差距不明顯。50—80歲之間男性患癌率持續(xù)上升,變動幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于女性。總體來說,男性患癌率高于女性。

(二)中國西部地區(qū)男女年齡段惡性腫瘤發(fā)病率高于東部地區(qū)

2014年全國惡性腫瘤新發(fā)病人數(shù)約380.4萬。通過圖二分析,我國惡性腫瘤患病率情況不容樂觀。東部地區(qū)男性惡性腫瘤發(fā)病率起始年齡為30歲,30歲以后上升較快 。西部地區(qū)男女則表現(xiàn)為出生就患有惡性腫瘤,20歲以后持續(xù)上升。總體而言,西部地區(qū)男女惡性腫瘤發(fā)病率持續(xù)上升且始終高于東部地區(qū)。

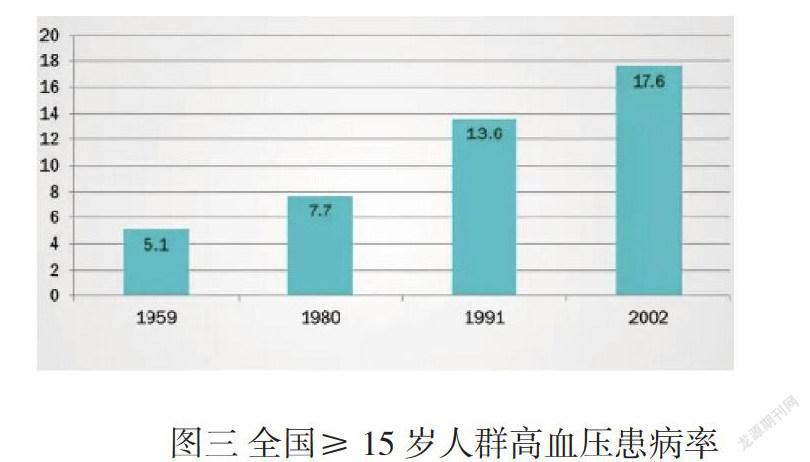

(三)我國高血壓人群患病起始年齡提前

目前,我國高血壓患病人數(shù)已達(dá)2.7億,患病人口規(guī)模龐大。圖四表明,我國高血壓患病最低年齡為15歲。從1959到2002年43年間15歲(包括15歲)人群高血壓患病率持續(xù)增長且增長了了12.5個百分點(diǎn)。第一階段從1959到1980年21年增長了2.6個百分點(diǎn)。第二階段,從1980到1991年21年增長了5.9個百分點(diǎn)。第三階段,從1991到2002年21年增長了4個百分點(diǎn)。通過分析,改革開放以來,我國15歲(包括15歲)以上人群高血壓患病率增長幅度較大,尤其進(jìn)入21世紀(jì)后患病人口基數(shù)變大,嚴(yán)重威脅中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

通過分析數(shù)據(jù)圖我們不難發(fā)現(xiàn),老年疾病低齡化的程度及其差異表現(xiàn)在城鄉(xiāng)、地區(qū)、性別以及不同的年齡階段等方面,且表現(xiàn)出極大的不平衡性。它是我國經(jīng)濟(jì)社會轉(zhuǎn)型過程中所引發(fā)的社會問題,從長期來看,非常不利于我國經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展,甚至?xí)轮卮笳螁栴}。因此,全社會尤其是黨和政府要高度重視老年病低齡化以及其引致的社會問題。

二、老年疾病低齡化問題的成因探析

(一)社會經(jīng)濟(jì)因素

1.收入。收入是人們進(jìn)行消費(fèi)的前提條件。 在日益競爭激烈的市場經(jīng)濟(jì)條件下,行業(yè)產(chǎn)業(yè)之間、階層之間以及企業(yè)內(nèi)部之間,參與經(jīng)濟(jì)活動的主體都趨向于收益最大化。首先對雇主們來說,要追求企業(yè)的利潤最大化,盡可能的降低成本,于是雇員們可能面臨著工作條件差,工作強(qiáng)度高,加班加點(diǎn),工資水平低等問題。由于雇員們總是處于相對弱勢的一方,而且在流動成本相對較高的條件下,只能默默承受。對雇員們來說,為了維持自身以及家屬的生存和生活,必須追求收入最大化,這時候會過度的讓出自己的閑暇時間,投入到工作之中。這兩種情況已經(jīng)成為人們生活模式的一部分,這在無形之中,大大增加了中青年群體患上老年病的概率。

2.醫(yī)療技術(shù)和專業(yè)人才。長期以來,在我國公共衛(wèi)生建設(shè)之中,國家缺少對老年疾病基層預(yù)防體系尤其是社區(qū)預(yù)防體系建設(shè)的資金投入。醫(yī)療技術(shù)發(fā)展的滯后性和專業(yè)人才的短缺以及基層預(yù)防體系的缺位一定程度上造成了老年病低齡化人群基數(shù)的擴(kuò)大。

(二)社會文化因素

1.價值導(dǎo)向。改革開放以來,隨著物質(zhì)生活的極大豐富和文化多樣性的快速發(fā)展,“奢靡主義”、“享樂主義”思想開始泛濫,再加上生活節(jié)奏的加快,國民的盲目跟風(fēng),產(chǎn)生“羊群效應(yīng)”過度娛樂,不注重體育鍛煉已成為一種生活模式,不得不令人擔(dān)憂。

2.生活習(xí)慣。生活習(xí)慣不合理是“老年病”年輕化的重要原因之一。喝酒、吸煙、熬夜現(xiàn)象在中青年群體中十分普遍。據(jù)統(tǒng)計(jì),全國18歲及以上成人的人均年酒精攝入量為3000毫升,這極大地增加心腦血管病在中青年群體中的患病率。另外吸煙與心臟病發(fā)病率有很大關(guān)聯(lián),據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)表明,在15—24歲之間開始吸煙的,由1993年的63.2%增至2008年的77.5%,上升了14.3個百分點(diǎn),[4]換句話說,吸煙從青春期就已經(jīng)泛濫了。據(jù)報(bào)道,2017年亞馬遜中國的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,81%的中國人睡眠不足8小時,過度的透支健康,導(dǎo)致人力資本素質(zhì)下降。

3.膳食結(jié)構(gòu)。當(dāng)前很多年輕人只講究吃好,大量攝入高糖、高熱量、高脂肪食品。[4]脂肪類飲食已經(jīng)超過30%,食物營養(yǎng)指南推薦25%—30%。谷物食物供給比,城市47%,農(nóng)村58.8%,推薦量為60%。蔬菜、水果、豆類等攝入量不足,成人超重肥胖率42%,6—17歲超重肥胖率16%,忽視科學(xué)飲食,造成營養(yǎng)嚴(yán)重失衡。

(三)社會環(huán)境因素

1.教育環(huán)境因素。教育對人的觀念形成有著及其重要的作用。健康習(xí)慣的養(yǎng)成是通過教育逐步內(nèi)化約束和規(guī)范而形成的價值觀。從整個教育體系來看,健康教育無論從量上還是質(zhì)上講,都實(shí)施的不夠。體育教學(xué)和知識教學(xué)的矛盾長期存在,過多地強(qiáng)調(diào)知識教育導(dǎo)致了健康意識的普遍短視。另外,體育教學(xué)帶有嚴(yán)重的功利色彩,學(xué)生從小就形成體育就是為考試,為分?jǐn)?shù)的錯誤認(rèn)知。“少年強(qiáng),則國強(qiáng)”,一百多年過去了,我們?nèi)耘f不是體育強(qiáng)國,全民體育任重而道遠(yuǎn)。

2.制度環(huán)境因素。凱恩斯曾經(jīng)說過這樣一段話,“長遠(yuǎn)看我們都將死去。如果經(jīng)濟(jì)學(xué)家僅能告訴我們暴風(fēng)雨過后海面將恢復(fù)原來的平靜,那他們真是給自己制定了一項(xiàng)極其簡單而又無用的任務(wù)”。而在我國長期以來公共衛(wèi)生建設(shè)之中,由于 國家將更多的人力、物力、財(cái)力投入到醫(yī)療保障建設(shè),忽略了老年疾病預(yù)防體系的建設(shè),從而導(dǎo)致醫(yī)療方面沉沒成本的加大。另外,市場的自發(fā)性讓無良商人群體產(chǎn)生了謀取暴利的歪心思,同時,對于食品安全和藥品安全的法律建設(shè)滯后以及相關(guān)部門監(jiān)管不力等問題,是中青年患病的又一重大威脅。

(四)社會心理因素。現(xiàn)代社會,一方面生活節(jié)奏和工作節(jié)奏加快,社會競爭激烈,社會人際關(guān)系復(fù)雜,對于剛進(jìn)入社會青年群體來說,社會經(jīng)驗(yàn)不足,心理抗壓能力相對較差,容易形成思想負(fù)擔(dān)。另一方面,中年群體面臨著工作、家庭以及生活等方面的多重壓力,更容易患上抑郁癥。如果這種心理壓力如果長期得不到緩解,會殃及免疫系統(tǒng)功能,對很多老年性疾病的提前發(fā)生和發(fā)展起著推波助瀾的作用。除此之外,個人對健康的態(tài)度也是重要原因之一,大部分年輕人都會陷入一種自己年輕,這個年齡段不會發(fā)生在自己身上的僥幸心理,[5]毫無健康危機(jī)意識。

三、應(yīng)對老年疾病低齡化問題的對策

綜上所述,影響老年疾病低齡化的因素是綜合的,復(fù)雜的,多方面的,尤其是個人、社會和國家三方面,需要共同努力,相互配合。對于十九大提出的“實(shí)施健康中國戰(zhàn)略”既要從思想理念上重視起來,也要從管理層面推出具體措施,逐步引導(dǎo)人們樹立從治病到防病的健康理念,早日實(shí)現(xiàn)全民健康。從目前來看,應(yīng)做到以下幾點(diǎn):

(一)加快醫(yī)療技術(shù)和專業(yè)人才隊(duì)伍以及老年病社區(qū)預(yù)防體系建設(shè)

勞動者如果沒有健康的體魄,他們對因疾病而造成的保險(xiǎn)需求和開支就會增加,[6]因此政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)老年病醫(yī)療技術(shù)的資金研發(fā)投入,培養(yǎng)體療和心理治療的專業(yè)人才,提升專業(yè)人才的專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。[7]同時,加強(qiáng)老年病社區(qū)預(yù)防體系建設(shè)的資金投入,大力培養(yǎng)社區(qū)醫(yī)療保健服務(wù)專業(yè)人員,老年疾病預(yù)防知識的普及、預(yù)防意識的提高和保健應(yīng)該從基層社區(qū)做起,防治結(jié)合,以增強(qiáng)居民對老年疾病的辨別能力、認(rèn)知能力和抗御能力。

(二)加強(qiáng)五個“環(huán)境”建設(shè),為健康提供保障

環(huán)境對人的身體和心理健康發(fā)展具有重要的影響作用。因此,減輕老年病低齡化發(fā)展要重視環(huán)境建設(shè)。第一,打造綠色的生態(tài)環(huán)境。生態(tài)環(huán)境的好壞直接決定著人們的健康程度,因此經(jīng)濟(jì)發(fā)展要遵循綠色、低碳、可持續(xù)的理念;第二,營造良好的工作環(huán)境。社會競爭日趨激烈,人們的工作壓力加大,而良好的工作環(huán)境有利于緩解人的壓力,減少疾病的發(fā)生;第三,創(chuàng)造平衡的教育環(huán)境。教育應(yīng)該遵循德智體美勞的平衡發(fā)展,當(dāng)下教育過度強(qiáng)調(diào)知識學(xué)習(xí),讓學(xué)生無形之中形成學(xué)習(xí)高于一切的理念,忽視了身體鍛煉。因此創(chuàng)造平衡的教育環(huán)境是時代的要求。第四,建造積極的文化環(huán)境。內(nèi)容包括科學(xué)的飲食文化,生活習(xí)慣文化和娛樂消遣文化建設(shè),這樣,有助于正確價值觀念的形成;第五,塑造良好的制度環(huán)境。加強(qiáng)制度環(huán)境建設(shè),老年疾病低齡化問題的解決應(yīng)該從疾病治療向綜合預(yù)防為主,治療為輔的觀念轉(zhuǎn)變,并從制度上確立長期保障機(jī)制。因此堅(jiān)持五個“環(huán)境”建設(shè)相統(tǒng)一,有利于減少老年病患病率。

(三)加強(qiáng)社會動員,促進(jìn)中青年老年病預(yù)防意識的提高

從現(xiàn)實(shí)情況來看,國民健康生活的理念要亟待提高。因此,政府、學(xué)校、社會以及家庭要結(jié)合實(shí)際扮演好自己的角色,形成合力,加強(qiáng)動員。首先,政府要加強(qiáng)健康中國戰(zhàn)略政策的解讀與實(shí)施力度,將其滲透到社會的各個部門,其次,學(xué)校應(yīng)加強(qiáng)對學(xué)生健康知識尤其是醫(yī)學(xué),營養(yǎng)學(xué)以及生物學(xué)知識的普及,這樣可以要求更多地參與到自己的保健和治療之中。對家庭來說要注重對孩子健康習(xí)慣的培養(yǎng),定期體檢。另外,鼓勵作家進(jìn)行文學(xué)動員,媒體加強(qiáng)老年病低齡化報(bào)道力度,促進(jìn)“要我健康”到“我要健康”的意識轉(zhuǎn)變,減少因?yàn)椤盁o知”造成的老年病患病概率增加和范圍的擴(kuò)大。

參考文獻(xiàn):

[1] Charles T. Kuntzleman& Guy G. Reiffa.The Decline in American Children′s FitnessLevels[J].Research Quarterly for Exercise and Sports ,1992(2).

[2] 加強(qiáng)自我保健 預(yù)防慢性疾病低齡化—中國科協(xié)“科學(xué)家與媒體面對面”第九期[J].科技傳播,2011(21).

[3] 鄧希泉 鄒宇春.改革開放以來青年健康的主要問題研究[J].北京青年研究,2015(1).

[4] 晏國政 葉建平 曹健.“老年病”緣何盯上年輕人[N].中國改革報(bào)2005-11-26(001).

[5] 解彬.基于“老年疾病低齡化”現(xiàn)狀及體育與健康防范策略的三維路徑探索——以成都市龍泉一中為例[D]四川.四川師范大學(xué).2016.

[6] 童星 龐紹堂.社會保障經(jīng)典名著導(dǎo)讀[M].北京.北京大學(xué)出版社,2016.

[7] 廖淋森 謝琴.老年疾病康復(fù)—“健康中國”發(fā)展的路徑探析[J].遼寧醫(yī)學(xué)院學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版),2016(2).