當代中美高校思想政治教育的比較分析

岳佳妮

(哈爾濱工程大學馬克思主義學院,黑龍江 哈爾濱 150001)

一、研究現狀

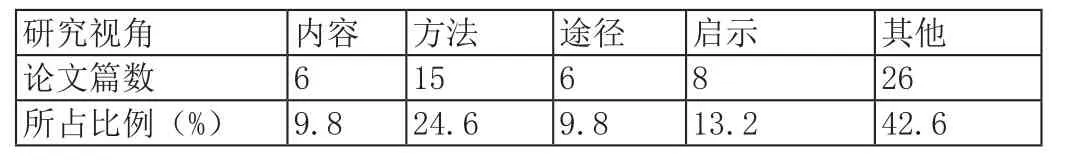

筆者對CNKI進行時檢索發現,以“篇名”為檢索項,檢索美國公民教育論文有3683篇,同樣,中國高校思想政治教育的有11000篇。但以“篇名”為檢索項,“中美高校思想政治教育”為檢索詞,在全部數據庫中進行檢索顯示,共有61條信息,但是都偏重于內容及方法的單方面論述,對于其他方面的探究較少。尤其十八大之后,中國高校思想政治教育的研究更加傾向于內容、方法和對我國的借鑒意義方面的論述。

表1-1:“中美高校思想政治教育”研究視角

(僅為CNKI數據庫中以篇名檢索所得數據,不含其他數據庫與檢索項。檢索時間:2019年7月18日)

對于中國高校思想政治教育的研究,有如下特點:一是從時間上看,起步晚但發展快;二是從研究主題上看,關于內容、方法、途徑、啟示單方面的研究較多,綜合性整體性論述的文章較少。

美國學者考根與英國學者德瑞科特把21世紀初所需要的公民資格劃分為四個相互關聯的維度,即個人維度、社會維度、空間維度、時間維度。目前,這一多維度的分析框架在國際公民教育范圍內也有較大的影響[1]。

二、理論基礎

(一)中國

我國思想政治教育的萌芽較早。在奴隸社會時期,發揮著思想政治教育作用的是原始宗教[2];封建社會,多借儒學來進行思想政治教育;近代以來,隨著西學東漸,教育思想屢次發生變革。俄國十月革命的成功把馬克思主義帶到了中國。馬克思主義符合我國國情,符合我國實際。從新民主主義革命開始,它就越來越成為重要的指導思想。馬克思主義是關于無產階級的科學的世界觀和方法論,由哲學、政治經濟學和科學社會主義三部分組成。馬克思主義符合我國國情,契合我國實踐,從新民主主義革命開始,它越發成為重要的指導思想。馬克思主義是無產階級的世界觀和方法論,馬克思主義由哲學、政治經濟學和科學社會主義三部分組成。

中國始終在走馬克思主義中國化的道路上,堅持理論聯系實際,不斷開拓馬克思主義理論發展的新境界。第一次歷史性飛躍形成毛澤東思想,第二次歷史性飛躍形成了鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想,成為我國高校思想政治教育的重要組成部分。

(二)美國

個人主義。美國是一個多民族移民國家,大多數移民都曾受到迫害,因此他們逐漸形成了個人主義價值觀,敢于沖破束縛,渴望自由、平等。在這一思想的影響下,個人的權力優先于任何有組織的社會生活,實現這些目標的方式和方法人們可以自由選擇,并在不違反法律的情況下付諸行動。個人主義逐漸成為美國社會進步的內在動力,也成就了美利堅的民族性格[3]。

杜威的道德教育理論。杜威(John Dewey)的重要思想有:教育即“生活”、學校即社會、“生長”和“經驗改造”,教育無目的論。作為實用主義哲學的代表人杜威的思想著眼于應付生活環境、推崇主觀經驗,目的在于培育“美國公民社會的公民”。

公民教育理念。《獨立宣言》和《憲法》在任何意義上都是自由主義的重要文獻,標志著美國自由主義原則的確立,起草者托馬斯·杰斐遜(Thomas Jefferson)接受了洛克(John Locke)和孟德斯鳩(Charles Louis Montesquieu)的部分理論,并將其納入自己的思想。此外,杰斐遜從維護民主、防止政府暴政和維護共和國的角度高度重視公民教育,培養良好公民[4]。

三、內容比較

(一)中國

中國高校思想政治教育主要有八大內容體系:馬克思列寧主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系;社會主義核心價值體系;黨的基本路線綱領和教育經驗;中國革命、建設、和改革開放的歷史教育;中華民族優良傳統和中國革命傳統教育;公民道德和民主法制教育;基本國情和形式政策教育;生態文明教育[5]。而這些內容主要依托中央所規定的大學本科必須要開設四門思想政治理論課程,即:馬克思主義基本原理;毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系;思想道德修養與法律基礎和中國近現代史綱要。上述這些課程都會由中央規定統一的教學大綱和教學內容,各高校的教育部門負責具體課程的安排,根據師生的比例配備專職思政課教師隊伍授課[6]。

(二)美國

公民知識、公民技能和公民品性是美國高校公民教育的內容最主要的三個方面。

公民知識主要有地理、歷史、法律、文化等內容。公民技能包含學習技能和參與技能。這種技能主要是通過公民知識的學習來獲得的[7]。學習技能有收集整理信息、使用儀器、撰寫報告、推理判斷技能等;參與技能主要有傾聽他人觀點、表達自己觀點,參與學校或課堂的討論等;尊重個人的價值和尊嚴、有禮貌、寬容和愛國精神等則包含在公民品性的教育中。學校通過這些內容來使學生樹立正確的態度和價值觀,公民意識、權利意識、責任意識;超越種族主義的偏見和意識形態的狹隘,感受文化、經濟帝國和經濟壓迫的全球流動性,意識到世界是一個相互聯系的整體,為成為全球化時代的合格公民做準備[8]。

四、方法差異

(一)中國

中國學術界將思想政治教育的方法分為理論教育方法,實踐教育方法和批評與自我批評方法。三種方法相互配合、有內在聯系,不能相互替代也不能相互脫離[9]。一般的具體方法還有疏導教育法、比較教育法、典型教育法、激勵教育法和感染教育法。特殊方法還有預防教育法、心理疏導法、思想轉換法和沖突調解法。

理論教育方法主要依托統一設置的思想政治理論課。課程有相應的學分和學時,考核方法通常分為平時表現、過程性考核和期末考核。需要按時上課、完成老師布置的課堂任務、通過閉卷考試方可結業。實踐教育方法是依托實踐活動來進行。如學習雷鋒;“三下鄉”體驗活動;根據校團委要求,以團支部為單位開展的團日活動和社會志愿活動等。

(二)美國

通常情況下,美國高校的教育會通過顯著課程、隱蔽課程和宗教教育三方面來進行。

顯著課程。美國高校會設置基礎的通識課程,學生可以選擇其中2-3門他們所感興趣的進行學習。這一點和我國的課程設置有相似之處。

隱蔽課程,也稱滲透教育。在美國,幾乎所有的高校都會專門為學生提供心理咨詢的場所或機構,通過對學生的心理問題等進行疏導和解決的同時,提高價值觀上的認同;其次美國的社會基礎設施很完善,博物館、藝術館、國家公園配備齊全,經常組織學生們游覽參觀,在無形中加強情感認同與文化傳播;最后,校園廣播、校園特別節目也是良好的教育媒介。

宗教教育。將宗教的教義和觀點作為公民教育的內容的,世界范圍內表現最為突出的就是美國[10]。大多數美國高校在對大學生進行公民教育的時候都會向學生灌輸基督教的世界觀和價值觀,以維護資產階級的利益。這一點在教會籌辦的大學里表現得尤為明顯。

五、美國公民教育的弊端及其優點對于中國高校思想教育的啟示

美國的聯邦體制使州與州之間相對獨立,因此在公民教育方面,各個州可以依據自身狀況開展。但這就導致公民教育活動缺乏一個全國性的統一的領導、標準和要求;此外,獨立自由的個人主義思想的蔓延引發利己主義的膨脹和階級對立,還有重道德輕意識形態導致了美國政治冷漠現象的增多等等,這些都是美國公民教育的弊端。

不過,美國的公民教育也有許多可取之處。比如:美國公民教育課程很好的將顯性教育與隱性教育結合起來。不僅有課程設置,而且可以經常在美國電影、文化、飲食等生活中潛移默化地受到 “美國精神”的影響,使有利于自身發展的觀念和道德標準內化于心、外化于形[11]。雖然中國高校也堅持了理論與實踐相結合的教育方法,但無論是在深度上還是在廣度上,都遠遠不夠,且說教的成分較多,學生偶爾有抵觸和厭煩情緒,總是被動的在接受。中國高校應該積極向美國高校學習,豐富活動形式、開展的方式、增強教育活動的趣味、調動同學們參與的積極性,使我們的教育活動取得更好的成果。