心胸外科手術(shù)護理中呼吸功能訓(xùn)練的應(yīng)用研究

吳翠娜

(中國人民解放軍陸軍第八十二集團軍醫(yī)院 河北 保定 071000)

心胸外科手術(shù)由于切口大,對機體有一定損傷,術(shù)后發(fā)生呼吸性疾病、感染與肺不張情況機率非常高,甚至部分患者還會出現(xiàn)呼吸衰竭情況,這不僅增加醫(yī)療費用,還會影響預(yù)后效果。在圍術(shù)期間開展呼吸功能訓(xùn)練有助于減少肺部不適情況,確保手術(shù)效果[1]。因此,本文針對心胸外科手術(shù)護理中開展呼吸功能訓(xùn)練方法,選擇2017年3月至2018年5月我院106例需實施心胸外科手術(shù)患者,具體報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選擇2017年3月至2018年5月我院106例需實施心胸外科手術(shù)患者,根按照數(shù)字隨機法將其分為兩組,各組53例。參照組男性33例,女性20例,年齡18-78歲,平均年齡(62.68±1.32)歲。研究組男性32例,女性21例,年齡19-79歲,平均年齡(62.71±1.35)歲;兩組患者在一般資料方面相比較,差距小,無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標(biāo)準(zhǔn)和排除標(biāo)準(zhǔn)

納入標(biāo)準(zhǔn):①患者需實施心胸外科手術(shù);②患者或者家屬同意此次研究;③符合手術(shù)指征;

排除標(biāo)準(zhǔn):①并發(fā)惡性腫瘤;②中途退出者;③凝血障礙;④精神障礙;⑤不接受護理服務(wù)。

1.3 方法

參照組對患者實施常規(guī)護理服務(wù),告知患者疾病注意事宜,遵醫(yī)囑按時按量服用藥物,護理人員加強對患者各項指標(biāo)的觀察,若任何異常情況及時通知醫(yī)護人員。

研究組實施優(yōu)質(zhì)護理服務(wù),護理人員對患者與家屬進行宣教,告知其疾病誘發(fā)因素、治療流程與預(yù)后效果等,了解機體當(dāng)前所需注意項目,開展有效的溝通與交流,釋放其心理壓力,構(gòu)建良好的護患關(guān)系。根據(jù)患者機體狀況開展合理、科學(xué)的呼吸功能訓(xùn)練:術(shù)前:護理人員糾正患者錯誤的生活習(xí)慣與飲食規(guī)律,多休息,指導(dǎo)其正確深呼吸,肢體放置位置情況,每日進行15min左右的深呼吸操鍛煉,有規(guī)律的呼吸,保持肺部通氣良好,促進呼吸循環(huán)情況。對胸部做切口時會導(dǎo)致胸式呼吸法應(yīng)用受限,而選擇腹式呼吸,上肢放到前胸與上腹,采用鼻道呼吸,在吸氣時腹部鼓起,呼氣時凹下,控制胸部活動,調(diào)節(jié)呼吸頻率,提高膈肌運動情況,這樣有助于氣體交換。術(shù)后,護理人員指導(dǎo)患者正確咳嗽咳痰,從而減少肺部感染情況發(fā)生。

1.4 觀察指標(biāo)

觀察治療后,兩組患者肺功能指標(biāo)情況,對比兩組患者住院時間、拔管事件以及機體不適反應(yīng)發(fā)生率情況。

1.5 統(tǒng)計學(xué)方法

采用SPSS 15.0統(tǒng)計軟件進行數(shù)據(jù)分析,計量資料以 (±s )表示,組間比較采用 t 檢驗計數(shù)資料以率表示,采用X2檢驗。P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2.結(jié)果

2.1 對比兩組患者護理后基本指標(biāo)情況

參照組住院時間(13.52±1.09)d,拔管時間(5.32±0.24)d,并發(fā)癥:肺不張2例,胸腔積液1例;

研究組住院時間(9.52±0.89)d,拔管時間(3.82±0.23)d,并發(fā)癥:肺不張0例,胸腔積液0例;兩組患者護理后在基本指標(biāo)方面相比較,研究組患者在住院時間、拔管事件與并發(fā)癥發(fā)生率方面優(yōu)于參照組,比較有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。

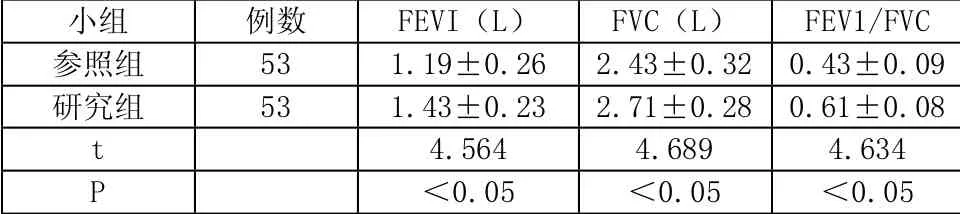

2.2 對比兩組肺功能指標(biāo)情況

兩組患者在肺功能指標(biāo)方面相比較,研究組患者的FEVI、FVC、FEV1/FVC改善的優(yōu)于參照組81.13%,比較有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。 具體見表1

表1 對比兩組肺功能指標(biāo)情況(±s )

表1 對比兩組肺功能指標(biāo)情況(±s )

小組 例數(shù) FEVI(L)FVC(L)FEV1/FVC 參照組 53 1.19±0.26 2.43±0.32 0.43±0.09 研究組 53 1.43±0.23 2.71±0.28 0.61±0.08 t 4.564 4.689 4.634 P <0.05 <0.05 <0.05

3.討論

呼吸功能訓(xùn)練就是通過合理、科學(xué)的呼吸方式,延長患者呼吸時間,從而調(diào)節(jié)肺部通氣量,達到氣體交換的目的[2]。有相關(guān)研究稱:術(shù)前,開展呼吸鍛煉利于機體術(shù)后呼吸運動頻率,開展系統(tǒng)規(guī)范的呼吸道管理,同手術(shù)傷情相結(jié)合開展胸式深呼吸或者腹式呼吸提高肺泡氣體交換,調(diào)節(jié)肺部組織血液循環(huán),從而改善由手術(shù)導(dǎo)致的血液淤積情況[3]。指導(dǎo)患者正確咳嗽、咳痰可將呼吸道分泌物及時清除,減少術(shù)后肺不張、感染情況。在圍手術(shù)期間實施呼吸法鍛煉可將胸腔積血積氣進行清除,從而可減少胸腔引流管留置時間,降低切口疼痛程度[4]。護理人員對患者進行合理的關(guān)系與心理疏通,可提高其配合度,維護良好的信任關(guān)系,保證護理效果[5]。

研究結(jié)果顯示心胸外科手術(shù)護理中實施呼吸功能訓(xùn)練即可縮短手術(shù)時間,還可減少相關(guān)不適反應(yīng)的發(fā)生,改善肺部指標(biāo)情況,這充分表明了呼吸功能訓(xùn)練優(yōu)勢性與臨床價值。

綜上所述針對心胸外科手術(shù)患者實施護理服務(wù)中增加呼吸功能訓(xùn)練可提高患者肺功能,還可減少肺部相關(guān)并發(fā)癥的發(fā)生,保證療效,值得推廣。