“看得見”還是“摸得著”?

——在線評論中感官線索引發的意象體驗效應

郭婷婷,李寶庫

(遼寧工程技術大學營銷管理學院,遼寧 葫蘆島 125105)

從食品、飲料等快消品購買到電腦、冰箱等耐用品消費,“互聯網+”正在向人們衣食住行的各個方面滲透。然而,真實感官體驗的缺失導致消費者只能借助“他人的感官體驗”形成與產品的“間接互動”,以此來補償感官體驗缺失引起的認知缺失。網絡口碑是已購消費者在網絡上分享的有關產品性能、自身偏好和體驗的線索,可以滿足消費者在不能直接體驗產品的情況下對產品的感官訴求,能夠對潛在消費者產品或服務態度以及商家銷量產生重要影響[1]。在線評論作為網絡口碑的一種,包含大量的感官體驗信息,能夠突破時間和空間的限制為潛在消費者的購物決策提供參考[2]。但是,海量的在線評論往往導致消費者無法找到有用信息,增加了決策負擔[3]。為解決在實際消費過程中消費者難以找到有用性信息的問題,諸多電商企業采用文本挖掘技術對產品或服務的在線評論進行分類、打分、關鍵詞提取,學者們也不斷嘗試找出對消費者決策參考最有用的在線評論。

現有研究主要從信息源[4]、文本特征[5]的角度探討在線評論對消費者信任、有用性感知及商家銷量的影響,對在線評論中感官體驗線索如何影響消費者心理與行為的探索較少。神經學方面的研究表明,外部感官刺激引發的心理意象能夠影響個體的心理認知[6]。例如,觸摸的柔軟度會影響消費者對產品質量的感知[7];品牌標識的長寬比會影響消費者對產品使用時間長短的評估[8]。但是這些研究一方面關注的是個體直接的感官體驗,難以直接解釋他人感官體驗如何作用于個體的心理和行為,另一方面聚焦于某一種或幾種感官體驗對消費者認知、判斷和行為的影響,缺乏不同感官體驗間的對比分析。消費者在網絡購物過程中難以直接利用個體的感覺器官與產品產生交互,往往需要通過可視化已購消費者描述的感官體驗線索形成對產品的印象。在此情境下,在線評論中包含的感覺和知覺加工信息是否會繼續發揮作用以及如何發揮作用?現有研究尚未很好地解決這一問題。鑒于此,本文基于解釋水平理論和心理距離理論,以人體最先出現且最后消失的觸覺[9]以及人類超過80%的信息獲取渠道視覺[10]為研究對象,探究在線評論中的觸覺和視覺線索引發消費者產生意象體驗效應的內在機制。

一、理論基礎與研究假設

(一)解釋水平理論與心理距離

解釋水平理論的核心思想是個體對外界事件的反應取決于對事件的心理表征[11]。心理表征具有層次性,不同層次的心理表征具有不同抽象程度,導致個體對外界信息的加工過程存在差異。對于核心的、圖示化程度高的、更為抽象化的特征,個體傾向于使用高水平解釋;對于具體的、圖示化程度低的、更為情境化的特征,個體傾向于使用低水平解釋[12]。解釋水平理論起源于時間解釋理論,即個體的解釋水平和時間距離存在匹配性。對于時間距離較遠的事件,個體更加關注事件核心的、去背景化的特征,即傾向于高水平解釋;對于時間距離較近的事件,個體更加關注事件具體的、一般化的特征,即傾向于低水平解釋[13]。進一步的研究發現,對于時間間隔長、地理位置遠、社會關系陌生以及概率低的事件,個體主觀上認為事件距離自己相對“遙遠”,啟用高水平解釋;否則,啟用低水平解釋[14]。即相同的解釋水平原理可以用于不同的距離維度。學者進一步將與解釋水平有關的距離維度抽象為一個概念——心理距離,并認為個體通過主觀上判斷與客體間的心理距離進行決策或判斷[14]。

(二)心理意象

心理意象是認知主體在接觸客觀刺激以后,基于已有主觀經驗在思維空間中形成的有關客體的形象,心理意象的形成依賴于記憶中感官形成的知覺信息,是感官功能的心理表征[15]。知覺信息記錄了刺激的屬性特征,在知覺形成的初始階段,真實刺激尚未被感知到,知覺信息幫助個體主觀上形成對客觀事件的想象表征[16]。心理意象經常被描述為“用心靈之眼去看”“用心靈之耳去聽”,對理解個體認知功能具有重要作用[17]。消費者心理方面的研究證實了觸覺意象[18]、視覺意象[19]等感官意象對個體心理和行為的影響。與實際體驗相似,意象感知體驗不能獨立存在,但個體可以專注于一種體驗[20]。Elder等認為雖然味覺、聽覺、觸覺、嗅覺、視覺這五種感官體驗均能直接被個體感受到,但是心理距離導致實際的意象感知體驗存在差異,相較于味覺和觸覺,個體對聽覺和視覺的心理感知距離較遠,嗅覺介于中間[21]。

(三)在線評論中感官體驗線索與購買意愿

消費者時常需要為未來的事件做出購買決策,例如購買一份保險,決策前消費者一般會想象購買決策做出后的結果是否會給自己帶來收益。已有研究表明,消費者對那些能夠預想到未來會產生交互的產品具有更高的購買意愿[22]。因此,相當一部分營銷者通過感官營銷的方式影響消費者知覺、判斷和行為[9]。即利用感官體驗線索刺激個體預先感知特定的情形或行為發生后的結果,激發其消費意愿。

觸覺能為消費者提供溫度、質地、重量、硬度等豐富的環境物理信息,是消費者進行購物的天然需要[9]。觸覺意象是指個體想象觸摸物體,以識別物體的觸覺屬性[18]。Peck和Childers的研究表明,“觸摸”增加了消費者對產品評價的信心[7],增強了消費者對產品的控制感和心理所有權[23]。網絡購物過程中觸覺體驗的缺失導致消費者需要通過想象的方式構建對產品的觸摸感知。在線評論可以為消費者提供一些觸覺線索,刺激儲存在消費者記憶中的知覺信息[24],激發消費者產生虛擬觸覺體驗,引導消費者產生預先體驗的心理意象,進而形成對產品或服務的態度。黃靜等基于網絡購物情境的研究表明,在線評論中的觸覺線索會影響消費者對在線評論的有用性感知,且這種感知會影響消費者購買意愿[25]。基于上述分析,提出以下假設:

H1:相較于不包含觸覺信息的在線評論,包含觸覺信息的在線評論能夠顯著提升消費者購買意愿。

視覺能為消費者提供產品特征、顏色等外部信息,是人類獲取外界信息的重要手段[10]。視覺意象是指個體借助靜態線索通過“心靈之眼”對場景進行意象性構建,以達到和直接視覺相似或相近的行為[26]。已有關于視覺營銷的研究表明,空間特征、顏色等視覺刺激均會影響消費者的認知和行為[27]。在網絡購物過程中,消費者雖然能夠從商家的產品介紹、廣告中了解部分產品信息,但是商家的營銷策略主要通過增強美感來吸引消費者,可能存在夸大營銷的成分。“眼見為實”,在缺乏真實視覺體驗的情況下,消費者會借助“他人的視覺體驗”激活原本存儲在記憶中的知覺信息,產生虛擬視覺體驗,繼而對產品做出決策判斷。基于上述分析,提出以下假設:

H2:相較于不包含視覺信息的在線評論,包含視覺信息的在線評論能夠顯著提升消費者購買意愿。

(四)產品類型與心理意象的交互作用

根據消費者獲取信息的成本和收益,Nelson[28]將商品分為搜索型產品和體驗型產品。搜索型產品的屬性在購買之前就能夠做出判斷,例如手機;體驗型產品的屬性則必須通過使用才能獲取,例如酒店服務[29]。學者認為,無論是搜索型產品還是體驗型產品的在線評論均會影響消費者決策,但是消費者購買產品的目的是獲得某種功能或體驗價值,其對兩類產品的信息需求存在差異[30]。汪旭暉等認為,購買搜索型產品時,消費者對解釋消費行為的在線評論感知有用性更強;購買體驗型產品時,消費者對解釋主觀反應的在線評論感知有用性更強[31]。

觸覺和視覺體驗影響著消費者決策。購買搜索型產品時,消費者強調產品能為自己提供的功能價值,功能價值主要由客觀屬性決定[30]。這些客觀屬性一方面從產品特征和具體屬性介紹中獲取;另一方面借助他人對產品整體效用的評價進行判斷。在線評論中的視覺線索能為消費者提供整體、抽象性信息,引發消費者用視覺想象的方式對產品整體效用進行心理模擬,進而形成購買意愿。與購買搜索型產品不同,在購買體驗型產品時,消費者強調產品能為自己帶來的體驗價值,體驗價值主要由主觀屬性決定[30]。消費者需要具體的細節性信息幫助其構建對產品的初始印象,且體驗型產品的屬性導致消費者只能借助他人的主觀體驗信息推斷產品能為自己帶來的體驗效果[32]。在線評論中的觸覺線索更加細膩,能夠幫助消費者完成對產品具體使用效果和過程的意象性構建,進而形成購買意愿。基于上述分析,提出以下假設:

H3:當產品為搜索型產品時,視覺意象對消費者購買意愿的影響更強。

H4:當產品為體驗型產品時,觸覺意象對消費者購買意愿的影響更強。

(五)時間距離和心理意象的一致性

根據解釋水平理論,一些能夠被直接體驗的事件相較于其他事件更“近”[33]。個體的五種感官都能被直接體驗,但是它們的感知物理距離不同且能夠反射到空間距離上。東西只能含在口里或者被手觸摸到才能產生味覺或觸覺體驗,因此觸覺和味覺屬于較“近”的感官體驗;東西即使距離自身較遠也能被聽見或看見,因此聽覺和視覺屬于較“遠”的感官體驗;嗅覺依賴于分子的擴散,在一定物理距離內能被個體感知到,因此嗅覺介于較“近”的觸覺和味覺與較“遠”的視覺和聽覺“中間”[21]。心理距離是個體基于客觀距離體驗而產生的主觀距離感知[34]。因此,觸覺與較近的心理距離存在一致性,視覺與較遠的心理距離存在一致性[21]。

個體感知到與認知客體間的心理距離通過影響個體的解釋水平作用于個體的預測、判斷和行為[14]。Fujita等關于時間距離與說服和態度改變的研究發現,時間距離遠(VS近)時,強調態度客體核心、抽象(VS偶然、具體)的特征更具說服力,更容易導致個體態度的改變[35]。當消費者打算在近期(明天)購買搜索型產品時,消費者關注產品抽象、整體的特征,但是時間距離又迫使消費者關注具體、表面、背景化的信息,時間距離和產品需求引發了消費者的認知沖突。這種認知沖突可能導致在較近的時間距離購買搜索型產品時,包含觸覺信息和視覺信息的在線評論對消費者購買意愿的影響不存在顯著差異。相應地,當消費者打算在未來(三個月后)購買體驗型產品時,消費者關注產品具體的細節性信息,但是較遠的時間距離刺激消費者關注抽象、簡單、去背景化的信息。這種認知沖突同樣可能導致在較遠的時間距離購買體驗型產品時,包含觸覺信息和視覺信息的在線評論對消費者購買意愿的影響不存在顯著差異。基于上述分析,提出以下假設:

H5:當時間距離近時,觸覺意象和視覺意象對消費者搜索型產品購買意愿的影響不存在顯著差異。

H6:當時間距離遠時,觸覺意象和視覺意象對消費者體驗型產品購買意愿的影響不存在顯著差異。

二、實驗一:在線評論中感官體驗線索與購買意愿

(一)實驗設計

實驗一選擇酒店服務為實驗對象,原因在于酒店服務被很多實驗選擇為理想的實驗品[29];酒店服務可以使消費者直接產生觸覺和視覺兩種感官體驗。為保證實驗效果,酒店名稱虛構為“ELEG”酒店,酒店介紹和評論信息均由貓途網上的真實信息改編而來。實驗一采用單因素組間設計,邀請某綜合性大學的120名大學生參與實驗。被試被隨機分配到觸覺信息組、視覺信息組和控制組,除了在線評論信息以外其他信息完全相同。為了避免除觸覺和視覺線索以外其他信息的干擾,每組實驗提供的三條在線評論除了觸覺和視覺體驗關鍵詞以外其他關鍵詞盡量保持相同。實驗材料包含感謝語、實驗情景、問卷三部分。為了檢驗自變量的操縱情況,在充分理解觸覺和視覺相關概念的基礎上,要求被試回答“您認為評論者多大程度上描述的是與酒店相關的觸覺信息/視覺信息”兩個測試題項。購買意愿題項由Dodds等[36]的量表改編而來,從“考慮購買”“希望購買”“計劃購買”以及“可能購買”四個方面進行測量。所有題項均采用李克特7級量表測量。個人統計信息包括性別、年齡和專業三個題項。實驗結束后每名被試可獲得五元錢作為報酬。共有109名(男性51名)被試完成實驗,平均年齡23.41歲。

(二)實驗結果分析

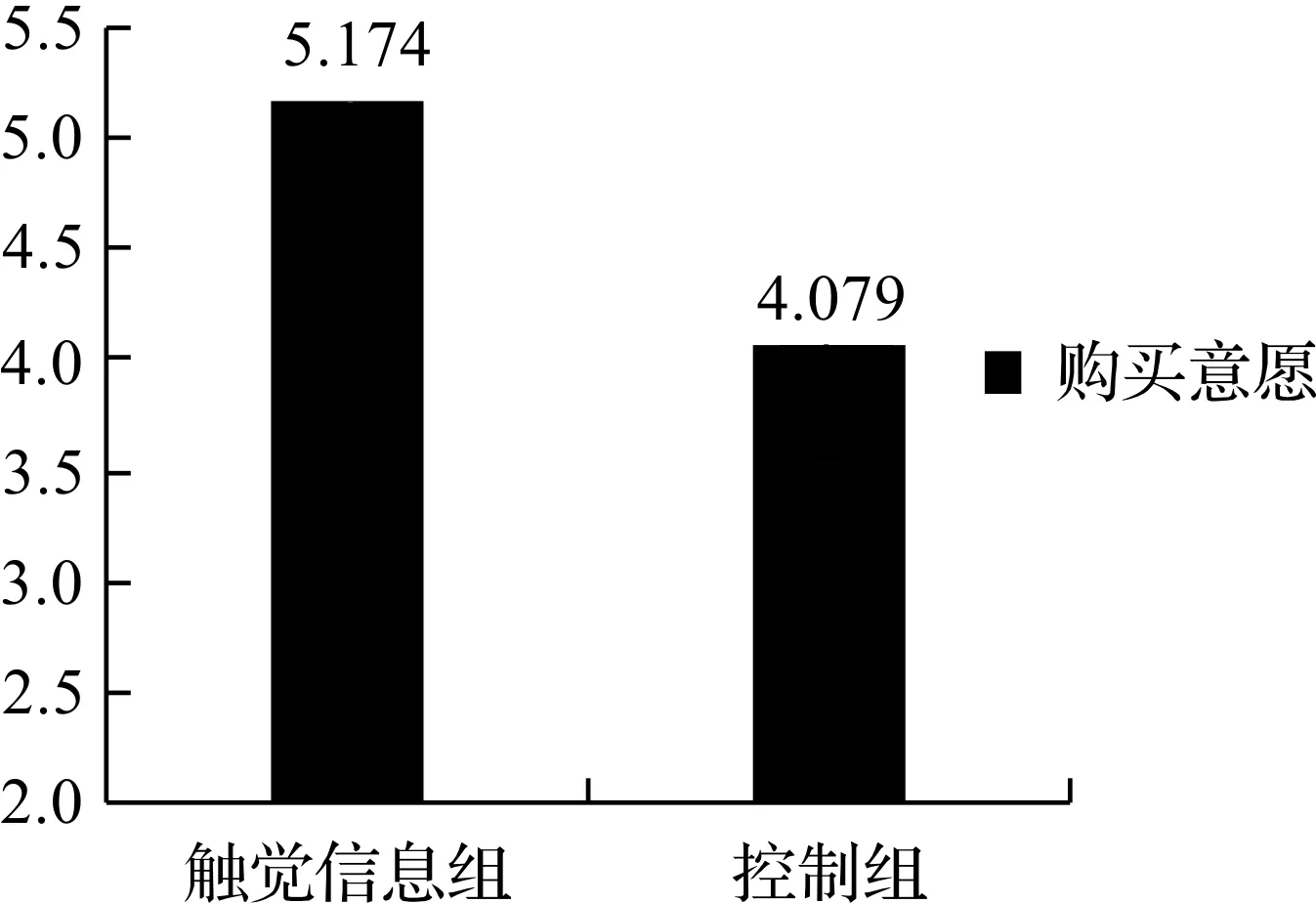

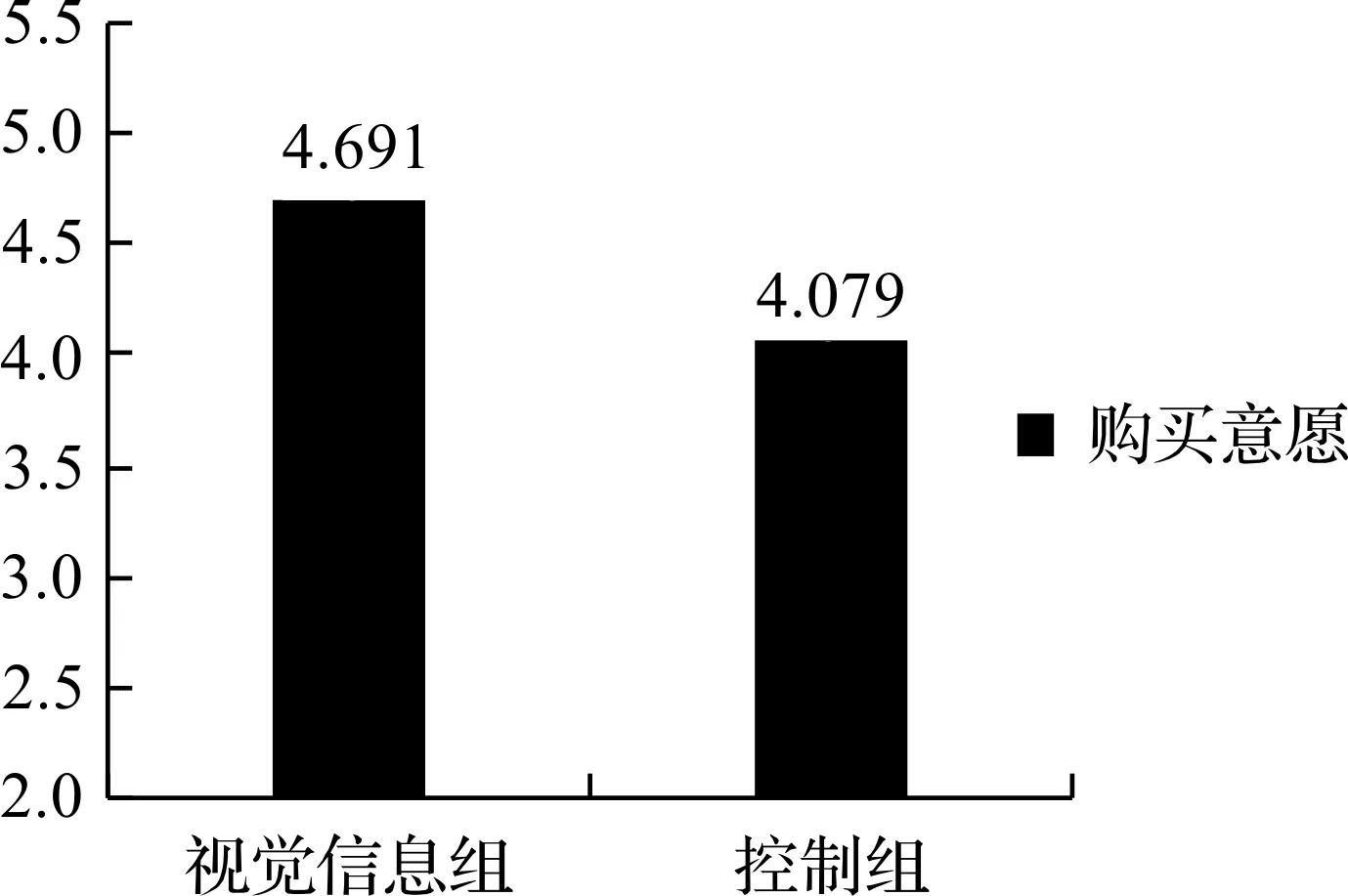

首先,進行操控檢驗。結果表明,與視覺信息組(M視覺信息組=2.132,p=0.000)和控制組(M控制組=1.857,p=0.000)相比,觸覺信息組(M觸覺信息組=5.639)被試感知評論描述酒店觸覺信息的程度更高;與觸覺信息組(M觸覺信息組=2.306,p=0.000)和控制組(M控制組=2.657,p=0.000)相比,視覺信息組(M視覺信息組=5.921)被試感知評論描述酒店視覺信息的程度更高。自變量感官體驗線索操控成功。其次,對購買意愿測量量表進行信度和效度檢驗。結果表明,購買意愿的Cronbach’s值為0.940,組合信度為0.944,說明量表的信度良好;購買意愿量表的KMO值為0.855,Bartlett球形檢驗顯示p<0.001,適合進行因子分析,因子分析提取出一個特征根大于1的公因子,累計方差解釋率為84.932%,四個題項的因子載荷均大于0.700,AVE值為0.808,說明量表的效度良好。最后,進行假設檢驗。單因素方差分析結果表明,感官體驗線索的主效應顯著,F(2,106)=16.960,p=0.000。T檢驗顯示,觸覺信息組的購買意愿(M觸覺信息組=5.174)顯著高于控制組的購買意愿(M控制組=4.079),t(69)=5.856,p=0.000,如圖1所示;視覺信息組的購買意愿(M視覺信息組=4.691)顯著高于控制組的購買意愿(M控制組=4.079),t(71)=3.361,p=0.001,如圖2所示。可見,在線評論中的觸覺和視覺線索均顯著提升了消費者購買意愿,假設H1和H2得到實驗支持。

圖1 觸覺意象對購買意愿的影響

圖2 視覺意象對購買意愿的影響

三、實驗二:心理意象與產品類型對購買意愿的交互影響

(一)實驗設計

實驗二選擇手機和手提包分別作為搜索型產品和體驗型產品的實驗對象,原因在于手機和手提包分別是典型的搜索型產品和體驗型產品,被很多實驗選擇為理想的實驗品[31];兩者都能使消費者產生直接的觸覺和視覺體驗。實驗二采用2心理意象(觸覺意象VS視覺意象)2產品類型(搜索型產品VS體驗型產品)的雙因素組間實驗設計。手機產品虛構為X品牌手機,手提包虛構為Y品牌手提包,同時每種產品提供與觸覺或視覺相關的評論,產品介紹和評論均由京東商城上的真實信息改編而來。實驗過程與實驗一相似。為了避免被試的時間距離感知導致實驗結果偏差,利用“您認為購買時間的緊張程度如何(1=非常低,7=非常高)”測試被試對購買時間距離的感知。參照Zhao等[37]的研究,利用“您認為評論者多大程度上描述的是與手機(手提包)相關的觸覺信息(1=非常低,7=非常高)”等四個題項測試自變量的操控情況。因變量購買意愿的測量題項與實驗一相同。實驗二邀請某綜合性大學的137名大學生參與實驗,被試被隨機分配到四種實驗情景中的一種,實驗結束后贈送每名被試一份禮品作為報酬。最終有124名(男性61名)被試完成了實驗,平均年齡22.23歲。

(二)實驗結果分析

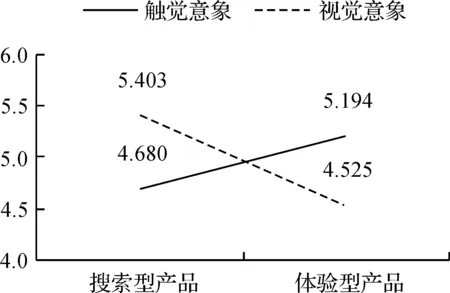

圖3 心理意象及產品類型對購買意愿的交互影響

首先,測試被試對購買時間距離的感知,結果表明,被試感知購買時間距離緊迫性適中(M=4.137),t(123)=1.328,p=0.187。且在購買搜索型產品(M搜索型產品=4.302)和體驗型產品(M體驗型產品=3.967)兩種情境下,被試的感知購買時間距離緊迫性沒有顯著差異,t(122)=-1.630,p=0.106。其次,進行操控檢驗。結果表明,相較于視覺意象組,觸覺意象組被試認為評論者更大程度上描述的是有關產品的觸覺信息(M觸覺意象=5.397,M視覺意象=3.853),t(122)=7.634,p=0.000,且被試能很好地想象評論者描述的觸覺體驗(M觸覺意象=5.714,M視覺意象=3.738),t(122)=9.472,p=0.000;相較于觸覺意象組,視覺意象組被試認為評論者更大程度上描述的是有關產品的視覺信息(M觸覺意象=3.762,M視覺意象=5.148),t(122)=-6.713,p=0.000,且被試能很好地想象評論者描述的視覺體驗(M觸覺意象=4.032,M視覺意象=5.312),t(122)=-6.017,p=0.000。自變量心理意象操控成功。最后,進行假設檢驗。多因素方差分析結果顯示,心理意象和產品類型的主效應均不顯著,但兩者的交互作用顯著,F(1,120)=36.858,p=0.000。簡單效應檢驗顯示,當產品為手機時,相較于觸覺意象(M觸覺意象=4.680),視覺意象(M視覺意象=5.403)導致更高的購買意愿,F(1,121)=19.83,p=0.000;當產品為手提包時,相較于視覺意象(M視覺意象=4.525),觸覺意象(M觸覺意象=5.194)導致更高的購買意愿,F(1,121)=16.38,p=0.000。結果表明,假設H3和H4得實驗支持。心理意象與產品類型的交互作用如圖3所示。

四、實驗三:心理意象影響作用的邊界條件

(一)前測

實驗三通過前測驗證時間距離和心理意象的一致性。共招募某綜合性大學的70名大學生參與實驗。被試被隨機分配到了兩個指定教室參與實驗,研究人員首先引導被試閱讀一段BG酒店(虛擬酒店名)的簡介;其次引導被試想象BG酒店有關觸覺或視覺的體驗;最后讓被試在桌面的日歷表(包含六個月)上劃出想在什么時候預定BG酒店。如果被試不喜歡BG酒店,那么可能會推遲酒店的預定時間。為了保證被試時間距離的不同感知不受個體對BG酒店接受態度的影響,標出日期后,利用李克特七級量表測試被試對BG酒店的態度。實驗結束后贈送每名被試一本臺歷表示感謝。最終有62名(男性27名)被試完成了實驗,平均年齡22.76歲。

單因素方差分析顯示,心理意象對接受態度的主效應不顯著(M視覺意象=4.762,M觸覺意象=5.136,F(1,60)<1);心理意象對時間距離的主效應顯著(M視覺意象=15.483天,M觸覺意象=11.667天,F(1,60)=5.817,p=0.019)。即視覺意象與較遠的時間距離存在一致性,觸覺意象與較近的時間距離存在一致性。

(二)主實驗

(三)實驗結果分析

首先,檢驗被試的時間距離感知。單因素方差分析結果表明,在時間距離遠的情境(M時間距離遠=2.815)下被試感知時間緊迫性顯著低于時間距離近的情境(M時間距離近=4.933),F(1,262)=289.264,p=0.000,說明時間距離操控成功。其次,觸覺意象組被試能很好地想象評論者描述的觸覺體驗(M觸覺意象=4.788,M視覺意象=3.636),t(262)=8.705,p=0.000;視覺意象組被試能很好地想象評論者描述的視覺體驗(M觸覺意象=3.447,M視覺意象=4.932),t(262)=-10.797,p=0.000。

多因素方差分析結果表明,心理意象、產品類型、時間距離對購買意愿的主效應均不顯著,但是心理意象與產品類型的交互效應顯著,F(1,256)=39.849,p=0.000,重復驗證了實驗二的研究結果;心理意象與時間距離的交互效應顯著,F(1,256)=24.328,p=0.000,重復驗證了實驗三前測的實驗結果;心理意象、產品類型、時間距離三者的交互效應不顯著(F<1)。

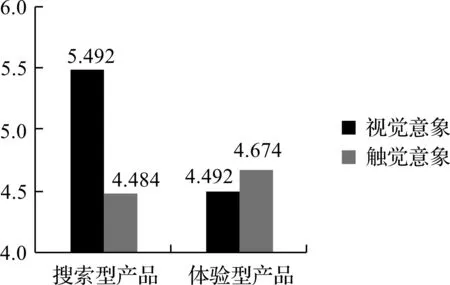

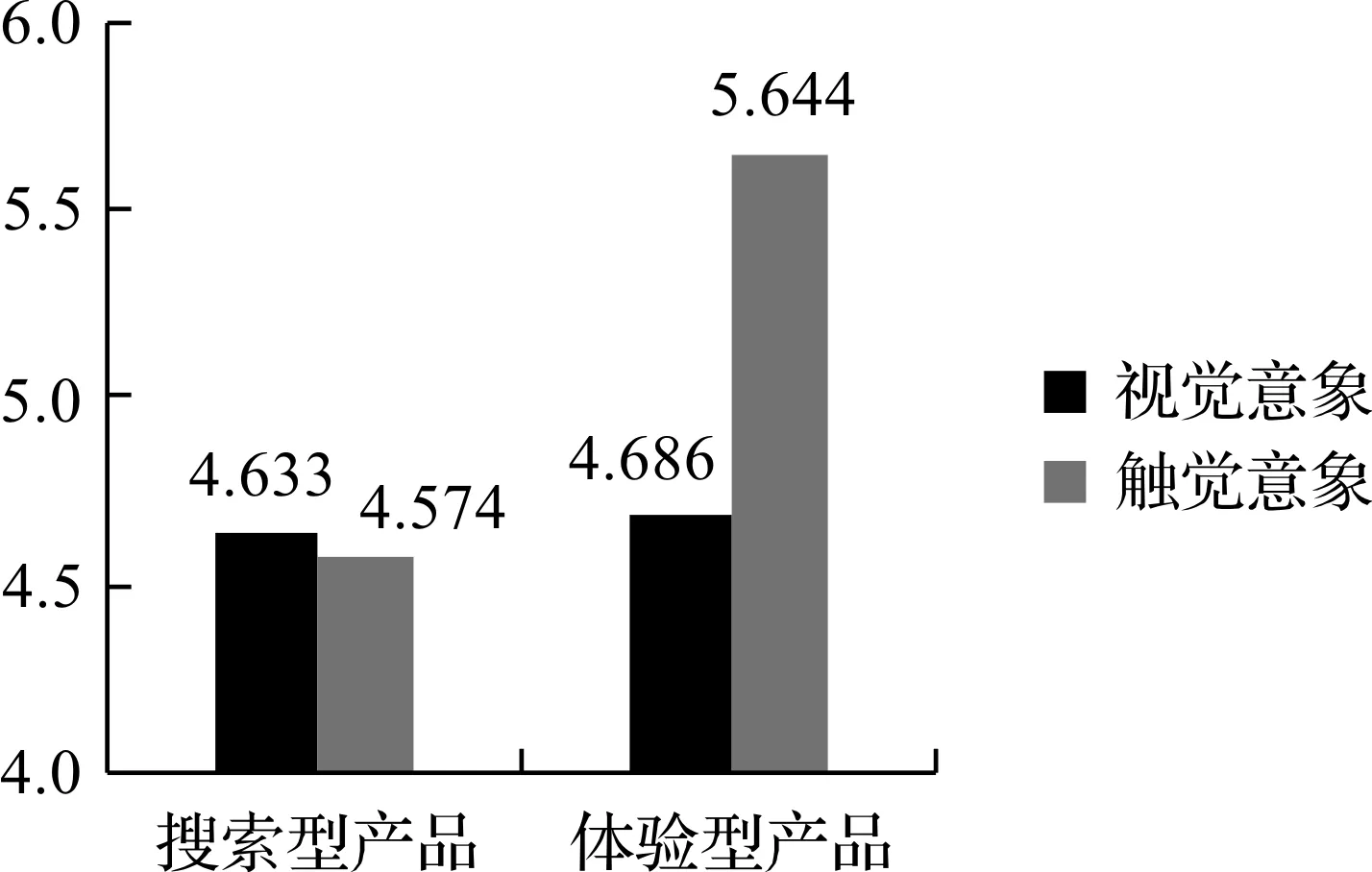

進一步分析如圖4和圖5所示:(1)時間距離遠且購買搜索型產品的情境下,視覺意象對購買意愿的影響(M視覺意象=5.492)顯著高于觸覺意象(M觸覺意象=4.484),F(1,127)=30.65,p=0.000;時間距離近且購買體驗型產品的情境下,觸覺意象對購買意愿的影響(M觸覺意象=5.644)顯著高于視覺意象(M視覺意象=4.686),F(1,131)=26.10,p=0.000。即在時間距離遠的情境下,消費者購買搜索型產品時視覺意象對購買意愿的影響更明顯;在時間距離近的情境下,消費者購買體驗型產品時觸覺意象對購買意愿的影響更明顯。這兩條結論與實驗二的結論一致。(2)時間距離近且購買搜索型產品的情境下,視覺意象(M視覺意象=4.633)和觸覺意象(M視覺意象=4.574)對購買意愿的影響沒有顯著差異(F<1);時間距離遠且購買體驗型產品的情境下,視覺意象(M視覺意象=4.492)和觸覺意象(M視覺意象=4.674)對購買意愿的影響沒有顯著差異(F<1)。這兩條結論支持了假設H5和H6,但是與實驗二的研究結果存在矛盾。原因在于,消費者對不同類型產品的認知方式存在差異,同時時間距離也會改變消費者的認知。即時間距離與產品類型的交互作用導致了上述不一致的研究結論。具體來講,時間距離近時消費者傾向于關注具體、細節性信息與搜索型產品本身需要消費者關注抽象、整體的屬性信息產生了矛盾;時間距離遠時消費者傾向于關注抽象、整體性信息與體驗型產品本身需要消費者關注具體、細節性信息產生了矛盾。

分析時間距離與心理意象的交互效應發現,在時間距離遠時視覺意象(M視覺意象=5.000)對購買意愿的影響顯著高于觸覺意象(M觸覺意象=4.581),F(1,261)=9.00,p=0.003;在時間距離近時觸覺意象(M觸覺意象=5.101)對購買意愿的影響顯著高于視覺意象(M視覺意象=4.660),F(1,261)=10.23,p=0.002,如圖6所示。進一步證實了時間距離能夠影響消費者認知的觀點。

圖4 時間距離遠時消費者的購買意愿

圖5 時間距離近時消費者的購買意愿

圖6 時間距離及心理意象對購買意愿的影響

五、結論與討論

(一)研究結論

本文采用實驗研究的方法,探討在線評論中觸覺和視覺體驗線索如何影響消費者購買意愿的問題。主要得到以下結論:

1.在線評論中的觸覺和視覺體驗線索顯著提升了消費者購買意愿,且消費者對不同類型產品的信息訴求存在差異。具體來講:就搜索型產品而言,消費者追求的是產品使用效果,需要通過整體、抽象的功能屬性信息來增強決策信心,對信息的解釋水平偏高;視覺線索更加抽象、整體,與高解釋水平存在一致性,導致視覺意象對消費者搜索型產品購買意愿的影響更強。就體驗型產品而言,消費者追求的是個人體驗,需要通過具體、可行的信息來增強決策信心,對信息的解釋水平偏低;觸覺線索更加形象、具體,與低解釋水平存在一致性,導致觸覺意象對消費者體驗型產品購買意愿的影響更強。

2.時間距離通過轉移消費者認知影響心理意象對購買意愿的作用效果。實驗三的結果表明,視覺意象與較遠的時間距離存在一致性,觸覺意象與較近的時間距離存在一致性。這種一致性導致在時間距離近且購買搜索型產品的情境下,視覺意象對購買意愿的影響不一定更強;反之,在時間距離遠且購買體驗型產品的情境下,觸覺意象對購買意愿的影響不一定更強。說明在線評論引發的意象體驗效應會受到購買時間情境的約束。

(二)理論貢獻

1.以往關于在線評論對消費者心理與行為的影響主要集中在在線評論的信源、數量、文本特征等方面,較少對在線評論中普遍存在的真實感官體驗信息進行細分研究。本文選取在線評論中的觸覺和視覺體驗線索為研究對象,探究了感官體驗線索引發的心理意象影響消費者購買意愿的心理機制,為口碑營銷的研究提供了新方向。

2.以往大部分關于感官體驗的研究集中在個體某一種或幾種感官體驗直接影響自身的認知、態度等,將不同感官體驗進行對比分析的研究較為鮮見。一方面,本文推論并證實了第三方感官體驗確實會引發消費者對產品產生預先體驗的心理意象,為第三方感官體驗影響消費者態度的作用機制提供了新證據,拓展了感官營銷和廣告傳播的研究范疇;另一方面,本文證實了觸覺和視覺引發的心理意象對個體態度的影響受到情境約束,這不僅是對心理意象效應的重要應用,而且是對其適用邊界的重要拓展。

(三)實踐啟示

本文的研究旨在揭示在線評論中第三方感官體驗線索影響消費者心理的內在機制,研究成果對電商企業在線評論的管理具有重要啟示:

1.產品類型以及在線評論中的感官體驗線索是電商企業管理在線評論過程中值得關注的因素。本文的研究結論提示電商企業的營銷決策者:一方面,基于潛在消費者的信息訴求向其推薦已購消費者的在線評論,引導潛在消費者閱讀與購買產品相匹配的在線評論,促進潛在消費者對產品產生預先體驗的心理意象。具體來講,對于搜索型產品,引導消費者瀏覽包含圖片以及結果性信息的在線評論;對于體驗型產品,推薦消費者閱讀包含過程以及細節性信息的在線評論。另一方面,鼓勵已購消費者撰寫與產品類型相匹配的在線評論。具體而言,對于搜索型產品,鼓勵消費者上傳清晰的產品圖片,強調產品的使用效果和整體性能;對于體驗型產品,鼓勵消費者撰寫關于產品觸覺體驗的細節性信息,強調產品的使用過程和具體屬性。

2.營銷人員要重視產品銷售時間和使用時間之間的時間距離,針對不同的時間節點精準設計營銷情境。時間選擇因難以控制和單方面存在的特點容易被營銷人員忽視,但時間選擇是消費者購買行為發生的重要組成部分,如果營銷人員能采取措施認識和了解潛在消費者的購買時間特點,就可以根據時間距離和產品類型營造能讓消費者產生強烈意象體驗效應的情境,強化消費者與產品之間的心理聯結,增強購買意愿。

(四)研究局限與未來研究方向

本文的研究具有一定的價值,但是仍然存在一些不足:(1)人體包含觸覺、視覺、嗅覺、味覺和聽覺五種感官體驗,本文只研究了觸覺和視覺,未來可以考慮對其他感官體驗進行擴展性的研究。(2)本文僅考察了產品類型對心理意象和購買意愿間關系的調節效應,未來可進一步引入產品的某些具體特征對這一效應做深入探究。(3)雖然時間距離更具普遍性,但是心理距離還包括其他維度,未來可進一步驗證心理距離的其他維度是否與時間距離的作用效果相同。