促簡約教材與學生理解之融

錢麗珍

【摘要】“小學數學‘三線相融式課堂教學”是一種開放的教學模式,旨在能聚焦孩子的思維脈絡,在教材線、學生線和教師線三線相融的前提下設計順應學生思維并有效幫助學生思維走向深刻的活動、策略等。所以作為教師,應當做好教材的深度解讀,在精準把握編者意圖的同時,能通過多形式或多渠道幫助學生深入理解知識點。文章立足教師的角度,在研究過程中出現的教材呈現和學生需求兩條線的幾個不相融著手,進行了促融嘗試。

【關鍵詞】擅于舉例;擅于聯系;擅于分析

數學教材提供范例,教學學生數學學科知識,引導學生從學習的過程中積累活動經驗,為將來生活積累必備的各項能力,同時滲透數學思想,發展孩子的核心素養。教材作為教學內容的載體,是編者精心設計凝煉出的精華。但教材并不是萬能的,提供的例子,呈現的內容不可能面面俱到,也會有不合適的、不實用的、不具體的或者不全面的,導致孩子理解的“斷層”。所以在分析教材這條線上,教師非常有必要深挖隱藏在背后的暗線,扯出那條與孩子學習的思維線同頻共振的線頭,還孩子們一個合理的解釋,促進他們的深層理解。筆者就教學實踐過程中,從教材呈現和學生需求兩條線的幾個不相融著手,進行了促融嘗試。

一、擅“舉”,顯“質”

鄭毓信教授提出的數學教師的三個基本功,其中之一就是善于舉例。我們在舉例時,不能僅僅停留在基于學生已有的知識經驗基礎上的具體例子,而是應該幫助學生由具體實例上升到抽象的數學概念。教師在教材所提供的例子基礎上,一定要研究孩子思維動向,由淺入深地增加能突出知識本質的例子,以豐富孩子的感知,增強他們的理解力。

【片段1】倍的認識

教材呈現:品種固定,形式單一。突顯不出“倍”這個概念的實質。(如圖)

學生需求:理解“倍”的實質。

不相融點:單一的例子和抽象的概念不相融。

促融嘗試教學:

師:怎么都是2倍呀?(如圖同屏出示前面四組數量。)

生討論。交流。

生:這四組下面一行都有2個像上面一行那樣的一份。

生:上面一行都表示一份,下面一行都是2個那樣的一份,所以都是2倍。

師:這幾組物體,上面一行物體的數量看作一份,下面另一種物體的數量都是2個那樣的一份,(指屏幕說:2個那樣的一份,2個那樣的一份,)所以第二行物體的數量都是第一行的2倍。如果有3個那樣的一份,就是幾倍?5個那樣的一份呢?

評價:仔細觀察,總會有高質量的發現!

【思考】

教材由于篇幅的原因,舉出的例子受到一定的限制,不可能面面俱到,單一的例子和抽象的概念是不相融的,我們教師作為課堂導演者所要做的,就是站在學生的角度,旁征博引,多舉一些能展現概念“表層結構”到“深層結構”的例子,從而達到深入理解概念本質的目的。案例中,上下兩行在數量上都是2倍關系,從具體物品到抽象彩條,從3個一份到4個一份到一條一份,甚至還可以細化為線段,突出的是2倍的本質:有2個那樣多!教師在處理知識點時,怎樣突出其本質特征,多舉例,善舉例是必不可少的。

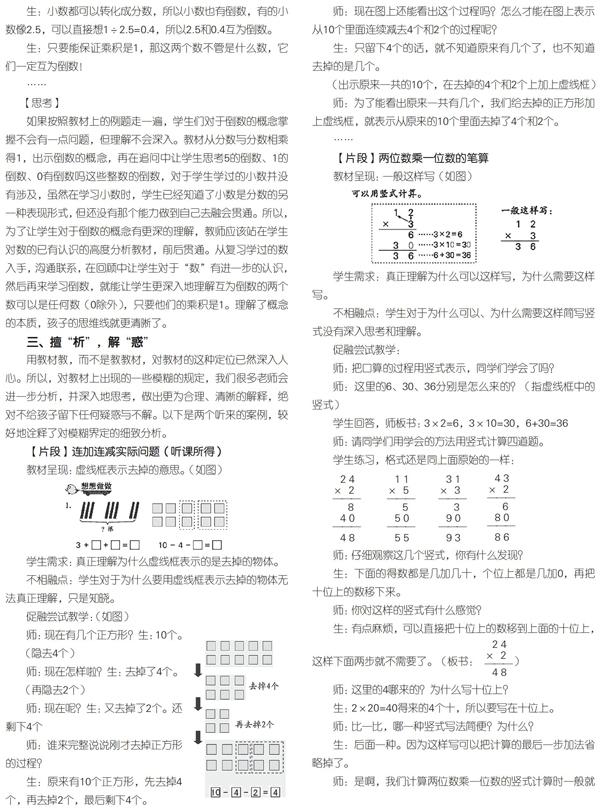

【片段2】求一個數是另一個數的幾倍用除法計算

教材呈現:圈畫之后原題追問,突顯不出計算的需要和原理呈現的無痕。(如圖)

學生需求:理解為什么可以用除法,為什么需要用除法。

不相融點:能一眼看出結果與用除法計算的原理不相融。

促融嘗試教學:

師:聽說在拍照,又有許多小蜜蜂來了,瞧!現在,蝴蝶的只數還是蜜蜂的2倍嗎?(不是)

師:現在是把誰看成一份?生:8只蝴蝶是一份,蜜蜂有2個這樣的一份。所以現在是蜜蜂的只數是蝴蝶的2倍。

師:又來了好多小蜜蜂呀,都排不下啦!現在要求蜜蜂的只數是蝴蝶的幾倍,還能圈一圈、連一連嗎?該怎樣辦呢?

生:圈一圈太麻煩了,不管蜜蜂來了多少只,我們只要知道蜜蜂的只數里面有幾個那樣的一份就行了。

出示只數:蝴蝶8只和蜜蜂72只。

師:可以怎樣想?

生:只要想72里面有幾個8就行啦!所以不用圈,只要用除法計算一下就行啦!

師:對呀,隨著兩種數量不斷增加,圈一圈的方法是有點麻煩了,但我們發現要知道誰是誰的幾倍,只要想幾里面有幾個幾,就能解決這個問題。(如圖)

【思考】

孩子們在先前對概念的解讀中,對“倍”是表示兩種事物在數量上的關系已經理解,并且也會圈一圈找出倍數關系。在數據沒有大到讓分一分看出幾倍顯得麻煩時,孩子們根本就不會想到用除法計算,只有當其中表示一種物體的數量足夠大,大到孩子覺得圈一圈已經解決不了了,“被逼無奈”之下才思考其他出路,這時,循序漸進的舉例會讓善于思考的孩子找到規律——只要想那個大數里面有幾個小數,而要解決此類問題,只要用除法計算。為什么可以用除法,在數量比較小的時候,孩子們就能理解,就是包含除。但只有經歷了數量這樣逐漸交替疊加的過程,孩子們才會真正理解為什么有必要用除法計算,也會更深入地理解“倍”的意義,凸顯求一個數是另一個數的幾倍的思考方法。極致方顯本質,所謂“水到渠成”應該就是這樣的!

二、擅“聯”,助“通”

數學家希爾伯特表明:數學的發展往往表現為在原先被認為是互不相干的一些概念或理論之間,發現了重要的聯系,這常常導致了新的統一性理論的建立。鄭毓信教授也曾指出:應當強化“聯系的觀點”,也就是幫助學生逐步學會用聯系的觀點去認識事物和現象。教師在分析教材設計課堂教學時,就應該“瞻前顧后”關注不同概念之間的區別和聯系,幫助學生建立整體性的知識框架。

【片段】倒數的認識

教材呈現:只局限于找分數的倒數。(如圖)

學生需求:深入理解倒數意義,并學會求整數、分數和小數的倒數。