二語聽說過程中的“理解”和“可理解”

張小蘭,王在高

(安徽交通職業技術學院 航海系,安徽 合肥 230051)

聽力理解訓練是提高學習者二語水平的重要手段之一。在二語教學實踐中,不同水平的二語使用者對不同的聽力語料可能存在兩種臨界的狀態,即“可理解”和“理解”。西方學者稱前者為“intelligibility”,后者為“comprehensibility”。本文從話語理解的認知過程探討二者的區別和聯系及其對二語聽力課程設計和教學資料制作的指導意義。

一、話語理解的認知過程

聽說是人類話語生成與理解最普遍的一種形式。現代語言學家從語用學、心理學、信息學,甚至從醫學等多領域研究聽力理解的認知過程,其中最顯著的成果之一是英國著名語言學家卡特福德的語言轉換理論。近年來,我國學者對他的理論的譯介與研究不斷涌現,他的話語理解模式解釋了話語理解的認知過程。

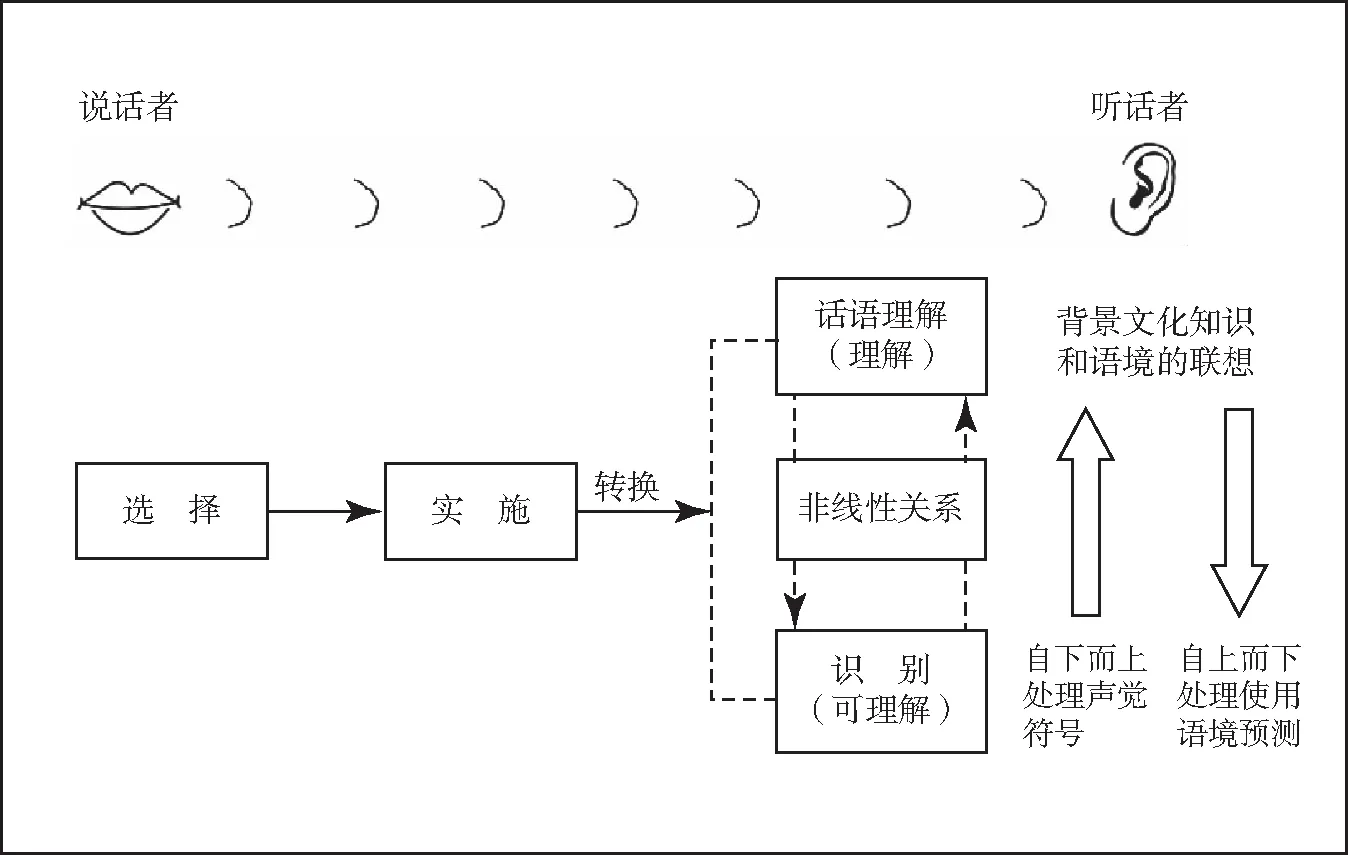

話語理解不僅與說話者傳遞的言語信息有關,而且與聽話者的認知心理密切相關。卡特福德認為,語言和語境兩個因素可能增加或減少話語理解的閾值,前者指語言符號的選擇、發音和結構形式等,后者包括肢體語言和聽話者的語言文化背景和經歷。在話語生成的過程中,說話者首先選擇適合語境的語言形式,包括詞匯、語言結構和聲覺符號的選擇,然后用說話者習慣的目標語語言準則和肢體語言實施話語。在話語實施過程中,詞匯發音不正確可能導致話語信息的遺失或曲解,從而影響聽話者對話語的理解。在話語理解的過程中,聽話者首先要正確識別聽到的語言形式,然后把識別的語言符號與話語背景相關聯,用目標語的話語準則理解話語。這個過程涉及匹配聽到的聲覺符號與他(她)腦中存儲的符號系統和語言背景知識的能力,如果匹配失敗,話語理解的正確性將受到影響。

二、話語的“可理解”與“理解”

卡特福德解釋了話語理解的認知過程,區分了說話者和聽語者兩端的認知活動,卻忽略了兩個常見的語言現象:有時聽話者能完全識別單個聲覺符號串,卻無法融會貫通,得其要義;有時聽話者并未完全識別個體聲覺符號,卻能領會理解說話者的意圖,也就是說從說話者的話語生成到聽話者的話語理解并非線性和不可逆的過程,這個過程中存在話語“可理解”與“理解”兩個既有區別又有聯系的臨界和可逆狀態。

從語言輸入與輸出的角度看,二者的主體不同。“可理解”指的是說話者的話語被理解的程度,而“理解”是指聽話者對自己理解話語難易程度的評估。也就是說,“可理解”的主體是說話者,即語言輸入者,可以是本族語,也可以是目標語的使用者,說話者控制話語的有效性和可理解性,說話者的語音、語調、語速、表達方式與內容甚至是肢體語言會對“可理解”的程度產生一定的影響。“理解”的主體是聽話者,即話語信息的接受者,在二語習得領域,一般是指目標語的學習者。聽話者控制話語理解的結果。聽話者對話語理解的程度,不僅與話語的“可理解”程度相關,同時與聽話者對目標語的熟練程度、對語境的把握能力以及認知的水平和能力密切聯系。

從話語理解的層次來看,二者的主體都是聽話者,但理解的程度不同。“可理解”是指聽話者識別個體詞匯和話語的能力,“理解”是指在給定的語境聽話者理解話語意義的能力。語言交際是個復雜的過程,有時“可理解”增強了“理解”的程度,即聽話者識別了個體詞匯之后,理解了話語意義,此時“可理解”與“理解”是正相關;有時聽話者精確識別說話者傳遞的每一詞匯,卻無法把握話語意義;有時聽話者遺漏了說話者傳遞的部分信息,但仍然能理解話語意義。“可理解”并非“理解”的先決條件,二者之間并非正相關。話語的可理解性高并不代表被理解的程度高,而被理解程度高的話語并非意味著可理解性高。從這個意義上說,卡特福德把識別語言形式和話語理解作為理解語言意義的兩個認知處理過程是值得商榷的,從“可理解”到“理解”并非是線性的。

三、卡特福德話語理解模式的整合

從以上的分析可以看出“可理解”和“理解”之間的區別和非線性關系。Wafa[1]引進“自上而下”和“自下而上”兩個概念補充卡特福德從識別詞匯到理解話語的認知過程。從信息加工的角度看,“自上而下”的信息加工方式從高層次的圖式和背景開始,預測、推測、篩選、吸收或同化輸入信息,并以抽象化的結果結束;“自下而上”的理解方式從最具體最低層的圖式的示例化開始,從具體到抽象,自下而上進行,以高層次或較抽象的圖式的示例化或形成而結束[2]。

本族語使用者和非本族語使用者,甚至不同水平和層次的非本族語使用者之間,話語理解的認知過程是不同的。本族語使用者更傾向于使用自上而下的認知方式。在日常交際中聽話者即使沒有識別說話者所有的詞匯信息,但能根據語言背景文化猜測話語意義;相反,非本族語使用者,尤其是初級水平的非本族語使用者,則傾向于使用自下而上的認知方式。由于缺乏背景文化知識和詞匯量,非本族語的聽話者注意力集中在個體詞匯上,再匹配腦中存儲的背景文化知識和詞匯,進行話語理解;而對水平較高的非本族語使用者來說,盡管其話語理解過程相對復雜,但仍以自下而上的策略為主,只是相對初級水平的非本族語使用者來說,其對目標語的詞匯、語法形式相對熟練,注意力集中在詞匯與背景文化和語境的匹配上,而非個別詞匯的識別上。當無法完全識別個體詞匯時,水平較高的非本族語使用者能夠轉向自下而上的策略,從背景知識和語境入手,推測語義特征,進而在詞匯和語法形式上找到證據。

Wafa對卡特福德話語理解模式的整合如圖1所示。

圖1 整合后的話語理解過程

整合后的話語理解模式顯示了聽話者對說話者所傳遞的信息并非總如整合前的模式所示,先識別詞匯后理解加工,還可以忽略識別個體,從語境和背景知識入手,借助肢體語言自上而下地理解話語。新模式解釋了“可理解”和“理解”之間由于話語理解認知方式不同所產生的區別,也展現了二者之間的非線性關系。

四、“可理解”與“理解”關系在二語聽說教學實踐中的應用

探討二語聽力理解的認知過程以及“可理解”與“理解”的關系,是為了更好地運用理論指導我國的二語聽力教學實踐。

首先,在課程設計方面,教師要對學生的二語水平展開總體評估,了解學生話語理解的認知特點,在此基礎上明確教學目標。當教學目標是識別個體詞匯時,教師應提高話語的“可理解”性;當教學目標是話語意義理解時,教師可以引導學生采取自下而上的策略,在“可理解”的基礎上聯系語境,借助肢體語言輔助話語意義理解。當然,“理解”是比“可理解”更高層次的認知過程。教師要遵循知識和技能的循序漸進規律,當學生的“可理解”提高到一定程度后,引導學生采取自上而下的策略理解話語意義,把聽力教學從詞匯、句子層次轉向語篇層次。

其次,在教學資料選編方面,要因學生而異。根據維果茨基的“最近發展區”理論,教學內容難度略高于學習者的認知水平,有利于激發學習者的認知興趣。當學生的二語水平較低時,教師應選編“可理解”程度高的聽力語料,先幫助學生構建二語詞匯和背景文化知識,繼而鼓勵和引導學生使用自上而下的話語理解策略;當學生的二語水平較高時,聽力語料的選編應側重自上而下認知思維的訓練,提高語料的情境性和觀賞性,帶給學生美學感受。

最后,話語“可理解”程度高并非意味著“理解”程度高。隨著全球經濟一體化程度的加深,帶著各自母語腔調的人用同一種語言進行工作和生活交流的現象越來越常見,也就是說,盡管說話者選用的詞匯或發音不太恰當或標準,但特定的語境能使聽話者推測出說話者的意圖,從而證實說話者傳遞的信息。這種互動能促進交際雙方調整語言溝通,促進語言習得。因此,在二語課堂教學中,教師應加強訓練學生采取自上而下的認知方式進行話語理解,鼓勵學生用二語進行互動,盡量避免頻率過高的語法和發音糾錯。

五、結語

教師對話語理解認知活動和過程的理解會對聽力教學實踐產生影響。本文以卡特福德話語理解模式為依托,分析了二語聽力理解中聽懂個別單詞,但無法理解話語以及沒聽出個別單詞卻能理解話語這兩種語言現象,提出并區別了話語“可理解”和“理解”兩個概念,在此基礎上,引進“自上而下”和“自下而上”兩種認知方式來整合卡特福德話語理解模式,進一步闡述了話語“可理解”和“理解”的非線性和正相關關系。話語“可理解”和“理解”的區別和聯系對二語聽說教學實踐具有一定的理論指導意義。