外國游客赴中國旅游安全感測度與提升策略研究

胡蝶 朱堯 林雅婷 翁婕 鄒永廣

摘要:本研究以入境游客為研究對象,從外國游客的安全期望和安全感知入手,通過對社會治安、旅游環境、地域文化、自我防衛、安全信息以及服務內容六個維度進行安全感測度,并采用多元統計分析的方法進行分析,得出主要結論:①外國游客總體對中國旅游地評價較高,旅游安全感知水平超過期待水平,其旅游安全質量感知呈現正面狀態,但語言的溝通交流是最大問題;②基于人口統計學特征上的分析比較發現,年齡與文化程度的差異對外國游客在對中國旅游地安全感知上的影響最大,且文化程度與實際安全感知表現出正相關關系;③不同的出行方式導致外國游客對中國旅游地的安全期望與感知存在顯著差異;④外國游客認為中國旅游地在旅游環境和地域文化方面亟需改進。

基于上述,本研究針對如何提升外國游客赴中國旅游的安全感,提出了如下建議:①建立并落實旅游安全管理體系,提升旅游地旅游服務及基礎設施建設的質量;②尊重文化差異,滿足不同群體的旅游需求,展現中華文化的深厚內涵;③積極利用現代科技的絕對優勢,提高各旅游地的環境質量,營造安全且舒適的旅游環境,最終達到提升外國游客安全感的效果。

關鍵詞:旅游安全;外國游客;安全感知;安全期望

近年來中國作為新興的發展中國家,文化、經濟及政治各方面都取得了較為亮眼的進步,中國這一旅游目的地在國際上的知名度逐步提升,吸引了大量外國游客來華旅游,旅游成為中國對于世界的一張嶄新名片。

根據2018年中國文化和旅游部統計數字得知,入境旅游人數14120萬人次,比上年同期增長1.2%,其中:外國人3054萬人次,增長4.7%;入境過夜旅游人數6290萬人次,比上年同期增長3.6%;國際旅游收入1271億美元,比上年同期增長3.0%,其中,外國人在華花費731億美元,增長5.1%,國內旅游市場持續高速增長,入境旅游市場穩步進入緩慢回升通道,可見中國這一旅游目的地對外國游客的吸引力在不斷提升。

但是在“世界經濟論壇(WEF)”定期發布的《旅游業競爭力報告》(2017)中指出中國的旅游觀光設施、環境持續穩定性以及旅游觀光業親和力這三項指標在144個國家和地區中排名相當靠后,情況十分不理想。此外,從網絡信息反饋來看,外國游客來華旅游期間也遇到很多不便。入境游客安全感高低可能代表旅游地安全狀況的軟實力,有利于旅游目的地營造一個安全的旅游環境,從而塑造中國在國際上良好的旅游目的地形象,所以針對入境游客安全感測度研究是十分有必要且有意義的。

一、理論研究背景

自改革開放以來,我國的入境旅游發展態勢良好,國內針對入境游客旅游感知的相關研究成果相當豐碩,對入境游客的感知研究逐漸從研究單純的游客個人行為轉向研究游客與旅游目的地之間相互作用,此類研究的程度深度也在不斷深化。

從20世紀開始,部分國外學者就從激情犯罪等社會不穩定、不安全等因素對旅游影響入手進行旅游安全研究,針對旅游安全問題的研究形成一股熱潮。而此時我國學者仍處于對旅游安全的探索研究階段,研究論著不成體系。二十世紀至今,我國針對旅游安全的研究逐步深入,針對旅游安全的定義、主體、事故發生機制、風險系統結構以及分布特征等研究取得較為豐碩的研究成果,并以此研究為證提出了針對旅游安全問題的預防機制及對策。針對游客安全感知的研究也在這一時期蓬勃發展,隨著時代發展出現了如自助游等新型旅游模式,也在一定程度上豐富了研究主體。

總的說來,國內學者們對旅游安全的研究系統較為不平衡且不夠深入,目前的絕大部分研究只針對行業管理的角度開展,而國外對旅游安全的研究就較為全面且細致。近年來,國內部分學者針對入境游客的旅游安全研究也在逐步進行,研究水平也不斷地提升,但仍存在實證研究不足這一缺陷,這部分的研究空白亟待一定的研究實證進行填補。

二、研究方法與數據處理

(一)安全期望與感知測量題項設置

本項目初步進行網絡文本分析,搜集外國游客赴中國旅游之前的安全期望情況,將其納入安全感的測評單位中。本部分采用的主要研究方法包括:

(1)文獻分析法

本項目收集國內外針對游客旅游安全、旅游風險感知、以及旅游安全感等與該研究相關的專業名詞的論文及書籍資料,深入探究與之相關的研究的主要方向,并不斷拓展項目研究的深度。

(2)案例研究法

本項目擬采取搜集近些年來國內外與旅游安全有關的典型案例數據的方法進行研究對比,深入剖析可能影響外國游客對旅游目的地安全感的主要因素,探究約束游客各方面安全的因素。

(3)數據挖掘法

本項目研究擬根據外國游客利用網絡進行線上投訴、舉報的經典案例數據,研究選取與旅游安全感相關的影響因素。

(二)問卷設計

本研究的問卷題項是基于鄒永廣(2012)提出的關于旅游目的地游客安全感測評理論模型結合文獻分析、案例研究所得出的,以此針對外國游客安全感的可能影響因素設計了調查問卷。問卷包括兩個部分內容:

(1)針對外國游客安全感測度所包含的安全期望與感知,共設計六個安全測量維度,包括:旅游環境、地域文化、服務內容、自我防衛、安全信息以及社會治安;六個安全測量維度共包含39個描述題項,39個描述題項又分別采集外國游客旅行前的期望與旅行后的感知。本研究測量題項是從事件否定方面進行測量,運用李克特5 點量表尺度(Likert Scale)來測量(1=非常不符合,5=非常符合)。

(2)游客的背景資料采集。問卷選用類別尺度,設置了包括性別、年齡、國籍、文化程度、職業、出游方式、旅行時間等8個問題。

(三)數據處理方法

本研究中的數據分析采用統計學工具SPSS20.0,通過描述性分析,得出樣本的一般特征。采用獨立樣本 T 檢驗與單因子變異系數分析法(One-Way ANOVA ),對外國游客的人口統計學特征、安全期望與感知維度的比較進行分析。此外,采取 Tamhanes T2 這一適用于方差不具備齊性的檢驗方法進行檢查,在通過了方差齊性檢驗和 ANOVA檢驗的情況下,通過 LSD(最小顯著性差異法)分別就不同文化程度、不同職業、不同出游方式的差異進行分析。外國游客赴中國旅游安全期望與感知測量維度的IPA 分析:文章用SPSS20.0 軟件對游客安全感39個題項做散點圖分析,建立安全期望-感知I-P 分析圖。

三、研究發現與討論

(一)數據收集與調查樣本基本情況

本研究采用應答者直接填寫的方式,以外國來華游客為調研對象,于2017年8月27日至11月20日分別在廣西桂林陽朔縣、云南昆明、四川成都、上海、福建廈門以及福建泉州開展問卷發放。此次調研發放問卷數量為 363份,回收問卷數量共有361份,回收率達到99%;有效問卷數量為305份,有效率達到84%。具體有效問卷情況如表1所示。在305份的樣本當中,男性游客數量最多,一共有160人(占52.5%);年齡以18~24歲為最多;職業以學生最多,為119人(占39%);文化水平上,以畢業生或者研究生、大專或者本科數量最多,分別為171人(占56.1%)、114人(占37.4%);游客來源方面,調研對象一共來自29個國家,其中以德國、英國、新加坡、加拿大、美國最多,分別為32人(占10.5%)、31人(占10.2%)、29人(占9.5%)、28人(占9.2%)、26人(占8.5%);出游方式上,以獨自出游和親朋好友出游最多,分別為115人(占37.7%)、108人(占35.4%);旅游時間上以4天及以上的最多,為91人(占29.8%)。

(二)問卷的描述性統計分析

本研究測量題項是從事件否定方面進行測量,如果游客選擇完全同意,得5分,表示游客對此非常贊同,游客對中國的安全期望和安全認知較低,因此在本研究中,每題題項得分值越高,說明游客安全期望和游客安全感知越低。其中A17、A33、A39為反向題,因此在對數據進行統計分析之前,為保證數據檢驗的一致性,利用SPSS20.0對此三題進行反向題操作。

從各測量構面評分的描述性統計分析中可以看出,外國游客對中國社會治安安全期望比較高,期望值均小于3,而對其他維度的安全期望值相對較低。其中旅游環境安全期望各個題項值均大于3,說明外國游客來中國游覽之前,對中國旅游環境的期望較低。而從游客安全感知與游客安全期望對比研究來看,感知水平與期望水平有較大差距,安全感知數值普遍低于安全期望數值,說明外國游客的實際安全感知比期望值要好。

此外,少許題項感知值大于期望值,其中與當地經營者溝通(A33)、擔心個人隱私安全(A37)感知值遠大于期望值,差異分比為1.06和1.03,表明外國游客來到中國與當地交流存在較大障礙,并認為中國人不太注意個人隱私。

綜上所述,外國游客除了在交流與隱私方面存在擔憂和困擾外,在中國旅游的感知情況普遍比期望情況好。

(三)外國游客安全期望與感知的總體比較

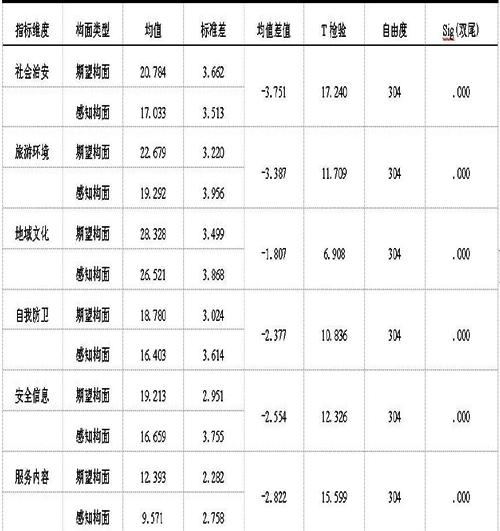

(1)安全期望與感知維度比較分析

本研究使用了配對T檢驗的方法,在置信度達到95%的情況下,對外國游客赴中國旅游的安全期望與感知測量維度進行了比較分析,檢驗結果如表2所示。各維度的期望與感知均值差異在-1.807 到-3.751 之間,其中社會治安差值最大,差值為-3.751,其次旅游環境差值為-3.387。差異最小的是地域文化,為-1.807。由 T 檢驗結果發現,測量維度的期望與感知值呈現顯著差異性,Sig 值都小于 0.05,表明外國游客對這些測量維度的實際感知情況較良好,對中國旅游安全的感知為正面狀態。

(2)安全期望與感知單項指標比較分析

本研究運用配對樣本 T 檢驗法,在置信度達到 95%的情況下,呈現檢驗結果,分析安全期望與實際感知的特點及差異。從測量的單項指標來看,在39個測量指標中,35個期望指標高于實際感知值。其中差值最大的是A33(與當地居民溝通),差值為1.06;其次是A61(服務人員的態度),差值為0.92;差異最小的是A56(我感覺選擇的旅游地比較安全),差值為0.03。有4個指標期望數值低于感知數值:A33(與當地居民和經營者溝通好)、A34(違反文化習俗禁忌)、A37(中國與其他國家相比個人隱私安全更讓我擔憂)、A39(會很快適應當地社會環境)。T 檢驗分析得出,A17(旅游地社會秩序會得到控制)、A46(到處都是監控設施,我擔心個人隱私安全)、A55(旅游地安全信息發布不及時)、A56(我感覺選擇的旅游地比較安全)的Sig值均大于0.05,說明無顯著差異,其他指標均有顯著差異。

綜上所述,外國游客到中國進行旅游,總體認為在旅游過程中比預期安全,實際的旅游安全感知高于游客的期望。而僅有少數題項,如較快適應旅游環境、與當地居民溝通以及擔憂個人隱私不如預期。

(四)游客人口統計學特征與安全期望和感知的差異性分析

本研究采用獨立樣本T檢驗法、方差齊性檢驗和One-Way ANOVA 檢驗的方法對游客人口統計學特征與安全期望和感知維度進行差異性分析。研究結果發現,除了性別只對安全信息期望和感知有顯著性差異,對其他維度并未產生明顯的差異之外,年齡與文化程度、職業、出游方式的差異對外國游客在中國旅游安全期望和安全認知水平上均存在顯著差異。

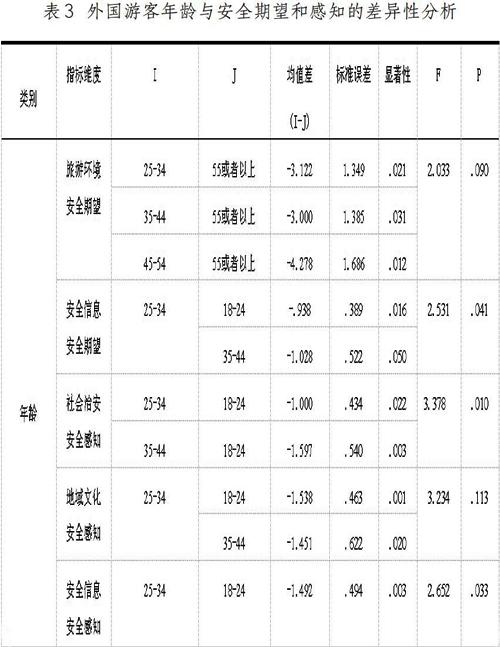

(1)基于外國游客的年齡差異

本研究在通過了方差齊性檢驗和 ANOVA檢驗的情況下,運用 LSD(最小顯著性差異法)分析,如表3所示,得出:

在安全期望中:55 歲以上的外國游客與其他年齡階段的游客相比,對旅游環境安全期望更低,而年齡在25歲左右的游客大部分都是獨自旅行,他們談到在出發來之前對中國做了很多調查,認為中國很安全才獨自旅行。這可以反映出年齡差異使外國游客看待問題的視角與旅游方式不同,對中國的旅游安全感受也不同。

在實際的安全感知中:25~34歲的游客對中國整體的旅游安全認知較高。在社會治安感知方面,18~24歲游客對中國社會治安實際感知值顯著低于25~34、35~44歲的游客,說明18~24歲的游客認為中國社會治安較差,可能是由于18~24歲階段的游客出游次數較少,在出游過程中更容易產生較多矛盾沖突。在地域文化認知方面,25~34歲的外國游客與18~24歲、35~44歲的游客相比,能較好的融入當地文化。此外,18~24歲的外國游客對安全信息的關注程度上也明顯低于25~34歲游客。

(2)基于外國游客文化程度的差異

本研究在通過了方差齊性檢驗和 ANOVA檢驗的情況下,運用 LSD(最小顯著性差異法)分析,得出:在安全期望中,畢業生或者研究生的整體安全期望比其他人群要高。

在旅游安全感知中:畢業生或者研究生的實際安全感知比其他人群要高。文化程度與實際安全感知表現出正相關關系,即文化程度越高,認為中國社會越安全。如在社會治安安全感知方面,與初中以下、高中或中專、大專和本科文化程度的游客相比,畢業生或研究生大部分認為中國社會治安更好;與高中或中專文化程度的外國游客相比,大專和本科文化程度的游客認為中國的治安環境更好。至于旅游環境方面,擁有畢業生或研究生文化程度的游客與其他文化程度的游客相比,也認為中國的旅游環境更好。

(3)基于游客出游方式差異

本研究在通過了方差齊性檢驗和 ANOVA檢驗的情況下,運用 LSD(最小顯著性差異法)分析,得出:在安全期望中,獨自出游的外國游客對于社會治安、旅游環境安全期望和安全信息關注程度均高于團隊游客。在自我防衛方面,旅行社組團的外國游客與單位組織的外國游客相比,認為可以保護好自己。

在旅游安全感知中:關于社會治安安全感知和服務內容方面,獨自出游的游客與家庭出游和單位組織的游客相比,認為中國治安環境更加好、服務會更好。其原因是獨自出游的游客旅游經驗更加豐富、旅游次數較多、自我防衛意識較強,對中國各旅游地都有前期的調查與了解,能更加妥當處理旅游應急事件,且可以花更多時間和精力尋找當地特色。而旅行社由于無法保證參團游客個人素質,導致旅行中旅行團內部易產生矛盾,旅行社服務人員易出現服務不到位等問題。對于地域文化,與親朋好友出游的旅行者和獨自出游的旅行者相比較,家庭出游的游客都能更好的領略和適應當地文化,這是因為攜帶長幼共同出游,旅游速度受限,容易與當地居民和文化發生互動。

(五)外國游客安全 IPA 分析

(1)安全期望與感知測量維度的 IPA 分析

本研究將外國游客對各個測量項目的期望值和實際感知值進行比較,運用 I-P 分析圖 (即important-performance,重要性-感知實績)進行分析(如圖1所示),確定目前各個測量維度中可以繼續發揚的部分,以及急需進一步提高和改進的部分。采用 SPSS20.0 軟件對外國游客安全感6個測量維度做散點圖,外國游客對觀測維度期望打分的總平均分為20.36,對維度實際感知值打分的總平均分為 17.59。因此,以期望為橫坐標,實際感知為縱坐標建立坐標圖,依次將 6 個維度指標確定在坐標內,橫縱軸交點為(20.36,17.59)。

由圖1所示, 我們可以看出第三象限中有三個測量維度,自我防衛(Y4),安全信息(Y5)和服務內容(Y6)的安全期望值較低,實際的安全感知值也較低,差異較小,說明外國游客對這幾方面比較滿意,是一種比較理想的狀態。

第四象限中有一個測量維度為社會治安(Y1),安全期望數值較大而實際安全感知數值較低,說明實際感知情況與期望情況好,可能是因為外國游客之前對中國國內治安狀況不了解,認為社會治安較差,這是國家旅游局應該向國外主要旅游客源地推廣的方面。

第一象限安全期望數值高,實際安全數值也較高,主要是旅游環境和地域文化方面,表示外國游客對中國旅游環境和地域文化的期望值較低,實際感知值也較低。這說明我國在旅游基礎設施和人文氛圍建設方面需要加強,還不能滿足國際游客的需要,這也是急需發展或優先發展的項目。

(2)安全期望與感知測量題項的 IPA分析

為進一步研究外國游客赴中國旅游的安全期望與安全感知差異,本研究用SPSS20.0 軟件對游客安全感39個題項做散點圖分析,分析結果如圖2所示,安全期望單項指標平均得分為3.07,安全感知平均得分為2.65。因此文章以(3.07,2.65)為原點,建立安全期望-感知I-P 分析圖。

如圖2所示,第四象限共有11個指標,主要表現在A61(我擔心旅游地服務人員對我態度不好)、A42(我擔心無法應對當地的違法犯罪行為)、A32(遇到困難時,我擔心當地居民不會積極幫助)、A62(我擔心旅游地的食品衛生安全)等方面。第四象限安全期望數值較高、安全感知數值較低,表明外國游客在這些方面的安全期望不高,但在旅游過程中服務人員態度、當地居民幫助和食品衛生等方面實際感知比預期的要好,是中國需要保持和應該向外國游客重點推廣的方面。

第一象限共有11個單項題項,主要方面為A22(旅游地交通秩序混亂以及交通事故)、A27(旅游地景區擁擠不堪且不舒適)、A34(違反當地的文化安全習俗與禁忌)、A45(判斷旅游地安全狀況并提高警惕)、A46(到處都是監控設施,我擔心個人隱私安全)等。位于第一象限的游客安全期望數值高、安全感知的數值也高,說明外國游客對中國這些方面期望較低,感知也不好,是需要長期關注和整治的問題。

第二象限共有4個指標,分別是A23(我會提高警惕,當和陌生人交往時)、A33(我認為我會與當地居民和經營者溝通好)、A37(中國與其他國家相比個人隱私安全更讓我擔憂)、A55(我擔心旅游的安全信息發布不及時)。第二象限的安全期望數值較低、安全感知數值較高,說明外國游客來中國旅游之前,對個人隱私、與人溝通交往以及擔心受騙等方面安全期望值較高,但實際的安全感知不高,是目前中國旅游地要亟待解決的問題。

其余題項均落在第三象限,安全期望值較低、安全感知值較低,說明外國游客在中國旅游前,比較注重社會治安方面,旅游時對社會治安也比較滿意,表明外國游客認為中國目前是處于一個比較安全的環境,需要繼續保持或發揚。

四、結論及建議

(一)研究結論

(1)外國游客總體對中國旅游地評價較高,旅游安全感知水平超過期待水平,其旅游安全質量感知呈現正面狀態,但語言的溝通交流是最大問題。

大部分外國游客,對中國的第一印象是通過社交網絡或是來華游客的感受、評價及對中國的國際形象得知,對中國的旅游安全存在片面化的看法。部分國家人民對中國存在著固化看法,認為中國是一個整體水平偏低的發展中國家,對中國的旅游安全期望值相對較低。在與外國游客的簡短的訪談中,大部分入境游客反饋了一個同樣困擾的問題:語言翻譯與交流,外國游客反復強調許多旅游地缺少相關語言的翻譯,單純的中文指示牌對入境的外國游客的旅游體驗造成負面的影響。

(2)基于人口統計學特征上的分析比較發現,年齡與文化程度的差異對外國游客在對中國旅游地安全感知上的影響最大,且文化程度與實際安全感知表現出正相關關系。

在調研過程中發現,來華的外國游客年齡多在18~24歲之間,他們年輕、熱情、果敢,對陌生環境的適應力較強,個性更突出,針對中西方產生的文化沖突及碰撞,都能很好的去融合解決。35~44歲的游客來華旅游前對中國的印象停留在早期發展階段,中國旅游業的發展讓他們對比之前有了更好的旅游體驗,對中國旅游地的安全感知評價更高。

從文化程度上來看,畢業生或研究生在旅游社會治安、旅游環境、地域文化、自我防衛、安全信息、服務內容這幾個方面均比高中或專科生的安全期望高。學歷的提高,游客知識儲量更大,獲得信息的來源更廣,能夠更加理性和客觀地看待問題,對中國目前發展現狀也比較了解,對中國旅游安全也有較高期望。

(3)不同的出行方式導致外國游客對中國旅游地的安全期望與感知存在顯著差異

從整體來看,獨自出游的外國游客對于社會治安、旅游環境和自身自我防衛技能、安全信息關注程度高于團隊游客。且在社會治安安全感知及服務內容方面,獨自出游的外國游客相較于家庭出游或跟團出游的游客都有較高的評價。對于地域文化,與親朋好友出游的旅行者和獨自出游的旅行者對比,家庭出游的游客都能更好的領略和適應當地文化。

(4)外國游客更加關注中國旅游地的旅游環境和地域文化

由外國游客赴中國旅游安全期望與感知測度的 IPA 分析量維度,可以得出在旅游環境和地域文化方面,外國游客的期待值高于感知,一方面是中西方不同的文化差異與生活習慣導致的,另一方面也反映了中國文化對世界的影響。在訪談過程中,外國游客也反映了隱私保護工作不到位,隨處可見的攝像頭讓他們感到不自在。同時,部分入境游客也發現有些旅游地存在環境污染的問題,并沒有達到綠色發展。

通過本次的研究,得出以下結論:外國游客普遍認為中國處于一個較安全的環境,而中國也營造了較安全的氛圍。中國旅游地發展已達到較高水平,獲得外國游客的一致好評,在基礎設施、安全防衛、旅游環境、服務內容方面給游客留下深刻印象,給外國游客提供了一個舒適、安全的環境。但對于外國游客的隱私保護、語言文化的交流、交通安全等方面需要提高與改善。

(二)研究建議

(1)建立并落實旅游安全管理體系,提升旅游地旅游服務及基礎設施建設的質量

相關旅游主體應建立統一的旅游安全管理系統,營造安全的旅游氛圍,給外國游客提供一個安全、有秩序的旅游體驗。各旅游經營主體應致力于建設溝通無障礙的旅游目的地,政府及企業應改善旅游地標示牌所存在的問題,提供多國語言翻譯與講解,解決外國游客語言交流問題。與此同時,相關部門應該實施積極的旅游相關宣傳政策,促進中國旅游業的國際化發展,并借此機遇,向世界宣傳推廣來華旅游,以期吸引外資及游客的入境。

(2)尊重文化差異,滿足不同群體的旅游需求,展現中華文化的深厚內涵

旅游目的地要營造開放包容的旅游環境,努力消除外國游客來華旅游的文化隔閡,避免過多的文化以及習俗上的沖突。有針對性的設計旅游產品,給不同類別的入境游客更多選擇,最大程度地滿足不同類別入境游客的旅游需求。同時要加大對外的旅游宣傳,消除部分潛在來華游客對中國這一旅游目的地的誤解,逐步建立一個安全有秩序的對外旅游形象。

(3)積極利用現代科技的絕對優勢,提高各旅游地的環境質量,營造安全并且舒適的旅游環境

將現代科學技術作為旅游安全管理工作的重點以及突破點,提升旅游安全管理所需的相應技術手段和技術方案,提升對突發旅游安全事件的應對能力,盡量解決攝像監控對外國游客造成的不便。注重旅游目的地的經濟與生態效益,在發展的同時,維護好旅游地的生態環境,利用科技優勢解決環境污染問題,減少游客心理落差。實施積極的鼓勵政策與嚴厲的懲罰制度,堅決維護旅游地的生態環境,使其循環、有序發展。

參考文獻:

[1]中華人民共和國文化和旅游部.中華人民共和國文化和旅游部2018年文化和旅游發展統計公報.http://zwgk.mct.gov.cn/auto255/201905/t20190530_844003.html keywords=,2019-05-30/2019-06-30.

[2]烏爾里希·貝克.風險社會政治學[J].馬克思主義與現實,2005(03):42-46.

[3]李洪波,鄭向敏.目的地旅游安全事故范疇簡析[J].北京第二外國語學院學報,2004(1):86-90.

[4]鄒永廣.旅游目的地游客安全感測評研究[D].泉州:華僑大學,2012.

[5]張安民.主題公園國內游客感知和游后行為研究[D].鄭州:河南大學,2008.