完善我國帶薪年休假制度的立法建議

摘? ? ? 要:帶薪年休假是休假的重要種類,與職工生活息息相關。雖然我國已建立了集法律、行政法規、規章為一體的帶薪年休假制度,但職工休假并不容易,且爭議頻發。本文簡要介紹了域外帶薪年休假制度,比較了學界對帶薪年休假作出的不同定義,并歸納出核心內涵。通過比較分析與實證研究發現,我國帶薪年休假制度存在著制度設計不盡合理、立法不明確等問題,提出應實行強制休假、加重不履行休假義務的法律責任、降低帶薪年休假享受條件、延長休假期限且不以工齡分層、由勞動者啟動休假、實行連休、明確爭議條款等立法建議,以期為法律修正助益。

關? 鍵? 詞:帶薪年休假;休息休假;工資報酬

中圖分類號:F249.2? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1007-8207(2019)08-0119-11

收稿日期:2019-06-25

作者簡介:余朝陽(1991—),重慶長壽人,重慶市長壽區勞動人事爭議仲裁院副院長,仲裁員,研究方向為勞動法學。

帶薪年休假的重要性不言而喻,其對于消除職工疲勞、增進個人發展、促進國家旅游業的繁榮均具有顯著意義。當前,世界各國普遍實行了帶薪年休假制度。我國現行帶薪年休假制度自2008年1月1日施行,作為一項休假權,帶薪年休假早已深入人心并受到社會廣泛歡迎,但在實踐過程中并未完全達到立法預期效果,反而被很多人稱為系“寫在紙上的權利”,本文也由此而進行反思。

一、我國帶薪年休假概述

帶薪年休假可簡稱為年休假,法律對其并無明確的界定,多見于學理解釋。有學者認為:“年休假是指職工每年享有保留職務和工資的一定期限連續休息的假期”;[1]也有學者認為:“年休假,是指法律規定的勞動者工作滿一定的工作年限后,每年享有的保留工作、帶薪連續休假”;[2]還有學者認為:“年休假是國家根據勞動者工作年限和勞動繁重緊張程度每年給予的一定期間的帶薪連續休假”。[3]縱觀上述有關年休假的定義并無本質區別,即年休假的享受條件是勞動者工作滿一定年限,享受方式是保留崗位和薪酬。

帶薪年休假雖是一種為公眾所熟悉的休假,但由于與相關休假名稱相似或內涵部分重合,導致人們常將之與帶薪休假、公休假日、帶薪公共假日等概念相混同。因此有必要予以區分:⑴帶薪休假與帶薪年休假。帶薪休假即帶薪享受休假,有廣義和狹義之分。廣義的帶薪休假是一切享受薪酬的休假,包含法定節假日、婚假、產假、護理假等,自然也包含帶薪年休假;狹義的帶薪休假是指除帶薪年休假外的國家法定休假日帶薪的休假。[4]通常情況下帶薪休假是指狹義上的。⑵公休假日與帶薪年休假。實踐中,公休假日與帶薪年休假被混用的情形較普遍,多見于機關、企事業單位的規章制度中。其實,公休假日是休息日的另一種稱謂。[5]根據《中國司法大辭典》的定義,公休假日是指“勞動者每完成一定時間的勞動工作之后,依法獲得的休息時間”。[6]關于二者的差異,立法中早已顯現。如1981年3月14日施行的《國務院關于職工探親待遇的規定》(國發[1981]36號)第2條就出現了“公休假日”字樣,而此時國家并未實行帶薪年休假制度,足見二者并非同一概念。⑶帶薪公共假日與帶薪年休假。“公共假日是國家立法機關統一規定的提供剛性保障的公眾節假日。”[7]公共假日包含法定節假日和休息日,而休息日是不計薪的,所以帶薪公共假日即法定節假日。

二、域外帶薪年休假制度介紹

(一)域外帶薪年休假制度的起源和發展

1936年,法國200萬工人為了爭取工資福利、休息休假舉行了席卷全國的大罷工運動。政府召集勞資雙方展開集體談判,簽署的《馬提翁協議》里面就包含設立帶薪年休假制度的條款。同年6月20日,法國正式通過帶薪年休假法律,首次賦予工薪雇員享有最長15個工作日的帶薪年休假。[8]是年,國際勞工大會通過了有工資的休假公約(第52號公約),規定連續服務滿1年以上的職工至少享受帶薪年休假6天,未滿16周歲的工人和學徒在同等條件下至少享受12天的帶薪年休假。[9]隨著社會經濟的發展,人們休假意識的提高,帶薪年休假制度獲得了越來越廣泛的認可,并在不斷發展。1970年6月24日,國際勞動組織通過了《1970年帶酬年休假公約(修訂)》(第132號公約)(以下簡稱《公約》)。《公約》適用于除海員外的一切受雇人員,享受年休假的前提是“必須有一段最低期限的服務時間”,此最低服務時間“不得超過6個月”,“休假的期限在任何情況下不得低于每個工作年的3周工作時間”。[10]海員因工作環境等原因可獲得較一般職工更為特殊的保護,如《2006年海事勞工公約》規定:“根據按海員特殊需要規定適當計算方法的任何集體協議或法律法規,帶薪年休假的權利應以每服務1個月最低2.5個日歷天為基礎計算。”帶薪年休假早已成為全球性休假,“20世紀60年代后,西歐北美絕大多數國家普遍實行了帶薪休假制;20世紀70-80年代后,日本、韓國、新加坡、泰國、印度、巴西和阿根廷等國以及我國香港、臺灣、澳門地區也先后實行了這一制度。”[11]

(二)域外主要國家和地區帶薪年休假制度比較

⒈帶薪年休假享受條件和天數。歐盟帶薪年休假的規定較《公約》對職工更為有利。歐盟規定:“每位勞動者根據成員國有關年假權與獲得的條件等國內立法和/或慣例,應享有至少4周時間的帶薪年假的權利。”[12]法國在1982年就規定:“凡在相關年度內,證明受同一雇主雇用的時間至少相當于實際工作1個月時間的勞動者,均有權享受休假;假期時間之長短按每工作1個月休假2.5工作日計算,但每年可要求休假的總時間不得超過30個工作日。”[13]此時,勞動者享受年休假的前提為工作1個月,后來關于工齡條件的標準逐漸降低,終在2012年取消。[14]德國于1963年施行帶薪年休假制度,德國相關法律規定每個雇員享受不低于15個工作日的帶薪年休假,年滿35周歲的或者勞動關系存續5年以上的雇員年休假可達18個工作日。當時,德國集體合同常有年休假天數隨著勞動者年齡增長而增加的規定,但人們逐漸意識到根據年齡來劃分年休假的天數是一種年齡歧視,現在除非有客觀理由說明其合理性,否則不再將年休假天數和勞動者年齡掛鉤。[15]德國勞動者在每一自然年度都享有帶薪休休養假的請求權,休假長度最少24個工作日。德國勞動者享受年休假的前提是勞動關系存續達到6個月,但勞動者因工作崗位調整尚未滿足該等待時間,或者在第一個半年中達到該等待時間后退出了勞動關系,則他對每一個滿月雇傭享有1/12的年休假請求權。[16]日本《勞動基準法》第39條規定:“勞動者要獲得年休假權,必須連續受雇達6個月以上,且出勤率需達到80%。”[17]只要符合年休假的享受條件,即獲得10天的年休假。受雇年限越長,獲得的年休假假期越長:1.5年以上,獲得11天年休假;2.5年以上,獲得12天的年休假;以后每增加一年,可多獲得2天年休假,直至6.5年以上,獲得20天年休假,年休假天數不再增加。美國的情況比較特別,美國沒有帶薪年休假最低天數的法律規定,但美國人休假意識強,且美國企業管理水平高,一般職工都會享受帶薪年休假。[18]

⒉帶薪年休假時間的安排。《公約》規定帶薪年休假中的一段休假至少應相當于不間斷工作的兩周時間,并在至多1年內休完,其他的休假時間至多在18個月內休完。[19]在法國,一般應在每年的5月1日至10月30日間休年休假,休假時間由集體合同規定,沒有的則由雇主參照習慣并聽取企業委員會與員工代表的意見后確定。年休假在12個工作日內的必須連休,每次休年休假最長不超過24個工作日。超過12個工作日的年休假經雇員同意,雇主可以分段安排,但其中一段休假時間至少為12個工作日。[20]在德國,年休假由雇主進行安排,通常以連續的方式給予,即便有特殊原因致使休假必須分段的,也應保證有一次必須達到12個工作日。休假應在當年度完成,只有存在法定的特殊情形,才可轉移到下一年度,且需在次年的3月31日前完成,逾期則休假請求權消滅。[21]日本勞動者享有最初確立休假期間的權利,但如與企業正常運營相沖突,雇主可以改變勞動者確立的期間。日本《勞動基準法》未對年休假分開使用進行限制,導致1至2天的按天休假的情況很普遍。勞動者當年度享有的年休假權如果在次年度未行使,則滅失。[22]

⒊未享受帶薪年休假的補償。《公約》第12條規定:“任何關于放棄公約第3條第3款規定的最低期限的帶酬年休假權或者關于用津貼或用其他任何方式補償而放棄這種休假權的協議,根據各國的情況應是完全無效的或禁止的。”[23]歐洲聯盟法院也曾提醒“勞動者所享有的帶薪年假是聯盟社會法的一項重要原則。勞動者必須享有真正的休息時間,以確保有效地保護其安全與健康。勞動者只有在勞動關系終止時才允許用年假補助津貼代替帶薪年假”。[24]法德等國均確立了只有當勞動關系終止致使年休假無法實現時才能用休假補償金來替代休假。法國還區分解雇的原因,如果“員工是因‘重大過錯這種行為被解雇,雇主不需支付雇員帶薪年休假補償金”。[25]

三、我國現行帶薪年休假制度及存在的問題

(一)我國現行的帶薪年休假制度

1991年6月15日,《中共中央、國務院關于職工休假問題的通知》(中發電[1991]2號)第2條規定各級黨政機關、人民團體和企事業單位的職工每年可以享受最多不得超過兩周的帶薪年休假。此時的帶薪年休假是單位給予職工的一項福利,還未成為勞動者的基本權利。法律文本中最早出現“帶薪年休假”字樣是在1995年1月1日施行的《中華人民共和國勞動法》(以下簡稱《勞動法》)第45條中,但其只是概括性地規定勞動者連續工作1年以上的,享受帶薪年休假,將具體辦法授權國務院制定。2007年12月14日,國務院頒布《職工帶薪年休假條例》(以下簡稱《條例》),于2008年1月1日起施行,正式構建起我國的帶薪年休假制度。隨后,原人事部、人力資源和社會保障部先后頒布了《機關事業單位工作人員帶薪年休假實施辦法》(中華人民共和國人事部令第9號)、《企業職工帶薪年休假實施辦法》(中華人民共和國人力資源和社會保障部令第1號)(以下簡稱《實施辦法》)細化了《條例》中的各項具體問題,帶薪年休假制度全面建立。為維護海員權益,促進航運事業發展,2015年8月29日,十二屆全國人大常委會第十六次會議表決通過決定,批準加入《2006年海事勞工公約》,并在2016年11月12日對我國正式生效。我國作為擁有全球海員總數三分之一的航運大國,一直對海員的勞動權利十分重視。早在2007年制定《中華人民共和國船員條例》時就努力與《2006年海事勞工公約》接軌,如第30條第2款規定:“船員除享有國家法定節假日的假期外,還享有在船舶上每工作2個月不少于5日的年休假。”此為我國帶薪年休假立法中的特別法。

⒈帶薪年休假的主體及享受條件。我國《條例》第2條規定:機關、團體、企業、事業單位、民辦非企業單位、有雇工的個體工商戶等單位的職工連續工作滿1年以上就可以享受帶薪年休假。帶薪年休假對職工的覆蓋面很廣,幾乎涵蓋了所有類型。對于非全日制職工是否享受帶薪年休假的問題,《條例》與《實施辦法》均未明文規定,《國務院法制辦對〈關于《職工帶薪年休假條例》有關問題的請示〉的復函》(國法秘政函[2009]5號)強調《條例》第3條規定的累計工作時間是指職工從事全日制工作的時間。由此可以認定,非全日制職工不受《條例》調整,除非當事人另有約定外,非全日制職工無權主張帶薪年休假。該復函亦明確《條例》第2條規定的職工連續工作1年以上,“沒有限定必須是同一單位,因此,既包括職工在同一單位連續工作1年以上的情形,也包括職工在不同單位連續工作1年以上的情形”。

⒉帶薪年休假的天數。帶薪年休假的天數與職工累計工作年限緊密相連,總的來說呈現正相關關系。休假天數分三個檔次,每檔相差5天。職工累計工作年限1年以上、10年以上、20年以上的,分別享受帶薪年休假5天、10天、15天。

⒊帶薪年休假與其他休息休假的關系。《條例》第3條第2款及《實施辦法》第6條規定,國家規定的假期、休息日及工傷職工停工留薪期間是不計入帶薪年休假期限的。此外,還存在一些特殊的休假,如《條例》第4條規定,職工如已休假則無權享受當年度的帶薪年休假,包括以下三種情形:⑴寒暑假,寒暑假休假天數多于帶薪年休假天數的;⑵事假,事假累計20天以上且單位按照規定不扣工資的;⑶病假,病假又分三個檔次——累計工作滿1年不滿10年的職工,請病假累計2個月以上的;累計工作滿10年不滿20年的職工,請病假累計3個月以上的;累計工作滿20年以上的職工,請病假累計4個月以上的。如果職工已享受當年的帶薪年休假,年度內又出現上述事假、病假規定情形之一的,就不能享受下一年度的帶薪年休假。

⒋帶薪年休假的安排。《條例》第5條規定,帶薪年休假由單位根據生產、工作情況,并考慮職工的意愿進行統籌安排。在1個年度內可集中安排,也可分段安排,特殊情況下可以跨1個年度安排。經職工本人同意,可以不安排休假。

⒌未享受帶薪年休假的補償與法律責任。《條例》第7條規定,單位因工作需要不能安排職工帶薪年休假的,經職工本人同意后,可以支付300%的未休年休假工資報酬代替休假,其中包含單位支付職工正常工作期間的工資收入。如單位已盡到安排休假義務,職工因本人原因且書面提出不休假的,只付正常工作期間的工資收入。單位不履行法定義務,會被行政部門責令改正;逾期不改正的,則按未休年休假工資報酬的數額向職工加付賠償金;最終還有面臨行政處分或被強制執行的風險。

(二)我國帶薪年休假制度存在的問題

1.帶薪年休假制度不盡合理。一是帶薪年休假享受條件較嚴苛。我國的勞動者要連續工作滿1年以上才享受帶薪年休假,這就意味著勞動者至少在首次工作的1年等待期內是無權享受該假期的,遑論中途中斷的就業者。這與國際社會普遍規定最低服務期間不應超過6個月有權享受帶薪年休假存在較大差距。二是帶薪年休假假期較短且分層,規定不合理。我國勞動者僅享有5天至15天的帶薪年休假,特別是最低檔的5天,不能讓勞動者達到休閑放松、自我提高的目的。以出門旅游為例,往返的在途時間可能要占用2天,剩下的閑暇時光屈指可數。10年檔的等待周期太漫長,最高檔的15天帶薪年休假更是需要20年的累計工作時間作為“背書”才能享受,假期天數也低于國際社會普遍規定,這足以說明我國帶薪年休假天數分層設計不合理。如果說這樣的制度設計是為了體現用人單位給老職工更多的恩惠以穩定勞動關系,但我國的帶薪年休假制度又承認了不同用人單位的工作年限累計計算,所以這種說法是站不住腳的。也有人認為,年長的職工需要更多的休假以恢復體力和個人發展,但這種說法同樣沒有證據支撐。相反,也許年輕職工還需要更多的休假用以戀愛或專業知識學習。三是勞動者對帶薪年休假的啟動無自主權。帶薪年休假是由用人單位根據生產、工作情況統籌安排的,只是需要考慮職工意愿。此種情況下,帶薪年休假的假期由用人單位安排,職工只能被動接受,可能導致用人單位安排的休假期限與職工的休假意愿不匹配。這與《條例》第1條確立的立法目“為了維護職工休息休假權利,調動職工工作積極性”相違背。處于市場競爭中的企業通常以利潤最大化為追求目標。放假會影響生產效率,不放假又有增加工資支出之虞,若職工在應休假期創造的價值高于單位不放假的支出,單位就缺乏放假的動力。四是分段休假導致休假體驗大打折扣。《條例》第5條確立了帶薪年休假可集中、可分段安排的模式。一般來說,集中休假是一種理想模式,因為一段時間的連續休假可以使職工恢復身心疲勞、出門遠行等,從而發揮年休假應有之功效,而分段休假無疑喪失了以上諸多便利。況且《條例》未對分段休假作出限制,現實中不乏用人單位將年休假拆分為單獨的自然日。更有甚者是將年休假以小時計,如有的用人單位安排職工休帶薪年休假2小時,折算為0.25天。五是用人單位違反帶薪年休假制度的違法成本低。用人單位違反帶薪年休假制度體現在其拒不安排職工休帶薪年休假,又不支付未休年休假的工資報酬。用人單位違反規定,拒不安排職工休帶薪年休假并無其他違法成本,最多是支付300%未休年休假工資報酬。用人單位既不安排休年休假又不依法支付未休年休假工資報酬的,才由有關行政部門責令限期改正,除非用人單位拒不執行改正通知才有加付賠償金等責任。通常情況下用人單位不會與行政機關針鋒相對,而是選擇積極改正自身行為。用人單位的違法行為主要體現在前一階段,因此是沒有任何違法成本的。違法行為的零成本導致用人單位在違反帶薪年休假制度時毫無畏懼。六是以薪代假阻礙職工實際休假。帶薪年休假雖然帶薪,但并非全薪,是以排除加班工資后的薪酬作為計算基數。來自國家統計局的最新數據顯示,2019年4月,“全國企業就業人員周平均工作時間為45.4小時”。[26]從該數據可以看出,我國職工的加班時間屬于高位運行狀態,加班工資在勞動報酬總額中的占比不可小視。300%的未休年休假工資報酬對職工有很好的激勵作用,在某種程度上來說是變相鼓勵職工不休假。用人單位會以已向職工支付未休年休假工資報酬而減輕不依法安排職工休年休假的違法感,亦或認為這本身就是正當的,勞動者也會有一定的獲得感,但長此以往,人們的認識會產生偏差,不再認為帶薪年休假屬于法定的休假種類,反而是一種企業可以自主決定的福利。

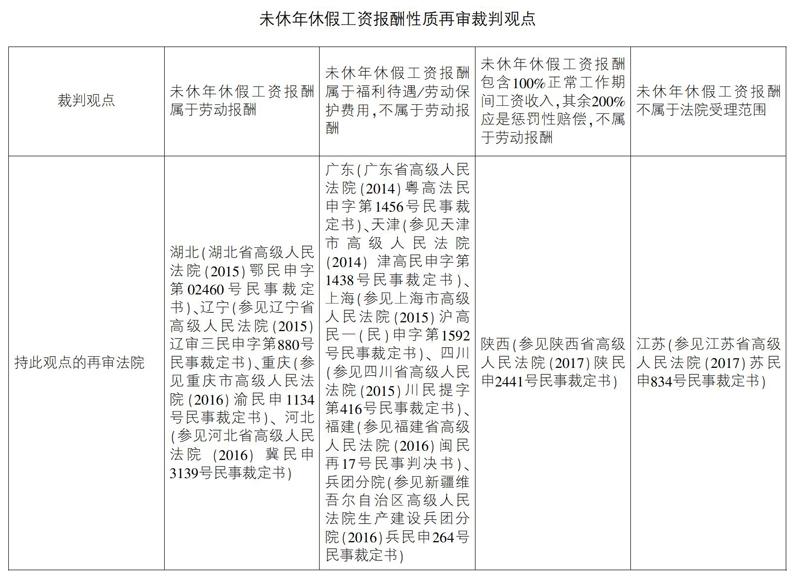

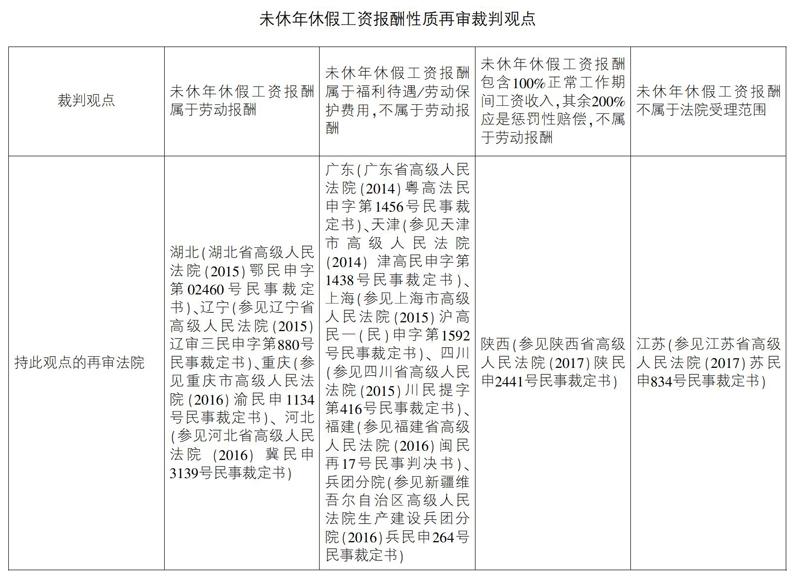

2.帶薪年休假制度部分立法不明確。⑴對“連續工作1年以上(滿12個月)的”理解不一致。《條例》與《實施辦法》都規定了職工連續工作1年以上(滿12個月)的,享受帶薪年薪假。除前文提到的國務院法制辦作出的復函外,人力資源和社會保障部辦公廳于2009年4月15日作出的《關于〈企業職工帶薪年休假實施辦法〉有關問題的復函》(人社廳函[2009]149號)(以下簡稱《復函》)也明確職工連續工作滿12個月包含職工在不同用人單位連續工作的情形。職工在同一用人單位連續工作自好認定,但以下幾種情形因法律未作具體規定而導致法律適用過程中爭議不斷:一是職工在不同用人單位先后工作的,何為連續工作。一種觀點認為,職工前后在兩家單位工作,如日歷上的工作日不間斷即為連續工作。這要求職工在前后兩個單位之間不能有工作日的間斷,否則就不能算作連續工作。另一種觀點認為,應以勞動者社會保險繳費記錄沒有中斷作為連續工作的認定標準。還有一種觀點認為,職工在前后兩家單位工作連續與否應以一個合理區間劃分,如以1個月為宜。二是職工曾經連續工作1年以上中途中斷就業的,到新單位是否需要再次連續工作1年以上才能享受帶薪年休假。一種觀點認為,職工中途中斷就業的,到新單位需再次連續工作1年以上才能享受帶薪年休假。《條例》《實施辦法》對職工享受帶薪年休假的條件是一致的,是要求職工連續工作1年以上(滿12個月)的。《復函》雖明確職工連續工作滿12個月以上也包括職工在不同用人單位連續工作滿12個月以上的情形,但其中的“不同用人單位”應是與本單位連續的用人單位。另一種觀點認為,根據文義解釋,職工只需連續工作1年以上的,即可享受帶薪年休假。意味著此條件只需要成就一次,就獲得休假資格。⑵未休年休假工資報酬性質不明確。《條例》與《實施辦法》把用人單位按照職工日工資收入300%支付給職工未安排年休假的待遇分別稱作年休假工資報酬和未休年休假工資報酬,實為同一概念。未休年休假工資報酬是何性質,歷來觀點不一。一種觀點認為,既然立法都明確稱未休年休假工資報酬為工資報酬,其自然也就屬于勞動報酬。另一種觀點認為,帶薪年休假本身就是一種福利,未享受假期的待遇自然也是一種福利而不屬于勞動報酬。第三種觀點認為,300%中的未休年休假工資報酬中的100%是勞動所得,屬于勞動報酬,剩余的200%是福利待遇。第四種觀點認為,額外支付的200%未休年休假工資報酬并不是提供勞動的對價,而是如《中華人民共和國勞動合同法》第82條中的“二倍工資”一般,屬于賠償金性質。此分歧引發職工能否因用人單位拖欠未休年休假工資報酬行使即時解除權而獲得經濟補償,以及拖欠未休年休假工資報酬是否適用特殊仲裁時效等諸多爭議。筆者通過研究全國法院再審裁判觀點發現,各地司法實踐對待未休年休假工資報酬的性質的認定也基本包括在上述觀點中(見下表)。

帶薪年休假制度存在的問題所引發的直接后果為法律實施效果不佳。據“2016中國休閑小康指數”調查顯示,近一年內足額享受帶薪年休假的受訪者僅占17%;21.7%的受訪者表示未曾休假,只領取了未休年休假工資報酬;50.6%的受訪者表示雖然有休假,但是天數不夠;另外有10.7%的受訪者既沒享受年休假,也未得到未休年休假工資報酬。[27]可見,真正依法享受帶薪年休假假期的職工還不到兩成,距離《國民旅游休閑綱要(2013—2020年)》(國辦發[2013]10號)提出2020年基本落實職工帶薪年休假制度的發展目標還很遙遠。誠然,引發此后果還有諸如民族心理、社會環境等多方面原因。中華民族一直是一個勤勞的民族,所宣揚的民族精神都是犧牲與奉獻,很少有關于休息休假的倡議。在勞資關系中,“資強勞弱”是由雙方的性質決定的,資方有選人用人之權,而勞動者多是流動的打工者。在激烈的市場競爭環境下,職工會擔心如果自己請帶薪年薪假會被領導認為工作不盡心。如果領導帶頭不休假,職工就更缺乏休假的勇氣。但不可否認,正是制度的缺失與不完善,強化了職工放棄權利的心理。

四、完善我國帶薪年休假制度的立法建議

(一)重構相關制度

⒈實行強制休假制度,加重不履行休假義務的法律責任。國家立法的目的在于法律實現,法律實現需具備多種條件,法律自身的“剛性”是重要保障。筆者認為,強制休假制度有利于推進帶薪年休假制度的實現。帶薪年休假作為一項勞動基準,不僅是個體勞動者與用人單位之間的一項休假,更關乎全社會勞動力的恢復與發展,是基本人權的體現。實行強制性休假制度,具備正義性基礎,易于公眾接受。可以參照國際上比較流行的做法,立法明確帶薪年休假既是職工享有的權利,同時也是一項義務,職工必須休假。職工與單位就帶薪年休假達成的放棄休假或用金錢替代休假的協議均屬無效。職工在職期間不休帶薪年休假無任何金錢補償,只有在離職時當年度有未休的帶薪年休假才能折算為工資報酬。因用人單位是帶薪年休假制度的具體執行者,給職工放不放假、放幾天假及放假期間發放多少勞動報酬均由其決定,所以用人單位才是決定帶薪年休假制度成敗的關鍵因素。為規范不法行為,確有必要通過加重用人單位法律責任來調整。可以研究設立用人單位不履行帶薪年休假義務被責令限期改正3次以上的處以行政處罰的制度。這樣規定既有“謙抑性”,又能對用人單位預期違法產生有效震懾。如是,帶薪年休假會變成一項融入職工與用人單位的制度規定,使之落實。

⒉降低帶薪年休假享受條件。降低帶薪年休假的享受條件,減少1年期的連續工作年限已經是大勢所趨。可以參照《公約》和域外相關國家的做法,將享受帶薪年休假的工齡條件規定為6個月。這能讓首次工作的職工更早享受帶薪年休假。

⒊延長帶薪年休假期限,不以工齡分層。為了讓帶薪年休假更好地體現普惠性、公平性,對帶薪年休假的天數不作層次劃分,無論職工工齡長短,只要滿足帶薪年休假的享受條件均可獲得統一天數的帶薪年休假。在一定程度上,一個固定的休假天數會更有利于職工和用人單位識記,有助于帶薪年休假制度的實施。現階段,我國可把帶薪年休假的天數提高到15天/年,日后再根據國家的經濟發展水平,逐步提高休假天數。

⒋由勞動者啟動帶薪年休假,用人單位需履行催告義務。“法學(或法律)上自由的含義在于:自由是法律上的權利,其邊界就是不能從事法律所禁止的行為。”[28]帶薪年休假作為職工享有一項休假權,應體現自由的價值。現行的帶薪年休假制度在假期的安排上是給了單位“絕對的自由”,也就意味著勞動者“絕對的不自由”。勞動者只有自己可以決定自己何時休假時才是真正自由的體現。用人單位除非因勞動者的帶薪年休假申請會影響其生產經營的(如職工在同一時段扎堆請假),則不得拒絕請假申請。為了減少職工休假給單位帶來的沖擊,有必要設立一個等待期,即職工提出休假之日至開始享受休假之日中間的間隔期間,可規定為不少于15天為宜。當然,職工與用人單位也可以協商確定。為保障職工當年能夠休假,職工應于每年的10月開始之前提出休假申請。職工怠于行使自己的帶薪年休假權的,用人單位有義務及時對職工進行催告,敦促其休假。

⒌實行連休制度。一段時間持續的休假才是帶薪年休假該有的形式。《河北省職工帶薪年休假實施細則》(冀政辦字[2015]162號)第5條規定,用人單位確因工作需要不能安排職工一次性休完年休假而需分段安排的,應征得職工本人同意。帶薪年休假既然作為職工的一項權利,職工即可分段帶薪休假。但這樣就會引發另外一個問題——如果職工分段休假的次數過多,就會對用人單位生產經營管理造成影響,所以有必要對帶薪年休假每年的休假次數進行限制。結合前文建議的15天的帶薪年休假,筆者認為職工分段休帶薪年休假的,除職工與用人單位協商一致外,不應超過3段(廣東省在這方面進行過有益探索《廣東省勞動和社會保障廳關于廣東省企業貫徹實施職工帶薪休假制度的若干意見》(粵勞社發[2009]7號第7條(已失效))。

(二)明確爭議條款

⒈明確何為“連續工作1年以上(滿12個月)的”。⑴職工先后在不同用人單位連續工作的認定標準。如果要求職工在前后兩家單位工作日不間斷方為連續工作,實踐中恐怕就不需要規定不同用人單位之間連續工作的情形。因為職工從前單位離職,第二天就找到新工作并入職是極為罕見的。社會保險關系并不等同于勞動關系,社會保險參保記錄也并不能完全反映勞動關系的存續狀況。筆者建議以1個月作為職工在不同用人單位間工作時間的間隔區間,因其符合一般職工的工作規律,亦較好地將客觀實際與立法精神相結合,具有很強的操作性,且已經具備地方經驗(參照《重慶市勞動和社會保障局關于貫徹〈企業職工帶薪年休假實施辦法〉有關問題的通知》(渝勞社辦發[2008]268號)第2條的規定)。⑵職工曾經連續工作1年以上(滿12個月)的,中途中斷就業的,到新單位可直接享受帶薪年休假。如前文關于該爭議的第二種觀點更可取。《職工帶薪年休假規定(草案)(征求意見稿)》第2條對職工連續工作有“同一單位”的限制。[29]頒布的最終文本取消了這一限制條件。立法有意讓更多的職工享受帶薪年休假,將連續工作擴大到了不同的用人單位,《復函》更是明確了這一點。《復函》從未規定連續工作是與現工作單位有關聯的連續工作。因此,要求勞動者上一個就業經歷與本單位就業經歷連續且連續計算滿1年以上的解釋與立法本意有偏離,屬于對《復函》的文義進行了限縮解釋,是不可取的。《北京市高級人民法院 北京市勞動人事爭議仲裁委員會關于審理勞動爭議案件法律適用問題的解答》(京高法發[2017]142號)第18條規定“‘連續工作滿12個月,指勞動者在參加工作后曾經在同一或兩個以上用人單位連續不中斷工作滿12個月”。

⒉明確未休年休假工資報酬性質。判斷未休年休假工資報酬的性質不能僅以職工是否付出勞動力的對價為判斷標準,如延時加點工資、休息日加班工資、法定休假日加班工資分別為正常工資的150%、200%、300%,《勞動法》第44條對其的表述也是工資報酬。《關于工資總額組成的規定》(國家統計局令第1號)第4條規定:工資總額由計時工資、計件工資、獎金、津貼和補貼、加班加點工資、特殊情況下支付的工資六個部分組成,加班加點工資赫然在列,其勞動報酬的性質明確,未休年休假工資報酬應屬于上述六類工資中的一類。《關于工資總額組成的規定》第10條規定:因定期休假等原因按計時工資標準或計時工資標準的一定比例支付的工資屬于“特殊情況下支付的工資”,帶薪年休假屬于定期休假,未享受假期的待遇當然屬于工資。不可否認,300%的未休年休假工資報酬具有一定的賠償性質,但其與加班加點工資的立法目的是一樣的——國家不提倡以薪代假,正是通過較高的未休假的工資報酬來敦促用人單位履行放假義務。況且《條例》第7條明確了“加付賠償金”制度,此處才是對違反帶薪年休假法律制度懲處的賠償金,而非勞動報酬。2015年3月11日,“勞動法庫”微信公眾號發布了《最高院勞動爭議司法解釋(五)征求意見稿概覽》一文,介紹在《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋(五)征求意見稿》中,未休年休假工資報酬不屬于勞動報酬。[30]該條款似乎指明了國家層面的“立法”導向,不過此并非面向大眾公開的征求意見稿,更非定稿。按照強制休假不得以薪代假之觀點,此問題似乎沒有討論必要,但回到現行法律框架下對法條的準確理解與適用就顯得格外重要。由人力資源和社會保障部組織編寫的《勞動人事爭議仲裁辦案規則和組織規則釋義》,對未休年休假工資報酬的性質進行了明確——“屬于勞動報酬”,[31]這對于勞動人事爭議仲裁機構統一適用法律法規無疑具有很強的指導作用。同時,實務界千呼萬喚的《勞動爭議解釋(五)》即將在2019年底前完成,希望屆時能為這場曠日持久的爭辯畫上一個完美的句號。

獲得良好的休息休假是公眾共同的美好愿望,而制度的優劣與休假的獲得感緊密相連。以帶薪年休假司法判例一管以窺豹,“現有勞動標準呈現‘諸侯割據的局面,已經影響法律的權威性”。[32]帶薪年休假作為休假的一種,絕不可能孤立于勞動法律制度而存在。回望《勞動法》已實施的20余年,其未能對后續市場經濟變革作出有效反應,很多方面已經顯得不合時宜。希望立法機關加強對勞動法律的立改廢釋工作,早日讓勞資關系全面進入勞動法典時代。

【參考文獻】

[1]孫霞.勞動法與社會保障法[M].武漢:武漢大學出版社,2010:142.

[2][5]林嘉.勞動法和社會保障法[M].北京:中國人民大學出版社,2011:187-188.

[3]劇宇宏.勞動法概論[M].上海:上海交通大學出版社,2012:111.

[4]劉奇峰.帶薪年休假制度法律問題研究[D].江西財經大學碩士學位論文,2008.

[6]江平.中國司法大辭典[M].吉林:吉林人民出版社,1991:773.

[7]富曉霞.我國公共假日變革的政策分析[D].吉林大學碩士學位論文,2011.

[8][14][20]鄭愛青.法國帶薪年休假制度及啟示[J].比較法研究,2014,(6):62-67.

[9]王家寵.國際勞動公約概要[M].北京:中國勞動出版社,1991:137.

[10][19][23]國際勞工組織北京局編.國際勞工公約和建議書1919-1993(第二卷)[M].北京:國際勞工組織北京局,1994:16-17,18,19.

[11]王興斌.中國國民休假制度的思考——兼論世界國民休假制度——中國休閑研究學術報告2013[M].北京:旅游教育出版社,2014:51.

[12][24](比)羅杰·布蘭潘.歐洲勞動法.第2冊[M].付欣等譯.北京:商務印書館,2017:460,462.

[13]法國勞動法典[M].羅結珍譯.北京:國際文化出版公司,1996:160.

[15]王倩.德國年休假法律制度[J].德國研究,2013,(2):61-62.

[16][21](德)雷蒙德·瓦爾特曼.德國勞動法[M].沈建峰譯.北京:法律出版社,2014:214-215,216.

[17][22](日)荒木尚志.日本勞動法[M].李坤剛,牛志奎譯.北京:北京大學出版社,2010:75,76-77.

[18]鄭雅妮.國內外帶薪年休假制度之比較研究[J].工會論壇,2008,(4):18.

[25]周金.法國休假制度對中國應對旅游擁堵問題的借鑒意義[J].法國研究,2016,(4):28.

[26]國家統計局.4月份國民經濟運行在合理區間 穩中有進態勢持續[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/ztjc/qjd/tjdt/201905/t20190515_1665040.html,2019-5-15/2019-5-17.

[27]劉彥華.2016中國休閑小康指數:73.7 帶薪休假成國民休閑最大難題[J].小康,2016,(10月上):49-50.

[28]張文顯.法理學(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2007:316.

[29]新華社.職工帶薪年休假規定(草案)征求意見[EB/OL].http://news.sina.com.cn/c/2007-11-05/201414240025.shtml,2007-11-5/2017-7-29.

[30]李迎春.最高院勞動爭議司法解釋(五)征求意見稿概覽[EB/OL].http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNTEzMTU5OQ==&mid=203690291&idx=1&sn=035c0857cbbe87448763504c812acaa8&mpshare=1&scene=23&srcid=0729dJZnoHcR0SdhYcN3hadt#rd,2015-3-11/2017-7-29.

[31]勞動人事爭議調解仲裁培訓教材編寫組.勞動人事爭議仲裁辦案規則和組織規則釋義[M].北京:中國勞動社會保障出版社,2018:61.

[32]李雄.中國社會法立法前沿問題研究[M].北京:法律出版社,2016:25.

(責任編輯:王秀艷)