互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動下我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場體系的優(yōu)化路徑

姚濤

內(nèi)容摘要:互聯(lián)網(wǎng)與農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場融合,是我國傳統(tǒng)農(nóng)批市場轉(zhuǎn)型的必由之路。從我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場現(xiàn)狀來看,雖然規(guī)模化、綜合性都有所提升,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商的總體實力也不斷增強,但是調(diào)研發(fā)現(xiàn),真正實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化經(jīng)營的并不多。本文基于互聯(lián)網(wǎng)的特征,從農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈的視角,分上游、中游和下游三個層面,設計了農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場體系的優(yōu)化路徑,并根據(jù)該路徑模式的特征,從國內(nèi)選取了4個案例進行解釋。最后,提出了加快推進我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場體系優(yōu)化的對策建議。

關(guān)鍵詞:互聯(lián)網(wǎng) ? 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 ? 優(yōu)化路徑

引言

農(nóng)產(chǎn)品流通作為支持我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的重要抓手,不斷得到中央的重視。近年來的中央一號文件都將農(nóng)產(chǎn)品流通建設擺在重要位置。2017年中央一號文件首次單獨提出了推進農(nóng)村電商發(fā)展,提出要在農(nóng)產(chǎn)品流通方面推進“互聯(lián)網(wǎng)+”,也為我國農(nóng)產(chǎn)品流通業(yè)的發(fā)展指明了新方向。農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場,作為農(nóng)產(chǎn)品流通體系中的重要一員,必然具有舉足輕重的地位。在國家大力倡導“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展的背景下,如何加快推動農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場與互聯(lián)網(wǎng)融合,加速我國傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場優(yōu)化轉(zhuǎn)型升級步伐,是當前面臨的一個重要問題。本文就這一問題展開了初步研究,以期為理論界研究和政府實際決策提供一定的理論參考。

我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的發(fā)展現(xiàn)狀

從我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的發(fā)展來看,有以下幾個特征:

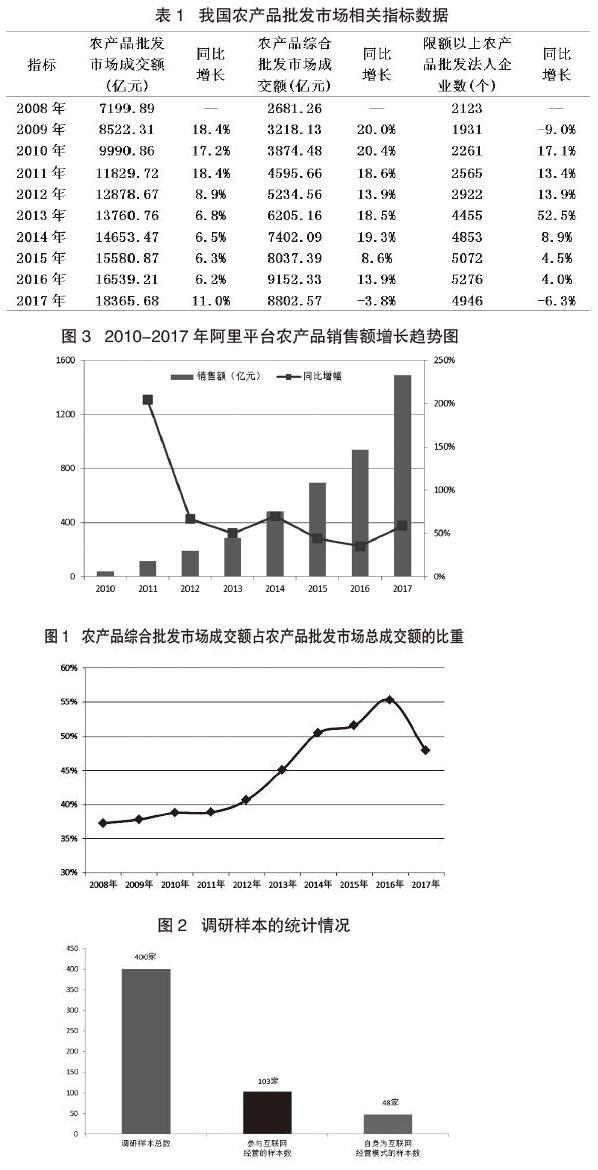

第一,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)模有平穩(wěn)擴大趨勢。由國家統(tǒng)計局的相關(guān)數(shù)據(jù),整理得到表1所示。從中可知,2017年我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的總成交額達到18365.68億元,2008年以來年均增長11.1%;其中農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場成交額為8802.57億元,2008年以來年均增長14.4%。農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場的成交額占農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場總成交額的比重由2008年的37.2%提高至2017年的47.9%,綜合性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的地位不斷提升。從企業(yè)主體來看,2017年限額以上農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)法人企業(yè)數(shù)達到4946個,2008年以來年均增長11%,與農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場成交額的增長基本相當。通過這些數(shù)據(jù)可以看出,近十年來我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的規(guī)模得到穩(wěn)定增長,農(nóng)批市場的綜合性也得到提升。

第二,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的批發(fā)模式仍然比較粗放。如圖1所示,我國大部分的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場仍然處于批發(fā)零售兼容的粗放型發(fā)展模式,批發(fā)業(yè)態(tài)和零售業(yè)態(tài)之間的區(qū)分性不強,單純進行農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)的市場仍占少數(shù)。這是由我國農(nóng)產(chǎn)品交易市場的發(fā)展國情決定的,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場絕大多數(shù)是由村鎮(zhèn)集市轉(zhuǎn)型過來的,而且部分農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場主要依靠零售交易來維持發(fā)展。隨著2015年國家出臺《關(guān)于加快發(fā)展生活性服務業(yè)促進消費結(jié)構(gòu)升級的指導意見》并明確提出要全力暢通農(nóng)村商貿(mào)渠道、促進農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場發(fā)展,國內(nèi)陸續(xù)有農(nóng)批市場探索批發(fā)模式轉(zhuǎn)型,逐步擺脫批零兼營的模式,互聯(lián)網(wǎng)與農(nóng)批市場的融合之路也逐步開啟,但在總體上仍處于探索階段。

第三,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場與互聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展保持了一定速度,但總體份額仍然較低。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2017年我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的電子結(jié)算交易額同比增長10%左右,增幅較2016年提高了約1.5個百分點。筆者通過實地調(diào)研,搜集了35個農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場共400家農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商的相關(guān)信息。結(jié)果發(fā)現(xiàn),僅有103家農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商已實現(xiàn)了農(nóng)批市場與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合,占比僅為25.8%,這其中有48家農(nóng)批市場本身就是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營型的農(nóng)批市場,如圖2所示。與此同時,調(diào)查結(jié)果還顯示了樣本中有69.3%的農(nóng)批市場希望得到互聯(lián)網(wǎng)的支持(包括已實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營的農(nóng)批市場),可見當前農(nóng)產(chǎn)品市場對互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的需求是非常高的。

基于互聯(lián)網(wǎng)的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場體系優(yōu)化路徑

(一)基本路徑設計

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的涉及面廣,滲透率強。在互聯(lián)網(wǎng)的滲透作用下,傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場必然面臨顛覆性的變革,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對農(nóng)批市場上下游節(jié)點上的滲透作用,必然也會引起對農(nóng)批市場的間接作用。因而,在互聯(lián)網(wǎng)思維下,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場體系在路徑上必須要以全產(chǎn)業(yè)鏈視角去審視,引導農(nóng)批市場的轉(zhuǎn)型升級。在全產(chǎn)業(yè)鏈視角下,根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的上游、中游和下游三個層面,分別對每個層面進行優(yōu)化:

1.上游:以農(nóng)產(chǎn)品供給側(cè)為導向,搭建綜合信息中心。農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場與上游的農(nóng)產(chǎn)品供給端之間關(guān)系非常緊密,上游農(nóng)產(chǎn)品供給的變化,將對其下游農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場帶來重要影響。在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)介入下,要優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場體系,就要根據(jù)上游農(nóng)產(chǎn)品供給側(cè)情況進行優(yōu)化,也就是更加精準地對農(nóng)產(chǎn)品供給信息進行掌握。鑒于農(nóng)產(chǎn)品供求區(qū)域范圍限制,本文以一個城市為單位進行分析。一個城市的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場往往較多,且分布在城市中心、市郊、縣域中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)各個區(qū)域。但由于我國許多城市內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場往往分布零散、功能配套不全、互相協(xié)作不強,導致市場效率不高。為了克服這一問題,可以依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),搭建系統(tǒng)的信息平臺進行信息統(tǒng)籌。不同農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商之間可以開展戰(zhàn)略合作,選擇縣城設立信息中心,結(jié)合本地農(nóng)產(chǎn)品供求及特色進行批發(fā)營銷。信息中心可以與城市內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品大戶、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、專業(yè)合作社開展合作,將這些農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的農(nóng)產(chǎn)品部分信息匯聚到平臺內(nèi),這樣該信息中心便成為農(nóng)產(chǎn)品供給側(cè)導向的信息平臺。該信息中心保持與農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的信息互動,收集農(nóng)批市場反映的農(nóng)產(chǎn)品供銷信息,這樣便可以實現(xiàn)一定范圍內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)端供給和消費端需求的緊密銜接。對于城市內(nèi)供給的農(nóng)產(chǎn)品,若銷往本地,那么可以借助信息平臺掌握不同農(nóng)批市場對于該農(nóng)產(chǎn)品需求,從而對銷地的供給數(shù)量進行優(yōu)化調(diào)配。對于外地購進農(nóng)產(chǎn)品,可以依托信息平臺了解不同農(nóng)批市場對于該農(nóng)產(chǎn)品的市場需求,從而優(yōu)化采購規(guī)模,盡量避免農(nóng)產(chǎn)品滯銷積壓,降低農(nóng)產(chǎn)品采購和儲存成本,提高農(nóng)批市場效率。

2.中游:對農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的價值鏈進行重構(gòu)優(yōu)化。第一,以物流、資金流和信息流“三流協(xié)同”為導向,整合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場資源。互聯(lián)網(wǎng)的介入,使信息流更加順暢,因此要借勢借力,引導信息流與物流、資金流協(xié)同。農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場首先需要匯集物流、資金流和信息流,打造農(nóng)產(chǎn)品“三流協(xié)同”的樞紐。一方面,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商需根據(jù)訂單情況,選擇有條件、效益好、專業(yè)性強的農(nóng)產(chǎn)品物流公司,建立線下農(nóng)產(chǎn)品配送系統(tǒng),從而有效對接下游的農(nóng)產(chǎn)品加工商、零售商和消費者。另一方面,深化批發(fā)商與電商的資源整合。農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商可以與阿里巴巴、京東等成熟的電商平臺以及當前發(fā)展較好的農(nóng)村淘寶、淘實惠等農(nóng)村電商平臺的合作,使更多的農(nóng)產(chǎn)品可以通過在線服務的方式進行批發(fā)。第二,利用大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術(shù),促進農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商的業(yè)務增值。在傳統(tǒng)農(nóng)批市場運作下,雖然農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商掌握較多的農(nóng)產(chǎn)品交易信息,但是由于批發(fā)商之間存在競爭關(guān)系,因此批發(fā)商之間的信息基本不往來。而在互聯(lián)網(wǎng)作用下,信息將變得越來越透明化。借助上游的綜合信息中心便可以獲得大量的農(nóng)產(chǎn)品供求信息。因此,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商應扭轉(zhuǎn)傳統(tǒng)經(jīng)營策略,依托信息平臺對數(shù)據(jù)進行分析,更加精準地掌握市場實際需求,并以此為根據(jù),促使上游農(nóng)產(chǎn)品供應商及時對農(nóng)產(chǎn)品的規(guī)模、結(jié)構(gòu)進行調(diào)整。農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商在此過程中承擔了一定的信息分析服務,為整個價值鏈提供增值服務。第三,拓展農(nóng)產(chǎn)品物流服務,解決線上線下農(nóng)批市場融合過程中出現(xiàn)的銷售“長尾效應”。在互聯(lián)網(wǎng)時代,電商成為重要的業(yè)態(tài),線上農(nóng)批市場與線下農(nóng)批市場的融合發(fā)展是必然趨勢。但在融合過程中,受市場上普遍存在的對農(nóng)產(chǎn)品消費習慣的影響,在線上農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)銷售的訂單容易出現(xiàn)“長尾效應”,即訂單頻次高,但訂單規(guī)模小。農(nóng)批市場顯然應對這種“長尾效應”引起充分重視,加大物流服務,盡量避免因訂單數(shù)量多、范圍廣、物流輻射范圍小而出現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品積壓倉庫。農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商可以根據(jù)綜合信息平臺,綜合分析農(nóng)產(chǎn)品物流情況,從而拓展快遞業(yè)務,優(yōu)化快遞網(wǎng)絡布局,特別是構(gòu)建小件農(nóng)產(chǎn)品快遞網(wǎng)絡。農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商可以先選擇某種高附加值的農(nóng)產(chǎn)品為試點,探索成效,以后不斷拓展到種子、化肥,甚至農(nóng)機等領(lǐng)域。

3.下游:優(yōu)化傳統(tǒng)農(nóng)批市場與電商融合的方式。從我國農(nóng)批市場走向“電商化”的經(jīng)驗來看,絕大部分的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商都遵循了依托成熟的電商平臺構(gòu)建在線批發(fā)服務體系的路線。這種方式有其優(yōu)點:首先是平臺成本低,其次是成熟的電商平臺有服務經(jīng)驗。但也存在一些問題,最突出的就是會造成一個大的電商平臺內(nèi)過度集聚農(nóng)批商,從而出現(xiàn)同質(zhì)化競爭。從長期來看,這種方式并不利于我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的發(fā)展,所以勢必要探索新的融合方式。第一,探索農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商與跨境電商平臺融合。根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品流通的相關(guān)理論經(jīng)驗,農(nóng)產(chǎn)品價值高低,與產(chǎn)銷地的距離在一定程度上呈現(xiàn)正比關(guān)系,因此可以認為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商業(yè)務輻射半徑的擴大,會提高農(nóng)產(chǎn)品的整體價值。所以,探索實施農(nóng)批市場的跨境電商,不失為一種可取的方式。受慣性思維影響,跨境電商平臺可能更加傾向于服務工業(yè)品,對農(nóng)產(chǎn)品存在“不友好”狀況。因此,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商需要守正出奇,加大與跨境電商平臺的合作,提高合作深度。一方面,農(nóng)批商應提高自身農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量與特色,增強農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力,提高跨境電商平臺的接受度。另一方面,農(nóng)批商應加大對跨境平臺的宣傳,為跨境電商平臺提供“免費”營銷、體驗式營銷,從而加大跨境電商平臺對農(nóng)批商的認同度。第二,探索構(gòu)建質(zhì)量可追溯體系。農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全始終是社會關(guān)注的方面,但由于農(nóng)產(chǎn)品最前端供應商分布零散,不容易構(gòu)建系統(tǒng)的質(zhì)量安全監(jiān)管系統(tǒng),因此有規(guī)模基礎、功能集成的農(nóng)批市場可以探索建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯體系。在全產(chǎn)業(yè)鏈引導下,對上游供應商加大農(nóng)產(chǎn)品種子、種植或飼養(yǎng)用料、農(nóng)產(chǎn)品加工等的監(jiān)管,下游加大對物流和銷售的監(jiān)管。第三,探索構(gòu)建電子結(jié)算體系。在互聯(lián)網(wǎng)時代下,交易快捷化越來越成為大眾需求。對于農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商而言,提高其交易速度,也是贏得顧客青睞的重要途徑。因此,可以聯(lián)合線上線下批發(fā)市場,構(gòu)建批發(fā)市場的電子交易結(jié)算中心,提高批發(fā)市場的交易效率。

(二)案例分析

根據(jù)以上優(yōu)化路徑,筆者通過搜索了解分析,發(fā)現(xiàn)國內(nèi)有部分批發(fā)市場已借助互聯(lián)網(wǎng),開啟了農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場優(yōu)化轉(zhuǎn)型的道路。

1.武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場建立了綜合信息中心。武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場與古登電子商務合作,共同搭建了綜合信息管理平臺。該平臺根據(jù)批發(fā)市場運行,有機整合了糧油、果蔬、水產(chǎn)品等各類農(nóng)產(chǎn)品的相關(guān)信息,并將這些農(nóng)產(chǎn)品信息公開,使得該市場的農(nóng)產(chǎn)品信息充分共享。這樣,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商按照當?shù)厥袌龅囊?guī)則來確定農(nóng)產(chǎn)品價格,而不再是自己坐地起價。根據(jù)了解,該批發(fā)市場的這種模式運行半年后,解決了當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品市場價格虛高的問題,農(nóng)產(chǎn)品的價格整體得到下調(diào)。同時,該批發(fā)市場借助信息管理平臺,拓展了農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)測功能,對不合格農(nóng)產(chǎn)品進行無害化處理,確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

2.深圳農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場全面實施農(nóng)批市場供應鏈信息化。深圳農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場是深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司旗下經(jīng)營農(nóng)批市場的統(tǒng)稱,該公司在全國35個主要城市經(jīng)營了約50家農(nóng)批市場。依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),深圳農(nóng)批市場建立了“大白菜+”平臺,可以為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商提供貨源地、銷地、進貨量、庫存量、市場價格等多個有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品信息的指標。為了提高批發(fā)商信用,“大白菜+”平臺提供了批發(fā)商相關(guān)數(shù)據(jù),建立了信用風控體系,并根據(jù)批發(fā)商信用好壞、梯次給予金融服務。為了確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,“大白菜+”平臺打通了批發(fā)商備案、批發(fā)市場備案、產(chǎn)品檢測、物流車聯(lián)網(wǎng)等信息,構(gòu)建了農(nóng)產(chǎn)品供應鏈全程質(zhì)量可追溯系統(tǒng)。

3.阿里農(nóng)產(chǎn)品電商平臺在農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的體驗式營銷上跨出了重要一步。多年來,阿里巴巴集團在農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)零售等領(lǐng)域做出重要嘗試。由圖3可以看出,阿里平臺在農(nóng)產(chǎn)品銷售上取得顯著成績。通過農(nóng)村淘寶等電商平臺,阿里巴巴在生鮮農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域建立了“新零售”模式,包括生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易。其中,在體驗式營銷方面亮點明顯,2018年農(nóng)村淘寶開設線下農(nóng)產(chǎn)品體驗店,通過線上服務、線下體驗,提高農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場與消費者互動,同時也可以通過消費者數(shù)據(jù)積累,為下一步農(nóng)產(chǎn)品種類的優(yōu)化調(diào)整提供數(shù)據(jù)支撐。

4.遼寧沈陽盛發(fā)菜果批發(fā)市場在電子結(jié)算上提供了重要示范。遼寧沈陽盛發(fā)菜果批發(fā)市場在優(yōu)化傳統(tǒng)農(nóng)批市場與電商融合方式上進行了重要探索,尤其是在電子結(jié)算體系構(gòu)建上有重要示范作用。在其電子結(jié)算體系下,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易的雙方可通過有身份證明的儲值卡,掃描交易二維碼即可完成交易。在此系統(tǒng)里,包含在該批發(fā)市場的蔬菜果蔬產(chǎn)品種類、數(shù)量、產(chǎn)地、供應商信息、批發(fā)商信息、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量等級等多維信息均實現(xiàn)了可查詢,基本實現(xiàn)了從蔬菜果蔬產(chǎn)品從進場到交易結(jié)算整個流程的信息化管控。

加快推進我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場體系優(yōu)化的建議

基于上文設計的新型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場體系,為了加快推進這種農(nóng)批市場體系構(gòu)建進程,加速我國農(nóng)批市場轉(zhuǎn)型升級步伐,本文提出以下對策建議:

第一,從根本上扭轉(zhuǎn)傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的經(jīng)營理念。國內(nèi)傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場需要在經(jīng)營理念上對互聯(lián)網(wǎng)融合引起充分重視,在經(jīng)營發(fā)展上應摒棄傳統(tǒng)的只靠規(guī)模、靠價格競爭的思維,不斷向互動性、公益性、現(xiàn)代化的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場經(jīng)營轉(zhuǎn)變。這可以借鑒河北“勒鮮城”的經(jīng)驗,它依托互聯(lián)網(wǎng)平臺而發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)批市場,充分整合了線下的農(nóng)產(chǎn)品供給,并銜接了物流和金融等功能,打造了共享型的農(nóng)批市場,大大減少了農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易的環(huán)節(jié)和成本。

第二,充分利用新型的信息技術(shù)加強農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的系統(tǒng)管理。在互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的支持下,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的應不斷推進“智慧農(nóng)批市場”建設,按照農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)所在供應鏈的上下游,將大數(shù)據(jù)、云計算等新型技術(shù)融入到各個環(huán)節(jié),貫穿整個農(nóng)產(chǎn)品流通體系。特別是對農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場而言,應加強門禁系統(tǒng)、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管系統(tǒng)、交易結(jié)算系統(tǒng)、物流配送系統(tǒng)、廢棄物處理系統(tǒng)等的信息化管理,全程強化農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的系統(tǒng)管理功能,推動農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場標準化建設。

第三,強化農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)龍頭企業(yè)的引領(lǐng)帶動。無論是哪一個區(qū)域、哪一個市場,缺乏龍頭企業(yè)支撐肯定不會有好的成效,相反還會因小打小鬧而出現(xiàn)同質(zhì)化競爭的詬病。因此基于互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建新型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場體系,也必然要有龍頭企業(yè)的支撐和引領(lǐng)。只有龍頭企業(yè),才能充分掌握市場信息,才有足夠?qū)嵙步ㄐ畔⑵脚_。深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團就是重要的例子,它在農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場培育過程中就充分遵循了龍頭引領(lǐng)理念,目前該集團已擁有實體農(nóng)批市場29個,市場總交易額有千億元。依托集團的龍頭優(yōu)勢,與阿里巴巴、騰訊等知名電商合作啟動了“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)批市場”模式。

第四,積極拓展體驗服務。未來的消費市場是體驗性消費市場,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場也不例外。在互聯(lián)網(wǎng)支持下,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場要充分利用電商在線平臺的有利資源和線下實體市場支撐,加快推進農(nóng)批市場的體驗服務。引導電商等線上主體的網(wǎng)上沖浪、信息查詢、線上互動等功能引流到線下實體農(nóng)批市場,同時也應注重開發(fā)線下農(nóng)批市場的購物體驗功能,優(yōu)化體驗型模塊功能,提升顧客對體驗的滿意度。這種引流也可以從線下體驗到線上體驗,實現(xiàn)線上線下體驗有機融合。

第五,全面優(yōu)化政策和服務供給,打造良好的營商環(huán)境。農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場帶有一定的公益性屬性,因此其發(fā)展不能完全由市場機制決定,而是要政府予以一定的幫扶和調(diào)控。特別是針對當前國內(nèi)許多農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場互聯(lián)網(wǎng)意識還比較薄弱,需要地方政府加大宣傳,并出臺有利的政策進行扶持,引導更多的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商愿意參與互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營。同時,政府部門也要主動為農(nóng)批市場牽線搭橋,與國內(nèi)外有影響力的電商協(xié)商并推動合作,助力線下農(nóng)批市場成功向互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營轉(zhuǎn)變。

參考文獻:

1.蹤鋒.電子商務環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場升級研究[J].商業(yè)經(jīng)濟研究,2018(4)

2.馬增俊.中國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場發(fā)展現(xiàn)狀及熱點問題[J].中國流通經(jīng)濟,2014(9)

3.曹玲玲,陳沛然,劉彬斌等.農(nóng)村電商創(chuàng)新主體發(fā)展路徑及生態(tài)價值鏈分析[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學,2017,45(17)

4.王超. “批發(fā)市場+互聯(lián)網(wǎng)”背景下我國傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場轉(zhuǎn)型策略[J].商業(yè)經(jīng)濟研究,2018(21)

5.依紹華.我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場發(fā)展狀況調(diào)查及對策建議[J].北京工商大學學報(社會科學版),2014,29(6)

6.劉天祥.農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場流通效率及其提升的再思考——基于新興古典經(jīng)濟學的視角[J].商學研究(雙月刊),2018,25(6)

7.Fare,R,Pasurka,et al. ?Multilateral productivity comparisons when some outputs are undesirable: a nonparametric approach[J].Review of Economics & Statistics,1989,71(1)

8.胡歷芳,曾寅初.我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場集團化發(fā)展的多維特征及對策建議[J].中州學刊,2018(2)